(La Siria) È uno dei pochi paesi mediorientali dove è stata possibile la convivenza tra etnie e fedi religiose diverse. Dove esiste una Costituzione, un governo laico e in cui la donna ha un ruolo paritario. Da oltre 30 mesi questo paese è sconvolto da eventi tragici. Un paese in cui vari stati stranieri – mediorientali e occidentali – stanno combattendo per i propri interessi e dove si sono moltiplicate le bande jihadiste, incontrollabili e molto pericolose. Mentre tutto si svolge sempre e soltanto sulla pelle dei Siriani.

Da oltre 30 mesi la Siria è sconvolta da tragici eventi. Per cercare di districarsi è importante capire cosa sia quel paese, come sia strutturato, quali siano le differenze con gli altri paesi del Medio Oriente, soprattutto di quelli che si sono schierati a fianco dei ribelli.

Fino a oggi la Siria ha garantito la convivenza tra almeno 7 etnie e 17 fedi religiose diverse. In Siria il governo (laico) non distingue i cittadini in base all’appartenenza etnica o religiosa.

Tra mille contraddizioni, errori, limiti e, in alcune fasi della storia siriana, anche durezze e repressioni feroci, per quarant’anni la Siria è riuscita ad essere questo. È riuscita a costruire una società con uno stato sociale minimo garantito (sanità, scuole, università), con un ruolo paritario della donna, con diritti civili e sociali superiori alla media dei paesi mediorientali. Se si fa un sintetico raffronto con i paesi dell’area, emergono dati e situazioni a dir poco sconcertanti.

Ecco chi sono i paladini della democrazia?

La domanda è: paesi come l’Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti come possono ergersi a paladini della democrazia – armando e finanziando le bande criminali e terroriste che stanno insanguinando la Siria e la sua popolazione -, quando a casa loro tutto ciò che invocano e pretendono da Damasco è totalmente negato o inesistente?

Questi paesi, in prima linea con gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali (Gran Bretagna e Francia in primis), nell’attaccare – mediaticamente, politicamente e militarmente – la società siriana, a casa loro negano qualsiasi tipo di diritto civile minimo alle minoranze etniche, religiose e politiche e non solo alle minoranze.

Sono paesi dove la condizione della donna è ferma al medioevo. Da decenni, in Siria le donne sono ministri, medici, docenti, giudici e anche ufficiali dell’esercito, normalmente.

Sono paesi dove la fede religiosa può essere solo quella dei regnanti e le altre non possono essere dichiarate o praticate. In Arabia Saudita, il più grande e fedele alleato degli Stati Uniti e dell’Occidente in quell’area, il solo fatto di portare una croce al collo può essere causa di arresto. In Siria sono riconosciute e sostenute dallo stato 17 fedi diverse, persino la sinagoga ebraica di Damasco è stata ristrutturata con i contributi del governo.

Sono paesi dove le minoranze etniche non hanno alcun diritto civile e non sono riconosciute. In Siria da decenni 7 etnie hanno medesimi diritti e doveri, e ogni cittadino è uguale davanti alla legge. La struttura statale è fondata su una rigida ripartizione delle cariche e dei funzionari. Per esempio, il 62% dei medici, degli ingegneri, dei giudici, degli insegnanti, sono sunniti, il 12% sono cristiani, il 7% alawiti, e poi armeni, curdi, drusi. Identica divisione percentuale si ha nell’esercito siriano.

Sono paesi dove i diritti sociali di lavoratori e immigrati non sono minimamente riconosciuti o praticabili. In questi paesi orari di lavoro, paghe, contratti, sicurezza sono a discrezione dei vari sceicchi e padroni, e, ove siano reclamati, si va incontro all’accusa di sedizione e sovversione, o al carcere. In Siria esistono vari sindacati di settore, legalmente riconosciuti con relativi diritti e relative proteste. Sono paesi dove non esistono opposizioni politiche e dove, come accaduto in Arabia Saudita o in Bahrein, pacifiche dimostrazioni popolari vengono schiacciate nel sangue da feroci repressioni con decine di morti nelle piazze, migliaia di arresti e decine di condanne a morte, coprifuoco per settimane. In Siria qualsiasi manifestazione pacifica e non armata è legale; da sempre esiste una opposizione politica legale al governo, esistono partiti politici (anche due partiti comunisti), non allineati e critici al governo. E dopo la riforma del 2012 ci sono diciotto partiti nuovi legalizzati e nell’attuale governo del presidente Bashar al-Assad, due ministri appartengono all’opposizione.

Sono paesi dove il diritto allo studio, a essere curati, a migliorare la propria condizione sociale è esclusiva delle famiglie dei funzionari dello stato e dei clan regnanti, o discende dall’appartenenza alla fede religiosa dominante. In Siria ogni cittadino parte dalle stesse possibilità, qualsiasi sia la sua etnia, la sua fede religiosa, il suo ceto sociale.

Da ultimo, un aspetto che, se non avesse risvolti tragici, sarebbe comico: l’Arabia Saudita chiede modifiche e riforme della Costituzione siriana quando in quel paese non esiste una costituzione!

Ma c’è un altro paese dell’area mediorientale che sta fomentando questa guerra ed è storicamente coinvolto da oltre sessant’anni in tutti i conflitti di quell’area: Israele. Un paese che con forza e arroganza chiede il disarmo delle dotazioni chimiche dell’esercito siriano (in sè una cosa giusta, se valesse per tutti), ma che possiede ufficialmente – senza che alcun paese importante osi protestare – armi nucleari, armi di distruzione di massa e chimiche. Un paese che invoca il rispetto dei diritti umani in Siria, ma che ha la possibilità del cosiddetto «arresto amministrativo», la possibilità cioè di detenere una persona anche senza accuse specifiche, e che in questi decenni ha portato centinaia di migliaia di cittadini (ovviamente palestinesi) nelle carceri israeliane come forma di prevenzione. Un paese che ha la tortura legalizzata e praticata normalmente.

Insomma, viene da dire: da che pulpiti provengono le morali dirittumaniste per la Siria!

Le parole della minoranza cristiana e del Papa

Le parole della minoranza cristiana e del PapaMons. Giuseppe Nazzaro, francescano, ex vicario apostolico di Aleppo, racconta: «Per come io la conosco, la Siria era il paese islamico più democratico di tutto il Medio Oriente (…). Quello che mi sta a cuore è che in Europa si sappia bene che cosa sta succedendo qui e in tutto il Medio Oriente e per colpa di chi. Questa è soprattutto una guerra di commercio. Siamo in una nuova colonizzazione che si traduce così: “Io vi dò le armi, voi vi autodistruggete e poi vengo io a ricostruire tutto”».

«Io lancio un allarme per tutta la situazione che siamo obbligati a vivere oggi. I potenti della terra che l’hanno causata, la devono smettere, la devono finire. Noi stavamo benissimo. Vivevamo in pace. Ci hanno portato una guerra che è diventata guerra fratricida, che sta distruggendo un paese che era bellissimo, ricco di storia, ricco di civiltà».

Un discorso che viene confermato dalla testimonianza di padre Daniel Maes, sacerdote cattolico belga del Monastero S. Giacomo di Qara: «Qualche anno fa, quando siamo venuti in Siria, non abbiamo incontrato una società politica perfetta, ma abbiamo incontrato una società prospera e sicura, e abbiamo anche sperimentato l’uguaglianza di tutti i gruppi religiosi.

C’era la libertà di religione, l’ospitalità e una sana e serena vita di famiglia. Nella vita pubblica, discriminazioni, furti e criminalità erano sconosciuti.

All’improvviso sono apparse le atrocità più orribili. Si massacra, si saccheggia e ci sono attentati in tutto il paese. Quella società abbastanza armonica si è trasformata in un incubo. I villaggi cristiani circostanti sono stati distrutti e tutti i fedeli che potevano essere catturati sono stati uccisi, secondo una logica di odio settario. Per decenni cristiani e musulmani hanno vissuto in pace in Siria. Il fatto che bande criminali possano scorrazzare e terrorizzare i civili, questo non è contro le leggi internazionali?… I giovani sono delusi, perché le potenze straniere dettano loro l’agenda. I musulmani moderati sono preoccupati, perché salafiti e fondamentalisti vogliono imporre una dittatura totalitaria di stampo religioso.

I cittadini sono terrorizzati perché vittime innocenti di bande armate». Parole isolate? Non proprio se anche Papa Francesco, durante l’Angelus dell’8 settembre 2013, ha detto: «Sempre rimane il dubbio se questa guerra di qua o di là è davvero una guerra o è una guerra commerciale per vendere queste armi o è per incrementare il commercio illegale. (…) Preghiamo perché cessi subito la violenza e la devastazione in Siria e si lavori con rinnovato impegno per una giusta soluzione del conflitto fratricida… Dire no all’odio fratricida e alle menzogne di cui si serve, alla violenza in tutte le sue forme, alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. Questi sono nemici da combattere uniti e con coerenza, non seguendo altri interessi se non quelli della pace e del bene comune».

Trame e registi occulti (o indicibili)

Un’altra domanda da porsi è: chi sta dietro questa guerra? chi sono i registi occulti? Un dato emerge chiaramente: questa guerra è parte di disegni, strategie di cui la Siria è solamente un tassello, in realtà la partita si gioca su tutto il Medio Oriente nel suo insieme. Quella che segue è una sintetica e parziale documentazione, ma dà notevoli elementi di riflessione.

• Nel febbraio 1982 viene pubblicato A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties, un saggio di Oded Yinon, allora alto funzionario del ministero degli Esteri di Israele, dove si indica un progetto strategico di disgregazione e frammentazione dell’intero Medio Oriente e paesi arabi, in parti le più minuscole possibili, fomentando e favorendo conflittualità su basi etniche e religiose, fino allo smantellamento di tutti gli stati vicini o ostili a Israele. Nell’articolo si indicano nello specifico, persino descrivendo le province e regioni di ciascun paese, dal Libano all’Iraq, dall’Egitto alla Siria, con Libia compresa. Per la Siria si descriveva – siamo nel 1982 – come andasse disgregata: dividerla su basi etnico-religiose in più stati (sulla costa uno stato alawita e sciita, nella regione di Aleppo sunnita, nella regione del Golan druso, eccetera). «Questo progetto è l’obiettivo prioritario di Israele a lungo termine, a breve nel frattempo l’obiettivo è la dissoluzione militare di questi stati (…). È un progetto alla nostra portata».

• Il 15 settembre 2001, a Camp David, subito dopo gli attentati alle Torri gemelle, dall’amministrazione Bush vengono pianificati una serie di attacchi: Afghanistan, Iraq, Somalia, Sudan, Libia e infine Siria e Iran. Lo rivela pubblicamente il generale Wesley Clark, a capo di una cordata di alti ufficiali che ritengono non sia interesse degli Usa fare queste guerre, sostenute da lobby filo-israeliane negli Stati Uniti. • Il 15 marzo 2005, il Washington Institute for Near East Policy (www.washingtoninstitute.org), un ramo molto influente della lobby israeliana, detta una strategia per la Siria, indicata da Robert Satloff, l’ebraico direttore dell’Istituto, che consigliava tre tipi di azioni:

1) la raccolta del massimo di informazioni sulle contraddizioni sociali ed etniche dentro la Siria;

2) cominciare ad agitare campagne sui temi della democrazia, dei diritti umani, sullo stato di diritto;

3) non offrire al regime siriano alcuna via d’uscita, a meno che Assad non sia disposto a recarsi in Israele per negoziare, o non espella tutte le forze anti-israeliane da lui protette e non rinunci alla «resistenza nazionale».

• Nel dicembre 2003 il Congresso Usa approva il Syrian Accountability Act, che dà il mandato al presidente Bush di preparare l’attacco alla Siria.

• Nel 2006 relazioni pubblicate da ex agenti dei Servizi segreti francesi, definiscono la politica statunitense in Medio Oriente fondata sulla «instabilità costruttiva», una strategia che, come essi dicono, «posa su tre principi: creare e gestire conflitti a bassa intensità, favorire lo spezzettamento politico e territoriale dell’area e promuovere il settarismo e la pulizia etnico-confessionale».

• Il 5 marzo 2007 sul New Yorker, Seymour Hersch rivela che Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Fratellanza musulmana siriana e Hariri in Libano, hanno costituito, finanziato e armato frange di estremisti e fondamentalisti qaedisti per rovesciare la Siria e il Libano.

Si potrebbe, anzi si dovrebbe, continuare con altri attori e burattinai occulti, di solito nascosti dietro fondazioni o istituti di ricerca nonprofit. Come il Canadian Centre for Responsibility to Protect (www.ccr2p.org), l’Albert instein Foundation (www.aeinstein.org), la Freedom House (www.freedomhouse.org), l’Inteational Republican Institute (www.iri.org), il National Democratic Institute (www.ndi.org), la National Endowment Democracy (www.ned.org), o la lobby saudita dei Sudairi, ecc. Ma sarebbero necessarie molte più pagine di quelle disponibili.

La disinformazione strategica

Per poter perseguire questi obbiettivi vi è un’arma senza la quale, come stabilì il dipartimento di Stato Usa, non si possono più vincere le guerre: è la cosiddetta «Quarta Armata», la Disinformazione Strategica. Quella scienza cioè, che prepara, manipola, falsifica, occulta, inganna e orienta le opinioni pubbliche internazionali (a dire il vero, soprattutto quelle occidentali). Una vera e propria guerra mediatica scatenata contro popoli e paesi con le loro leadership, da aggredire e conquistare poi con le armi, anzi con le «guerre umanitarie».

La «Quarta Armata» funziona sulla base di uno schema ormai collaudato negli ultimi vent’anni, e con meccanismi di dispiegamento quasi fissi, passaggio dopo passaggio. Essa consiste in una serie di fasi:

• Una campagna mediatica martellante e incessante di Tv, giornali, radio, siti web, sui temi dei diritti umani, della democrazia, del regime, dei diritti di opposizioni ininfluenti o residenti all’estero, di minoranze etniche oppresse non sufficientemente tutelate. Una comunicazione ossessiva su quanto siano democratiche le forze di opposizione e la cosiddetta società civile, le Ong create ad hoc e su quanto sia importante finanziare questi attori per lottare contro il regime.

• Si passa poi a sanzioni ed embarghi contro i governi che non collaborino o non siano disponibili ad accettare i diktat.

• Terzo passaggio è la demonizzazione e criminalizzazione scientifica e incessante dei leader, dei partiti, forze locali «renitenti o recalcitranti», o non disponibili a svendere la loro politica e gli interessi nazionali o indipendenti. Nel mentre, se nel paese cominciano insorgenze militari, si inizia a paventare la «minaccia e la necessità di un intervento» o l’apertura di «corridoi umanitari e no fly zone».

• Scatta l’aggressione militare, naturalmente sotto la veste di «guerra umanitaria», per portare democrazia e libertà in quel paese, e difendere i diritti umani. Il paese recalcitrante viene occupato militarmente e affidato alle forze «nuove» garanti di un nuovo sistema libero e democratico come Al Qaeda in Libia o personaggi alla Quisling (nome di un noto collaborazionista norvegese, ndr) screditati dalle popolazioni locali (come Karzai in Afghanistan o Chalabi in Iraq), se non mafiosi (come in Kosovo). Nel frattempo le risorse di quel paese passano sotto la «tutela» delle varie multinazionali occidentali e vengono installate basi militari Nato o Usa.

Come abbiamo cercato sinteticamente di spiegare, l’uso dei media e della guerra mediatica per assopire le opinioni pubbliche occidentali, sono fondamentali e imprescindibili nel nostro tempo per qualsiasi aggressione e conflitto. Pensiamo quali tragedie umane e sociali e quali conseguenze hanno prodotto le ultime guerre umanitarie in Somalia, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Libia. Sarà lo stesso per la Siria?

Preservare popoli, culture e fedi

È necessario sottolineare e ribadire che a

essere contro la guerra in Siria e a chiedere la fine dell’aggressione, dell’ingerenza delle potenze occidentali e delle violenze delle milizie qaediste, non si difende un partito, un presidente, una ideologia, una fazione. Agendo così si difende la realtà di un popolo, di una società, di un sistema politico e sociale, fondati sulla laicità dello stato, la multireligiosità, la multietnicità, la multiculturalità. Si difende, in altri termini, la ricchezza di un mosaico di popoli, culture e fedi millenarie, l’equilibrio di un sistema unico in tutta l’area mediorientale.

N ell’essere dalla parte della Siria e del suo popolo, si stabilisce che il presidente Assad e il governo siriano sono e devono essere un problema dei siriani che vivono in quel paese. Scelte e decisioni sul presente e sul futuro di quel paese spettano soltanto a loro.

ell’essere dalla parte della Siria e del suo popolo, si stabilisce che il presidente Assad e il governo siriano sono e devono essere un problema dei siriani che vivono in quel paese. Scelte e decisioni sul presente e sul futuro di quel paese spettano soltanto a loro.

EnricoVigna*

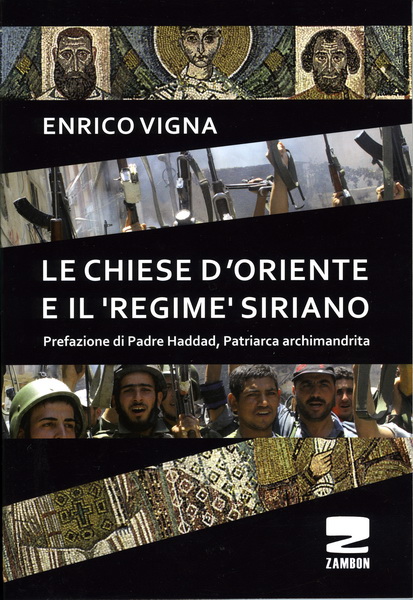

(*) Enrico Vigna è presidente di «Sos Yugoslavia Onlus», associazione di solidarietà che, a dicembre 2012, ha ricevuto a Belgrado il «Premio Novosti», il più alto riconoscimento della Serbia. È autore di numerosi saggi. Il suo ultimo lavoro è: Le Chiese d’Oriente e il “regime” siriano, prefazione di padre Haddad, Zambon Editore, Francoforte 2013 (www.zambon.net).

INTERVISTA _____________________________________________

Incontro con mons. Haddad della Chiesa cattolica greco-melchita

Il paese strappato e la guerra importata

Il mosaico religioso della Siria è stato infranto da una guerra importata. Mercenari pagati dai paesi sunniti (Arabia Saudita, in primis) e armati dai paesi occidentali (Stati Uniti e Francia in testa), stanno distruggendo l’unico paese arabo in cui la convivenza interconfessionale era una pratica quotidiana, l’unico dotato di una Costituzione laica. Da quest’intervista esce un quadro molto diverso da quello dipinto dalla maggior parte dei media internazionali.

A Roma mons. Mtianos Haddad è rettore della Basilica di Santa Maria in Cosmedin. La chiesa sorge in piazza Bocca della Verità. Proprio sotto il portico della chiesa è collocato – dall’anno 1632 – il notissimo mascherone in marmo dove tutti introducono la mano per dimostrare che non mentono. «E anch’io oggi dirò la verità, signor Paolo», aggiunge con un sorriso il prelato (*). Siriano, archimandrita della Chiesa cattolica greco-melchita a Roma, mons. Haddad appare come una persona pacifica e gioviale, ma con idee molto chiare sull’«amata Siria», un paese dilaniato da una guerra importata da siriani espatriati e da gruppi islamici foraggiati dai soldi di alcuni paesi sunniti (in primis, Arabia Saudita e Qatar) e dalle armi vendute dai paesi occidentali.

Mons. Haddad, la Siria è un paese dalle molte confessioni religiose.

«La Siria è una culla della cristianità. I cristiani e gli ebrei sono lì da ben prima dell’islam. Dopo 600 anni sono arrivati anche i musulmani. Un mosaico religioso, ben vissuto e ben accettato, che è diventato una ricchezza. Prima di questi ultimi 32 mesi, “maledetti” (mi scuso del termine, ma è così), la Siria era un esempio della convivenza e convivialità tra cristiani (cattolici, ortodossi, protestanti), musulmani e comunità ebraiche. Come prova di quanto affermo, ricordo che, da tanti anni, il governo ha cancellato la voce “religione” dalla carta d’identità, cosa impensabile negli altri paesi arabi. Così, al momento di iscriversi all’Università, nessuno ti chiederà quale sia la tua fede. Ma c’è di più. Nelle scuole pubbliche, che sono gratuite, pure le differenze sociali tra ricchi e poveri sono state azzerate introducendo per ogni studente la stessa uniforme. Anche in questo modo il governo ha aiutato tutti noi a essere semplicemente cittadini siriani. Io sono orgoglioso di essere siriano».

Si potrebbe però obiettare che le decisioni di governo sono prese da un solo partito…

«Con tutte le cose che possiamo dire sul Bath – partito unico, dittatore e altro -, dobbiamo ammettere che esso ha dato stabilità alla Siria. Ricordo che Michel Aflaq (1910-1989, ndr), il suo fondatore, era un cristiano. Egli riteneva che con un unico partito laico si sarebbe potuti andare oltre le differenze dell’appartenenza religiosa. Ricordo che, prima dell’avvento del Bath, la vita media di un governo non superava gli 11 mesi. Oggi si protesta contro la lunga permanenza al potere di Assad, dimenticandosi che in Germania Angela Merkel è appena stata eletta per il terzo mandato».

Dal marzo 2011 in Siria c’è un conflitto. Come spiegarlo?

«Hanno iniziato a dire che in Siria era arrivata la primavera araba e che il governo doveva andarsene. Vediamo cos’è successo negli altri paesi. In Egitto, si è tornati a prima della primavera: un fallimento. In Iraq, la maggior parte della popolazione e delle minoranze rimpiange i tempi del dittatore. I giornali non ne parlano più, ma la pace di oggi costa (almeno) 60 vittime al giorno. In Libia, la liberazione è costata migliaia di morti e adesso il paese è diviso tra tribù. Io come cristiano non posso andare in Arabia Saudita con la bibbia e con la croce. In quel paese le donne non possono neppure guidare un’automobile! L’esempio della Siria era pericoloso per i paesi del Golfo. Pertanto, hanno cominciato a lavorare per distruggere il modello siriano. E non dimentichiamo la confinante Turchia. Quando era in amicizia con Israele, era contro la Siria. Poi, dopo l’incidente della “Freedom Flotilla per Gaza” (maggio 2010, ndr), i due paesi si sono riavvicinati. Adesso le cose sono di nuovo cambiate, dato che Erdogan sogna di far rivivere il califfato ottomano».

Per questo lei parla di una guerra importata…

«Per abbattere il governo sono arrivati in Siria combattenti jihadisti da 17 paesi! Si parla di 80-100 mila uomini armati stranieri nel paese. Sono mercenari, jihadisti per vocazione o fanatici. Un esempio. Sono arrivati nella bellissima Aleppo, città di cultura e commerci, e si sono impossessati di un quartiere. Ebbene, questi personaggi hanno imposto la sharia nella zona conquistata. Hanno usato le persone come scudi umani, hanno ucciso bambini davanti ai familiari. Altri fanatici jihadisti hanno attaccato (settembre 2013, ndr) il villaggio cristiano di Malula1».

Abbiamo parlato dei paesi arabi. Vediamo adesso il comportamento dei paesi occidentali.

«È stato negativo. Si pensi alla Francia. È andata in Mali a combattere al-Qaeda. Adesso la stessa Francia vuole abbattere – assieme ad al-Qaeda – il governo siriano. Dunque, per Parigi al-Qaeda è un diavolo in Mali e un santo in Siria. Dato che non può essere così, è evidente che si tratta soltanto di una questione di interessi. Vediamo ora gli Stati Uniti, che predicano la democrazia dei popoli. Perché vanno contro un governo eletto dal popolo siriano? E infine non dimentichiamo Israele».

Già, non possiamo dimenticare Israele…

«Prima di tutto, io voglio distinguere tra lo stato di Israele e la popolazione ebraica. In Siria, l’ho già ricordato, viviamo bene con le comunità ebraiche. Se gli Stati Uniti vogliono essere gli arbitri o i garanti della giustizia internazionale, allora debbono occuparsi anche del popolo arabo palestinese, privo dei suoi diritti dal 1948. Questa ingiustizia è una spina nel fianco di tutto il mondo arabo. Israele e gli Stati Uniti ne sono responsabili. Ma c’è dell’altro. Perché non si parla mai del nucleare israeliano? Perché non si parla delle emissioni radioattive della centrale di Dimona2?».

Mons. Haddad, diciamo due parole anche sui paesi più vicini alla Siria

come la Russia e l’Iran.

«La Russia è sempre stata legata alla Siria per questioni strategiche e commerciali (il grano e il gas, ad esempio). L’Iran – vedendo questa coalizione di paesi sunniti contro la Siria – ha pensato di aiutare Assad per riequilibrare la situazione nella regione. Un esempio tra i tanti possibili: l’ex presidente egiziano Morsi, esponente dei Fratelli musulmani, ha fatto chiudere l’ambasciata siriana al Cairo (giugno 2013, ndr)».

Lei nega che quella siriana sia una guerra tra sunniti e sciiti.

«Certamente. In Siria abbiamo tra il 60 e il 65 per cento di sunniti. Hanno il 60 per cento dei posti nell’amministrazione e nell’esercito oltre che una parte rilevante della ricchezza. Se fosse stata una guerra tra sunniti e sciiti, il governo di Assad avrebbe potuto resistere soltanto alcune settimane».

Come sono le relazioni con il Libano dopo i conflitti degli anni passati?

«È una bella storia di vicinanza. La Siria ha bisogno del Libano per accedere al mare, al tempo stesso il Libano ha bisogno della Siria. La guerra iniziò da uno scontro con i palestinesi (aprile 1975, ndr) e poi da alcuni comportamenti dell’esercito siriano che era andato lì per ripristinare la pace. Quel conflitto si trasformò in una trappola per Damasco, come quando fu accusata di aver ucciso il primo ministro Hariri (14 febbraio 2005, ndr). Tuttavia, i nostri popoli sono rimasti in ottimi rapporti come dimostrano i numerosi matrimoni tra cittadini dei due paesi. Durante la guerra in Libano molti si rifugiarono in Siria, mentre adesso avviene il contrario».

Chi sono i ribelli? E soprattutto chi sono i loro capi che parlano dalle capitali europee?

«Abbiamo già detto che la quasi totalità dei combattenti non sono siriani. Poi ci sono alcune persone che hanno lasciato la Siria perché avevano problemi con il governo (per esempio, non volevano fare il servizio militare) e che sono fuori del paese da oltre 20 anni. I loro figli neppure sanno dove sia la Siria! Io non li giudico (molti di loro hanno lasciato il paese per la paura – legittima – delle guerre), ma vogliono decidere le sorti del paese senza averne più diritto.

Io rispetto l’opposizione siriana che dialoga con il governo per cambiare le cose, ma non quella che chiede l’intervento di eserciti stranieri per colpire il paese. Questo è un tradimento. Questi personaggi (che spesso vivono in hotel a 5 stelle) non mi rappresentano. Adesso sono stati chiamati a partecipare alla conferenza di “Ginevra 2”3, ma non ci vogliono andare perché pretendono di imporre le loro condizioni. Il governo al contrario non ne ha poste. A Obama hanno dato il premio Nobel della pace prima che facesse qualcosa. Vediamo se adesso saprà meritarselo».

Dell’opposizione siriana non armata si parla poco. Ci dica lei qualcosa al riguardo.

«Nell’attuale governo di Damasco ci sono 2 ministri dell’opposizione siriana pacifica. Uno è ministro della riconciliazione4. È una dimostrazione della serietà del governo, che vuole ascoltare i bisogni dei suoi cittadini, lavorando per la pace. Anche la Costituzione è stata cambiata: nell’articolo 8 non si parla più di partito unico».

Il presidente Assad viene quasi sempre dipinto come un dittatore sanguinario e senza scrupoli.

«Assad non è nato nell’esercito. È un uomo di cultura, che parla bene le lingue. È un medico oculista. È un uomo che rimane umile anche nella sua vita personale. Quando fummo ricevuti come rappresentanti della Chiesa melchita, ci salutò uno a uno dialogando con ognuno. È un presidente laico e di fede. Va a pregare nelle festività musulmane, va a porgere gli auguri ai patriarchi5 nelle festività cristiane. È stato detto che Assad ha accettato la soluzione sulle armi chimiche perché ha avuto paura. E se invece fosse soltanto un uomo di buona volontà? Per questo e altro Assad è un presidente che non può fare paura».

Come si fa per uscire da questa situazione di guerra e ricostruire un paese distrutto.

«La prima cosa è chiedere l’aiuto dell’Onu. La seconda è rispedire a casa ogni jihadista affinché nel paese rimangano soltanto i siriani».

Un bel proposito, ma come fare per realizzarlo?

«Occorre chiudere i rubinetti: quando non arriveranno più soldi, i jihadisti se ne andranno. Agli oppositori non armati che chiedono cambiamenti va ripetuto: parliamoci. Adesso i siriani hanno perso la fiducia. Occorre riconquistarla. Senza armi sarà molto più facile arrivare a una riconciliazione. Una riconciliazione che sia fondata sulla giustizia e sulla dignità».

Paolo Moiola

Note

1 – Il villaggio siriano di Malula è molto noto in quanto vi si parla ancora l’aramaico, lingua antichissima diffusa nel Medio Oriente prima di essere soppiantata dall’arabo.

2 – La centrale di Dimona è anche famosa per l’incredibile vicenda di Mordechai Vanunu, il tecnico rapito e imprigionato per aver osato svelare i segreti del nucleare israeliano.

3 – Conferenza di pace sulla Siria alla presenza di Onu, Usa e Russia.

4 – Ali Haidar, medico, è stato nominato ministro per la riconciliazione nazionale nel giugno 2011, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra.

5 – La capitale siriana Damasco ospita i patriarchi di alcune chiese cristiane, sia cattoliche che ortodosse.

(*) Questa intervista – riprodotta soltanto nei suoi passaggi essenziali – nasce da due incontri con mons. Haddad. Il secondo di questi è integralmente visibile su YouTube (clicca qui).

Gli anti-Assad

Esercito siriano libero: nato nel luglio 2011, è stata la prima formazione anti-Assad, ora molto indebolita dalle defezioni.

Esercito islamico: il Jaysh al-Islam è nato a fine settembre 2013, include 43 gruppi islamisti.

Alleanza islamica: nato a metà settembre 2013, include 13 gruppi islamisti, tra cui il Jabhat

al-Nusra e Ahrar al-Sham.

Consiglio nazionale siriano: nato nell’agosto 2011, è un’autorità politica anti-Assad con sede

a Istanbul.

Sponsors politici e/o finanziari degli anti-Assad:

Paesi sunniti mediorientali (Arabia Saudita, Qatar, Turchia), Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Israele.

Fonti mediatiche anti-Assad:

Osservatorio siriano per i diritti umani (Londra), al-Jazeera (Qatar), al-Arabiya (Arabia Saudita).

L’OPINIONE_________________________________

La Chiesa Ortodossa Russa: Una «sinfonia» contro i fanatismi

La Chiesa ortodossa russa non è solo la più grande delle Chiese ortodosse nel mondo, ma anche quella che storicamente non è mai stata sotto una dominazione musulmana. Questa combinazione le ha permesso lungo i secoli di difendere gli interessi dei cristiani ortodossi perseguitati, in particolar modo quelli del Medio Oriente. Oggi, il sostegno al popolo siriano, espresso attraverso la preoccupazione per la minoranza cristiana a rischio in Siria, trova le dichiarazioni dei portavoce del patriarcato di Mosca e dello stato russo tanto concordi che è difficile distinguere da chi vengano gli appelli, nonostante negli ultimi anni ci sia stata una coerente pratica di non interferenza nelle rispettive sfere di competenza: si vede qui realizzato il principio di «sinfonia» tra Chiesa e Stato che ha caratterizzato per oltre un millennio l’Impero romano (il riferimento è all’Editto di Tessalonica del 27 febbraio 380 con cui si proclama il cristianesimo niceno religione ufficiale dell’Impero, ndr). Le campagne di raccolte di aiuti per i cristiani in Siria nelle chiese ortodosse del Patriarcato di Mosca, e le prese di posizione del governo russo per scongiurare un intervento armato straniero in territorio siriano (nonché l’appoggio statunitense a bande di ribelli islamisti che di siriano non hanno nulla) sono ben più di un’alleanza per fini politici comuni: sono un esempio di rappresentazione della volontà popolare che avrebbe qualcosa da insegnare alle nostre «democrazie».

L’accordo tra leader di stato e di fede è ancor più sorprendente quando si pensa che da poco più di un ventennio la Russia è uscita da una lunga esperienza di ateismo di stato. Curiosamente, la diffidenza verso il fanatismo di matrice musulmana sembra andare di pari passo con la diffidenza verso il fanatismo laicista nel mondo occidentale. La Russia un tempo ufficialmente atea dimostra un grado di democrazia maggiore di quello del mondo cosiddetto libero, rispettando la volontà della stragrande maggioranza della popolazione più di quanto facciano i regimi occidentali, sia in tema di intervento militare (che vede l’opposizione di una maggioranza della popolazione in tutti i paesi), sia in tema di introduzione di false leggi di «tolleranza», forme di suicidio anti-cristiano non sostenute dalle popolazioni locali, sia in Russia che in Occidente.

Padre Ambrogio , Chiesa ortodossa russa di Torino (*)

(*) Padre Ambrogio (al secolo Andrea Cassinasco) è dal 2001 il parroco della chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca a Torino. Il Patriarcato di Mosca (noto anche con il nome di Chiesa ortodossa russa) è rappresentato in Italia da oltre una cinquantina di parrocchie e comunità. Sito web: www.ortodossiatorino.net.

Portfolio:

Portfolio:

Le parole della minoranza cristiana e del Papa

Le parole della minoranza cristiana e del Papa

Il grande produttore di greggio,

Il grande produttore di greggio, Il Sociologo Angolano

Il Sociologo Angolano

Gruppo «fede e impegno» della parrocchia di Arvaiheer

Gruppo «fede e impegno» della parrocchia di Arvaiheer

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo Urbani

2003-2013, Il decennale della scomparsa di Carlo Urbani

1996 - Primo giorno di lezione per Luca nella scuola francese di Hanoi.JPG)

2001 - Tommaso e Maddalena in piroga sul Mekong.JPG)

2001 - Carlo e Tommaso in un pasto tipico vietnamita serpente fritto.JPG)

Luglio 2002 - Carlo, Giuliana e Maddalena sul traghetto.JPG)

2002 - Carlo e Giuliana a Sapa, al confine fra Vietnam e Cina.jpg)

2002 - Escursione familiare alla periferia di Hanoi. Carlo Urbani alle prese con la foratura di una gomma.JPG)

La famiglia Urbani alla periferia di hanoi.JPG)

Sulle orme di padre Witold Malej, missionario della Consolata nato

Sulle orme di padre Witold Malej, missionario della Consolata nato

Reportage dalle Filippine, una terra di contrasti.

Reportage dalle Filippine, una terra di contrasti. Prime impressioni

Prime impressioni

Sertão / Incontro con Zé Vicente,

Sertão / Incontro con Zé Vicente,.JPG)

.JPG)

.JPG)

«Per questo nostro tempo trafitto

«Per questo nostro tempo trafitto Metto sulle labbra

Metto sulle labbra