Senza la poesia di Chagall

Ai confini dell’Europa (4): la Bielorussia

Ai confini dell’Europa (4): la Bielorussia

solo presidente: Aljaksandr Lukašenka, da molti considerato «l’ultimo dittatore

d’Europa». L’economia del paese si sostiene grazie a un forte intervento

statale e ai rubli di Mosca. Alla quale Minks guarda con deferenza.

.jpg) Marat fa

Marat fa

l’archeologo. O qualcosa del genere. Scava buche quadrate in campi di grano a

perdita d’occhio. Scava un quadrato di quattro metri di lato per 20 centimetri

di profondità, poi passa a un quadrato a fianco. Quando tutti i quadrati sono

allo stesso livello ricomincia dal primo scendendo di altri 20 centimetri. La

terra è nera come la pece, e morbida. Non è un lavoro poi così duro. Marat

scava le sue buche nella speranza di trovare qualche reperto che provi la

presenza di popolazioni stanziali in questa regione già nell’età del bronzo.

Non è una cosa da poco, perché dimostrerebbe che la civiltà bielorussa è antica

almeno quanto quella baltica. Marat e i suoi studenti volontari scavano già da

un paio di settimane, ma tutto quello che hanno trovato è un chiodo

arrugginito, difficilmente appartenente all’età del bronzo.

Marat ha meno di trent’anni. Insegna all’università a

Minsk, ma il suo campo archeologico è in un villaggio a nord, quasi al confine

con la Russia. Vive con 150 euro al mese e sogna città sepolte. «I professori

universitari guadagnano meno di tutti in Bielorussia», dice. «Sembra che di noi

qui non abbia più bisogno nessuno. Valgo meno di un cellulare o un computer».

Si infervora quando descrive ai suoi studenti la versione sovietica

dell’evoluzionismo (una teoria pseudoscientifica che rigetta il darwinismo) e

alla sera alza un po’ il gomito. Ecco, Marat è un po’ come il paese in cui

vive. Giovane e squattrinato, e costretto in un isolamento culturale che non è

mai venuto meno dalla caduta dell’impero sovietico. La Bielorussia guarda al

futuro, ma nello stesso tempo è appesantita dalla forza gravitazionale di un

passato di cui non si è mai del tutto liberata.

Lukašenko, padre e

padrone

La Bielorussia indipendente ha una storia di poco più di

vent’anni. Nata col crollo dell’Unione Sovietica non si è però mai distinta, a

differenza dei vicini paesi baltici, per una particolare voglia di indipendenza

da Mosca. Le ragioni sono molteplici e sicuramente legate alla vicinanza

storico culturale tra il popolo bielorusso e quello russo. Ma determinante è

stata la guida autoritaria assunta dal suo primo e tuttora unico presidente,

Aljaksandr Lukašenka (Aleksandr Lukašenko, nella traslitterazione dal russo)

che ha sin da subito impedito un’apertura della società civile all’Occidente.

Bene o male che sia, sembra che un torpore lungo due decenni affligga la

Bielorussia castrandone gran parte delle potenzialità.

Il regime di Lukašenka, che ama farsi chiamare batka, padre, ha

annullato sin da subito ogni opposizione politica, ridotto a zero la libertà di

stampa e soppresso sul nascere con la forza qualunque contestazione al suo

potere. Tutto in Bielorussia è accentrato nelle sue mani. Nonostante l’immagine

di uomo semplice e del popolo, a cui tiene tanto, è – secondo molte fonti –

l’uomo più ricco del paese. Un cablogramma dell’ambasciata americana a Minsk,

diffuso da Wikileaks, stima il suo patrimonio in 9 miliardi di dollari.

Covoni di paglia, boschi, isbe dai comignoli sbilenchi,

vacche per strada. Sono i paesaggi dipinti da Chagall, che proprio in questa

regione nacque e trascorse la sua infanzia. Paesaggi in cui gli amanti volano

tenendosi per mano e i violinisti suonano sui tetti. Ma non c’è più niente di

poetico, ora qui. Il villaggio dove scava Marat è a un tiro di schioppo da

Navapolatsk. Navapolatsk è una città artificiale. Fu fondata nel 1958 per dare

alloggio alle migliaia di lavoratori della raffineria che stava sorgendo tra i

campi di grano. Nata in un battibaleno grazie ai prefabbricati dell’edilizia

sovietica che si tiravano su come i Lego, oggi è una città di quasi 100mila

abitanti con ospedali, università e teatri. Ma la Naftan, il complesso

industriale che dà da vivere ai suoi abitanti, è persino più grande. Oltre alla

raffineria comprende una centrale elettrica e diversi stabilimenti dove

lavorano migliaia di persone. Come tutte le industrie bielorusse, la Naftan è

di proprietà dello stato. Così come la stragrande maggioranza delle terre

coltivate (secondo alcune fonti, oltre il 90%), ancora organizzata secondo un

sistema di collettivizzazione che non è cambiato dai tempi dell’Urss. Lo stato

in Bielorussia è tutto, e lo stato è batka.

Lukašenka è spesso definito l’ultimo dittatore d’Europa.

Alle ultime elezioni presidenziali del 2010 l’80% dei votanti ha scritto il suo

nome sulla scheda, relegando a un misero 2% il secondo candidato più votato,

Andrej Sannikov. L’esperienza è costata a Sannikov un anno di prigione, prima

di ricevere la grazia da Lukašenka. Ad ogni modo, batka può affrontare

serenamente le prossime elezioni del 2015 perché, anche se Sannikov è libero,

numerosi altri esponenti dell’opposizione riempiono le galere bielorusse. Le

elezioni che lo hanno confermato al potere per la quarta volta consecutiva, non

diversamente dalle precedenti, sono state giudicate dall’Osce lontane dagli

standard inteazionali. Per questo motivo, per aver azzerato l’opposizione

politica e per presunte gravi violazioni dei diritti umani, la Bielorussia di

Lukašenka è andata incontro alle sanzioni dell’Europa, che hanno colpito il

sistema di potere del presidente.

Un’economia di

miracoli e misteri

Un pulmino della Naftan porta Marat e i suoi studenti in

città per il giorno libero. È sgangherato e dimostra più anni di quelli che ha.

Forse è perché anche la Naftan è entrata nella lista delle sanzioni europee per

gli stretti legami con Lukašenka. Si va alla banja, la sauna russa.

Anche la banja è della Naftan, come gran parte delle strutture

ricreative di Navapolatsk. Potrebbe sembrare claustrofobica una città che vive

in funzione di uno stabilimento e in cui quasi tutto appartiene alla fabbrica, «ma

almeno qui tutti hanno un lavoro», dice Marat. È uno dei «miracoli» di batka, un tasso di

disoccupazione ufficiale che non arriva all’1%. Ma sono in molti, compresi

oppositori e critici al governo, a ritenere che la cifra reale sia molto più

alta. Comunque, andando in giro per il paese, la sensazione è quella di un

elevatissimo tasso di occupazione, soprattutto tra i giovani che, non appena

finiscono gli studi, ricevono spesso offerte di lavoro da enti pubblici. Lungi

dall’essere sintomo di una situazione florida, questa condizione è piuttosto

l’effetto di salari tra i più bassi d’Europa e di un’economia drogata, per

certi versi pianificata, che non si è mai realmente aperta al mercato. La

Bielorussia è, insieme al Kazakistan, parte della neonata «Unione economica

eurasiatica», guidata da Mosca. Dalla Russia Minsk dipende per un terzo delle

proprie esportazioni, per la metà degli investimenti esteri e per il 99% di

foiture di gas a un prezzo pari a quello praticato da Gazprom nel mercato

interno. Praticamente un regalo. Senza i rubli di Mosca, che oltre a finanziare

di fatto il mercato bielorusso ha recentemente iniettato liquidità per un

valore stimato in 3 miliardi di dollari sotto forma di prestito, il paese

guidato con pugno duro da Lukašenka rischierebbe il default.

In cambio, Lukašenka è da sempre il più fedele alleato di

Putin. Il primo a intravedere una forma di riunificazione con la Russia, il più

volenteroso a concedere suolo per le basi militari di Mosca, il più solerte a

favorire un’exit strategy dalla crisi in Ucraina offrendosi come mediatore tra il

Cremlino, Kiev e i separatisti del Donbass. E anche se, recentemente, ha fatto

un po’ la voce grossa con il suo mentore, criticando l’annessione della Crimea

e rifiutandosi di riconoscere l’autonomia delle regioni separatiste nell’Est

dell’Ucraina, il totale appiattimento sulla politica russa non è mai stato

messo in discussione.

Dopo le pianure, ecco

Minsk

L’autostrada che attraversa il paese da est a ovest è

noiosa come un mare in calma piatta. Pianure, pianure, pianure. E poi, dopo

ore, c’è Minsk. La capitale si staglia come una cattedrale sull’orizzonte

bielorusso. Una cattedrale laica fatta di asfalto e semafori. Minsk non è come

te l’aspetti. Non è come qualsiasi altra grande città ex sovietica a cui i

soldi hanno cambiato il volto: colori, insegne luminose, cartelloni

pubblicitari. Non è, per intenderci, una piccola Mosca. È piuttosto una

versione rimodeata di quella che è stata per decenni, dopo essere risorta

dalle macerie della Seconda guerra mondiale, la capitale della repubblica

socialista sovietica di Bielorussia. Edifici magniloquenti, larghi viali tesi

come rette, piazze d’armi.

Le insegne al neon ci sono, ma sono perlopiù stelle rosse

o medaglie al valore militare. I cartelloni pubblicitari inneggiano alla gloria

della patria e gli striscioni alla vittoria della Grande guerra patriottica

contro il nazifascismo. Lenin è lì, saldamente al suo posto e l’emblema

nazionale, presente su edifici pubblici e non, non è altro che lo stemma

sovietico cui è stata aggiunta la sagoma dei confini nazionali. E poi di tanto

in tanto sorge un edificio in vetro e cemento, tra il kitsch e il postmoderno,

come la biblioteca nazionale, un dodecarnedro ricoperto di led colorati che di

notte s’illumina come la cassarmonica alla festa di San Rocco. E ancora

scheletri di edifici nascosti dalle gru e progetti riprodotti in gigantografie

che danno a Minsk l’immagine di una città rampante e in evoluzione. E forse lo è.

Super ricchi, ma non

oligarchi

Il fatto che il News Café sia su via Karl Marx non

sembra impensierire nessuno dei suoi clienti. È quel tipo di locale che si

definisce esclusivo solo perché per entrare bisogna avere il portafogli ben

ripieno. Tutti gli altri sono esclusi. Un uomo in abito scuro e occhiali da

sole, seduto all’interno del locale, scherza con due ragazze belle come delle

veline. Loro lo adulano e ridono alle sue battute, e forse non è solo merito

della bottiglia di Moët & Chandon nel secchiello. Se un insegnante come Marat guadagna 150

euro al mese qui a Minsk c’è una sparuta ma solida élite che ne guadagna

150mila o forse più. La cosa non sarebbe né strana né di per sé disdicevole – e

anche comune a tutte le grandi città dell’ex Urss – se non fosse per il fatto

che gran parte della ricchezza è in mani pubbliche e che Lukašenka ha sempre

fatto della lotta ai super ricchi una sua bandiera. In questo la Bielorussia

non fa alcuna differenza con altri stati post sovietici come la Russia stessa o

l’Ucraina. Benché, però, una cerchia di miliardari ruoti attorno al capo del

paese, non si può propriamente parlare di oligarchi. Gli oligarchi russi e

ucraini hanno soldi e potere, i super ricchi bielorussi hanno tanti soldi, ma

il potere è saldo nelle mani di batka.

Davanti al palazzo del presidente, sotto un Lenin che non

sembra particolarmente a disagio, sorge uno dei più grandi centri commerciali

sotterranei d’Europa. Con tre piani di negozi e ristoranti lo Stolitsa shopping mall è

il posto più amato dai consumatori compulsivi di Minsk. Ma è un posto a modo

suo democratico, perché non ti chiede un rublo per ammirare le sue vetrine, i

suoi pavimenti di marmo, i suoi ascensori di vetro e i suoi bagni con la musica

di sottofondo. Tre piani più sopra, in superficie, la vita vera scorre sotto

forma di un ingorgo di macchine e anziane signore che gettano molliche di pane

ai colombi, come a ricordare che ci sono due città e due mondi, uno sotterraneo

e uno che si sforza di vivere ogni giorno alla luce del sole.

Non sono solo un paio di palazzi stravaganti e qualche

grattacielo a fare della Bielorussia un paese che guarda al futuro. Nonostante

tutto, nonostante la profonda crisi, un’economia rigida e poco competitiva, gli

ostacoli posti all’impresa privata e l’arretratezza dell’industria, c’è una

Bielorussia tecnologica che cerca di venire fuori come un germoglio

dall’asfalto. Non lontano dal dodecarnedro luminescente della biblioteca sorge un

complesso molto più sobrio ma decisamente più all’avanguardia. Il Belarus Hi-Tech Park ambisce

a essere una specie di Silicon Valley bielorussa, un incubatore di giovani menti informatiche

che lì hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee. Qualcosa come 140

imprese ad alto contenuto tecnologico sfoano software e servizi informatici

per clienti sparsi in 50 paesi. E attirano persino soldi dall’estero. Il merito

del Belarus Hi-Tech

Park non è solo di un guizzo di lungimiranza dei

consiglieri di Lukašenka, ma anche e soprattutto di una generazione di giovani

che assorbe il meglio di un sistema d’istruzione (con molte pecche) e che si dà

da fare per essere al passo con i coetanei dei paesi più avanzati.

Visto da qui, il mondo di Marat sembra lontano anni luce,

e forse lui lo sa. Per questo alla sera, quando alza un po’ il gomito, va fuori

sotto un cielo stellato e lancia il suo grido ai satelliti artificiali: «Sputnik!».

Danili Elia

Storie e volti di radio / 4

Storie e volti di radio / 4.jpg)

Il ricordo emozionato di un uomo che realizzava i suoi sogni

Il ricordo emozionato di un uomo che realizzava i suoi sogni.jpg)

.jpg) Tra fiori e un tocco di pili pili

Tra fiori e un tocco di pili pili.jpg)

Giornata per le comunicazioni sociali 2014

Giornata per le comunicazioni sociali 2014

Dialogo continuo, online

Dialogo continuo, online

Incontro con il capo supremo del Vodù

Incontro con il capo supremo del Vodù  Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il

Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il

Reportage «faticoso»

Reportage «faticoso» L’espansionismo cinese

L’espansionismo cinese

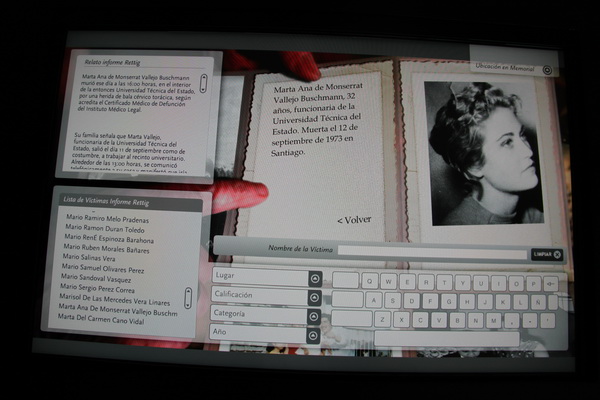

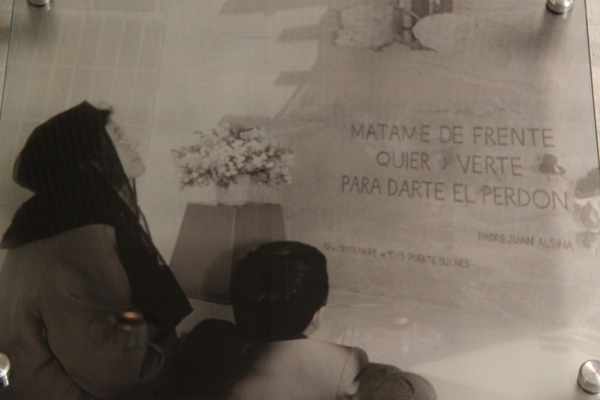

Viaggio in Cile / 2

Viaggio in Cile / 2

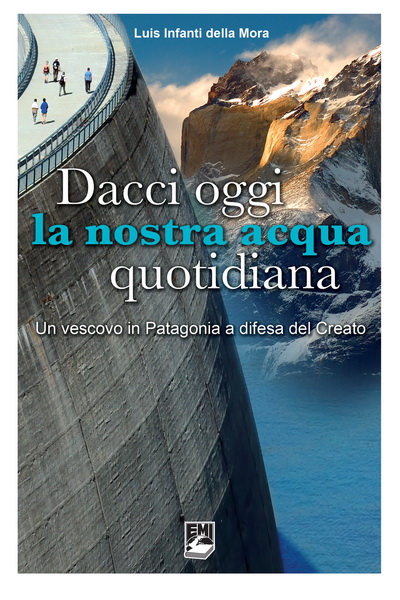

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –

Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 – Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha

Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha Siti web:

Siti web:

Celebrare cent’anni di chiesa locale e un nuovo vescovo.

Celebrare cent’anni di chiesa locale e un nuovo vescovo.  La

La