Purus: Senza uscita

Ucayali, Purús / costruire una strada nella

Ucayali, Purús / costruire una strada nella

foresta?

La possibile costruzione di una strada di

270 chilometri in mezzo alla foresta amazzonica della provincia peruviana di

Purús accende le discussioni e le polemiche. Ospitiamo le opinioni di padre

Miguel Piovesan e di monsignor Francisco González Heández, favorevoli alla

realizzazione dell’opera.

Puerto Esperanza. Esiste

una zona del Perú – la provincia di Purús – che è geograficamente isolata. Non

si può accedere se non per via aerea. Una via aerea sporadica e incerta. E

anche discriminante dato che pochi privilegiati possono permettersi di

affrontae l’altissimo costo.

L’isolamento geografico ha impedito lo sviluppo degli

abitanti della zona, in maggioranza indigeni (vedere box). L’isolamento

geografico di Purús ha determinato anche un isolamento sociale, mentale,

tecnologico con conseguenze di sfruttamento da parte di «usurpatori» e

conquistatori di tuo. Nel 2004 forze schierate dietro una ecologia finta e

manovrata hanno creato un parco – Parque Nacional Alto Purús – che ha

circondato e rinchiuso la provincia in maniera assurda e vergognosa impedendo

lo sviluppo e la comunicazione di questi gruppi etnici con il resto della

nazione e dell’umanità.

La chiesa cattolica – io sono parroco della parrocchia

di Santa Rosa del ![]() Purús a Puerto Esperanza – ha sempre cercato di denunciare

Purús a Puerto Esperanza – ha sempre cercato di denunciare

questi soprusi, gli inganni e la diffusione di notizie false come la questione

degli «indios isolati volontariamente» che serve alle Ong multinazionali per

farsi una pubblicità funzionale ai loro scopi.

Fintanto che si presentano come i protettori di queste

popolazioni «in isolamento volontario» hanno sempre molti soci che sostengono

il loro ritornello. Avendo tutti i mezzi di comunicazione a disposizione le Ong

sono riuscite a propagare un’immagine irreale sia degli indigeni che utilizzano

al soldo, che di quelli impegnati a difendere i diritti umani, il progresso e

la dignità di ogni essere vivente.

I vescovi del posto – mons. Larrañeta, mons. Francisco

González Heández, oltre al vicario episcopale padre Ignacio Iraizoz – hanno sempre sostenuto, senza paura, che

tutti sono figli dello stesso Padre e hanno gli stessi diritti di evoluzione e

accesso a tutte le opportunità. Qui di seguito si può leggere il pensiero di

mons. Francisco González Heández, vicario apostolico di Puerto Maldonado (a

cui la mia parrocchia appartiene). Le sue parole fanno capire, a chi vuole

capire, l’influenza di gruppi e associazioni «mascherati di ecologia».

padre

Miguel Piovesan,

parroco di S. Rosa del Purús, Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú

Il Vicario Apostolico di Puerto Maldonado

Risulta triste dover ammettere che la situazione della

vita e delle genti del Purús non è cambiata per niente rispetto alla secolare

prostrazione. Fin dall’epoca del caucciù e prima e dopo e adesso, continuano a

succedersi aggressioni di diversi soggetti contro la vita, la dignità, la

libertà e i diritti dei diversi popoli indigeni che abitano la provincia.

La maggior parte di chi è arrivato nel Purús non è

arrivata per dare, condividere, insegnare, imparare o liberare. Costoro sono

arrivati per usurpare, schiavizzare, scommettere, sfruttare, imporre.

Davanti a questa aggressione poco hanno potuto fare ieri

e poco possono fare oggi, alcuni fratelli indigeni che sono stati privati e si

continuano a privare del diritto ad avere una formazione, delle conoscenze, una

professione che li renda capaci di vedere, giudicare e attuare secondo criteri

propri, indipendenti e liberi. Prima sono stati i signori del caucciù che li

hanno schiavizzati, poi sono venuti altri sfruttatori, oggi a ingannarli sono

gli «assessori», i «tutori ecologici».

Con l’adulazione e varie regalie, i padroni sceglievano

alcuni indigeni perché fossero gli esecutori della schiavitù tra i loro popoli.

Li sceglievano tra i più ambiziosi o crudeli perché agissero con ferocia contro

i loro stessi fratelli. In cambio questi padroni ricevevano un trattamento

particolare e proprietà come se fossero dei colonizzatori.

Oggi, assessori travestiti da ecologisti, sociologi, antropologi,

scelgono tra gli stessi indigeni i rappresentanti di varie Federazioni, li

promuovono a cariche pubbliche e fanno loro credere che la loro consulenza è

assolutamente imprescindibile per proteggere i popoli indigeni dai tanti nemici

(immaginari) che sono pronti ad andare nel Purús (per quale via?) per

sterminarli.

Se i trafficanti del caucciù soddisfacevano la loro

avarizia strappando il lattice all’albero della gomma, se i padroni cercavano

la ricchezza nello sfruttamento della terra, del legno, delle pelli di animali,

oggi gli ecologisti delle «multinazionali ambientaliste» semplicemente si

appropriano delle terre del Purús. Le fanno diventare «i giardini privati del

Primo Mondo», sebbene le chiamino Parchi nazionali, Riserve, Zone intangibili.

Alla fine – e mi riferisco solamente e puramente al Purús – costoro si sono

convertiti nei nuovi «padroni». Loro stabiliscono ciò che si deve e ciò che non

si deve fare nel «loro giardino». Agli indigeni, che sono i padroni naturali,

un giorno diranno che ormai non è possibile né pescare, né cacciare, né far uso

del legno, né camminare come e dove si vuole.

Ad alcuni indigeni daranno una credenziale nominandoli «guardaboschi»

e assegnando loro un piccolo salario la cui quantità sarà molto lontana dal

salario primomondialista che starà ingrossando il conto bancario di ecologisti,

sociologi, antropologi, assessori nelle banche di Pucallpa o meglio di Lima o

di qualsiasi altra città europea o nordamericana.

Mi

spaventa rileggere quello che ho scritto fino adesso, soprattutto pensando ad

altri amici e fratelli, a ecologisti, antropologi, sociologi onesti e

impegnati. Per questo voglio chiarire che tutto quello che dico lo applico alla

provincia del Purús, ingiustamente maltrattata. Là dove il tempo sembra essersi

fermato, dove gli unici a poter vivere sono

malandrini e truffatori e dove si offre l’unica esperienza di un Parco

giurassico, dove si condanna l’uomo a vivere isolato, impoverito, privato dei

suoi diritti a una educazione vera, a un lavoro degno e retribuito, a una

salute accessibile, ad uno sviluppo che, partendo dalla sua propria cultura,

gli permetta di vivere come un cittadino del Perú e del Mondo in questo terzo

millennio.

È in tutto questo intreccio che si collocano i tristi

avvenimenti che, ancora, succedono nel Purús. Gli «assessori» stanno provocando

– come in altre circostanze – le aggressioni e minacce contro la Chiesa

cattolica, e in particolare contro padre Miguel Piovesan, parroco di Puerto

Esperanza.

Non ci sono dubbi per nessuno, e ancora meno per loro,

che la nostra Chiesa in Purús è una delle poche istituzioni che – senza

protezione alcuna e alla luce del sole – si sta prodigando per reclamare

giustizia e denunciare abusi e corruzione.

Invece del dialogo e del confronto di idee e interessi

che diano soluzioni oneste, trasparenti e dignitose, si ricorre alla

persecuzione sistematica e ingiusta di padre Piovesan, lo si diffama, lo si

minaccia. Si diffondono contro di lui documenti falsi, usciti da assemblee

false e firmate da persone che non hanno partecipato e che poi si indignano

vedendo i propri nomi usati per sostentare un attacco a una persona che,

invece, essi riconoscono e rispettano.

In diverse circostanze, questo Vicariato di Puerto

Maldonado ha ricevuto visite di delegazioni purusine che sollecitavano appoggio

per una connessione fisica del Purús con il Perú. Che colpa si può imputare a

una intera provincia che voglia semplicemente rimanere connessa con lo stato al

quale appartiene? È giusto che per andare al distretto abitato più vicino,

Sepahua (provincia di Atalaya), si debba camminare 22 giorni attraverso la

foresta o 30 giorni per arrivare fino alla strada di Iñapari-Puerto Maldonado?

Di che cosa vivranno gli abitanti del Purús se non

possono beneficiare del loro legno, cacciare i loro animali, pescare i loro

pesci, vendere i loro raccolti? Quale lavoro devono svolgere per ottenere

denaro che permetta loro di alimentarsi con qualcosa di più che manioca e

banane, comperare i vestiti, acquistare il materiale scolastico per dei bambini,

la benzina per il motore della canoa, pagare il proprio documento di identità,

gli studi superiori dei figli, gli occhiali, le scarpe, la radio, le medicine

eccetera? Dove procurarsi il denaro per salire sull’aereo per Pucallpa e

pagarsi vitto e alloggio in città, nel caso ci sia necessità di andarvi per

un’urgenza ospedaliera, un giudizio, un affare qualsiasi?

L’insensibilità

di Wwf e organizzazioni associate davanti al problema umano del Purús potrà

squalificare la sua azione nel resto del mondo? In particolare colpiscono i

metodi mafiosi usati in modo spregiudicato, come la compera di coscienze

stuzzicando gli interessi individuali dei dirigenti indigeni senza alcun

rispetto per l’indigenza della grande maggioranza. Estranei e lontani dalla

inumana situazione indigena, con una presenza sporadica, interessata e

retribuita, questi ecologisti ci feriscono. Davanti al problema costoro

pretendono di convincere la gente del Purús che non sa, non può, non ha bisogno

di niente perché già vive nel Paradiso e tutto quello che c’è fuori di esso è

brutto, è vizio, delinquenza, civilizzazione detestabile. Loro devono

continuare a vivere così, isolati, in riserva, esclusi.

Un paio di manifesti recenti – suppostamente realizzati

dalle comunità indigene – hanno denunciato davanti a tutte le istanze mondiali

la malizia e perversità di un sacerdote cattolico che è il «Satana» del Purús.

Eppure, soltanto voi Wwf-ecologisti avete la possibilità di arrivare nel Purús

in aereo, sempre e ogni volta che sia necessario. Arrivate e vi portate

succulenti stipendi nelle città dove avete le vostre mogli, figli, la vostra

bella casa, la vostra potente automobile. Al contrario di voi, il padre Miguel

va nel Purús e resta là, vivendo le scomodità e le mancanze dei purusini. Non

portando via niente, ma anzi portando là, per condividerlo con gli altri, il

poco o molto che può raccogliere quando si reca in altri paesi. Il padre Miguel

si preoccupa per l’educazione dei giovani, la salute degli ammalati,

l’indigenza degli indigeni, la mancanza di futuro per i giovani e per le donne.

Lo sdegnano le menzogne dei «signori di tuo» che continuano a vivere

magnificamente alle spalle dei soliti poveri o la furbizia e i pochi scrupoli

dei nuovi «capi».

Perché costoro addirittura si impegnano a minacciare di

morte qualcuno che cerca soltanto di affermare il diritto che tutti abbiamo di

vivere dignitosamente? Come osano redigere documenti minacciosi e farli firmare

a chi non sa le conseguenze di tale scemenza? Il padre Miguel non è nemico

degli indigeni; al contrario è voce profetica e fastidiosa contro il potere

abusivo e corrotto, l’ingiustizia istituzionalizzata, gli interessi nascosti,

la bugia, l’inganno, la strumentalizzazione, la paura e la prepotenza.

Per

tutto questo, raccomando con decisione a tutti i credenti, agli uomini e donne

di buona volontà, ai fratelli e sorelle indigeni, alle varie Comunità, che non

lascino solo il padre Miguel in questa lotta. A tutti loro dico: non abbiate

paura, so che vi minacciano, vi licenziano dal lavoro, vi etichettano e vi

impediscono di far uso dei voli «incivili», ma continuando a procedere nella

giusta direzione, alla fine la giustizia divina finirà per darvi qualcosa di

migliore, superando il maltrattamento, la miseria, l’esclusione a cui siete

ancora sottoposti.

mons.

Francisco González Heández,Vicario apostolico di Puerto Maldonado, Perú

Localizzazione: la provincia amazzonica di Purús si trova

nel dipartimento peruviano di Ucayali (Pucallpa) e confina a Nord con il

Brasile e a Sud con il dipartimento di Madre de Dios (Puerto Maldonado).

Capoluogo di provincia: Puerto Esperanza.

Popoli indigeni: Cashinahua, Culina, Sharanahua,

Chaninahua, Amahuaca, Mastanahua, Ashaninka, Yine, Piro; i Cashinahua

costituiscono l’etnia più numerosa, gli Amahuaca la meno (con soltanto una

ventina di membri).

Comunità indigene: 44, soltanto 8 con più di 100

componenti.

Economia: gli indigeni vivono di caccia, pesca e

agricoltura di sussistenza; l’unica attività economica rilevante è quella

legata al commercio del legname pregiato (cedro e caoba).

Attrattive: il «Parco nazionale dell’Alto Purús»,

istituito nel 2004, è il più esteso del Perú (www.pnaltopurus.pe).

Collegamenti attuali: voli aerei da Pucallpa, capoluogo

di Ucayali, a Puerto Esperanza (600 chilometri) attuati, due volte a settimana,

da North American Float Plane Service Sac per 140 soles a tratta (il salario

minimo peruviano è di 750 soles); i voli militari costano meno, ma non hanno

una frequenza prefissata.

Progetto: è in discussione un progetto di Legge (n.

1035/2011-Cr) per collegare con una strada di 270 km Puerto Esperanza con Iñapari

(vedi mappa); a causa dei territori amazzonici e indigeni che la strada

attraverserebbe, il progetto è fonte di un accesissimo dibattito.

Su posizioni opposte: sono favorevoli al progetto

alcuni politici (capeggiati da Carlos Tubino, congressista di Fuerza Popular,

il partito di Keiko Fujimori) e la Chiesa locale nelle persone di padre

Piovesan e di mons. Francisco González Heández, vicario di Puerto Maldonado;

tra i contrari ci sono: le organizzazioni indigene Feconapu, Fenamad, Aidesep;

le organizzazioni inteazionali Wwf, Global Witness, Survival Inteational e

Survival Italia.

Per comunicarecon gli autori*:

www.parroquiapurus.org

misionpurus@yahoo.es

(*) La rivista ha

dato spazio alle opinioni di padre Miguel Piovesan e mons. F. G. Heández,

dopo che gli stessi avevano letto e criticato un reportage di Paolo Moiola

(pubblicato in 3 puntate a giugno, luglio, agosto 2012) sul confinante

dipartimento di Madre de Dios. In esso si parlava anche di vie di comunicazione

(Carretera Interoceanica Sur) e della Fenamad, una delle organizzazioni

indigene contrarie al progetto di strada tra Puerto Esperanza e Inãpari.

Miguel Piovesan eFrancisco González Heández

L’isola dell’oceano indiano

L’isola dell’oceano indiano «Quattro anni dopo la fine del conflitto,

«Quattro anni dopo la fine del conflitto, Il 23 luglio 1983, con l’uccisione di 13

Il 23 luglio 1983, con l’uccisione di 13 Il governo di Colombo finora ha sempre negato

Il governo di Colombo finora ha sempre negato

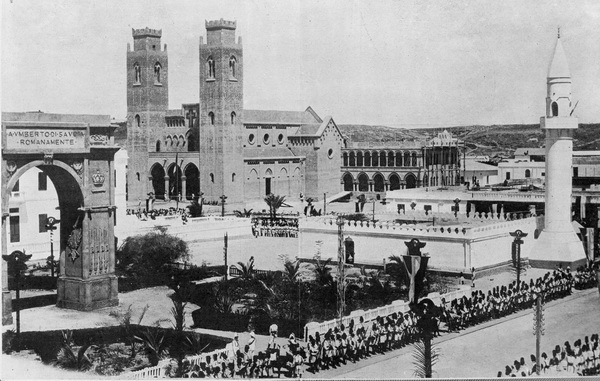

La Somalia di oggi tra business, Al Shabaab e tentativi di democrazia.

La Somalia di oggi tra business, Al Shabaab e tentativi di democrazia.

Dal 2012 la Somalia vive un complicato processo politico.

Dal 2012 la Somalia vive un complicato processo politico. Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico della

Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico della

Reportage dalla missione di Tartagal.

Reportage dalla missione di Tartagal.

Tra gli indios wichí

Tra gli indios wichí

Bertolinia. «Il Piauí è lo stato più cattolico della federazione brasiliana.

Bertolinia. «Il Piauí è lo stato più cattolico della federazione brasiliana.

Le politiche del Pt, al governo da 10 anni, hanno ridotto

Le politiche del Pt, al governo da 10 anni, hanno ridotto

Storie dall’ex Villaggio olimpico di Torino, occupato dai

Storie dall’ex Villaggio olimpico di Torino, occupato dai

Il diritto

Il diritto Mael fa parte dei 62 bambini beninesi operati

Mael fa parte dei 62 bambini beninesi operati