Missionari di «frontiera» Aperta la nuova missione Imc in provincia di Tete

e un tanzaniano. Tre continenti. Tre culture. Un solo approccio: stare con gli

ultimi, i più isolati e lontani. Condividendo

il più possibile. Nello spirito dell’Allamano. E nel ricordo dei primi

missionari della Consolata giunti a Tete nel lontano 1925. Prima «fotografia»

da Finguè.

Venti anni dopo gli accordi di pace di Roma, il Mozambico

sta vivendo ancora la ricostruzione post-bellica. Dopo la guerra civile, il paese si trovò in una precaria situazione economica,

con quasi tutte le infrastrutture distrutte. In passato si colpevolizzava la

guerra, ora sembra quasi tutto tranquillo e pacifico, nonostante ogni tanto ci

sia qualche atto di guerriglia. La bomba a orologeria è il divario sempre più

crescente tra la classe borghese dominante e la povera gente. I poveri lasciano

le campagne e si riversano in città alla ricerca di un lavoro che non trovano.

Chi soccombe in tutto questo sono sempre vecchi, bambini e ammalati.

Il

governo sembra schiavo delle multinazionali e delle donazioni dell’estero.

Fondi che non sono mai disinteressati, così si rischia una dipendenza cronica,

illudendosi di risolvere i problemi.

Per

farsi un’idea basta pensare che la paga minima legale mensile è di 3.000 meticais

(moneta locale) al mese (circa 77 euro).

Il

governo ha dichiarato «guerra alla povertà». L’intenzione è ottima, ma la realtà

è ben diversa, e sono numerose le persone che sopravvivono con un reddito di un

dollaro Usa al giorno.

A

livello sanitario esiste un’organizzazione ben strutturata e abbastanza

funzionale, specie nelle città. Non altrettanto nelle periferie e nei villaggi,

dove le difficoltà si moltiplicano e le

strutture sono paurosamente carenti. Le malattie più frequenti sono malaria e

Aids.

L’educazione, in generale, lascia molto a desiderare,

anche se le università si moltiplicano. Le iscrizioni alla scuola all’inizio

dell’anno sono moltissime, ma passando i mesi, il numero dei frequentanti si

riduce, cosicché molti non finiscono l’anno scolastico. Il risultato è che

molti ragazzi non terminano neppure la scuola di base. Il fenomeno coinvolge

soprattutto le bambine.

Il livello d’insegnamento resta molto basso: dopo anni

di scuola talvolta si stenta a leggere e scrivere. Nonostante le molte denunce

di questo problema sembra non esserci soluzione. Il miraggio è sempre la città,

ma purtroppo molti vi soccombono. In questa lotta per la sopravvivenza è

favorita la prostituzione e il formarsi di gruppi sbandati di giovani.

In generale, la Chiesa ha un fascino morale rilevante.

Non ha grandi strutture perché nel periodo marxista-leninista ha subito una

purificazione che le ha fatto bene. A quel tempo si è sviluppata una Chiesa

molto viva in cui veramente si «camminava assieme». Con il passare degli anni

forse la freschezza iniziale si è affievolita, ma è senza dubbio una Chiesa

piena di ministeri (servizi alla comunità da parte di laici), con un ruolo

importante nella storia del Mozambico.

La provincia di Tete conta circa due milioni

di abitanti sparsi in un’area di 100.715 Km quadrati (un terzo dell’Italia, ndr),

ed è suddivisa in 12 distretti. Il territorio è molto vario: vi si trova una

zona fertile, molto popolata, l’altipiano di Agonia, e una zona secca e arida,

lungo il rio Zambesi e il lago artificiale di Cahora Bassa. Centro propulsore

di tutta la provincia è la città di Tete.

Le popolazioni appartengono alla stessa etnia bantu, ma

sono differenti per lingua e tradizioni. Vi sono due strade asfaltate che

portano al confine con Malawi e Zambia. La gente vive di agricoltura

tradizionale e, quando può, di commercio informale, con bancarelle lungo la

strada. L’altipiano di Angonia ha un livello di vita superiore alle altre parti

della provincia.

A 170 Km da Tete si trova la diga idroelettrica di Cahora Bassa,

che potrebbe dare energia a quasi tutta l’Africa australe. L’elettricità arriva

quasi ovunque, dando una potenzialità grande di sviluppo.

A 20 Km da Tete, a Moatize, è stato trovato

un enorme giacimento di carbone. Altrettanto pare stia accadendo nei distretti

di Magoè, Zumbo e Changara. Per questo fatto tutta la provincia di Tete sta

vivendo un momento di esplosione economica e di «occupazione» da parte delle

grandi compagnie minerarie, soprattutto quella del carbone.

Le enormi potenzialità energetiche e minerarie della zona hanno

attirato qui le multinazionali. La gente locale è costretta a lasciare le terre

per cedere posto alle miniere. Viene in qualche modo indennizzata, ma perde il

suo habitat naturale che gli garantiva una vita dignitosa. Ci si trova così

immersi in un flusso caotico di gente che si sta spostando, con i prezzi che

crescono vertiginosamente. A questo si deve aggiungere l’invasione di tecnici e

di personale delle grandi compagnie minerarie, come la Vale e la Rio Tinto, che

arrivano dall’estero con l’unico scopo del profitto e completamente estranei al

mondo africano. Nei loro insediamenti vivono isolati e allergici a tutto ciò

che capita attorno, chiusi e aggrappati alla propria sicurezza culturale.

Dalla città di Tete parte una strada che va alla frontiera con lo

Zambia. Percorsi 163 Km, si apre a sinistra una strada sterrata che si snoda in

mezzo alla foresta fino al rio Capoce, da dove inizia il distretto di Marávia.

Di qui la strada incomincia a salire con un continuo saliscendi fino ad

arrivare, dopo 115 Km, alla cittadina di Finguè (scritto anche Fingoè o Fingwè).

Situata in un anfiteatro molto bello e con alte colline che le

fanno da corona, Finguè si presenta con un susseguirsi di capanne e casette e

offre un clima fresco e salubre, molto diverso dalla calura della città di

Tete. Lungo la strada incontriamo il mercato, ciò che vi si trova viene in gran

parte dallo Zambia e Zimbabwe, molto vicini. Finguè è la sede amministrativa

del distretto di Marávia (99.000 abitanti, dati 2007) e ha una popolazione di

circa 20.000 persone.

In Finguè è in costruzione un grande ospedale e in attività una

scuola secondaria che nei prossimi anni porterà gli alunni fino all’università.

Queste strutture servono tutto il distretto. Le ragazze e i ragazzi che vengono

dai villaggi vivono in continua precarietà. Sono sempre alla ricerca di un

alloggio o di una casa di parenti o amici, a fine settimana ritornano alle

proprie case per rifoirsi di cibo.

I missionari della Consolata sono arrivati

nel distretto e nella cittadina di Finguè il 16 febbraio 2013. Siamo venuti qui

per rispondere all’invito del nuovo vescovo di Tete, mons. Inácio Saure, anche

lui missionario della Consolata, che si è trovato con un territorio immenso

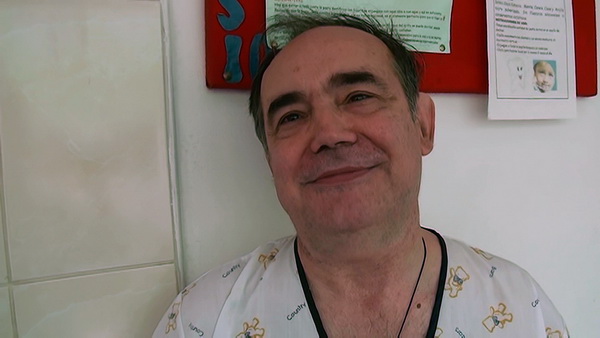

senza personale. Siamo arrivati in tre: i padri Hyacinth Mwallongo tanzaniano,

Eduardo Reyes colombiano e il sottoscritto Franco Gioda.

C’è anche un collegamento in spirito ai primi missionari della

Consolata, che nel lontano 1925, arrivarono nel distretto di Zumbo, confinante

proprio con quello di Marávia.

In questa grande area abbiamo trovato una realtà molto complessa.

Ci sono tre centri, Finguè, Unkanha e Malowera, attorno cui convergono molte

comunità e popolazioni con caratteristiche proprie, quindi con

l’esigenza di una pastorale diversificata.

A Finguè si trovano molti nuovi villaggi, ma le comunità

cattoliche sono poche, è il regno delle diverse chiese pentecostali. Unkanha,

sede di un’antica missione spagnola, è una zona molto abitata con varie comunità

cattoliche, ma lasciate a se stesse da decenni. A Malowera troviamo molte

comunità che in passato erano fuggite nello Zambia, e ora sono ritornate in

Mozambico, ma vivono molto isolate.

La cittadina di Finguè, e la sua zona, sono state toccate

dall’annuncio del Vangelo negli anni ’50 con i missionari spagnoli di Burgos

che iniziarono una missione a Unkanha, a circa 80 km. A quel tempo Fingoè era

un’area poco popolata, ma già un luogo strategico per il controllo della zona.

C’era un quartiere militare e dei commercianti che di qui partivano per le zone

dell’interno molto popolose. Dicono che allora l’ambiente non fosse molto

accogliente e abbastanza corrotto. I missionari intensificarono la loro attività

altrove. A Finguè fecero una cappella salone, ancora esistente, che serviva da

punto di appoggio per le attività missionarie, ma l’evangelizzazione rimase

molto superficiale e limitata a due o tre comunità.

I missionari furono costretti, a causa della

guerra d’indipendenza, a lasciare Unkanha nel 1971 e da allora non ci fu più

una presenza in tutto il distretto di Marávia. Ci si limitava a tenere contatti

sporadici con qualche messa, poi tutte le attività erano lasciate agli

animatori. In questi quattro decenni sono passate due guerre e un governo che

soffocava ogni dimensione spirituale. Ciò nonostante, la fede è continuata, le

comunità sono aumentate. Oggi ne stiamo trovando alcune aggrappate alla

preghiera, alla parola di Dio, alla carità. La presenza dello Spirito è

palpabile.

In questi anni nell’area di Finguè stanno sorgendo numerosi

villaggi, specie ai lati della strada. Ne contiamo una trentina, nei quali sono

presenti una quindicina di comunità cattoliche. Nella cittadina i cattolici non

sono molti. Possiamo dire che sia il regno delle religioni più disparate che si

rifanno in qualche modo alla Bibbia. I gruppi pentecostali pullulano. La

presenza dei Testimoni di Geova è la più numerosa e meglio organizzata, si fa

sentire con la sua tipica aggressività e con una struttura molto efficiente.

Ogni villaggio importante ha la «Sala del Regno», centro della loro attività.

Il marasma di fedi in questa zona, è dovuto senza dubbio

all’abbandono in cui furono lasciate le comunità e all’invasione di gruppi

religiosi provenienti dai paesi vicini: Malawi, Zambia e Zimbabwe.

La strada che passa a Finguè continua

inerpicandosi su una salita ripidissima, impossibile per i camion, per

diventare una spericolata discesa. Si prosegue poi in una valle per

un’ottantina di chilometri, per arrivare così a Unkanha. Questa era la sede

della missione degli spagnoli. Vi si trovava l’abitazione dei missionari e

delle missionarie, la chiesa, gli inteati (per 150 ragazzi e ragazze), un

posto sanitario e una mateità. Era il centro propulsore di tutto, anche se

l’amministrazione civile era in Finguè.

Ad Unkanha tutto è andato distrutto: restano

solo ruderi. Le popolazioni si sono stanziate a distanza di alcuni chilometri,

ritornano in questo luogo solo per qualche riunione che loro stessi organizzano

per sostenersi nella fede. Si adattano, servendosi di quanto è rimasto

dell’antica missione.

Accanto alla vecchia missione abbandonata, troviamo 34 comunità

molto vive: qui i cattolici sono numerosi e vivono in profonda comunione tra di

loro. Nel tempo della guerra civile molti fuggirono nello Zimbabwe, e al

ritorno hanno vivacizzato le comunità rimaste. Molte di esse ancora vivono

isolate per parecchi mesi all’anno, perché durante la stagione delle piogge è

impossibile ogni comunicazione.

Stiamo facendo una mappa della zona, ma non siamo ancora riusciti

a raggiungere tutte le comunità e speriamo di farlo prima di dicembre. Delle

comunità visitate, alcuni non vedevano da anni un missionario, o mai avevano

partecipato a una messa.

Prima di arrivare alla missione di Unkanha, lungo la strada si

apre un cammino che ci porta, dopo 75 km, alla frontiera con lo Zambia. Una

strada pessima, impossibile durante il periodo delle piogge. Qui c’è un centro

molto importante: la cittadina di Malowera. Attoo a essa si aprono a raggiera

alcune strade che ci portano a diverse comunità cristiane vissute, fin dalla

loro nascita, aggrappandosi alla diocesi di Chipata (Zambia). Qui si vive sotto

l’influsso del paese vicino, compresa la lingua (inglese) e il denaro (kwacha).

L’idea iniziale dei missionari della Consolata che hanno scelto di

venire nella diocesi di Tete, era quella di andare nel distretto di Zumbo, e

raccogliere in qualche modo l’eredità dei primi confratelli e consorelle giunti

in questa zona, precisamente a Miruru, una località vicina al fiume Zambesi a

una settantina di chilometri da Zumbo. Si fermarono per due anni poi, per

motivi politici e religiosi, furono costretti a lasciare quel luogo per andare

nel Niassa e a Porto Amelia (attuale Pemba). Finguè si trova a metà strada, per

noi è quasi un trampolino di lancio per quella zona, dove ci sono ancora una

ventina di comunità cristiane che sopravvivono, nonostante quaranta e più anni

d’abbandono. Sentiamo un dovere morale di essere presenti a Zumbo e Miruru. Lo

faremo nei prossimi mesi nel nome della Consolata.

A Finguè le uniche strutture sono

tre capanne di fango con tetto in paglia. C’è anche una piccola chiesa

costruita dai padri spagnoli di Burgos tanti anni fa per la minuscola comunità

cristiana che stava nascendo. Adesso ce ne serviamo per la preghiera, per

momenti di formazione e come punto d’incontro della comunità.

Si vuole fare il cammino con la gente in uno

stile comunitario e partecipativo e con strutture ridotte all’essenziale. In

questo momento la gente sta facendo i mattoni per offrire una mini struttura

per i missionari. Questo stile di presenza esige pazienza, ma garantisce una

partecipazione costante e attiva della comunità alla vita della missione.

Vorremmo andare avanti così rispettando i tempi e i metodi perché la gente

possa sentire sua la missione che iniziamo.

La nostra azione si basa su due linee orientative: presenza e

formazione. Come presenza intendiamo visitare sistematicamente tutte le comunità.

Come formazione, invece, intendiamo: fare incontri, riunioni «sonkhano»

e un cammino formativo per gli animatori e catechisti delle comunità e avere

per loro un’attenzione particolare. Ci interessano tre settori: formazione

umana, biblica/catechetica e liturgica.

Si parte dunque da una sola missione, Finguè, ma con tre aree

molto distanti l’una dall’altra, con caratteristiche e cammini di fede diversi,

con idiomi differenti. La stessa lingua portoghese non è molto conosciuta,

mentre in molte zone di frontiera si parla inglese. La moneta è differente, si

compra difatti con la kwacha zambiana. Tenendo presente questa

situazione e volendo conoscere bene gli animatori, si crede opportuno che,

perlomeno per questi primi anni, la formazione sia fatta separatamente nelle

tre aree: Finguè, Unkanha e Malowera. Ci si limiterà a un incontro assembleare una

volta all’anno per tutta la parrocchia. Per attuare questo abbiamo bisogno il

più presto possibile di alcune strutture essenziali nei tre centri di cui è

composta questa missione.

Una missione senza grosse infrastrutture. Con materiali e

tecnologia locali. Affinché non si crei distacco con la gente. E i parrocchiani

la sentano «loro». Ecco come inizia la missione di Finguè.

Se il nostro programma è riassumibile in due parole «presenza

e formazione», la metodologia per attuarlo è riducibile a una parola sola: «partecipazione»

cioè condivisione e corresponsabilità sempre e in tutto. Questo esige pazienza

e nello stesso tempo strutture semplici, a volte anche provvisorie. Vorremmo

che non si vedesse la nostra presenza come l’intervento di persone che fanno

tutto perché hanno denaro, ma fratelli di fede che camminano con semplicità con

loro. Quanto si sta facendo deve essere sentito come «cosa propria» dalla

comunità locale, non donazione che viene da fuori. Tutto ciò sarà forse utopia,

ma… lasciateci sognare!

Per l’andamento dei corsi di formazione: ogni comunità

provvederà il cibo per le persone che invierà. Per l’arredamento (coperte e

stuoie): ogni centro provvederà la quantità di cui si ha bisogno con il nostro

appoggio.

La mano d’opera in buona parte sarà soddisfatta dall’apporto

locale. La gente parteciperà alle costruzioni in tutto quello che potrà. I

nostri interventi riguarderanno solo quello che, di fatto, concretamente la

gente non è in grado di fare.

A Finguè vorremmo per questo primo periodo mantenere la

struttura attuale. In questo momento la gente è impegnata a preparare il

materiale per la casa in mattoni dei missionari. La partecipazione dei

parrocchiani continuerà a tutti i livelli, ma a un ritmo che rispetti le

esigenze delle famiglie e della comunità stessa. Il volere subito una casa

efficiente per i missionari ci sembra inopportuno. Così non ci pare il momento

di prospettare strutture grandi e definitive per la formazione degli animatori,

ci pare che il rispettare la semplicità e l’accoglienza della tradizione locale

sia la cosa migliore.

Vorremmo dunque costruire due case di tipo tradizionale per

gli animatori e animatrici a Finguè e Malowera.

Si vogliono poi realizzare tre «alpendre» nei tre centri. Si

tratta di una grande capanna circolare senza pareti con dei pali o colonne che

sorreggono il tetto. Nella circonferenza intea si possono fare anche due o

tre gradini per sedersi, è una specie di piccolo anfiteatro che può contenere

fino a 80 e più persone. Sostituisce molto bene un saloncino con il vantaggio

della frescura.

A Unkanha si possono riabilitare gli edifici della vecchia

missione per avere un complesso di costruzioni degne e confortevoli. Questo

servirà sia per gli incontri di formazione degli animatori, sia per dare

un’abitazione funzionale e tranquilla ai missionari che sistematicamente per

prolungati periodi vengono ad abitarci. In questa zona difatti si trova la

maggior parte delle comunità della missione di Finguè.

A Malowera fino all’anno scorso, oltre a un salone

polivalente che serve ancora adesso da chiesa, non c’era niente altro.

Le attuali strutture dove abitano i missionari sono molto

precarie, sembrerebbe logico intervenire innanzitutto in questo settore, ma la

scelta di stare con la gente e camminare con essa, comporta anche questo. Si

accetta tutto serenamente e con gioia. Si tenga presente del resto che questo

progetto contempla per i missionari la sistemazione a Unkanha di una casa

abbandonata.

Crediamo inoltre che si rimanga perplessi nel pensare di

intervenire in alcuni casi con materiale locale e quindi in qualche modo

provvisorio. Si vorrebbero costruzioni stabili e definitive. Siamo del parere

che, in questo momento e in questo luogo ciò sia sconveniente, sia perché la

missione inizia solo adesso sia perché ci si trova in comunità che hanno atteso

anni e anni l’arrivo dei missionari. Perdere altro tempo in attesa di strutture

efficienti ci pare un venir meno al nostro dovere e un deludere l’attesa della

gente.

Il progetto presentato sembra alquanto dispersivo perché gli

interventi che proponiamo si dirigono in tre centri distanti tra loro,

riguardano però un settore di capitale importanza per la realtà di queste

popolazioni, soprattutto per i cristiani per decenni abbandonati a se stessi.

Senza la formazione degli animatori il nostro lavoro non può riprendere e

andare avanti. Da troppi anni sono vissuti aggrappati solo alla fede e alla

loro buona volontà, senza momenti formativi e senza l’aiuto di sussidi per la

catechesi.

Franco Gioda

Anni Sessanta.

Anni Sessanta.

.jpg) Fatuma è

Fatuma è.jpg)

.jpg)

«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a

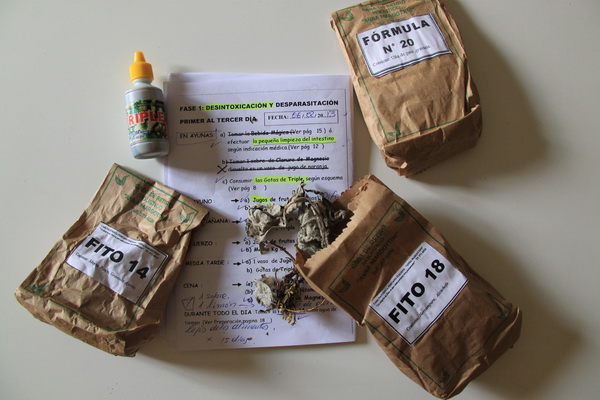

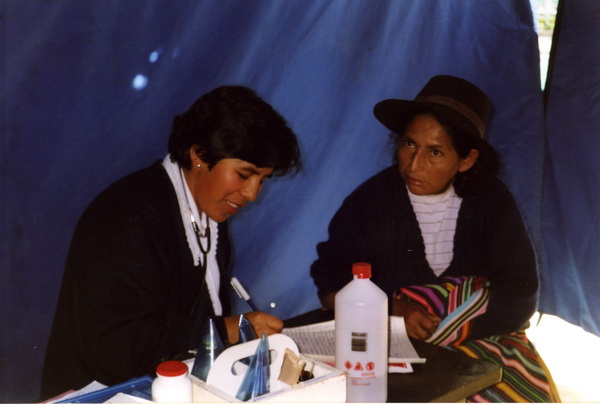

«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a Il diritto alla salute in Perù / 1:

Il diritto alla salute in Perù / 1:

Il racconto di

Il racconto di

Il passaggio

Il passaggio

Padre Benedetto Bellesi: l’uomo,

Padre Benedetto Bellesi: l’uomo, Maestro di «cucina redazionale»

Maestro di «cucina redazionale»

Ho conosciuto padre

Ho conosciuto padre

Padre Paolo Dall’Oglio

Padre Paolo Dall’Oglio Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, classe 1954, è stato

Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, classe 1954, è stato

I libri di padre Dall’Oglio

I libri di padre Dall’Oglio

.JPG) Questione indigena / Incontro con fratel Carlo Zacquini

Questione indigena / Incontro con fratel Carlo Zacquini.JPG)

.JPG)

La cronologia

La cronologia

.JPG) Gli Yanomami

Gli Yanomami La

La

I «nuovi» ribelli

I «nuovi» ribelli