Perù. Kumbarikira e la voce dei Kukama

Storie e volti di

Storie e volti di

radio / 3

Nata nel 1992, Radio

Ucamara è un’emittente di Nauta, nell’Amazzonia peruviana. Guidata da Leonardo

Tello Imaina, la radio è la voce dei Kukama. Un popolo indigeno che non vuole arrendersi

al disinteresse del governo e alle violenze delle imprese petrolifere.

Nauta (Loreto). Per via fluviale o per via aerea: Iquitos si raggiunge soltanto

così. Non ci sono strade che collegano la capitale dell’Amazzonia peruviana con

il resto del paese. La sola eccezione è una carretera locale che la collega a Nord con San Antonio del Estrecho (poco

più di un villaggio) e, soprattutto, a Sud con Nauta. Rispetto alla caotica e

rumorosissima Iquitos, questa cittadina pare un’oasi di tranquillità e

silenzio. È conosciuta per essere sorta nei pressi del luogo in cui il Marañón

e l’Ucayali si riuniscono formando il Rio delle Amazzoni, nonché per costituire

la porta d’ingresso della Riserva nazionale Pacaya-Samiria.

Il motokar ci

lascia davanti al cancello in ferro battuto di Radio Ucamara. È in corso una

riunione della redazione. Dopo un rapido saluto, ci diamo appuntamento per metà

pomeriggio. Il piccolo porto di Nauta dista pochi metri dalla sede

dell’emittente. Occuperemo le ore disponibili per andare con una barca a motore

alla confluenza dei tre grandi fiumi amazzonici.

La radio nasce il 2 febbraio del 1992, in epoca di guerra civile,

su iniziativa dell’Instituto de Promoción

Social Amazónica, fondazione del Vicariato apostolico

di Iquitos. In quanto sorella minore de «La Voz de la Selva», emittente con

sede a Iquitos, assume il nome di «La Voz de la Selva – Nauta». Nel 2006 cambia

il proprio nome nell’attuale «Radio Ucamara», crasi derivante dai nomi dei

fiumi Ucayali e Marañón.

Intanto, alcuni anni prima – è il 2003 – assume la direzione

dell’emittente Miguel Ángel Cadenas, un missionario agostiniano spagnolo. Il

padre rivoluziona il progetto radiofonico mettendo al centro tematiche prima

marginali (i conflitti socioambientali, l’antropologia, la ricerca storica) e

aprendo la radio a collaboratori di etnia kukama. Uno di questi è Leonardo

Tello Imaina, ex insegnante di scienze sociali, che nel 2010 diventa il nuovo

direttore.

«Sono kukama da parte di mio padre, sono achuar da parte di mia

«Sono kukama da parte di mio padre, sono achuar da parte di mia

madre e ho anche un po’ di sangue quechua». Leonardo, viso glabro e sorriso

triste, descrive con orgoglio le sue radici indigene. «Appena iniziai a

frequentare la radio, me ne appassionai, perché capii che essa poteva essere

uno spazio per fare qualcosa di utile per gli altri e soprattutto per il mio

popolo». Un popolo quello kukama con una lunga storia di sofferenze e

ingiustizie. A iniziare dal genocidio durante l’epoca del caucciù (1885-1915)

per arrivare all’oggi con la devastante invasione delle terre indigene da parte

delle multinazionali. Da tempo Radio Ucamara ha iniziato a lavorare sul

recupero della memoria individuale e collettiva del popolo kukama. E

dell’idioma. «Io non parlo la mia propria lingua – spiega Leonardo -. A scuola

non potevamo utilizzarla. Così oggi le uniche a parlare kukama sono le persone

con più di 75 anni. Se non facciamo subito qualcosa, nel giro di 10 anni di

questa lingua non ci sarà più traccia».

Per questo Radio Ucamara si è attivata. «Oggi, alla radio, abbiamo

due programmi in lingua kukama, che però ci hanno attirato insulti e accuse di

spingere per un ritorno al passato». Per poco più di un anno – da agosto 2012 a

ottobre 2013 – nei locali della radio ha funzionato anche una scuola di lingua

kukama (escuela Ikuari). Con due modalità d’insegnamento: raccontando storie o cantando.

E proprio questa seconda modalità ha avuto un successo inaspettato,

raggiungendo un pubblico ben oltre la regione amazzonica.

Con l’aiuto di Create You

Voice, una Ong tedesca, la radio ha prodotto un videoclip con

una canzone in lingua spagnola e kukama, ritmi musicali rap e una metafora ben

riuscita: i piccoli protagonisti vanno in scena con la bocca tappata da un

nastro adesivo su cui la parola kukama appare cancellata. Kumbarikira – questo il suo titolo – è stato un

successo su internet grazie a YouTube. Eppure, l’inizio era stato ben poco

promettente. «Per fare il videoclip – racconta Leonardo -, necessitavamo di

almeno 60 bambini. Non se ne presentò nessuno perché avevamo detto di voler

fare un video in kukama. Così, per realizzare l’idea, abbiamo dovuto chiedere

aiuto alle persone a noi più vicine». Tanto per capire, la prima ragazza che

appare nel video è Danna Gaviota, 14 anni, la più grande dei tre figli di

Leonardo.

Sulla pelle degli altri

Sulla pelle degli altri

Con l’inizio dello sfruttamento petrolifero dell’Amazzonia e lo

sbarco delle multinazionali si sono diffuse violenza e corruzione. E un

inquinamento che dura ormai da oltre 40 anni.

Spiega Leonardo: «Sono eventi distruttivi per le comunità indigene

che abitano lungo i fiumi e che vivono di pesca. La vita dei Kukama è

strettamente legata a quella dei corsi d’acqua. Gli sciamani curano con gli

spiriti del fiume ma oggi stanno sparendo. Senza sciamani, senza pescatori,

senza cacciatori, si annulla un popolo e la sua resistenza».

«La Pluspetrol non soltanto contamina, ma distrugge l’ambiente

culturale e le modalità di vita delle comunità. Con essa arriva il consumismo e

la prostituzione. Si cercano bambine nelle comunità per sfruttarle

sessualmente. Penso a quanto accade a Villa Trompeteros sul Rio Corrientes, un

fiume devastato dalla contaminazione. I favorevoli alla Pluspetrol sostengono

che essa porterebbe lavoro, ma in realtà si tratta di gente che viene da fuori

perché normalmente l’impresa ha bisogno di manodopera qualificata. Come kukama

mi piacerebbe che la compagnia petrolifera se ne andasse. Come direttore della

radio debbo ascoltare anche opinioni opposte».

Da alcuni anni Iquitos e tutta questa parte dell’Amazzonia

peruviana stanno vivendo un’esplosione turistica. Può essere questa una strada

per arrivare a uno sviluppo sostenibile e corretto? «Le imprese turistiche

operano in modo irresponsabile. A loro non interessa la tematica culturale o

come viva la gente di qui. Anzi, per esse meno gente c’è, meglio è. La

popolazione locale è esclusa o aggredita. Un esempio: le compagnie turistiche

arrivano sui nostri fiumi con imbarcazioni che travolgono le piccole canoe dei

locali. Un turismo culturale e responsabile dovrebbe partire dal rispetto dei

popoli originari e delle loro forme di vita. Avremmo cose meravigliose da

mostrare, ma il turismo attuale – oltre a essere distruttivo – ha una visione

molto limitata dell’Amazzonia». E tutto ciò avviene con la responsabilità di

uno stato miope o corrotto.

«Nella riserva Pacaya-Samiria i Kukama non possono entrare a

pescare perché è riservata al turismo. Nel contempo però essa è aperta allo

sfruttamento indiscriminato della Pluspetrol». Leonardo porta anche l’esempio

del porto di Nauta. «Le autorità lo hanno venduto – senza consultare la

popolazione locale – alle imprese petrolifere, alle imbarcazioni turistiche,

alle stazioni di carburanti. Pochi anni fa il porto era pieno di canoe di

pescatori, cacciatori, agricoltori. Adesso queste persone sono state cacciate

e, per sopravvivere, hanno dovuto dedicarsi ad altre attività, spesso a danno

dell’ecosistema». Leonardo Tello non fa sconti al governo di Lima. «Il sistema

educativo è pessimo qui a Nauta. Figuratevi com’è nelle comunità più isolate.

Quanto al sistema sanitario la sua filosofia rientra nella generale mancanza di

rispetto verso la cultura originaria. Ad esempio, nei centri di salute non

vengono prese in considerazione le piante medicinali. Per non parlare di alcuni

programmi sociali (come Juntos e QaliWarma, ndr) attraverso i quali il governo ha introdotto il consumo di cibi

in latta facendo sorgere il problema del cambio alimentare».

A

Radio Ucamara lavorano quattro persone più un numero variabile di volontari. «Abbiamo

un notiziario fatto interamente da donne, perché la visione femminile è

distinta», spiega il direttore. Oggi l’emittente raggiunge 45.000 persone,

un’audience importante.

Dopo

aver conversato a lungo ed esserci un po’ conosciuti, Leonardo ci confida che

ha scelto di dedicare anima e corpo a Radio Ucamara spinto anche da motivazioni

molto personali. «Mio padre Antonio – racconta – oggi ha 97 anni. In quanto

Kukama, all’epoca del caucciù egli fu uno schiavo. Mia madre morì di cancro alla

pelle nel febbraio del 2013, come molte altre donne della zona. Mio fratello,

di due anni più vecchio di me, nel 2003 fu schiacciato da una imbarcazione

della Pluspetrol, quando rientrava dalla pesca. Non abbiamo mai ritrovato il

suo corpo».

Mentre

parla, la voce di Leonardo s’incrina e i suoi occhi si velano. Il peso del

passato e quello del presente sono ricaduti anche sulla sua famiglia. Il

direttore ha una ragione in più per rafforzare e diffondere il lavoro di Radio

Ucamara, la voce del popolo kukama.

(fine terza

puntata – continua)

• http://createyourvoice.org

È il sito della Ong di Eichenau – un

piccolo comune della Baviera tedesca -, che ha prodotto il videoclip della

canzone «Kumbarikira», visibile su YouTube, e un documentario su Radio Ucamara.

Loreto (Amazzonia

peruviana) / L’inquinamento dei territori kukama

Dove il petrolio

conta più della vita

Lo sversamento di

Lo sversamento di

residui petroliferi nelle acque dei fiumi – Marañón, Corrientes, Pastaza e

Tigre – e nella foresta sta producendo conseguenze fatali per le popolazioni

locali, in maggioranza di etnia kukama. I responsabili sono conosciuti

(Pluspetrol), ma le autorità peruviane si sono mosse con gravissimo e colpevole

ritardo (maggio 2014). Da anni le vittime – aiutate da due infaticabili e

agguerriti missionari spagnoli – protestano contro inquinamento e violenze. Ma

il business petrolifero ha sempre avuto la meglio.

Iquitos. «Appartengo al gruppo indigeno kukama. Un giorno il mio

papà uscì a pescare. Al suo ritorno aveva soltanto due pesci. Io e i miei

fratelli gli domandammo cosa fosse accaduto, dato che di solito ne portava in

abbondanza. Ricordo qualcosa sulle perdite di petrolio che stanno sporcando il

fiume. Per questa ragione i pesci sono malati e noi non possiamo mangiarli.

Allo stesso tempo non possiamo fare il bagno nel fiume perché altrimenti ci

ammaliamo. Le scrivo [presidente] perché lei faccia qualcosa, perché siamo

bambini che vogliamo vivere».

Sono parole di

Alexander Ricopa Fasabi, un bambino di 9 anni del villaggio kukama di Santa

Clara. La sua lettera, assieme a quelle di decine di altri compagni, è stata

inviata al presidente peruviano. Con le loro parole e i loro disegni i bambini

hanno chiesto aiuto a Ollanta Humala e a sua moglie Nadine Heredia.

dei minori è stato un nuovo, disperato tentativo dei Kukama per riuscire a

farsi ascoltare dalle autorità politiche. L’iniziativa è stata pensata da

Miguel Ángel Cadenas e Manolo Berjón, due infaticabili padri spagnoli

agostiniani che vivono tra i Kukama a Santa Rita de Castilla e che da molti

anni si battono anima e corpo per i diritti violati di quel popolo1. Lo hanno

fatto e continuano a farlo partendo dalla condivisione della loro quotidianità,

ma anche dallo studio e dalla comprensione della cosmogonia kukama. Per questo

la loro azione si è sempre svolta in stretta collaborazione con

l’organizzazione indigena Acodecospat2 (che, assieme ad altre tre, forma

la Puinamudt3).

La situazione è ormai insostenibile:

l’inquinamento nel Nord dell’Amazzonia peruviana ha compromesso la vita

materiale (ma anche spirituale) delle comunità indigene. Nel corso del 2013,

uno dopo l’altro sono stati dichiarati in emergenza ambientale i bacini dei

fiumi Pastaza, Corrientes e Tigre. Finalmente, lo scorso maggio il governo

peruviano ha decretato lo stato d’emergenza ambientale e sanitaria anche nella

zona del basso Marañón. Tutte decisioni prese con vergognoso ritardo rispetto

ai fatti, all’entità dei danni e alle denunce.

Lo

sfruttamento petrolifero di questa parte dell’Amazzonia peruviana è iniziato

nel lontano 1971. Un oleodotto di oltre 16 chilometri attraversa la foresta e i

territori indigeni trasferendo ogni giorno migliaia di barili di petrolio.

Essendo questa una struttura risalente agli anni?Settanta, essa mostra il segno

degli anni: le condutture sono molto deteriorate e gli allacciamenti precari.

Se un tempo le perdite di petrolio (derrames) avvenivano nei pressi dei pozzi di perforazione, oggi esse sono sempre

più frequenti e consistenti lungo l’oleodotto. Soltanto negli ultimi cinque

anni ne sono state documentate oltre 1004.

Accanto a

queste fuoriuscite di greggio ci sono gli sversamenti nei fiumi – erano la

regola almeno fino al 2009 – delle cosiddette «acque di produzione»5. Si tratta di

acque molto calde (80-90 gradi), salate e contaminate con olio, metalli pesanti

(mercurio, cadmio, bario, piombo, arsenico, ecc.) ed elementi radioattivi. Le

conseguenze delle perdite e degli sversamenti sono devastanti per la flora, la

fauna e le popolazioni. Esposte a un inquinamento quotidiano, le persone si

ammalano delle malattie più varie, alcune gravi o mortali come tumori,

insufficienza renale, danni al sistema nervoso.

Il responsabile di tutto questo è

conosciuto: si chiama Pluspetrol Norte, impresa appartenente al gruppo

petrolifero argentino Pluspetrol. Essa opera nei lotti «1AB» (sfruttato da

Occidental Petroleum fino all’anno 2000) e «8» (appartenente a Petroperú fino

al 1996 e a sua volta diviso in 5 lotti separati più piccoli). I lotti occupano

i bacini dei fiumi Corrientes, Tigre, Pastaza e Marañón e parte della riserva

nazionale Pacaya-Samiria (lotto «8X»). Oggi le acque di questi fiumi sono

altamente contaminate così come vasti territori della riserva. Alcuni siti sono

addirittura spariti come la laguna Shanshococha, che stava nei pressi del lotto

1AB.

L’impresa si

difende affermando che le perdite dell’oleodotto sono causate da atti di

sabotaggio e vandalismo perpetrati da persone appartenenti alle comunità

indigene, negando le condizioni disastrose in cui versano le condutture. Quanto

alle «acque di produzione», da alcuni anni – precisa l’azienda petrolifera –

esse sono reiniettate nel sottosuolo. Va però ricordato che, per oltre un

decennio, la Pluspetrol ha versato nei 4 fiumi amazzonici (tutti affluenti del

Rio delle Amazzoni) fino a 1,1 milioni di barili di acqua di produzione al

giorno. Infine, la compagnia petrolifera accusa i suoi predecessori –

Occidental Petroleum e Petroperú6 – dei danni ai siti ambientali.

Che in parte è vero, ma – affermano le associazioni indigene – subentrando

nelle concessioni la Pluspetrol si è assunta anche la responsabilità di

riparare ai danni pregressi.

Il timore più diffuso è che

l’inquinamento sia troppo grave e che, per riportare un minimo di equilibrio

nell’ecosistema, siano necessari decenni se non generazioni. Intanto le comunità

kukama vivono nella violenza. Che è estea (scontri con lo stato e le

imprese), ma anche – osservano padre Miguel Ángel e padre Manolo – intea

(ubriacature, violenze domestiche, suicidi,…).

«Lavorando in

armonia con l’ambiente e la comunità» (Trabajando en armonía con el medio ambiente y la

comunidad), dice la

propaganda distribuita dalla Pluspetrol. Una presa in giro che farebbe

arrossire chiunque, ma non la compagnia petrolifera argentina e le autorità

politiche che l’hanno protetta fino a ieri.

Note

1 – Per un

ritratto di Miguel Ángel Cadenas e Manolo Berjón si veda MC del novembre 2011,

pp 43-48. In quell’intervista i due missionari denunciavano con forza

l’inquinamento e le violenze perpetrate ai danni della popolazione kukama.

2 –

Acodecospat: «Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de

Tipishca».

3 – Della

federazione indigena Puinamudt fanno parte Acodecospat, Feconaco, Feconat e

Fediquep.

4 – Questo

e i successivi dati sono desunti da un rapporto dell’associazione Alianza

Arkana.

5 –

Durante le attività di trivellamento ed estrazione del petrolio, si ha come

effetto collaterale una grande produzione di acqua contaminata detta «acqua di

produzione».

6 – La

Occidental Petroleum, conosciuta anche come Oxy, è una compagnia statunitense.

La Petroperú è l’impresa petrolifera di proprietà della stato peruviano.

• http://acodecospat.blogspot.it

È il sito di Acodecospat.

• www.pacaya-samiria.org È

il sito della Riserva nazionale Pacaya-Samiria.

Tags:

radio, radio comunitarie, Amazzonia peruviana, multinazionali, popoli

indigeni, turismo, inquinamento, lingue indigene, Perù, petrolio, indigeni, Kukama

Paolo Moiola

Diario di viaggio e

Diario di viaggio e.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

-SANDINO.JPG)

.JPG)

.JPG)

Su

Su

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

Tra Russia ed Europa

Tra Russia ed Europa

I

I

È sulla

È sulla

Le energie

Le energie

Se i governi africani stanno guardando con grande

Se i governi africani stanno guardando con grande

La questione uigura.

La questione uigura.

È un

È un

Nelson Mandela: lotta armata e riconciliazione.

Nelson Mandela: lotta armata e riconciliazione.  Nelson Mandela è

Nelson Mandela è

.JPG)

.JPG)

rit.jpg)

A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

William Jefferson Clinton diventa

William Jefferson Clinton diventa Scambio tra volontari ospedalieri europei.

Scambio tra volontari ospedalieri europei.

In povertà e in ricchezza / 1

In povertà e in ricchezza / 1

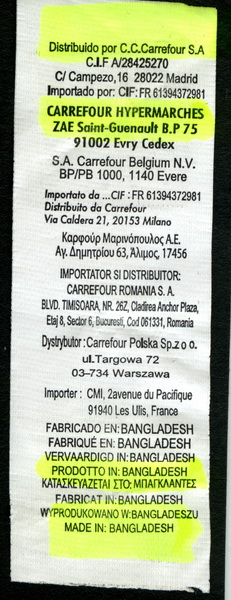

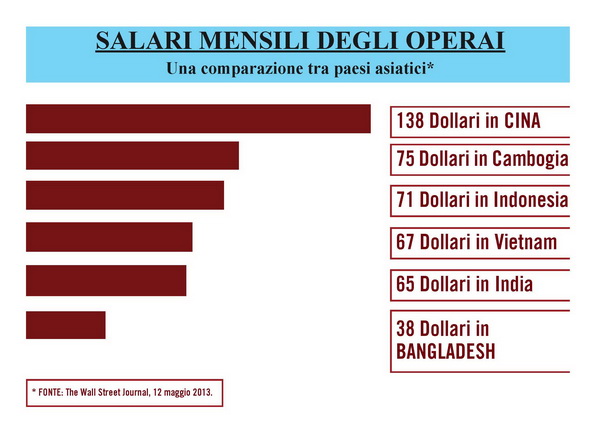

La tragedia del Rana Plaza non è un’eccezione. Al contrario: è la

La tragedia del Rana Plaza non è un’eccezione. Al contrario: è la

Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica

Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica