Reportage da un fronte sconosciuto.

Reportage da un fronte sconosciuto.

In una striscia di terra sul confine con lo Yunnan cinese si

fronteggiano gli indipendentisti kachin e l’esercito birmano. Una sporca guerra

di logoramento che produce morti e profughi. Oltre a corpi mutilati dalle mine

o distrutti dall’eroina. Quello tra Kachin e governo birmano è uno dei tanti

conflitti dimenticati che si combattono nelle retrovie del mondo.

Tutte le foto di questo reportage sono di Nicola Longobardi

Maijayang. La globalizzazione è

un ripetitore di China Mobile appena oltre il fiume, a poche decine di

metri di distanza. Di là strade asfaltate e dighe, una macchina che sfila

tranquillamente lungo le rive del Ta Paing; di qua la pista irregolare e fangosa

attraverso le montagne, avamposti del Kachin Independent Army (Kia) e

campi profughi che appaiono in successione tra Maijayang (Mai Ja Yang) e Laiza,

le due città di frontiera ancora nelle mani dei Kachin (Jinghpo, Singpho),

gruppo etnico a maggioranza cristiana. La prima linea sta circa dieci

chilometri a Ovest.

La posta in gioco

La posta in giocoQuesta

guerra dimenticata tra ribelli kachin ed esercito birmano entra nel suo terzo

anno. Da inizio 2014 ha avuto una recrudescenza, con un susseguirsi di attacchi

alle postazioni del Kia, che risponde con tecniche di guerriglia. Intanto

proseguono a fatica i colloqui di pace che, nelle intenzioni di Naypydaw (nome

della nuova capitale birmana), dovrebbero portare a un cessate il fuoco

generalizzato ma che tutti i gruppi indipendentisti, anche quelli che hanno già

deposto le armi, guardano con sospetto. Ad aprile, il censimento nazionale è

stato attivamente boicottato dalla Kachin Independence Organization

(Kio) e intanto la guerra prosegue.

Iniziato

nel 1961, terminato nel 1994, il conflitto è ricominciato il 9 giugno 2011,

dopo 17 anni di pace. Si è detto che la molla scatenante sia stato il rifiuto

dei Kachin di trasformare l’esercito indipendentista in un corpo di guardie di

frontiera sotto il controllo centralizzato del Tatmadaw, l’esercito birmano. Ma

il primo attacco dei militari a una diga controllata dai Kachin, ha rivelato

che la posta in gioco è anche il controllo delle fonti energetiche e delle

materie prime. Non a caso, gli avamposti kachin sono spesso attaccati con la

scusa che essi coprano i contrabbandieri di legname che prendono la via della

Cina.

Il

che è pure vero. Carichi di tronchi d’albero, camion con targhe dello Yunnan –

la provincia cinese che confina a est con lo Stato Kachin – vanno su e giù per

le colline boscose a soli quindici chilometri da Maijayang. Qui, siamo in prima

linea.

Guerra di trincea e di mine

Il

tenente Hpau Jung Bawk Naw, 42 anni, è il comandante dell’avamposto kachin più

vicino alle linee birmane che si stagliano a soli settanta metri di distanza.

Il fronte ricorda le immagini della nostra Prima guerra mondiale, con trincee

che si fronteggiano anche per anni. Una mitragliatrice M18 è puntata verso il

nemico, mentre quindici soldati si aggirano stancamente tra le buche. In attesa

di qualcosa.

«Noi

teniamo la posizione, attendiamo ordini e buttiamo un occhio ai birmani. A

volte ci parliamo pure, con loro che stanno dall’altra parte, ma questo non si

può dire», racconta il tenente.

«Quando

sostituiscono tutti gli effettivi in prima linea, sappiamo che sta per

succedere qualcosa di grosso. Negli ultimi giorni, se ne vanno in giro

disarmati per l’accampamento, lasciano i fucili d’assalto a metri di distanza.

Vogliono farci credere che tutto è calmo, ma altrove hanno fatto lo stesso e

poi hanno attaccato improvvisamente. Nel gennaio 2013 hanno cercato di

conquistare il nostro avamposto, ma sono finiti sul campo minato. Noi piazziamo

mine in quantità industriale, così abbiamo avuto solo un ferito mentre loro

hanno contato centinaia di perdite. Non ci prepariamo in qualche modo speciale

perché molto semplicemente non abbiamo abbastanza armi. Ora stanno ammassando

truppe, lo si può capire dai bagliori metallici che si vedono su quel sentirnero

laggiù. Se attaccheranno, noi aspetteremo gli ordini e poi, in base a quelli,

ci ritireremo, ci difenderemo o ce ne staremo al riparo in trincea».

A

dispetto di quanto raccontato dal tenente Hpau, sugli ordigni sepolti ci

finiscono anche gli stessi soldati Kachin. «Ho 27 anni, sono un capo

guastatore, insegno ai ragazzi come mettere le mine. Il 20 giugno 2012, mentre

ne interravo una lungo la linea del fronte, ha cominciato a piovere. L’acqua ha

fatto qualche contatto e la mina è esplosa. Io mi sono ridotto così».

Il

soldato, attualmente in convalescenza presso l’ospedale militare di Maijayang, è

cieco, sordo da un orecchio, e ha perso alcune dita di entrambe le mani. «Sono

sposato e ho una figlia», dice. «Prima di arruolarmi nel Kia avevo una

fattoria. La vita all’ospedale militare è molto semplice: non faccio nulla, né

ho grandi speranze per il futuro. Passeggio qui in giro e aspetto».

Esercito versus guerriglia

È una

strana guerra: un mix di trincea e di guerriglia, in cui i soldati si feriscono

da soli mentre stanno semplicemente in attesa. Intanto, a poche decine di metri

dalla trincea, camion cinesi carichi di legno pregiato caracollano verso il

confine a Est.

La

sensazione di essere in una decadente «Apocalypse Now» dei nostri giorni si

accentua incontrando il capitano Maran Htorni Wa, 51 anni, stratega della prima

linea. Nel Kia è entrato nel 1979, 35 anni di vita militare e non se ne vede la

fine. Il suo compito è quello di mantenere il contatto con il comando e di dare

ordini in caso di attacco birmano. Lo troviamo in un avamposto appena dietro la

prima linea, mentre esce dalla sua capanna con gli occhi gonfi e visibilmente

ubriaco. Ha sei figli. In tempo di pace, con la moglie, disegna le uniformi del

Kia. Tutto il suo mondo ruota attorno all’esercito.

Le

forze Kachin appaiono inferiori alle truppe birmane. Eppure, secondo un recente

articolo del settimanale Jane’s Defense, «Hostage to History», il

Tatmadaw non ha la forza per vincere la guerra. Si legge: «Tra giugno 2011 e

l’inizio della campagna di Laiza, a metà dicembre 2012, almeno 5mila soldati

birmani sono morti nello Stato Kachin», nel tentativo di circondare il quartier

generale del Kia. Durante l’offensiva via terra e aria, sono stati anche messi

fuori combattimento «almeno due elicotteri e forse un velivolo ad ala fissa».

«E

per cosa?», chiede retoricamente il noto osservatore di cose birmane Bertil

Lintner: «La conquista di un paio di colline». Nel frattempo i ribelli del Kia

si ritirano velocemente, scompaiono nella foresta, e poi sono in grado di

riconquistare gli avamposti poco protetti attraverso tattiche di guerriglia

molto ben pianificata.

Civili o combattenti: la guerra non fa distinzioni

Per

le truppe birmane, diventa quindi più efficace una sorta di pulizia etnica che

consiste nell’aggressione di villaggi indifesi: uccidono, stuprano, torturano.

L’organizzazione

statunitense Inteational Human Rights Commission (Ihrc) ha appena

pubblicato un memorandum, nel quale si legge che «l’esercito birmano continua a

privilegiare i propri obiettivi militari rispetto alla protezione dei civili, e

lo fa anche attraverso politiche che implicano

attacchi diretti ai civili stessi». Secondo il documento, gli abusi

contro la popolazione sono parte di una strategia di «contro-insurrezione

centralmente pianificata», e allo stesso tempo esito apparentemente indesiderato

delle tecniche di guerriglia dei ribelli, che tendono «a confondere la linea di

demarcazione tra il civile e il combattente» (settimanale The Irrawaddy).

Questa

analisi sembra calzare a pennello per il Kia, un vero e proprio esercito

popolare in cui fin dall’adolescenza ogni uomo (e spesso anche donna) indossa

la mimetica e porta con sé un’arma, come il cosiddetto Ka-Ro-La, o «Kachin

Rocket Launcher», la modifica locale del fucile d’assalto M81 cinese, in grado

anche di lanciare granate.

Nkhum

Ja San, una giovane di 20 anni, proviene dal villaggio di Pa Namlim. «Il 16

novembre – racconta – l’allarme è suonato, l’esercito birmano stava arrivando.

Allora tutta la famiglia è andata a nascondersi, ma mio fratello 32enne ha

deciso di rimanere a casa perché sosteneva di non avere violato alcuna legge.

Nonostante mia madre gli dicesse di scappare. Quando siamo tornati al villaggio

un paio di giorni dopo, ho incontrato alcuni soldati del Kia che mi hanno detto

di avere trovato il corpo di un uomo con la gamba sinistra molto sottile. Ho

subito pensato che potesse essere lui, dato che aveva quell’handicap

[probabilmente poliomelite, ndr]. Avevo ragione. Indossava un’uniforme

del Kia e non aveva più il braccio sinistro e l’avambraccio destro».

La

soluzione politica non sembra all’orizzonte, anche se i colloqui di pace vanno

avanti. La proposta di un cessate il fuoco nazionale «è un diversivo», sostiene

Lintner. La questione principale è decidere se la Birmania debba trasformarsi

in uno stato unitario o in un’unione federale. «Di solito, prima si discute –

dice – e quando si trova un consenso è possibile sancire la tregua. Ma la

proposta del governo di “firmare ora e poi si vedrà” è una trappola. La

questione etnica birmana non può essere risolta in questo modo».

Tra fiumi di droga

Così

100mila sfollati si accalcano in una sorta di semisconosciuta «Striscia di Gaza»

che si estende lungo la frontiera cinese. Afflitti da una psicosi

dell’assediato, da un’esistenza quotidiana vissuta tra guerriglia e trincea e

da circostanze economiche gravemente destabilizzanti, mentre aspettano qualcosa

in un contesto di logoramento progressivo, i Kachin sono spinti talvolta

all’autodistruzione.

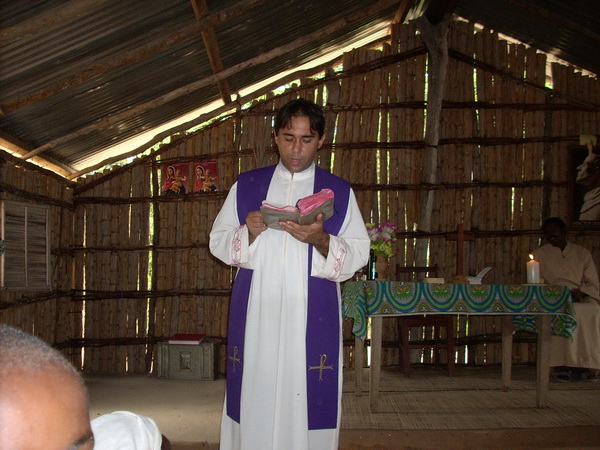

Se da

un lato si aggrappano alla loro fede cristiana, soprattutto battista ma anche

cattolica, dall’altro si abbandonano a false soluzioni che non fanno che

peggiorare le loro condizioni: ed ecco il diffuso consumo di eroina, che va di

pari passo con lo spaccio.

Secondo

Secondo

padre Joseph Nbwi Naw, il prete cattolico di Laiza, la metà dei giovani kachin è

eroinomane. Non c’è modo di verificare questo dato, ma secondo l’ultimo

rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc),

in Birmania la coltivazione del papavero da oppio è in costante aumento dal

2006, in particolare nella tradizionale area di produzione dello Stato Shan –

quello a sud del territorio controllato dal Kio – ma anche in quello Kachin.

Almeno 300mila famiglie birmane vivono di questo business. La droga accede al

mercato mondiale dopo aver attraversato il Triangolo d’Oro (la zona di

produzione tra Myanmar, Laos e Thailandia, ndr) ed essere poi passata in

Thailandia e negli altri paesi del Sudest asiatico. Una parte dell’export va

invece in Cina e poi rimbalza in Birmania per l’uso locale, così il consumatore

deve solo attraversare un torrente o alcuni campi di canna da zucchero per

raggiungere il lato cinese e acquistare una dose da cinque yuan (meno di

un euro).

Secondo

il rapporto dell’Unodc, il conflitto favorisce la produzione di droga per tre

motivi. Primo: le difficili condizioni dell’economia di guerra costringono i

contadini a perseguire un reddito veloce e sicuro, cioè la coltivazione

dell’oppio. Secondo: i gruppi armati ribelli necessitano di fondi

immediatamente disponibili per l’acquisto di armi. Terzo: lo stesso governo

birmano incoraggia i gruppi paramilitari suoi alleati ad autofinanziarsi

attraverso il narcotraffico. È così che la droga va di pari passo con la

guerra.

Nei centri di riabilitazione

«Sono

entrato nell’esercito nel 1989. Nel 1998 ho disertato, poi ho fatto il

contadino. Ma quando la guerra è ricominciata, nel 2011, sono tornato

nell’esercito». A parlare è Lazing Htorni Shang, 43 anni, tossicomane,

spacciatore ed ex disertore dell’esercito kachin, attualmente detenuto nel

centro di riabilitazione di Maijayang. Qui, 53 persone tra drogati e pusher

stanno incollate una all’altra in celle di 16 metri quadrati: sono 12 o 13 per

ciascuna. «All’inizio bevevo solo alcolici – dice – poi ho cominciato a farmi

per via delle cattive compagnie. Compravo l’eroina a Loi Je, nel territorio

kachin occupato dai birmani. Quando uscirò di qui, toerò nel Kia. È un mio

dovere».

L’analogo

campo di riabilitazione di Laiza è gestito dal maggiore Hpandan Gam Ba, 47

anni, che

spiega

come funziona la politica di recupero/proibizione, comprensiva della promessa

salvifica della religione: «Diamo a tutti una Bibbia e, dopo cinque giorni di

trattamento con compresse di difenossilato [un oppiaceo sintetico, ndr]

che compriamo in Cina, li introduciamo alle attività di gruppo. Insegniamo loro

come coltivare le piante, allevare polli e fare giardinaggio, in modo che

abbiano qualche conoscenza utile per quando escono. Dal 2010, quando abbiamo

aperto il centro, più di mille persone sono passate di qui. Non solo Kachin. Ci

sono birmani di Yangon e cinesi. In definitiva, tutti quelli che acchiappiamo

nel nostro territorio. Siccome la nostra riabilitazione dura solo sei mesi,

alcuni cinesi vengono a farsi da questa parte del confine: se li prendono a

casa loro, si fanno almeno due anni. I nostri ospiti comprano droga soprattutto

in Cina, a volte li spiamo perfino con il binocolo. Ma la collaborazione con le

autorità cinesi è solo sulla carta. Capita che diamo loro tutte le prove per

arrestare qualche spacciatore che traffica sul loro lato, ma raramente fanno

qualcosa. La droga arriva soprattutto dallo Stato Shan e dal territorio Kachin»,

conferma.

Il fattore Cina

Il

gigante affamato al di là del fiume può apparire a volte il problema e a volte

la soluzione. Paga i Kachin per il legname e al tempo stesso dà il pretesto al

Tatmadaw per attaccare. Produce sia gli spacciatori sia le pillole per la

riabilitazione dei tossicomani. E molto di più.

Laiza,

la capitale della Kio, è una piccola città dove alla televisione si guardano i

programmi della Cctv, la televisione di stato cinese; si comunica con le reti

mobili di Pechino; si comprano sigarette Zhongnanhai, cioccolata, giocattoli

per bambini, e perfino riso e frutta made in China. Nel frattempo, quei

camion di legname continuano a fare rotta verso Est, placando la fame del

Drago, in un’osmosi inevitabile.

Ecco

cosa ne pensa Sumlut Gam, capo della delegazione del Kio ai colloqui di pace

con il governo birmano nonché ministro dell’Istruzione nel microstato kachin: «Siamo

in un tempo di guerra e la situazione economica è molto difficile. Avevamo una

centrale elettrica che rifoiva di energia perfino Mytkyna [l’ex capitale

Kachin ora controllata dai birmani, ndr] e in teoria potremmo ottenere

un profitto da questa attività e dalle tasse che raccogliamo per le miniere di

giada. Ma ora il governo prende di mira proprio queste fonti di reddito, quindi

tutto è bloccato. Ci resta solo l’agricoltura, che però non è sufficiente. Ed

ecco la Cina, questo vicino così importante. Loro non vogliono una guerra sul

confine, quindi è di vitale importanza non combattere qui e anche i birmani lo

sanno, astenendosi dall’attaccarci in questa striscia di terra. Grazie alla

Cina, il confine è sicuro».

Tradotto:

il Dragone ci tiene d’occhio e si aspetta di non sentire cadere uno spillo («Nessun

problema sui miei confini, signori»).

«Se

non procuriamo fastidi – continua Sumlut Gam – i cinesi rappresentano un

contributo di vitale importanza: acquistano le nostre materie prime e, non più

tardi di un mese fa, la loro Croce Rossa ci ha spedito il primo carico di aiuti

umanitari per i rifugiati».

In

passato, guardando in particolare all’Africa, molti osservatori hanno descritto

la sedicente strategia «win-win» cinese – cioè l’espansione commerciale del

Dragone che farebbe vincere (win) tutti – come una forma di imperialismo

economico in cui il vincitore finale è sempre Pechino, che arraffa diritti di

sfruttamento delle materie prime mentre si assicura uno sbocco di mercato per i

suoi prodotti di fascia bassa. L’altro vincitore sarebbero le élite locali, che

si riempiono le tasche di soldi cinesi debitamente stornati da investimenti

produttivi o dalla redistribuzione sociale.

Da

queste parti, oltre al legname, ci sono anche banane – la principale

piantagione di Laiza è di proprietà cinese e dà lavoro ad alcuni profughi del

campo – energia e un ridotto ma del tutto aperto mercato per i piccoli

rivenditori cinesi lungo il confine. E non vanno dimenticati i due grandi tubi

(gasdotto e oleodotto) che arrivano dal Golfo del Bengala, attraversano

l’intera Birmania, costeggiano il territorio kachin e raggiungono la provincia

cinese dello Yunnan.

La

terra dei Kachin è troppo vicina e Pechino deve tenere conto di tutte le parti

in causa, creando così una nuova strategia «win-win» alle porte di casa.

Pechino

sta quindi mettendo in atto un difficile esercizio di equilibrismo per non

scontentare due partner fondamentali: da una parte i Kachin (un milione dei quali

già vive sul lato cinese del confine), dall’altra il governo birmano, che

altrimenti correrebbe il rischio di cedere sempre più al fascino

dell’Occidente. Tuttavia, dato che i due attori sono in guerra tra loro,

trovare un’alchimia adeguata non è affatto facile.

Amore e odio

Ospedale

militare di Laiza. Si fa chiamare «Harry», ha 30 anni e tutti i giorni va a

passeggiare con la sua gamba artificiale in montagna. Prima, da civile,

lavorava in una miniera d’oro. È stato ferito da un proiettile di mortaio, ma

tiene duro, lui, vivo e vegeto su per la montagne. La sua protesi è prodotta

dalla Jiazhi, una società sino-tedesca dello Yunnan. L’intero arto costa 10mila

Rmb (circa 1.200 euro), solo la parte sotto il ginocchio, 8.000 (940): tutti

soldi del Kio che prendono la strada della Cina. «John», il medico, ha 25 anni.

Studi a Baoshan, Yunnan occidentale, non molto al di là del confine. Quando fa

le amputazioni, opera da solo, con le infermiere. Per ferite più gravi,

all’addome o agli organi interni, i soldati vengono spediti in Cina grazie a un

accordo tra il Kio e le autorità del Dragone.

Lat

Du Labang Naw Ja, 34 anni, è il responsabile nominato dal Kio del campo

profughi di Je Yang, vicino a Laiza. È il più grande dello Stato Kachin con più

di 8.600 Idp (Inteal Displaced Person).

«I

nostri rifugiati non fanno nulla tutto il giorno – dice – e attendono gli

aiuti. Ma alcuni di loro lavorano nella grande piantagione di banane cinese, il

che è buona cosa. Noi non vogliamo dipendere dai cinesi come schiavi, ma va

riconosciuto che pure loro hanno problemi: devono pagare le tasse al Kio e,

avendo bisogno di forza lavoro, ricorrono comunque ai nostri sfollati».

La

Cina è oggetto di amore e odio in questa terra. Hkun Htorni Layang, segretario

del Kachin National Council, un’organizzazione con sede in Inghilterra,

ha recentemente suggerito una soluzione abbastanza paradossale al problema

kachin: annettersi alla Cina con un referendum «alla crimeana». «Da quando la

Linea McMahon ha segnato il confine tra il territorio cinese e quello indiano –

ha scritto – noi Kachin ci siamo trovati divisi in tre paesi diversi: India,

Birmania e Cina. Il 2 febbraio 1947 abbiamo fatto l’errore di firmare gli

accordi di Panglong e di aderire all’Unione Birmana. Stiamo soffrendo da più di

50 anni, l’esercito birmano ha commesso crimini di guerra, ucciso civili

kachin, stuprato, bruciato i nostri villaggi e discriminato la nostra fede

cristiana. Non abbiamo mai sentito che i nostri fratelli kachin/jinghpo in Cina

soffrissero le stesse pene. I loro problemi non sono neanche paragonabili ai

nostri, qui in Birmania, e nessuno può affermare che l’Esercito Popolare di

Liberazione dia fuoco ai villaggi o uccida i Jinghpo in Cina».

Ma

Hkun Htorni Layang deve anche ammettere: «L’idea di annetterci alla Cina non

avrebbe però il consenso della nostra gente, perché Pechino sostiene il governo

birmano e fa investimenti non etici nello Stato Kachin».

Piccole storie per il domani

Il

lussuoso campo da golf è stato costruito per i dirigenti e i burocrati del Kio

sulla stessa strada che porta al campo profughi, appena fuori Laiza. Erba

verdissima, tagliata perfettamente, non sfigurerebbe alle Hawaii o nella Scozia

che al golf ha dato i natali. È una presenza aliena che non ha nulla a che fare

con il contesto. Ma i «germogli» di un ceto medio kachin stanno forse

lentamente emergendo dall’economia informale. Saranno loro il futuro di questa

gente, le leve di un diverso sviluppo materiale, senza che si stia ad aspettare

qualcosa che non arriva?

Al

campo profughi di Maijayang, una donna di 28 anni lavora su un telaio nella sua

baracca: fa gonne colorate nel tipico stile kachin. È completamente

autodidatta, dato che non ha soldi per pagare i corsi organizzati dal Kio. Il

suo sogno è quello di aprire un piccolo negozio con il marito vicino

all’ingresso del campo profughi. Forse questi campi diventeranno villaggi e la

gente non aspetterà più il camion degli aiuti.

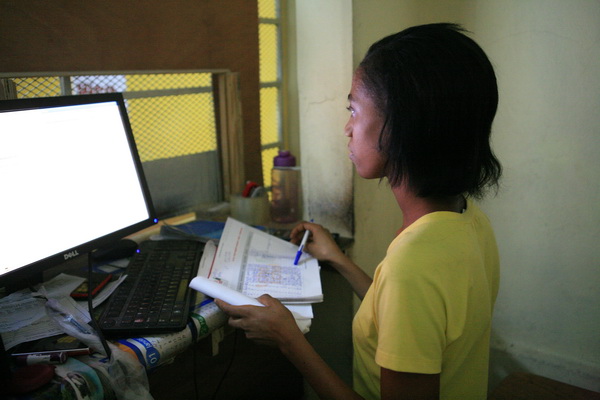

«Eddy»

è un ventenne Kachin cresciuto a Yangon. Ha fatto il lungo viaggio per arrivare

qui passando attraverso la Cina. Ha scelto di lavorare come volontario nei

campi profughi. Il suo inglese è eccellente. L’ha imparato guardando film

stranieri, dopo avere appreso i primi rudimenti a scuola. Ha un cuore diviso a

metà: restare per dare una mano alla sua gente o cercare fortuna e una vita

migliore all’estero? Forse, un giorno, le due cose non si escluderanno.

Awng

Ban è un ufficiale dell’intelligence Kia di circa 30 anni. Attraverso una rete

di contatti dietro le linee nemiche raccoglie informazioni e poi posiziona le

poche armi pesanti disponibili nel modo più strategico per proteggere la linea

del fronte. Al termine della guerra, vorrebbe aprire un’attività di

compravendita di giada a gestione familiare. Dopo tutto, anche il commercio è

una questione di network.

La

parola kachin per «alcol» è «za». In un avamposto militare Kia sulle colline,

Gan Htorni, autista 30enne, offre un distillato di riso fatto in casa. Supera i

70 gradi. Non c’è il bicchiere, così va bevuto dalla bottiglia di plastica,

mentre si attende la jeep dell’esercito che ci deve portare verso Sud. Sua

moglie vende questa roba alla gente di Laiza; lui no, lui è un autista. Due

fonti di reddito sono meglio di una.

Sono,

questi, alcuni «germogli» nati dal lavoro vivo e dall’intraprendenza. In attesa

che i fiori fioriscano dal suolo fangoso della terra kachin. Per questo, però,

c’è ancora bisogno di tempo. E soprattutto della pace.

Gabriele Battaglia

Gabriele Battaglia,

giornalista, vive a Pechino. Membro di China

Files, ha già collaborato con MC.

Nicola Longobardi,

fotogiornalista, vive a Pechino coprendo storie in Cina e altri paesi asiatici.

Collabora con China Files. Pubblica su

riviste italiane e inteazionali.

Archivio MC: la

rivista segue da sempre il Myanmar; da ultimo, il dossier di Piergiorgio

Pescali pubblicato ad aprile 2014.

Tags guerre etniche, eserciti di liberazione, Cina, Myanmar, narcotraffico, tossicodipendenti, armi, mine, deforestazione, profughi, Kanchin, guerriglia, profughi

Piergiorgio Pescali

.JPG) Padre Bruno Del Piero e il Caquetá

Padre Bruno Del Piero e il Caquetá

Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3

Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3 Così, i servizi finanziari su telefono

Così, i servizi finanziari su telefono Nel mondo un’inflazione di conflittualità

Nel mondo un’inflazione di conflittualità Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è

Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è

Le realtà laicali del mondo missionario italiano

Le realtà laicali del mondo missionario italiano

I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano

I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano

Ai confini dell’Europa (3):

Ai confini dell’Europa (3):

Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,

Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,

Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno

Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno

Nella

Nella La

La Partendo

Partendo

Dopo

Dopo

Reportage da un fronte sconosciuto.

Reportage da un fronte sconosciuto.

La posta in gioco

La posta in gioco

Secondo

Secondo

Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2

Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2 Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita

Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita Secondo Georges Andy René,

Secondo Georges Andy René, All’inizio non fu facile: «La

All’inizio non fu facile: «La

Anche Theguerre pur

Anche Theguerre pur

E continua: «Questa

E continua: «Questa

Poi ci

Poi ci Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas

Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas Storia di un giovane missionario

Storia di un giovane missionario C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta

C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta