I due Dalai Lama

La successione del capo spirituale del buddhismo tibetano prevede la ricerca della sua reincarnazione. L’attuale Dalai Lama fu indicato nel 1937. Sul prossimo leader Pechino vuole dire la sua, ma le autorità religiose (in esilio) non ci stanno. I possibili i risvolti geopolitici.

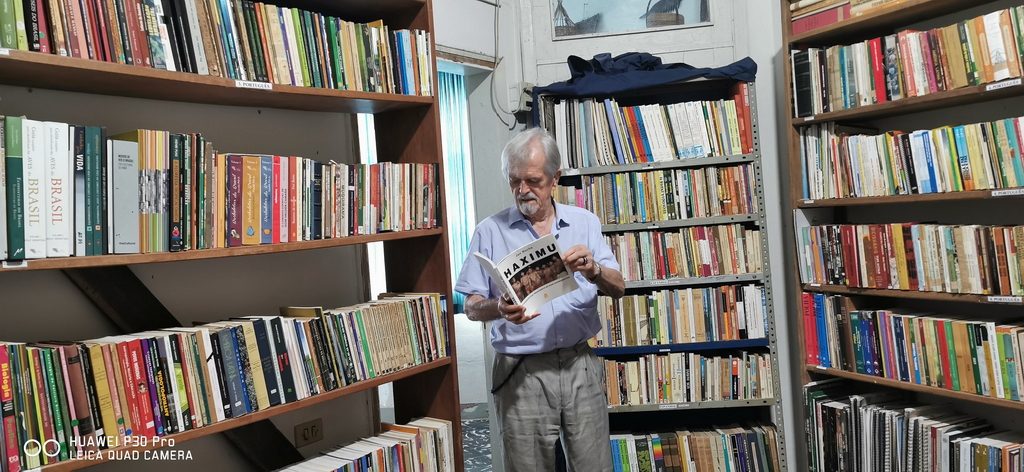

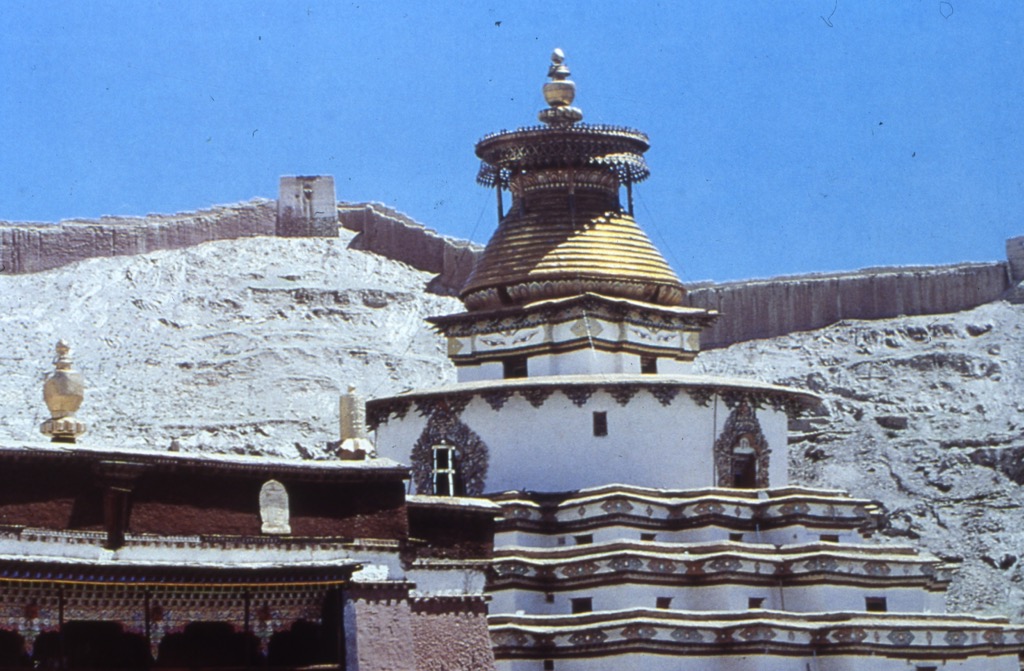

Regione di Amdo, parte Nord orientale del Tibet. È il 1937, il piccolo Lhamo Dondrub ha all’incirca due anni. Un gruppo di monaci guidato dal lama Kewatsang Rinpoce chiede ospitalità nella casa della sua famiglia. Poco dopo, l’annuncio: Lhamo è la reincarnazione del Dalai Lama. I monaci pagano un ricco riscatto a Ma Lin, governatore della regione per conto del Kuomintang di Chiang Kai-shek, e portano il bambino nella capitale tibetana di Lhasa. Due anni dopo, Lhamo viene ufficialmente «incoronato» XIV Dalai Lama. Da lì in poi, sarà conosciuto col nome di Tenzin Gyatso, letteralmente «oceano di saggezza».

Verso il XV Dalai Lama

Sono passati quasi 90 anni dal viaggio di quei monaci. Ne sono passati 74 da quando, nel 1950, le truppe della Repubblica popolare cinese di Mao Zedong sono arrivate in Tibet dopo aver sconfitto il Kuomintang nella guerra civile. Ancora: sono trascorsi 65 anni da quel marzo del 1959 in cui Tenzin Gyatso ha lasciato per sempre il Tibet fuggendo in India dopo la repressione della rivolta di Lhasa.

Presto, potrebbe arrivare il momento in cui verrà individuato un nuovo bambino o una nuova bambina come XV Dalai Lama. Anzi, con ogni probabilità tutto questo potrebbe avvenire due volte. Da una parte un gruppo di monaci, o Tenzin Gyatso stesso, dall’altra il Partito comunista cinese: i bambini o bambine la cui vita cambierà per sempre sembrano destinati a essere due. Uno nominato dalle autorità spirituali o politiche tibetane in esilio, uno da quelle di Pechino. Risultato: due Dalai Lama.

La successione

Lo scenario è prossimo, a meno di accordi che al momento appaiono improbabili. Storicamente, quando un Dalai Lama muore, si forma un consiglio di alti lama per cercare la sua reincarnazione. Nel processo di selezione, noto col nome di «urna d’oro», il consiglio consulta vari segni e oracoli, nonché gli scritti e gli insegnamenti del Dalai Lama stesso, per farsi guidare nella ricerca che si conclude solitamente con l’individuazione di un bambino nato intorno al periodo della morte del predecessore.

Una volta identificata una potenziale reincarnazione, al bambino viene presentata una serie di oggetti appartenuti al precedente Dalai Lama e gli viene chiesto di identificare quali gli appartengono. In caso superi il test, serve poi la conferma definitiva di un’autorità politica.

E qui nasce il problema. Pechino sostiene di dover certificare la scelta del prossimo Dalai Lama, come fatto in passato. Un retaggio ereditato dai tempi dell’epoca imperiale e fino all’inizio del secolo scorso, quando il Tibet era governato dalla dinastia Qing. Un retaggio che Tenzin Gyatso non pare intenzionato a riconoscere.

Anche in quest’ottica sarebbe stata effettuata la separazione dell’autorità spirituale da quella politica, quando nel 2011 il Dalai Lama si è dimesso da capo del governo tibetano in favore di un successore eletto dal Parlamento in esilio. Potrebbe, dunque, essere questa entità, non riconosciuta da Pechino che la ritiene «illegale», a certificare la scelta del prossimo Dalai Lama. Quantomeno quello indicato dalle autorità tibetane esuli. Il Partito comunista potrebbe rispondere con un altro nome.

Il «vice Dalai Lama»

Le avvisaglie di quanto potrebbe accadere ci sono già dal 1995, quando un bambino di 6 anni, Gedhun Choekyi Nyima, fu scelto come nuovo Panchen Lama, la seconda figura più importante del buddhismo tibetano. Tre giorni dopo venne preso in custodia dalle autorità cinesi e sostituito con un altro candidato, Gyaincain Norbu. Sino da allora, la sorte del piccolo Gedhun è rimasta incerta. Nel 2022, in occasione del 33° anniversario della nascita, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha reiterato la richiesta a Pechino di «rendere conto del luogo e del benessere» di Gedhun.

Ennesimo chiarimento, qualora ce ne fosse stato bisogno, che gli Usa si schiereranno al fianco delle autorità tibetane in esilio nel momento cruciale della scelta del prossimo Dalai Lama.

Nello stesso comunicato del 2022, il dipartimento di Stato ha messo nero su bianco che Washington sostiene «la libertà religiosa dei tibetani e la loro unica identità religiosa, culturale e linguistica, compreso il diritto dei tibetani di scegliere, educare e venerare i propri leader, come il Dalai Lama e il Panchen Lama, secondo le proprie convinzioni e senza interferenze governative». Senza contare che, nel 2020, l’allora capo del governo tibetano in esilio era stato invitato per la prima volta a Washington dall’amministrazione Trump. Un riconoscimento politico, oltre che spirituale, che aveva fatto infuriare Pechino e fatto intravedere all’orizzonte nuove turbolenze sul dossier tibetano.

Dalla Mongolia la terza carica

Un’altra anticipazione di quanto potrà accadere nel prossimo futuro è arrivata nel marzo 2023, quando è emersa la nomina del decimo Khalkha Jetsun Dhampa, terza carica del buddhismo tibetano. Si tratta di un bambino di otto anni, originario della Mongolia. La notizia è stata accolta con sentimenti contrastanti in Mongolia: gioia per la scelta di un proprio connazionale, timore per la reazione della Cina. Nel 2016, il governo mongolo aveva ricevuto forti lamentele da Pechino per la visita del Dalai Lama, rimasta, non a caso, l’ultima nel Paese. Il nuovo Khalkha Jetsun Dhampa, erede della famiglia Altannar (una delle più influenti della Mongolia) è peraltro nato negli Stati Uniti. C’è chi potrebbe leggervi un sottile messaggio (geo)politico. Nel frattempo, Tenzin Gyatso ha già lasciato intuire più volte che la sua reincarnazione potrebbe emergere al di fuori del Tibet per evitare le interferenze di Pechino sul processo di selezione. Il successore potrebbe essere originario di uno dei territori in cui si pratica il buddhismo tibetano, in particolare Nepal, Bhutan o, appunto, Mongolia. Il Partito comunista cinese ha finora nicchiato, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare a quello che considera il proprio diritto di nomina. Qualche mese fa, l’attuale leader del governo tibetano in esilio, Penpa Tsering, ha dichiarato durante un viaggio in Australia che, se Pechino manterrà l’intenzione di nominare un suo Dalai Lama, ce ne saranno presto due.

Tibet: doppio binario

La vicenda ha diverse sfaccettature, sia spirituali che politiche, sia regionali che internazionali.

La prima questione che dovrebbe affrontare Pechino è la gestione del post doppia nomina sul proprio territorio. In particolare nella regione autonoma del Tibet, dove qualcuno potrebbe essere tentato di seguire le indicazioni in arrivo dalle autorità in esilio piuttosto di quelle del Partito comunista. Tutto ciò rischierebbe di riaprire un dossier che i funzionari cinesi sono convinti di aver archiviato dopo la repressione delle proteste del 2008, nei mesi precedenti ai Giochi Olimpici di Pechino.

Forse anche per questo negli ultimi anni è stata intensificata la politica a doppio binario con cui si è rafforzata l’integrazione del Tibet. Il primo binario è quello economico. Nel giro di poco più di 70 anni sono stati investiti nella regione circa 255 miliardi di dollari tra infrastrutture e altri progetti. Nel XIV piano quinquennale (2021-2025) sono stati allocati altri 30 miliardi, soprattutto per progetti legati al settore dei trasporti. Si lavora al cosiddetto «progetto del secolo», una nuova ferrovia che, quando completata (si prevede nel 2030), connetterà Lhasa (in Tibet) al capoluogo del Sichuan, Chengdu, in solo 12 ore: un terzo del tempo attualmente necessario viaggiando per strada. Il secondo binario è quello culturale. A fianco degli investimenti, Pechino ha promosso l’insediamento di cinesi di etnia han nella regione e il turismo interno verso il Tibet, che tra il 2016 e il 2020 ha portato nella regione oltre 160 milioni di turisti da altre province cinesi. Numeri clamorosi se si pensa che nel 2005 il Tibet riceveva meno di due milioni di visite all’anno.

Portare benessere e sinizzare, una duplice manovra che mira a «stabilizzare» in modo definitivo i pezzi di territorio cinesi potenzialmente più critici.

Oltre al Tibet, anche lo Xinjiang (provincia a maggioranza musulmana) e, in misura minore, la Mongolia interna. In questa strategia è importante anche la comunicazione. Non è un caso che dal 2022 in avanti le autorità e i media cinesi usino sempre più spesso il nome in mandarino del Tibet, Xizang (spesso tradotto in «tesoro dell’Ovest» dal suo posizionamento sulla mappa della Repubblica popolare). Soprattutto, non è un caso che lo facciano nei comunicati o contenuti in lingua inglese. Il messaggio all’esterno è chiaro: «La questione tibetana è puramente cinese», per la quale dunque Pechino si aspetta il rispetto del suo celeberrimo principio diplomatico della «non interferenza negli affari interni degli altri Paesi».

L’India non sta a guardare

In realtà, nella questione è coinvolta, già da tempo, anche l’India, che ospita le autorità tibetane in esilio sul suo territorio. A Nuova Delhi si dà ampio spazio alle manovre del Dalai Lama, soprattutto quando si reca nei pressi dello sterminato confine conteso tra India e Cina. Nell’estate del 2022, si è «schierato», con l’assistenza del governo indiano, sul Ladakh, nei pressi dei territori contesi, dove ha tenuto un discorso critico sul governo cinese. Proprio la disputa territoriale si innesta su quella della successione di Tenzin Gyatso. Il leader buddhista vive infatti in esilio a non molta distanza da una frontiera che resta calda. Nel giugno del 2020 ci sono state diverse vittime causate da scontri tra i militari delle due parti. Diversi altri episodi sono stati registrati anche negli anni successivi. Una situazione che resta volatile dopo che diversi round di colloqui non hanno prodotto accordi significativi. Pechino e Nuova Delhi continuano a reiterare le rispettive pretese di sovranità su un’area altamente strategica anche per le sue risorse idriche, altro elemento che in futuro diventerà sempre più cruciale. Lo scorso settembre, alla vigilia del summit del G20 di Nuova Delhi al quale il presidente cinese Xi Jinping non si è recato, il governo di Pechino ha presentato una nuova mappa dei confini della Repubblica popolare in cui erano stati inclusi i vari territori contesi con l’India. Diverse località di quello che la Cina chiama «Tibet meridionale» e oggi parte dello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, erano ribattezzate con nomi in mandarino. Il premier indiano Narendra Modi l’ha vissuto come uno sgarbo, giunto proprio mentre ospitava l’evento che aveva presentato come fiore all’occhiello del proprio secondo mandato. Durante la campagna elettorale per il voto iniziato ad aprile, Modi si è recato non lontano da alcune aree di confine dove continuano a essere inaugurate strade e vengono dislocate nuove truppe.

Sullo sfondo, ma neanche troppo, gli Stati Uniti che, dopo la guerra in Ucraina, stanno provando a rafforzare i legami militari con l’India, fornendo anche tecnologia satellitare e difensiva potenzialmente utile in uno scenario di confronto alla frontiera con la Cina. Washington sarà con ogni probabilità in prima fila ad appoggiare il Dalai Lama che Pechino riterrà «illegale», facendo tornare prepotentemente il Tibet (o Xizang) in cima all’agenda dei dossier più delicati delle relazioni tra le due potenze.

Lorenzo Lamperti