America Latina, Chiese evangeliche.

A ogni fede la propria sharia

Cosa spinge molti cattolici latinoamericani a passare alle nuove Chiese evangeliche? E come mai il fondamentalismo sta prendendo piede in molte fedi? Conversazione con Jorge García Castillo, missionario messicano e giornalista.

Nel 1918, in un paesino del dipartimento di Arequipa, nel Sud del Perù, nasce Ezequiel Ataucusi Gamonal. Fin da ragazzo – racconterà in seguito lui stesso – il giovane Ezequiel ha numerosi segnali che lo indirizzano verso la Bibbia. Poi un giorno è lo stesso Signore che lo chiama e gli dice che deve predicare al mondo i suoi comandamenti. Nel 1959 Ezequiel fonda la sua organizzazione religiosa, che nel 1968 assume il nome di Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu). Per rendere più efficace la sua missione, nel 1989 fonda il Fronte popolare agricolo (Frepap), partito teocratico con il quale per tre volte si candida alla presidenza del Perù. Quando Ezequiel muore, nel giugno del 2000, la sua chiesa conta 200mila membri. Alla morte del fondatore l’organizzazione evangelica e il partito passano – quasi fossero un cespite patrimoniale – al figlio, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina.

![]()

Meno romanzesca, ma certamente più influente è la storia della brasiliana Marina Silva, leader ecologista, senatrice, ministra dell’ambiente sotto Lula e candidata presidenziale. Cattolica, nel 1997 si converte al cristianesimo evangelico. Divenuta prima missionaria e poi pastora, forte dell’appoggio della potente Assembleia de Deus, nel 2018 potrebbe ritentare la scalata alla presidenza. «Dio mi ha rivelato che Marina sarà la prossima presidente», ha dichiarato una volta il pastore André Salles. Lei, adusa alla politica, ha sempre detto: «Non ho mai strumentalizzato la mia fede religiosa per un fine politico».

Sulle tematiche delle nuove Chiese evangeliche abbiamo conversato con padre Jorge García Castillo, messicano, missionario comboniano che ha operato in Perù, in Italia e in Messico.

Laureato in giornalismo, padre Jorge è stato per 8 anni direttore della rivista Misión sin Fronteras a Lima. Da gennaio è direttore delle riviste Esquila Misional e Aguiluchos a Città del Messico.

«Smetti di soffrire»

Padre Jorge, nel suo paese lei ha avuto modo di assistere alla crescita delle nuove Chiese evangeliche?

![]() «Mi ricordo che durante la visita pastorale di Giovanni Paolo II in Messico – era il gennaio del 1979 – e all’inaugurazione dell’Assemblea di Puebla si era già insinuato questo problema. La fetta di cristiani non cattolici già superava il 10 per cento e in questa percentuale c’erano sia le Chiese evangeliche storiche che quelle neoevangeliche. La maggior parte di loro si opponevano al culto della Vergine di Guadalupe, punto di riferimento dei cattolici messicani. A questa situazione si reagì non sempre con metodi di successo e, peggio ancora, eludendo un’autocritica, un impegno più serio per l’evangelizzazione e una vicinanza maggiore al mondo dei poveri e dei sofferenti».

«Mi ricordo che durante la visita pastorale di Giovanni Paolo II in Messico – era il gennaio del 1979 – e all’inaugurazione dell’Assemblea di Puebla si era già insinuato questo problema. La fetta di cristiani non cattolici già superava il 10 per cento e in questa percentuale c’erano sia le Chiese evangeliche storiche che quelle neoevangeliche. La maggior parte di loro si opponevano al culto della Vergine di Guadalupe, punto di riferimento dei cattolici messicani. A questa situazione si reagì non sempre con metodi di successo e, peggio ancora, eludendo un’autocritica, un impegno più serio per l’evangelizzazione e una vicinanza maggiore al mondo dei poveri e dei sofferenti».

E in Perù, dove lei ha lavorato per molti anni?

«In Perù la situazione era molto simile. Là, a causa di una crisi politica e sociale acuta, e del terrorismo di Sendero Luminoso e dello Stato, la gente semplice si avvicinò molto alle chiese di origine brasiliana e in particolare a Pare de sufrir (“Smetti di soffrire”, filiale peruviana della Chiesa Universale, ndr).

Era molto comune vedere gruppi evangelici di recente fondazione riunirsi in strutture semplicissime o in altre più grandi che un tempo erano cinema, teatri o saloni per spettacoli. Questo accadeva soprattutto nei quartieri poveri di Lima o in quelli chiamati pueblos jovenes».

La Bibbia e la sua lettura

Sia le Chiese evangeliche «storiche» (luterana, anglicana, calvinista, eccetera) che quelle «nuove» hanno come riferimento assoluto la Bibbia. Tutto il resto è diverso. Questa è un’affermazione veritiera?

![]() «Tutte hanno la Bibbia come fondamento assoluto. La differenza è nel modo in cui si legge e interpreta il libro sacro. La mia percezione è che nelle chiese storiche ci sia uno sforzo di effettuare una lettura “scientifica”, storica e contestualizzata, in molti casi anche con un’impostazione liberatoria. Il risultato è una lettura militante e popolare della Parola, simile a quella delle Comunità ecclesiali di base e a quella di teologi ed esegeti della cosiddetta teologia della liberazione.

«Tutte hanno la Bibbia come fondamento assoluto. La differenza è nel modo in cui si legge e interpreta il libro sacro. La mia percezione è che nelle chiese storiche ci sia uno sforzo di effettuare una lettura “scientifica”, storica e contestualizzata, in molti casi anche con un’impostazione liberatoria. Il risultato è una lettura militante e popolare della Parola, simile a quella delle Comunità ecclesiali di base e a quella di teologi ed esegeti della cosiddetta teologia della liberazione.

Al contrario, in molte chiese di estrazione neopentecostale, l’approccio alla Bibbia è stato “letterale” (conta solo ciò che sta scritto, a prescindere dal tempo, dal luogo, dalla cultura) e, nel peggiore dei casi, fondamentalista. Penso anche a casi estremi come quelli dei “predicatori elettronici” che si sono lanciati nella radio e nella televisione con molto successo raggiungendo ampi settori del mondo urbano e del mondo andino.

In ogni caso, non si può generalizzare dicendo che c’è un approccio buono e uno cattivo alla Scrittura. Va ricordato che anche nelle chiese storiche, compresa la cattolica, si è spesso fatta una lettura fondamentalista».

Influenza statunitense?

Si dice che, almeno inizialmente, le Chiese evangeliche arrivarono in America Latina sulla base di un programma strategico degli Stati Uniti che mirava espressamente a indebolire la Chiesa cattolica, vista come un nemico della loro dominazione in quei paesi (considerati come il loro «giardino di casa»). Particolarmente paura facevano il movimento della teologia della liberazione, l’opzione preferenziale per i poveri, la richiesta di una maggiore giustizia economica, eccetera. Tutto questo corrisponde al vero o è una mera ipotesi politica?

«È in gran parte vero. Secondo me, sono due i passaggi storici fondamentali. Il primo è dato dal Rapporto Rockefeller sulle Americhe del 1969, affidato dall’allora presidente statunitense Nixon a Nelson Rockefeller. L’ipotesi del Rapporto era che la Chiesa cattolica non fosse più un fedele alleato degli Stati Uniti e che al suo interno germogliassero idee rivoluzionarie che si sarebbe dovute contrastare attraverso altre chiese o denominazioni evangeliche.

Vennero cercati alleati anche negli alti comandanti militari usciti dalla Escuela de las Americas, pronti a combattere i gruppi di sinistra che spesso erano di appartenenza cattolica. In quegli anni un gran numero di catechisti, delegati della Parola, religiosi, sacerdoti e vescovi furono eliminati in Messico, Guatemala, El Salvador, Brasile, Ecuador, Argentina, Cile.

Qui è stata patetica e scandalosa la complicità di troppi vescovi, cardinali, nunzi. Il caso più noto probabilmente riguarda un cardinale, attuale decano del collegio cardinalizio, amico personale del golpista e pluriassassino generale Augusto Pinochet.

Un altro momento cruciale fu durante l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Nel 1981 egli creò l’“Istituto sulla religione e la democrazia” per appoggiare le chiese evangeliche e finanziare la loro predicazione nel continente americano in contrasto con l’azione liberatrice e di coscientizzazione delle altre chiese».

![]()

I motivi dell’abbandono

Nei paesi dell’America Latina, la percentuale di cattolici è passata dall’80 (1995) al 63 (2013) per cento. Molti cattolici hanno abbandonato la Chiesa di Roma per entrare in quelle evangeliche, che infatti sono arrivate ad avere il 20 per cento dei fedeli nel giro di un ventennio. Come si spiega quest’esodo?

«Il fenomeno è molto complesso. Le cause sono molteplici e alcune di loro strutturali. Per quanto mi è dato di capire una delle cause principali è la scarsa evangelizzazione e formazione dei cattolici, anche per colpa di noi sacerdoti. Don Sergio Méndez Arceo, vescovo di Cuernavaca (Morelos), uno dei pastori più coraggiosi e controversi del Messico, dopo il Concilio Vaticano II parlava di cristiani “remojados” o “anagráficos”, eredi di una tradizione piuttosto che di un’esperienza di fede.

Quello che cercano i cristiani che emigrano verso altre confessioni è affetto, accoglienza, vicinanza; una chiesa meno piramidale e ministeriale, dove ognuno abbia voce in capitolo. Essi desiderano un culto meno rigido; più libertà e spontaneità in una chiesa dove siano protagonisti e non semplici consumatori di qualcosa che viene offerto già confezionato. A questo si aggiunge anche un ruolo da protagonista della donna che la Chiesa cattolica relega invece a servizi pratici ed esclude dalle posizioni di responsabilità».

L’accoglienza e la vicinanza di cui lei parla si concretizzano anche con l’uso da parte dei pastori evangelici di canti, applausi, grida di gioia?

«Mi riferisco a questo, ma pure al modo in cui gli evangelici accolgono le persone che arrivano per la prima volta nelle loro strutture. Di solito ci sono persone che, all’ingresso, accolgono molto affettuosamente, chiedono il nome, offrono del materiale stampato (a volte anche la Bibbia), accompagnano ai banchi. I nuovi vengono presentati ai pastori e alla comunità perché preghino per loro, impongano le mani ecc. Poi magari li invitano a tornare, ad approfondire certi argomenti nelle loro scuole domenicali o perfino visitandoli nelle loro case. Domandano se ci sono dei malati in casa, offrono aiuto spirituale e anche materiale. Di solito, fra noi cattolici, questi aspetti sono molto trascurati».

Non è che i fedeli cerchino anche risposte pratiche a problemi pratici?

«È ovvio che cercano soluzioni e risposte alla vita di ogni giorno. Ci sono persone che sopravvivono in condizioni di povertà (o impoverimento) e di insicurezza. Persone che affrontano la violenza, la disoccupazione, la mancanza di salute e di una casa».

Anche in Brasile, il più grande paese cattolico del mondo, le nuove Chiese evangeliche sono in rapidissima e costante crescita. Ci sono ragioni peculiari?

«Purtroppo, durante il pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica brasiliana è stata spogliata dei suoi migliori pastori per sostituirli con vescovi conservatori, alcuni dei quali nemici dichiarati della teologia della liberazione e delle comunità di base. Disorientati, i fedeli brasiliani hanno intrapreso un esodo di massa verso i gruppi neopentecostali che promettevano altre cose».

Pedofilia

Lei ha parlato di scarsa autocritica della Chiesa cattolica. In molti paesi latinoamericani – inclusi Messico e Perù – si sono verificati scandali di pedofilia. Quanto hanno contribuito alla perdita di fedeli?

«Statisticamente non credo che siano molti i cristiani che hanno lasciato la Chiesa per queste ragioni. Nonostante contraddizioni e peccati (ma in alcuni casi si dovrebbe parlare di crimini) la Chiesa rimane una delle istituzioni più credibili, non escludendo che la sua integrità morale e spirituale sia stata intaccata dagli scandali cui lei accenna. Per fortuna molte persone ripongono la loro fede e fiducia in Dio (e Gesù), e questo consente loro di continuare a rimanere nella chiesa, nonostante tutto. Per le persone semplici o forse per le meno istruite, non è difficile perdonare il comportamento scandaloso di sacerdoti, religiosi e clero. Tra i maggiori casi uno è nato proprio qui in Messico: è quello di Marcial Maciel la cui congregazione – i “Legionari di Cristo” – e i laici di “Regnum Christi” ad essa legati stanno proseguendo con il sostegno e la simpatia di molte persone, nonostante i ripetuti comportamenti immorali del loro fondatore (morto nel 2008, ndr).

In ogni caso la Chiesa ha il dovere di fare giustizia: accompagnare le vittime, essere vicina a loro e riparare il danno. Perché tutto ha un limite, anche la pazienza della gente. Occorre agire con urgenza prima che sia troppo tardi e si produca un esodo di massa».

![]() Un pastore di una delle tante chiese evangeliche in ginocchio nel Parco Centrale di Città del Guatemala – AFP PHOTO / JORGE UZON

Un pastore di una delle tante chiese evangeliche in ginocchio nel Parco Centrale di Città del Guatemala – AFP PHOTO / JORGE UZON

Chiese evangeliche: «Miracoli» in vendita

Quali sono gli strumenti d’attrazione delle nuove Chiese evangeliche?

«Dalla teologia della prosperità al marketing sono molti gli strumenti utilizzati. Secondo me il problema più grave è l’intenzione che troppo spesso si nasconde dietro queste chiese: l’interesse di pastori senza scrupoli. Uno dei casi più noti è quello del pastore guatemalteco Cash Luna, diventato incredibilmente ricco sfruttando la religiosità e, non di rado, l’ignoranza e la buona fede dei suoi seguaci».

Lo strumento più meschino e vergognoso è però la promessa di «guarigioni miracolose», non crede?

«Sono uno strumento e sono molto redditizie. Tante persone disperate ripongono la loro ultima speranza in taumaturghi di ogni genere. Questi personaggi accompagnano i rituali con elementi che toccano la sensibilità e la suscettibilità delle persone. Ma questo non accade solo nel campo evangelico. Io stesso ne sono stato testimone in ambito cattolico durante le famose “messe di guarigione” (misas de sanación). In occasione delle quali viene allestito un mercato del sacro con vendita di olio e acqua benedetta, libri e video del taumaturgo di turno».

E l’utilizzo della paura del diavolo («Lo que no es de Dios es del diablo»)?

«Il discorso sul diavolo diventa spesso patetico. Lo vedono dappertutto e in tutti quelli che non la pensano come loro. Diventa un’autentica ossessione. Satanizzano tutto, specie il culto o la pietà popolare verso la Madonna e i santi. A volte lo fanno anche in modo violento e con parole disgustose. Lo stesso vale per governi, sistemi o gruppi che non la pensano come loro o che portano avanti un’etica laica rispetto a certi temi».

Teologia della liberazione versus teologia della prosperità

I poveri sembrano più attratti dalla teologia della prosperità che dalla teologia della liberazione.

«Credo che i poveri, non tutti ovviamente, siano stati attratti più dalla teologia della prosperità che dalla teologia della liberazione a causa della miseria, del dolore e dello sfruttamento secolare. Le promesse di prosperità sono più allettanti per la loro immediatezza rispetto alla speranza proposta dalla teologia della liberazione. Questa è un processo lento, graduale, sofferto e conflittuale che molti hanno finito per pagare con la loro vita.

È più facile aspettare una soluzione dall’alto che collaborare con Dio per abbattere le barriere e creare nuove strutture in cui prevalgano la pace, la giustizia, l’equità.

Entrare nella dinamica della vera fede – come proposto dalla teologia della liberazione – ha un prezzo alto che non tutti sono disposti a pagare. Molte volte, l’esempio di martiri e profeti, invece che incoraggiare e stimolare, spaventa».

![]()

Origini del fondamentalismo

Padre Jorge, per le nuove Chiese evangeliche si può parlare di fondamentalismo-integralismo religioso alla stregua dell’islam? In fondo anche la Bibbia – come sta accadendo in maniera drammatica con il Corano – può essere letta in modo fondamentalista.

«Si, purtroppo. Ma questo non è un problema solo delle nuove Chiese evangeliche. Succede così anche nella Chiesa cattolica e nelle altre chiese storiche. Di sicuro accade di più nelle nuove confessioni perché ci sono tanti interessi. Ai pastori non interessa arrivare alla verità. Ciò che vogliono è riaffermare potere, ricchezza, successo personale o di gruppo sfruttando l’ignoranza della gente semplice che deve lottare ogni giorno per sopravvivere. Basta vedere i già citati “predicatori elettronici” che – Bibbia in mano – promettono salvezza e miracolose guarigioni o minacciano coloro che non si convertono alle loro chiese.

A me ha fatto impressione sentire i predicatori di taglio fondamentalista nel grande piazzale davanti alla cattedrale di São Paulo, in Brasile. Così come oggi mi fa paura ascoltare gli improvvisati predicatori davanti alla cattedrale di Città del Messico che insultano e minacciano quelli che entrano per pregare o visitare la chiesa. Sono autentici terroristi che ammazzano con la lingua».

In qualsiasi fede ci sono elementi di fondamentalismo. Lei come lo spiega?

«Io mi spiego questo fenomeno così: dietro ogni fede ci sono esseri umani fragili e peccatori. Incapaci di andare in profondità. Quanta ragione aveva l’apostolo Paolo nel dire: «La lettera uccide, ma lo Spirito vivifica» (2Cor 3,6).

Questo succede un po’ in tutte le fedi: nel cristianesimo, nell’islam, nel buddhismo (che solitamente s’identifica con la pace e la benevolenza). Ho sentito parlare pure d’induisti zelanti che, mentre vanno in giro, spazzano davanti a loro per non pestare o magari uccidere gli insetti che sono per terra e poi magari vanno a uccidere o appiccare fuoco a chiese cristiane.

Per i fedeli in genere è un modo di tirarsi fuori dalla realtà, tante volte crudele, per entrare in un mondo di sogni e illusioni, che purtroppo molte volte risultano frustranti. Da noi si dice: Resultò peor el remedio que la enfermedad (È stata peggiore la medicina della malattia, ndr).

In realtà il fondamentalismo religioso è un fenomeno molto complesso che spesso finisce con il prevalere sulla ragione, il buon senso e la tolleranza».

Le scelte di Francesco

In questo scenario complesso come si sta comportando la chiesa di papa Francesco?

«Il papa è stato molto vicino, tollerante e umano verso le altre chiese e denominazioni religiose. In tale contesto sono significativi i suoi incontri con pastori e comunità di diverse confessioni: anglicana, luterana, valdese, ortodossa. Un atteggiamento il suo che si accompagna a una sana autocritica».

E rispetto all’avanzata del neoevangelismo?

«Ciò che la Chiesa cattolica può fare davanti all’avanzata del neoevangelismo è di seguire il papa. E cioè di rispondere al suo reiterato messaggio di essere una Chiesa missionaria che si muove verso le periferie esistenziali, che promuove la comunione e costruisce ponti invece di muri».

Paolo Moiola

(seconda puntata – fine)

Archivio MC

La prima puntata, Paolo Moiola, Scalare il potere (con religione),

è uscita in aprile 2017.

![]()

Un fenomeno diffuso

Il virus del fondamentalismo e dell’intolleranza

Non soltanto l’islam e il neoevangelismo, ma anche l’induismo, l’ebraismo e il buddhismo possono ammalarsi con il virus del fondamentalismo e dell’intolleranza. In forme più o meno gravi.

Per definire fondamentalismo e intolleranza facciamo ricorso al dizionario Treccani. Con il termine di fondamentalismo s’intende una «caratteristica dei movimenti religiosi, ma anche ideologici e politici, che propugnano un ritorno radicale ai “fondamenti” di una dottrina, identificati come autentici e infallibili. Adoperato per la prima volta in ambito cristiano negli Stati Uniti alla fine del 19° sec., per indicare le correnti protestanti dichiaratamente ostili al mondo moderno in nome dei cosiddetti fondamenti della fede minacciati dalla secolarizzazione, il termine fondamentalismo viene oggi impiegato per indicare qualsiasi gruppo caratterizzato dall’intransigente difesa del fondamento puro e incontaminato della propria identità, in particolare religiosa». L’intolleranza è invece «l’atteggiamento di chi, nella religione come nella politica o nella scienza, sente così forte l’attaccamento per le proprie idee, opinioni, sentimenti, da non potere ammettere in alcun modo la manifestazione di un pensiero diverso, al quale in base unicamente a tale disformità nega qualsiasi valore; e pertanto intende anche la polemica soltanto come mezzo rivolto a quel fine più generale. Tale atteggiamento nasce dalla convinzione di possedere una verità assoluta e immutabile». Due fenomeni – il fondamentalismo e l’intolleranza – che vanno a braccetto. Non sempre, ma spesso. Con un’immagine metaforica possiamo assimilarli a un virus che colpisce varie fedi religiose, probabilmente tutte, in forme più o meno gravi.

- Difficile non considerare come fondamentalista e intollerante la sharia, la legge islamica. Abituati ad accostarla a paesi quali l’Arabia Saudita e il Pakistan, oggi vediamo che essa potrebbe essere adottata anche da paesi musulmani fino a ieri considerati laici come la Turchia.

- Dal 2014 in India è primo ministro Narendra Modi, leader del partito nazionalista indù Bharatiya janata party (Bjp). Con lui al potere i sostenitori del nazionalismo indù sono usciti allo scoperto mostrando una forte intolleranza verso le minoranze religiose musulmane e cristiane, vittime di centinaia di episodi di violenza. Nel paese si stanno diffondendo i Gau Rakshaks, gruppi di vigilantes indù che linciano camionisti, macellai e acquirenti di carne di vacca, animale considerato sacro (Gau Mata) dell’induismo.

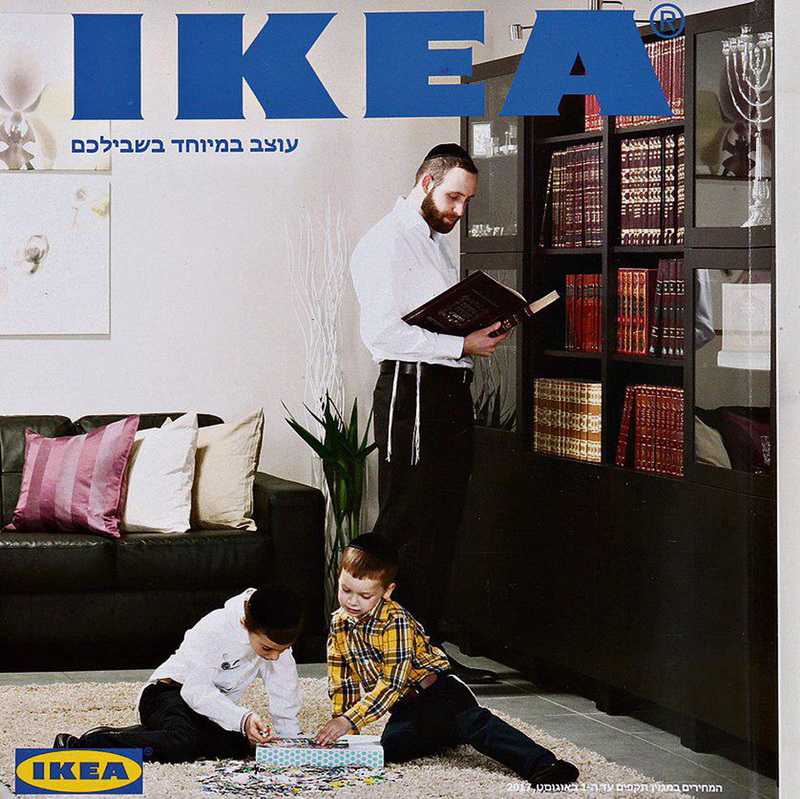

In Israele la crescita – in numero e forza – degli ebrei ultraortodossi (Haredim, «timorosi di Dio») è in atto da anni. Gran parte delle colonie nei territori palestinesi occupati sono abitate da loro. Il fondamentalismo degli Haredim è così diffuso e radicato che – all’inizio del 2017 – Ikea, la multinazionale svedese dell’arredamento, ha prodotto un catalogo appositamente per loro: senza immagini di donne.

In Israele la crescita – in numero e forza – degli ebrei ultraortodossi (Haredim, «timorosi di Dio») è in atto da anni. Gran parte delle colonie nei territori palestinesi occupati sono abitate da loro. Il fondamentalismo degli Haredim è così diffuso e radicato che – all’inizio del 2017 – Ikea, la multinazionale svedese dell’arredamento, ha prodotto un catalogo appositamente per loro: senza immagini di donne.- Anche il buddhismo, fede nota per avere la tolleranza tra i propri principi basilari, non è esente dal fondamentalismo. Lo scorso marzo le autorità del Myanmar hanno emesso un ordine per bandire dalla preghiera pubblica il noto monaco buddhista Ashin Wirathu. Il religioso è accusato di diffondere l’odio contro i musulmani Rohingya di Rakhine, stato in cui ci sono state ripetute violenze contro la minoranza islamica. Dire che si tratta di un unicum legato a una situazione particolare non è esatto, dato che anche in Sri Lanka ci sono scontri tra la maggioranza buddhista e le minoranze cristiana e musulmana. Nell’isola è il monaco Gnanasara Thero, leader del gruppo buddhista «Bodu Bala Sena» (Bbs), a predicare il fondamentalismo.

Paolo Moiola