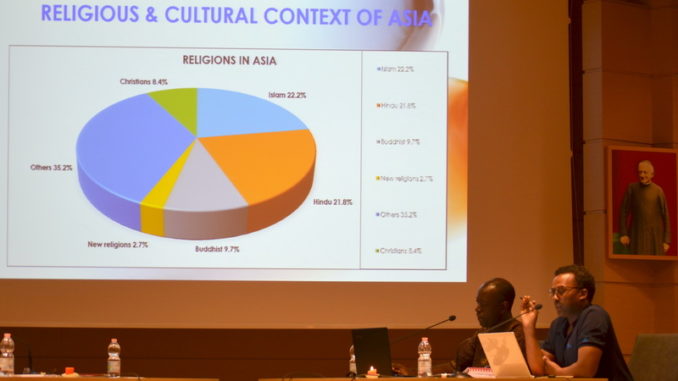

Malaysia: Allah… ma non per tutti

Un paese ricco di diversità, diviso tra il continente asiatico e l’isola del Borneo. Un tempo ponte tra Occidente e Oriente. Da oltre due secoli vi convivono tre principali gruppi etnici e quattro grandi religioni. Non senza problemi. Abbiamo incontrato il direttore del settimanale cattolico nazionale che ci ha raccontato le nuove sfide della Malaysia.

![]()

Kuala Lumpur. Padre Lawrence Andrews, gesuita malese, nel 1994 ha fondato il settimanale cattolico «Herald» (www.heraldmalaysia.com). Con una tiratura di 16.000 copie, il periodico è distribuito in tutta la Malaysia. Il giornale pubblica articoli in diverse lingue, le principali parlate nel paese: malay (lingua malese), cinese mandarino, indiano tamil e inglese. Il paese è infatti un mosaico di popoli e culture. Le etnie principali, oltre ai nativi (malesi o malay, che si dividono a loro volta in diverse etnie locali, molte delle quali vivono nel Borneo), i cinesi (migrati qui a partire da inizio 1800) e gli indiani tamil.

La Malaysia è una federazione di monarchie costituzionali, e riunisce 11 stati della Malesia continentale (o peninsulare) e gli stati Sabah e Sarawak sull’isola del Borneo. Oltre il 61% della popolazione è musulmana (l’islam è pure religione ufficiale), seguono i buddhisti (19,8%), i cristiani (9,2%) e gli induisti (6,3%), oltre altre religioni.

«La maggioranza dei cattolici parla malese e vive in Borneo. Qui invece, nella Malaysia occidentale, c’è una grande mescolanza di lingue e quella più comune è l’inglese», ci racconta padre Lawrence che incontriamo nel suo ufficio, alla parrocchia Saint Francis Xavier, a Petaling Jaya, comune periferico di Kuala Lumpur, la capitale.

«È importante sottolineare che i nativi cattolici che parlino malay vivono in Borneo. Su questioni linguistico-religiose abbiamo avuto un contenzioso con il governo. Il termine “Allah” in malay significa “Dio” ed è un nome generico, ma lo stato ha proibito a noi cattolici di usarlo, in particolare a mezzo stampa, perché lo possono utilizzare solo i musulmani. Per secoli abbiamo detto e scritto “Allah” anche noi per indicare Dio, ecco perché mi sono impuntato. Ma abbiamo perso. Adesso dobbiamo scrivere nomi come la traduzione di “Lord” (Signore) che è “Tuan”, che però non è la stessa cosa. Si dovrebbero usare entrambi».

![]()

Le comunità etniche

Il giornale cattolico è dunque indirizzato a tutte le comunità etniche del paese. Padre Andrews ci racconta l’evoluzione del multiculturalismo in Malesia.

«A partire dagli anni ’80 c’è stata una progressiva sistematica polarizzazione su base etnica. La gente è diventata più cosciente del proprio background culturale e quindi è andata nella direzione di una maggiore divisione tra un gruppo e un altro. Se negli anni ’50 e ’60 i gruppi non erano un problema, c’era una grande mescolanza, le persone di comunità etniche diverse erano amiche tra loro, si invitavano a casa una con l’altra, oggi assistiamo a maggiore divisione. In particolare si sta verificando un’avanzata del fondamentalismo islamico a causa di un’influenza che viene dal Medio Oriente. Le donne hanno iniziato a coprirsi con l’hijab (velo semplice che lascia scoperto il volto, ndr), e a ritirarsi nel proprio gruppo. Prima si dava la mano anche alle donne, adesso non più, o almeno è sconsigliato. Oggi se un musulmano va nella casa di un non musulmano non mangia, perché ha paura che ci sia carne di maiale. Questo processo si è molto accentuato negli ultimi anni».

![]()

Malesi per Costituzione

In Sarawak, Borneo, un testimone ci aveva raccontato: «Ci sono molte differenze tra Malaysia peninsulare e Borneo per quello che riguarda l’integrazione tra le comunità. Nella penisola i gruppi etnici sono molto più divisi, ovvero si frequentano persone dello stesso gruppo. In Borneo invece è molto comune la frequentazione interetnica, ad esempio tra musulmani e cristiani o tra cinesi e malay».

Continua padre Lawrence: «I gruppi etnici e le religioni stanno diventando una cosa sola, mentre prima non era così. In Malaysia vivono cinesi di differenti dialetti, indiani e diversi gruppi etnici e nativi, di cui i malay sono la maggioranza. Questi ultimi sono in gran parte musulmani (soprattutto nella zona peninsulare, ndr). Questo è l’unico paese al mondo in cui le etnie sono definite nella Costituzione. Essere malay è definito nella carta fondamentale».

La Costituzione federale malese definisce come malay colui che è nato localmente, abitualmente parla malay, segue i costumi malay e professa l’islam (art. 160). Cinesi e indiani sono definiti come discendenti di immigrati di questi due gruppi. L’articolo 153, inoltre, conferisce particolari privilegi ai malay. Un malay che si converte e non è più musulmano, non è più considerato malay per la legge e perde tali privilegi.

«Gli indiani qui sono maggioritariamente indu, ma ci sono anche musulmani. Il 60% dei cattolici vivono nel Borneo (Sabah e Sarawak) e sono anche malay. In Malaysia occidentale, invece, i cattolici non sono mai malay, ma solo cinesi e indiani. I malay sono musulmani. Qui in territorio peninsulare se un malay vuole diventare cattolico, può essere arrestato. Ecco perché non possiamo usare il nome Allah, perché i musulmani temono che si possa creare confusione (e quindi conversioni)». Di fatto legalmente un malese deve essere musulmano. Le corti islamiche, hanno deciso che i malesi etnici devono rimanere musulmani e non è loro consentito cambiare religione. Questo è valido anche per una persona di altra etnia convertita all’islam. «In tutto siamo circa 3 milioni di cattolici su una popolazione totale della Malaysia di 30 milioni. In penisola siamo circa 300.000 cattolici».

In Malaysia l’islam è religione ufficiale di stato e, questioni linguistiche a parte, le relazioni tra chiesa cattolica e governo sono passabili. «Sono ok – ci dice padre Lawrence, ripetendo più volte l’ok -, non possiamo dire buone, ma va bene. Occorre avere permessi per qualsiasi cosa. Per costruire una chiesa devi avere il permesso e a volte non te lo danno. Tutto ciò crea ritardi. Se non chiedi troppo puoi vivere in pace, nessun problema. Non siamo al livello dell’Indonesia, a grande maggioranza musulmana, dove gli islamici possono andare in una chiesa e chiedere che si fermino le funzioni. Qui non lo hanno ancora fatto, almeno fino ad ora.

Con la polizia, inoltre, abbiamo buoni rapporti, possiamo parlare con loro. Ci danno protezione durante le grandi feste. In questo periodo storico è importante, con l’avanzata del terrorismo e dell’Isis».

![]()

Non è terra di missione

La chiesa cattolica in Malaysia storicamente ha avuto l’appannaggio dell’educazione. Tramite istituti religiosi, come i fratelli delle Scuole cristiane (di La Salle) e le suore canossiane, ma anche le francescane, da Italia, Francia e Irlanda, furono fondate scuole di ogni grado. «Oggi la maggior parte delle scuole sono però gestite dal governo. Il numero di religiosi è sceso, per cui le risorse umane sono diminuite. Molte delle nostre scuole sono ora gestite da islamici e hanno professori musulmani. Le migliori scuole sono quelle in lingua cinese, ma non ci sono religiosi. Cerchiamo di assumere professori cinesi, ma difficilmente sono cattolici. E non saremo sorpresi se una volta ritirati, saranno sostituiti da musulmani».

In Malaysia sono presenti diverse congregazioni religiose anche di origine europea, ma non ci sono quasi più missionari. «La chiesa locale è forte e inoltre non possono più venire gli stranieri a causa di una legge del 1970 che ostacola l’arrivo di nuovi missionari. Quelli che vivevano già nel paese, potevano stare ma al massimo otto anni. Alcuni sono diventati residenti per cui sono riusciti a prolungare la loro permanenza, ma in generale non abbiamo possibilità di avere altri missionari. Le congregazioni sono tutte costituite da persone locali, il che è un bene. Non siamo più un paese di missione», dichiara con un certo orgoglio. In Malaysia, non si vedono appariscenti casi di povertà, neppure nelle grandi città, come invece capita in tante capitali nel mondo. La povertà è presente ma circoscritta, ci ricorda padre Andrews. Secondo la Banca mondiale la Malaysia è quasi riuscita a eradicare la povertà, portando il numero di famiglie che vivono sotto la soglia di 8,50 dollari al giorno dal 50% degli anni ‘60 al 1% di oggi. Secono padre Andrews «si tratta di statistiche un po’ esagerate. Il Borneo è più povero, soprattutto nelle zone rurali. Anche qui a Kuala Lumpur ci sono quartieri poveri. Se in una famiglia entrano 1.500 ringgit al mese (320 euro) e ne servono 500 per l’affitto, quello che resta non basta».

![]()

Occhio alle conversioni!

I cattolici non sono gli unici cristiani. Sono presenti anglicani e gli altri protestanti. «Con gli altri cristiani, anglicani, luterani, metodisti, evangelici, partecipiamo alla Christian federation of Malaysia, Cfm. È una piattaforma che ci permette di parlarci e confrontarci quando ci sono difficoltà. Ad esempio adesso non possiamo più stampare bibbie in malese. Una legge ce lo proibisce. Stiamo negoziando con il governo per cambiare le cose. Ci sono le vecchie bibbie ma non possiamo averne di nuove. Gli evangelici sono piuttosto duri, per cui a volte hanno avuto problemi. Ad esempio quando cercano di battezzare dei musulmani. Due pastori sono scomparsi per questo motivo. Noi cerchiamo di metterli in guardia».

Chiediamo a padre Andrews qual è, secondo lui, la sfida per il futuro. «Ne abbiamo due: una all’esterno della comunità cristiana e l’altra all’interno. Quella all’esterno è la sfida dell’islam, sempre più presente. I musulmani cercano di convertire i fedeli di altre religioni. Noi, invece, dobbiamo lavorare per costruire ponti ovunque con altre comunità e religioni, come dice papa Francesco. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità e non guardare solo noi stessi. Se non riusciamo a lavorare con le altre religioni non ci sarà pace in questo paese, perché una religione dominerà sulle altre. Lo chiamiamo dialogo interreligioso. Il papa sta spingendo su questo e ha creato un nuovo dicastero su questo tema. In particolare lui parla ai musulmani, affinché non ci sia scontro, ma amicizia. L’altra sfida che abbiamo è non perdere i nostri fedeli, in quanto siamo una minoranza».

Marco Bello

(fine prima parte – continua)

![]()

Cronologia essenziale

Dalla via delle spezie alla Petronas

Dalla via delle spezie alla Petronas

- 1402 – Il principe pirata hindu Parameswara, giunto da Sumatra, fonda quello che sarà il grande porto commerciale di Melaka (a Sud dell’attuale Kuala Lumpur), cerniera tra India e Cina. Negli anni successivi viene adottata la religione musulmana (la penisola era buddhista e hindu) e Melaka diventa centro nevralgico per la diffusione della fede e della lingua malese.

- 1509-11 – Arrivano i primi commercianti portoghesi in cerca di spezie. Melaka viene poi conquistata dai portoghesi che la controllano per 130 anni.

- 1641 – Gli olandesi, in concorrenza con i portoghesi per il commercio delle spezie dall’Asia all’Europa, si fanno aiutare dal sultano di Johor e conquistano Melaka, che gestiranno per 150 anni. Inizia il declino della città. Gli olandesi potenziano Batavia, l’attuale Jakarta (Indonesia).

- 1786 – Anche gli inglesi, con la loro Compagnia delle Indie Orientali, si rendono conto dell’importanza di una base commerciale sulla penisola malese, tra India e Cina. Il britannico Francis Light ottiene l’isola di Penang (a Nord di Kuala Lumpur) per un primo insediamento.

- 1819 – Stamford Raffles, governatore inglese di Java, sbarca sull’isola di Singapore e negozia un accordo con il sultano: la Compagnia delle Indie ottiene l’isola in cambio di denaro e ne fa un importante porto.

- 1824 – Gran Bretagna e Paesi bassi firmano un trattato per dividere la regione in due distinte zone d’influenza: agli olandesi l’Indonesia e ai britannici i territori sulla penisola.

- 1839 – L’avventuriero inglese James Brook sbarca nel Borneo Nord orientale, dove aiuta il sultano del Brunei a sedare una rivolta. Nel 1841 riceve l’incarico di governare sulla regione (Sarawak), che si allargherà e sarà prospera sotto di lui e suoi discendenti (i rajah bianchi) per 100 anni, fino all’invasione giapponese durante la seconda guerra mondiale e poi al protettorato britannico.

- 1865 – Il console statunitense del Brunei (impero potente in passato) approfitta della malattia del sultano per farsi affidare il Nord (l’attuale Sabah) che poi passerà agli inglesi diventando British North Borneo company (1881). Nel 1888 il Brunei diventa protettorato britannico.

- 1941 – I giapponesi conquistano la Malaysia peninsulare e il Borneo. Reprimono il movimento comunista cinese. Si crea una guerriglia nella giungla che si oppone all’invasore. Nel 1945 i giapponesi si arrendono e i britannici riprendono il controllo della penisola.

- 1946 – I britannici convincono i sultani a creare Malay Union controllato dall’Inghilterra. I malesi protestano e viene creato il primo partito malese: United Malays National Organization (Umno). Questo porta alla creazione della Federazione della Malesia e apre la via per l’indipendenza.

- 1953 – L’Umno stringe un’alleanza con la Malayan chinese association (i cinesi) e il Malayan indian congress (gli indiani). Nasce il Parti Perikatan guidato da Tunku Abdul Rahman, che vince le prime elezioni nazionali nel 1955 e guida il paese verso la Merdeka (indipendenza).

- 1957 – Dichiarata l’indipendenza della Malesia peninsulare. Rahman diventa primo ministro.

- 1963 – Sabah e Sarawak (Borneo sotto controllo britannico) si uniscono a Malesia e Singapore formando la moderna Malaysia. Singapore ne esce due anni dopo per problemi interetnici cinesi – malesi.

- 1969 – La Federazione vive frizioni tra le comunità etniche. I malesi nativi (detti bumiputra) sono più poveri di cinesi e indiani, ma hanno privilegi politici. Le tensioni sfociano in disordini in capitale che fanno 198 vittime. Il governo a prevalenza malese, vara un programma economico a favore dei nativi (1971), che continua ancora oggi. In venti anni di programma sono aumentate le aziende gestite dai nativi ed è cresciuta una classe media dei malesi.

- 1970 – oggi – Grazie ai numerosi giacimenti di petrolio e gas naturale (getiti dalla Petronas, compagnia di stato), ma anche alla diversificazione industriale, la Malysia è riuscita a mantenere tassi di crescita vicini al 7% per 25 anni (Banca mondiale). Anche durante la crisi finanziaria asitica (‘97-’98) e quella mondiale (dal 2008), i livelli di crescita si sono mantenuti intorno al 5,5%. La crescita ha agito nel senso della riduzione delle disuguaglianze, con l’effetto di eradicare la povertà estrema, passata da oltre il 50% della popolazione negli anni ‘60, all’1% di oggi, secondo dati ufficiali.

Ma.Bel.

![]()