Mozambico:

Bwana Cilimba, l’uomo dal cuore forte

I missionari della Consolata arrivano in Mozambico nel 1925 nella provincia del Niassa. Uno dei primi è padre Pietro Calandri, detto «Bwana Cilimba», un cuneese forte, determinato, innamorato della gente e con il cuore pieno di Cristo. Fonda una grande missione, ma soprattutto costruisce una solida comunità cristiana che vive con fedeltà la propria fede in un ambiente musulmano e attraverso le prove di una lunga guerra.

![]()

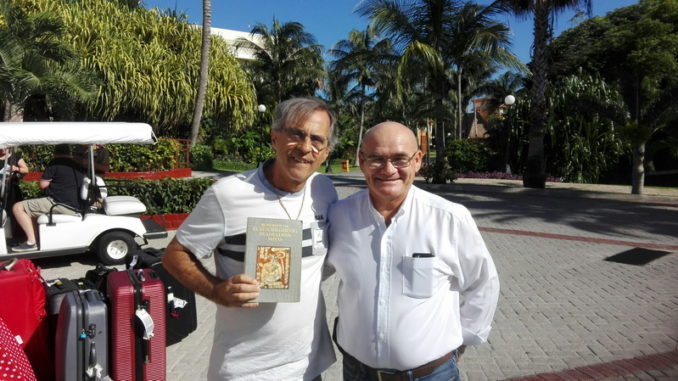

I cattolici e i musulmani del Niassa hanno celebrato a Massangulo con grande affetto e solennità il 50° anniversario della morte di padre Pietro Calandri, il primo missionario della Consolata in Mozambico e il pioniere dell’evangelizzazione della zona. È morto il 12 agosto 1967 a 74 anni dopo una lunga vita missionaria dedicata quasi interamente al servizio dell’evangelizzazione del popolo Ayao e all’educazione dei giovani.

Il suo funerale, partecipato da una moltitudine riconoscente, e la sepoltura in Massangulo, la missione da lui fondata nel 1928, sono stati l’espressione eloquente di quanto fosse considerato e amato da tutti.

Tra i musulmani Ayao del Niassa, si era guadagnato un nome: «Bwana Cilimba», che significa «uomo dal cuore forte e che può gestire tutto». È questo senza dubbio il titolo più adeguato per questo grande missionario della Consolata.

Missionario della Consolata

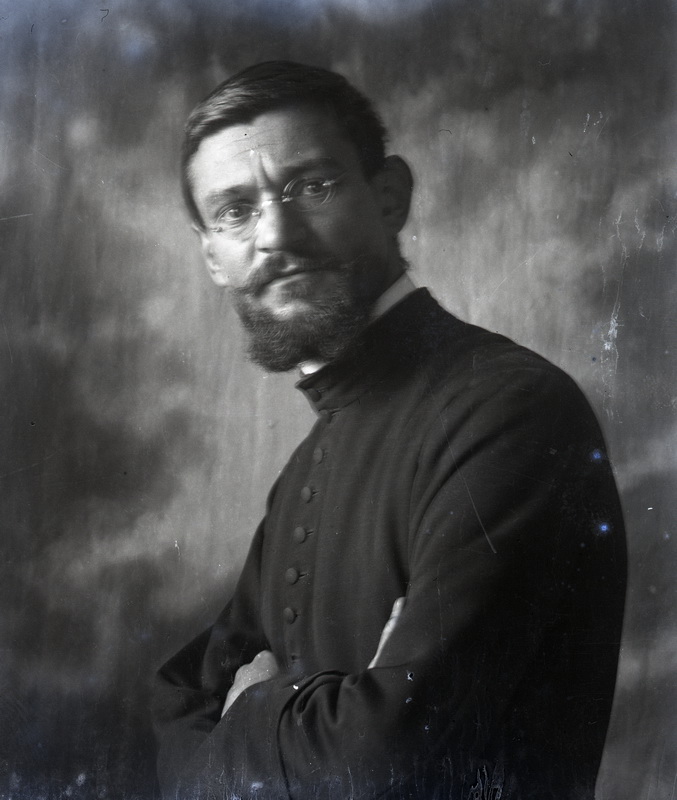

Nato il 5 luglio 1893 a Moretta, Cuneo, fin da piccolo mostra curiosità e un temperamento disciplinato e determinato. Intelligente, sviluppa presto quel notevole senso di osservazione che plasmerà l’artista che più tardi si rivelerà in lui. Il sogno di una vita di dedizione e di avventura portano il giovane Calandri verso la vocazione missionaria, che abbraccia nel 1911, quando entra nell’Istituto Missioni Consolata. Conclusa la sua formazione, è ordinato il 3 febbraio 1917. A causa della guerra non può realizzare il suo desiderio di partire subito verso terre lontane. Il sogno diventa realtà solo tre anni più tardi, quando, nel 1920, viene inviato in Africa. Il Kenya è la sua prima missione e vi rimane cinque anni maturando esperienza, rafforzando la sua formazione e forgiando quel senso pratico che gli sarà molto utile in futuro.

Pioniere in Mozambico

Nel 1925 il giovane missionario riceve una nuova destinazione. Un altro paese africano sta emergendo all’orizzonte: il Mozambico. Sbarca nel porto di Beira il 30 ottobre 1925, ma quasi subito deve tornare in Kenya per accompagnare un padre che si è ammalato e ha bisogno di cure. Rientra nel giugno 1926 accompagnato da padre Giuseppe Amiotti. Hanno il compito difficile di sondare la possibilità di stabilirsi nella vasta regione del Niassa, dove non è ancora entrato alcun missionario cattolico.

Calandri e Amiotti iniziano, così, una grande avventura attraverso terre sconosciute, in un’epoca in cui le comunicazioni sono quasi inesistenti e la mancanza di strade e mezzi di trasporto rende tutto più isolato, lontano e difficile. I due giovani missionari sono i primi cattolici a entrare nel Niassa e si stabiliscono a Mandimba il 5 luglio 1926. Per circa due anni la prima preoccupazione è l’inserimento nel contesto sociale della regione.

Per raggiungere al meglio questo obiettivo si dedicano all’apprendimento della lingua Ciyao, cercando di conoscere gli usi e i costumi del popolo Ayao, compito in cui mettono sempre maggior impegno nella misura in cui cresce in loro l’amore per la gente e la sua terra. Mentre sono a Mandimba dedicano il loro tempo allo studio e all’individuazione e preparazione delle strategie future.

Uno stratega della missione

![]() Dopo essersi dedicato all’osservazione e allo studio, padre Calandri sceglie, ai piedi del Monte Massangulo, il terreno adatto alla sede della missione. E lì, in pieno Niassa, nel mese di maggio del 1928, fonda «Nostra Signora della Consolata di Massangulo».

Dopo essersi dedicato all’osservazione e allo studio, padre Calandri sceglie, ai piedi del Monte Massangulo, il terreno adatto alla sede della missione. E lì, in pieno Niassa, nel mese di maggio del 1928, fonda «Nostra Signora della Consolata di Massangulo».

Uomo metodico, padre Calandri non rallenta il ritmo. Intraprendente, inizia a disegnare una mappa precisa della regione di Massangulo dove svilupperà la sua attività. Rapidamente si impegna nella programmazione dei compiti da intraprendere al fine di creare le strutture di base della missione: la bonifica del terreno; la piantagione dei primi alberi; l’apertura di strade; la costruzione delle strutture necessarie. Visionario, progetta e fabbrica gli edifici per l’abitazione e i servizi essenziali a uno sviluppo strutturato e integrato: internati, scuole, laboratori, mulino, dispensario e maternità.

Usa le risorse locali per gli edifici impiegando l’argilla per la produzione di mattoni e tegole. Attraverso un ingegnoso sistema di canali capta l’acqua da una sorgente nel monte Massangulo per la missione, ottenendo così una risorsa essenziale per tutte le iniziative. Investe nell’agricoltura e nell’allevamento di bovini, nei laboratori di falegnameria, carpenteria e di calzature, per l’auto-mantenimento e il commercio, e anche nella stampa e rilegatura di libri.

Coinvolge la gente in tutte le attività. Integra gli alunni della missione nel lavoro e li forma in modo da poter essere autonomi e capaci di sognare e osare una vita diversa e migliore.

Lavora sempre in collaborazione con altri missionari: i padri Angelo Lunati e Luigi Wegher e i fratelli Giuseppe Benedetto, Lorenzo Baroffio e Ugo Versino, e con il sostegno delle suore missionarie della Consolata e dei catechisti locali.

Il dialogo e la cooperazione con i musulmani

Nei primi tempi non tutto è facile. Dopo la fondazione di Massangulo, padre Calandri e i suoi compagni sperimentano l’ostilità di due capi Ayao musulmani, che non vogliono un’altra religione nella loro terra.

Sopporta pazientemente in quei primi anni l’atteggiamento ostile della popolazione verso la missione e i missionari. Le relazioni di buon vicinato e il lavoro paziente poco a poco danno frutti e l’ostilità lascia il posto a un buon rapporto di collaborazione e rispetto.

Padre Calandri ha un grande merito nello stabilire questo clima di reciproca comprensione e rispetto che dura ancora oggi. Sono numerosi i gesti di aiuto reciproco vissuti negli anni: la difesa della popolazione contro l’espropriazione delle terre per la coltivazione forzata del cotone; l’accoglienza nella missione di gente ricercata (perseguitata) dai militari portoghesi durante la guerra per la liberazione del Mozambico dal dominio coloniale; le visite alle moschee; la partecipazione alle feste comuni. Padre Calandri rispetta la religione della gente senza imporre a nessuno la conversione al cattolicesimo.

Una vita missionaria feconda

Le opportunità per evangelizzare la popolazione Ayao sono rare, ma padre Calandri non si lascia scoraggiare e con pazienza pone le basi per un servizio pastorale duraturo. Alcuni giovani musulmani Ayao accettano, dopo l’approvazione delle loro famiglie, di ricevere il battesimo, e non c’è dubbio che a questo ha contribuito anche la sua indiscussa autorità morale, oltre all’eccellente educazione data nelle scuole della missione.

Con pazienza la comunità cristiana cresce. Si formano le prime famiglie cristiane a cominciare dagli alunni educati negli internati (i «collegi» nei quali gli studenti vivevano durante il periodo della scuola, ndr).

Uomo d’azione, pur con pochi mezzi, dota la missione di Massangulo di un insieme di edifici imponenti non solo per rispondere ai bisogni immediati ma anche per preparare il futuro sviluppo. Uomo di scienze e di lettere, dopo alcuni anni di permanenza nel Niassa, senza tralasciare il lavoro che gli era stato affidato, compila un dizionario e una grammatica della lingua Ciyao.

Lo studio, il dialogo e la predicazione in lingua locale avvicinano alla popolazione e rafforzano l’empatia. Questo radicamento nella cultura della gente porta come frutto positivo l’adozione del missionario tra gli Ayao.

Uomo di elevata sensibilità e senso estetico, progetta e dirige i lavori dell’imponente e bellissima chiesa dedicata alla Madonna Consolata, oggi Santuario diocesano di Massangulo. Ci volgliono 10 anni per costruirla. Il cantiere diventa anche centro di formazione di carpentieri, falegami e muratori esperti perché impiega maestranze e operai locali e utilizza i laboratori di arti e mestieri della missione. Questa straordinaria chiesa ancora oggi è motivo di meraviglia per chi la visita. È stata benedetta il 3 gennaio 1964 dal primo vescovo della diocesi, Dom Eurico Dias Nogueira, nel suo primo atto pubblico.

In una delle cappelle laterali dell’imponente santuario è sepolto padre Calandri in attesa della gloria della risurrezione.

Diamantino Guapo Antunes

![]()

![]()