Niger: Jihadisti, eserciti e migranti nel paese più povero del mondo

Testo e foto di Marco Bello |

La rotta del Sahara è stata affrontata da generazioni di nigerini. Cercavano un lavoro in Libia. Ma oggi nel paese arabo la vita per uno straniero è insostenibile. Anzi, un «nero» è diventato merce di scambio, vacca da mungere, moneta sonante. In fuga da detenzioni arbitrarie e torture, migliaia di persone cercano di tornare a Sud. Qui li aspettano le famiglie, ma anche siccità e scarsità di lavoro.

Zinder. «Vogliamo che la nostra gente resti qui, al villaggio. E possa lavorare la terra anche durante la stagione secca, quando non cade una goccia d’acqua». Chi parla è Galadima, capo villaggio di Guirari, nel comune rurale di Gouna. Siamo nella regione di Zinder a oltre 900 km a Est dalla capitale Niamey, nel Niger profondo. Ma ci troviamo a poco più di 110 km dal confine con la Nigeria, il gigante africano, che da sempre estende qui la sua influenza economica, commerciale, religiosa.

Guirari è un grosso villaggio isolato, in quanto non vi arrivano strade asfaltate, rare da queste parti, ma solo piste di sabbia o laterite. Le grandi direttrici del Niger sono due: una attraversa il paese da Ovest a Est, dalla capitale al confine con il Ciad, a Ngugmi, nei pressi di quello che era il lago Ciad oggi quasi prosciugato. Il lago definisce un confine quadruplo: Niger, Ciad, Nigeria e Camerun. L’altra strada asfaltata arriva dalla Nigeria, a Sud, e giunge fino ad Agadez e Arlit a Nord, dove l’asfalto termina bruscamente per diventare una pista di sabbia. Le due s’incrociano a Zinder, seconda città del Niger, già capitale e sede dell’antico sultanato del Damagram (dal nome della zona in lingua locale) creato nel 1720. Uno dei più importanti nella storia del Niger.

![]()

Due stagioni

Non siamo nel deserto, ma in una zona semiarida, di sabbia, poca terra, laterite e arbusti. Diffuse sono le acacie e altre piante spinose più basse. Qui la gente si è adattata a coltivare una terra povera, che dà frutto durante i mesi di pioggia, da giugno a inizio settembre. In quel periodo si coltivano alcuni cereali, miglio e sorgo, di varietà adattate a questa scarsità di acqua e nutrienti nel sottosuolo. Con i loro grani, si ricava una farina che, preparata come una specie di polenta, costituisce l’alimento base della popolazione. Se piove con regolarità, il raccolto sarà buono e il granaio di casa, dopo il raccolto, potrà tornare pieno, sperando che la scorta duri fino all’anno prossimo. Ma spesso le piogge sono irregolari e il raccolto dell’anno, l’unico, è povero. Il cibo scarseggerà e sarà crisi alimentare.

Dove non ci sono alternative, nei mesi della stagione secca gli uomini lasciano i villaggi e vanno a cercare lavoro in altre zone, e paesi. In particolare, in Nigeria e in Libia. Una migrazione stagionale, storica, che spesso dura alcuni anni. Quella che i nigerini chiamano «esodo», termine che indica l’ampiezza del fenomeno.

Continua Galadima: «Durante la stagione secca, dopo aver finito il lavoro dei campi, molti dei nostri giovani partono. Ma io preferisco che restino al villaggio, in aiuto ai genitori. Vanno in Nigeria, in Libia. Non vogliamo che lo facciano». Non c’è gente che vuole andare in Europa? Chiediamo. «No, ma abbiamo ancora molti giovani in Libia, dove la loro situazione oggi è critica. Vogliamo fare in modo che possano lavorare qui anche nella stagione secca». E continua: «In questa zona abbiamo un sottosuolo fertile. Qui arrivava molta acqua, che irrigava più di 200 ettari. Il problema è che due dighe, Gapati e Zermo, adesso bloccano le acque della valle di Korama». Si riferisce a un avvallamento non lontano dal villaggio, una depressione orografica che raccoglieva molte acque piovane, conservandole anche durante i mesi secchi e permettendo la coltivazione di ortaggi per molti mesi dell’anno.

![]()

Un’alternativa

Dalla metà del 2016 è attivo nella zona un progetto dell’Ong Cisv onlus di Torino, cofinanziato dall’Unione europea che prevede proprio la sistemazione di perimetri irrigui, in modo da permettere la coltivazione di ortaggi durante la stagione secca, grazie all’acqua di pozzi scavati in un’area di 70 ettari.

Maman Daoda è il presidente di un’associazione di contadini, che si organizzano per lavorare nella valle di Korama durante la stagione secca. «Siamo pronti, vogliamo lavorare, in alternativa alla partenza per la Nigeria.

Con la mobilitazione della popolazione fatta dal progetto, poca gente è partita quest’anno. Se parti, quando torni, trovi tuo fratello che, rimanendo, ha potuto lavorare più di te.

Quando la stagione delle piogge comincerà, chi è rimasto (anche nei mesi secchi, ndr) ha potuto lavorare la terra e mettere da parte qualcosa per comprare i materiali e quindi coltivare il campo durante la stagione delle piogge, e potrà comprarsi da mangiare nel periodo nel quale il lavoro è più duro». Nei mesi di giugno e luglio infatti, il lavoro fisico è maggiore, ma le scorte dell’anno precedente sono quasi o totalmente finite.

![]()

La voce delle autorità

Lasciamo il villaggio di Giuirari, con le sue speranze su un futuro nel quale i giovani non dovranno più emigrare, e incontriamo il capo del corpo forestale, nella prefettura di Mirriah (capoluogo del dipartimento), che commenta: «Sono stato in visita nella valle di Korama e ho incontrato la popolazione. Stavano facendo la divisione delle parcelle di terreno che saranno assegnate a ciascuno per coltivare ortaggi. Parlando con loro sono stato contento, perché ho capito che molti hanno rinunciato a partire per la Libia o la Nigeria. Grazie a questo intervento avranno del lavoro. Normalmente, finita la campagna agricola dei cereali, la gente incrocia le braccia, ma ora ha delle risorse importanti che possono essere sfruttate anche nel periodo morto». E conclude: «Si tratta di famiglie molto povere che non riescono a soddisfare i propri bisogni alimentari nell’arco dell’anno con la sola coltivazione di cereali».

Anche il prefetto in persona, avvolto nel suo grand boubou da grande capo, ci parla della sua visione in merito: «Questo intervento permetterà ai più poveri di arrivare a essere autosufficienti, grazie a un appoggio iniziale che viene dato loro. Dovranno essere un po’ più attivi, perché diventano degli attori che contribuiscono al miglioramento della propria condizione di vita. Ma anche individui che, da un momento all’altro, iniziano a contribuire allo sviluppo dell’economia locale. Inoltre, altre comunità potranno ispirarsi alle tecniche e metodologie messe in campo dal progetto, in modo che questi insegnamenti diventino duraturi e diffusi sul territorio».

![]()

I disperati di Birji

Partiti da Mirriah, ci spostiamo una cinquantina di chilometri a Nord di Zinder. Gli alberi si fanno più radi, sono rimpiazzati da bassi cespugli spinosi, la sabbia invade la strada asfaltata e la laterite affiora dal sottosuolo. Ma non siamo ancora nel vero deserto. Anche qui vi sono villaggi di agricoltori che condividono una terra bellissima, ma povera, con popolazioni di allevatori nomadi, i Peulh, i quali si spostano di continuo con le loro mandrie in cerca di pascoli ed acqua.

Ci accompagna madame Nana Aicha Mamadou, responsabile dell’associazione locale Sa3d (Sahel action pour la democratie et le developpement durable, ovvero «Sahel azione per la democrazia e lo sviluppo sostenibile»). Una realtà nuova della società civile di Zinder, che ha la specificità di essere composta in maggioranza da donne.

Arrivati al villaggio Birji, ci dirigiamo nel cortile della scuola elementare, l’edificio più grande in mattoni e cemento. Qui ci aspetta una folla di uomini, molti dei quali piuttosto giovani. Sono vestiti in modo un po’ diverso dai contadini. Hanno giubbotti, giacche o berretti di fattura occidentale, anche se sgualciti e di certo non all’ultima moda. Sono seduti a semicerchio e scrutano gli ospiti venuti da lontano. Sapremo più tardi che sono oltre un centinaio.

Birji è il villaggio più grande, e quindi di riferimento, di una zona particolarmente svantaggiata, in quanto non ha avvallamenti o aree orografiche come la valle di Korama, che raccolgano l’acqua durante le piogge. Inoltre, qui la falda acquifera è molto profonda, e realizzare dei pozzi che forniscano una buona quantità d’acqua anche in stagione secca è più costoso che altrove.

Quest’area – ci racconta madame Nana – è zona particolarmente depressa, segnata quindi da emigrazione stagionale. Questi uomini sono le braccia valide dei villaggi, che lasciano la famiglia durante la stagione secca per andare a lavorare in Libia o in Nigeria.

Ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. I fattori sono due. Le maggiori difficoltà per affrontare il viaggio, a causa della nuova legge nigerina per il contrasto alla migrazione clandestina, che ha reso più complesso spostarsi e in molti casi occorre farlo clandestinamente. Ma soprattutto le condizioni di lavoro e di sicurezza in Libia.

![]()

Inferno Libia

Nassirou ha 35 anni e faceva l’agricoltore a Birji. Lavorava la terra ma non guadagnava abbastanza. Decise dunque di partire, come alcuni suoi conoscenti prima di lui: «Nel 2006 sono andato in Libia per la prima volta dove ho lavorato per un padrone arabo in un allevamento di polli. Vi sono rimasto due anni, durante i quali mandavo i soldi a casa. Poi sono tornato». Nassirou è ripartito una seconda volta per la Libia e vi è rimasto tre anni, senza particolari problemi. «Vi sono andato per la terza volta, ma qualcosa era cambiato». Mentre Nassirou ci racconta come è andata, il suo volto ricorda il terrore: «Quando avevo finito il mio periodo di lavoro, con un gruppo di connazionali siamo partiti per tornare in Niger. Sulla strada del rientro ci hanno catturati e riportati in città dove ci hanno venduti. Hanno assaltato con le armi il mezzo su cui viaggiavamo, ci hanno obbligati a scendere e ci hanno messi nel cassone di un pick up, con le mani legate con corde e catene dietro la schiena». Nassirou ci mostra i segni delle catene ai polsi. «Siamo stati sette ore legati e senza mangiare, e ci hanno poi chiusi in una camera dove non ci hanno dato né acqua né cibo. Io ho passato due mesi rinchiuso in una stanza dalla quale non si vedeva il sole. Mi hanno fatto spogliare e indossavo solo le mutande».

Nassirou era detenuto in una prigione clandestina nella città libica di Beni Walid: «Durante due mesi siamo stati maltrattati, mentre aspettavamo i soldi per essere liberati. Ci hanno dato un telefono dicendoci: “Se conosci qualcuno in Libia chiamalo e parlagli della tua condizione. Lui dovrà telefonare alla tua famiglia, al paese, per dire di mandare i soldi affinché tu sia liberato”. Così siamo riusciti ad avvisare che eravamo prigionieri».

La famiglia di Nassirou, a Birji, ha venduto due vacche e ha mandato i soldi a un suo compaesano in Libia, affinché li versasse su un conto segnalato. «Il giorno che i soldi sono arrivati, mi hanno preso e mi hanno picchiato. Poi mi hanno portato a Tripoli e liberato. Non riuscivo neanche a stare in piedi, ma grazie ad altri nigerini che mi hanno soccorso, ho ripreso un po’ le forze. Poi mi hanno pagato un biglietto per rientrare.

Altri prigionieri che erano con me invece sono morti. C’è ancora gente rinchiusa in queste prigioni, a soffrire. È sempre così, ti mettono una catena al collo e puoi morire facilmente. Ho visto anche persone di Sudan, Ghana, Mali, Nigeria».

Nassirou non ha più intenzione di andare in Libia. È tornato da sette mesi e ha lavorato nei campi durante luglio e agosto, ma adesso sta cercando di capire che lavoro fare.

![]()

A caccia di «neri»

Accanto a lui il più giovane Innousa, 27 anni, ha qualcosa da raccontare: «Non ho mai avuto problemi con il mio padrone in Libia. Ma alla fine del mese venivano da noi i ladri, di notte, per prenderci i soldi. Ed eravamo obbligati a darglieli. Vivevo nella città di Ubari, ma oggi la situazione si è totalmente degradata diventando molto insicura. Io sono stato assaltato due volte da banditi, che mi hanno puntato delle armi al petto chiedendomi tutto quello che avevo. Adesso ti assaltano anche di giorno, non solo di notte. E quando sei in casa devi barricarti dentro, ma rischi che rompano la porta per assaltarti. Se devi uscire a comprare qualcosa è meglio chiedere al tuo padrone per non farti vedere in giro. Quando sei in macchina con lui per fare delle commissioni, rischi che vi fermino e dicano al padrone: “Vogliamo lui”. Alcuni lasciano i loro lavoratori nelle mani degli assaltatori. Se prendi un taxi, rischi che il tassista ti porti dai banditi o dalla polizia dove ti maltrattano. Ormai non vedi subsahariani in giro, stanno tutti nascosti».

Continua Innousa: «Abbiamo capito che c’è complicità tra polizia e bande armate. Gli arabi contro i neri. Anche il tuo padrone può tradirti e consegnarti. È pure successo che facessero irruzione in una casa, e portassero via delle persone (dei migranti, ndr). E non si sa più nulla di loro. Scompaiono. Non so se vengono venduti oppure uccisi». Innousa non vuole più sentire parlare di Libia: «Non ci torno più, assolutamente».

Saidou, 40 anni, ha avuto esperienze simili e ci spiega perché è partito: «Mi sono sposato, ma non avevo di che nutrire la mia famiglia, quindi ho seguito l’esempio di altri amici. Ma ultimamente è diventato difficile mandare i soldi alla famiglia, mentre prima era la normalità». Poi indica la terra del suo villaggio: «Guardate qui intorno, non c’è niente da fare, come è possibile vivere così. Adesso i giovani non sanno che lavoro fare, non avendo più l’opportunità di andare in Libia».

Sono molti i ragazzi, gli uomini che ci fissano, oggi, nel cortile della scuola primaria di Birji. Alcuni portano occhiali da sole e fanno il viso da duri. Altri hanno semplicemente lo sguardo perso nel vuoto. Altri ancora sono incuriositi dagli ospiti stranieri.

Issaka, 47 anni, ha la barba bianca. Lui ne ha fatti tanti di viaggi in Libia. Ma adesso ci dice: «Prima era molto vantaggioso andare in Libia a lavorare. Ma è finito quel tempo. C’è solo sofferenza laggiù.

Nessuno vuole più partire. Il problema oggi è far ritornare quelli che sono là, non tanto scoraggiare i giovani dal partire».

Issaka ha lavorato il campo nell’ultima stagione piovosa, ma non ha un lavoro sicuro: «Mi piace l’orticoltura, e sto cercando anche di fare del piccolo commercio o dell’allevamento. Ma per ora non ho nulla».

![]()

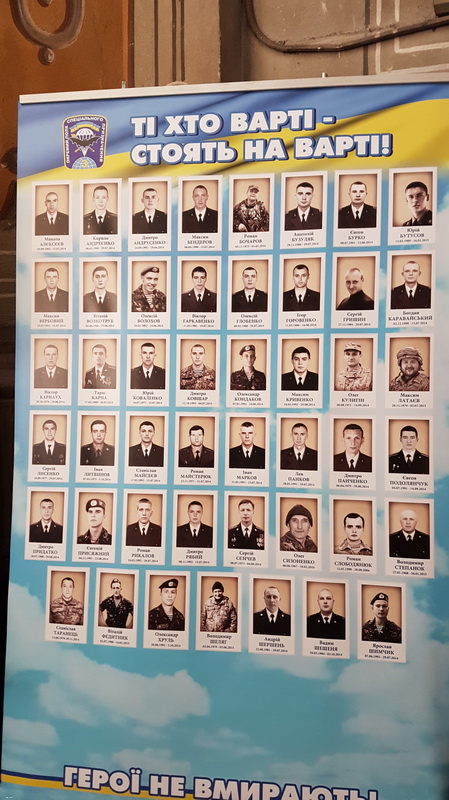

Rientri di massa

Nel mese di dicembre scorso il governo del Niger ha organizzato un rimpatrio di massa di nigerini dalla Libia. Ha messo a disposizione un aereo per i voli di rientro da Tripoli e ha chiesto assistenza all’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni, organismo delle Nazioni Unite) per organizzarlo. L’Oim, nella sua sede libica. ha aiutato a identificare i nigerini e farli partire, con un procedimento chiamato «rimpatrio umanitario assistito», orientato a persone detenute nei centri illegali o appena uscite da essi.

La sede Oim di Niamey ha organizzato una prima accoglienza e ha messo a disposizione i mezzi per il rientro nelle aree di origine. L’obiettivo era il rimpatrio di 4.000 persone. Nel momento in cui abbiamo contattato gli operatori dell’Oim Niamey, erano già stati effettuati 1.500 rimpatri. Il Niger è l’unico paese africano che si è impegnato in un’azione di questo tipo a protezione dei propri connazionali.

![]()

Costruire una possibilità

Chiediamo a madame Nana, attenta osservatrice della situazione nella regione e a livello nazionale, che prospettive ci sono: «Qualche anno fa, a Zinder c’era un grande transito di migranti dalla Nigeria. Gente di varia nazionalità, addirittura dal Ghana, che passavano da Kano e poi qui, per andare verso Agadez. Da circa un anno osserviamo una riduzione drastica di questi convogli.

Questo perché il passaggio in Libia è diventato molto difficile. Anche i nigerini della regione, che vi lavoravano, sono tornati e non riescono più a partire. Chi aveva l’abitudine di andare in Libia, adesso cerca la via della Nigeria per trovare lavoro. Questa è una migrazione storica, almeno per la nostra popolazione».

Madame Nana insiste sul fatto che il governo sensibilizza, scoraggia chi vuole andare in Libia, mentre non fa la stessa cosa per la Nigeria. Il grosso problema, insiste, è che queste popolazioni depresse avevano nelle rimesse dei lavoratori stagionali, un ingresso economico essenziale: «Come aiutare chi ritorna dalla Libia? Come associazione locale abbiamo un programma per loro. Ma occorrono i fondi. Se si chiede alla gente di non andare in Libia occorre proporre loro un’alternativa, trovare loro un lavoro».

Marco Bello

![]()