Una controstoria del Novecento in ottica nonviolenta

Si può parlare del secolo racchiuso tra il 1918 e il 2018 come di un secolo di pace? A Torino, un gruppo di studiosi crede di sì: mettendo insieme diverse esperienze di pace e giustizia dei decenni passati in tutto il mondo, ha dato corpo a una vera e propria controstoria. Non sono solo le guerre e il sangue sparso a indirizzare la storia dell’umanità, ma anche, e soprattutto, le azioni di pace, gli atti e le lotte nonviolente, di cui il Novecento è costellato.

«La nostra memoria è selettiva. Si perde nel tempo restituendoci del passato solo ciò che rafforza i nostri schemi mentali e le nostre convinzioni. Il problema della difesa si fonda in gran parte sull’esperienza che ci proviene dal passato. Se la nostra memoria collettiva non conserva che i fatti violenti, è evidente che le soluzioni che troveremo per l’oggi al problema della guerra non potranno che essere soluzioni militari. Al contrario, se recuperiamo dal passato le tracce di un’altra storia, di un’altra difesa, di una resistenza non militare che ha mostrato qua e là la sua efficacia nel corso dei secoli, allora il moderno discorso sulla difesa non potrà che essere radicalmente trasformato», scrive il ricercatore francese Jacques Semelin, e ciò sintetizza bene le motivazioni alla base del progetto di ricerca che da alcuni anni viene portato avanti da un gruppo di lavoro del Centro studi Sereno Regis: far emergere la storia nascosta dei tentativi di costruzione della pace nel secolo appena trascorso, provare a ricostruire qualche tassello significativo dei «Cento anni di pace», come abbiamo intitolato il progetto, dalla prima guerra mondiale a oggi, per aprire speranze di futuro.

Un secolo di pace?

Ma il Novecento non è stato il secolo più violento della storia umana?

Come possiamo dire che è stato un secolo di pace?

Ovviamente, non intendiamo solo le pause tra guerra e guerra, impregnate dei disastrosi effetti della guerra precedente e dei germi infetti della successiva.

Non intendiamo le «paci» che i vincitori impongono ai vinti, perché esse non sono paci, ma il risultato della guerra: l’imposizione con la violenza della propria volontà al più debole. La «pace d’imperio» (Raimond Aron, Norberto Bobbio) non è la pace che soddisfa il diritto umano universale alla vita giusta e libera.

Quando questa sembra ai popoli un buon risultato, è spesso un’illusione, perché la realtà dimostra che «la vittoria non conduce mai alla pace» (Raimon Panikkar). La vittoria italiana nel 1918 fu la «madre del fascismo», come vantava lo stesso regime. La vittoria su Hitler nel 1945 tolse tardivamente un male gravissimo, ma generò altri grandi mali come la Guerra Fredda, enormi diseguaglianze umane, e la minaccia atomica sull’umanità.

![]()

Semi di pace

Che cosa intendiamo allora dicendo «cento anni di pace»? Vogliamo mostrare che «in mezzo alla morte persiste la vita, in mezzo alla menzogna persiste la verità, in mezzo alle tenebre persiste la luce» (M. K. Gandhi). In mezzo all’inferno della guerra persistono sorgenti genuine di pace giusta. È sbagliato disperare e lasciare che la violenza sia vista come regina della storia.

La migliore delle paci è quella che si verifica non prima o dopo la guerra, ma invece della guerra. È la pace che si attua preventivamente con il gestire i conflitti senza violenza.

Un’altra pace è quella desiderata come un sollievo, nonostante i suoi limiti, dopo una guerra.

Altrettanto coraggiosa e ammirevole è l’azione di pace fatta durante la guerra, che pone le basi alternative e sostanziali per il superamento della logica distruttiva della guerra stessa.

Nel travagliato cammino umano ci sono semi di pace che attendono di essere visti, coltivati, curati. Non trionfano, ma promettono, perciò ci impegnano.

Cerchiamo queste azioni promettenti nel mezzo delle diverse violenze del Novecento. E le riconosciamo in ogni atto che limita la violenza e riduce le sofferenze, ma specialmente le vediamo nelle lotte nonviolente. Queste ultime sono «lotte» perché non sopportano le ingiustizie e vogliono attivamente liberarne le comunità umane, e sono «nonviolente» perché scelgono di non usare la violenza omicida e distruttiva, ma le forze umane del coraggio, dell’empatia, dell’unità, della resistenza, della disobbedienza civile, dell’organizzazione politica alternativa.

Coerenza tra mezzi e fini

![]()

Caratteristica fondamentale della nonviolenza è l’omogeneità tra mezzi e fini, secondo l’insegnamento e le esperienze di Gandhi: «I mezzi possono essere paragonati al seme, e il fine all’albero; tra i mezzi e il fine vi è lo stesso inviolabile rapporto che esiste tra il seme e l’albero».

La cittadinanza nonviolenta ha come principio fondamentale la «non collaborazione al male», che esige il coraggio della disobbedienza civile all’ordine ingiusto: una disobbedienza leale, dichiarata, solidale che è la prima arma nonviolenta. Infatti nessun potere politico, economico o militare può imporsi se il popolo non collabora.

Questi principi sono fondamentali per un’autentica democrazia, conquista storica del Novecento contro le dittature violente, preziosa e delicata: la democrazia, infatti, si corrompe in «dittatura della maggioranza» (Alexis de Toqueville), quando diritti e dignità delle minoranze non sono rispettati, ma anche quando sono rispettati solo all’interno, mentre verso l’esterno si attuano politiche di dominio e di guerra.

Il superamento delle violenze

Tra gli obiettivi principali della nonviolenza, oltre al superamento delle violenze fisiche, armate, oltre alla lotta contro le violenze strutturali ed economiche, c’è la lotta contro la violenza culturale, la più profonda e nascosta, causa e giustificazione delle altre, la quale si manifesta spesso nella rassegnazione di fronte a ingiustizie e disuguaglianze.

Per superare la violenza occorre smettere di dare per scontato che la società sia per natura fatta di forti e deboli, di primi e ultimi, di affermati e scartati, in competizione individuale e nell’indifferenza verso il bene comune.

Proteggere la casa comune

Pacifisti e nonviolenti da sempre hanno manifestato contro i test nucleari e gli armamenti atomici, a difesa della sopravvivenza umana. Nello stesso tempo, altri movimenti hanno dato vita alle lotte per i diritti animali, per la protezione delle foreste, o contro i crescenti casi di inquinamento causati dalle attività industriali. Tuttavia, la percezione di «essere in guerra contro l’ambiente» è nata, nel pensiero occidentale, molto tardivamente. La parola «ecocidio» è recente: altre comunità da sempre riconoscono in Gaia, Madre Terra, la fonte di vita e la casa comune che ospita tutti i viventi.

Negli ultimi decenni un aumento drammatico di conflitti ha visto contrapporsi i detentori del potere economico/finanziario contro vaste comunità di contadini, pescatori, popoli indigeni, ma anche comunità locali dei paesi «sviluppati». In questi conflitti, gruppi sociali, associazioni, movimenti che condividono strategie e obiettivi nonviolenti organizzano proteste, marce, iniziative che – grazie alle crescenti reti di comunicazione – stanno assumendo dimensioni globali, e propongono nuove modalità di relazione con i sistemi naturali che ci ospitano.

Due casi esemplari

A titolo esemplificativo citiamo due esempi concreti di costruzione della pace dal basso.

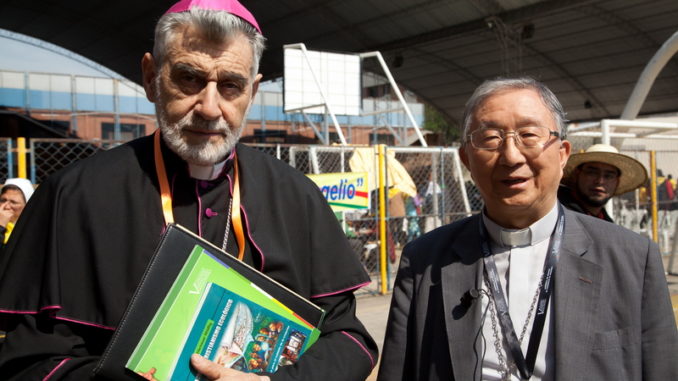

Il primo è l’opera di mediazione svolta dalla comunità di Sant’Egidio in Mozambico, come testimonia Roberto Zuccolini, suo portavoce: «Il 4 ottobre 1992, festa di S. Francesco, a Roma, il presidente mozambicano e segretario del Frelimo, Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama (scomparso di recente), leader della Renamo, la guerriglia che lottava contro il governo di Maputo, firmavano un Accordo generale di pace che metteva fine a 17 anni di guerra civile (centinaia di migliaia di morti; 3-4 milioni di sfollati interni e profughi nei paesi confinanti).

La firma concludeva un lungo processo negoziale, durato un anno e qualche mese, portato avanti nella sede della comunità di Sant’Egidio. Lì, a Trastevere, alcuni membri della comunità (il fondatore, Andrea Riccardi, e un prete, Matteo Zuppi, oggi arcivescovo di Bologna), un vescovo mozambicano (Jaime Gonçalves, ordinario di Beira) e un “facilitatore” espressione del governo italiano (Mario Raffaelli), avevano pazientemente tessuto un dialogo tra chi si combatteva in nome dell’ideologia e del potere. Avevano imbastito un quadro negoziale all’insegna dell’unità del popolo mozambicano, alla ricerca di ciò che unisce e non di ciò che divide.

Con l’Accordo generale di pace si stabiliva la consegna delle armi della guerriglia alle forze dell’Onu, l’integrazione degli ex combattenti nell’esercito regolare, le procedure di sminamento e di pacificazione delle zone rurali, una serie di passi destinati a trasformare il confronto armato tra le parti in una competizione fondata sulle regole costituzionali e democratiche. Le elezioni del 1994, le prime veramente libere nell’ex colonia portoghese, avrebbero sancito il successo dell’intero percorso negoziale e consegnato il Mozambico a una stagione nuova, fatta innanzitutto di pace».

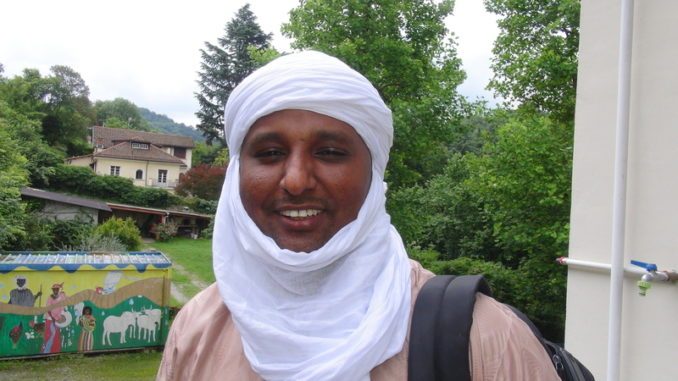

Un altro caso esemplare è l’esperienza di Lucha nella Repubblica democratica del Congo. Dopo la morte di Lumumba, primo presidente dopo l’indipendenza, democraticamente eletto ma subito assassinato, e la lunga dittatura di Mobutu, il paese è nel caos, con milioni di morti, disastro economico e miseria nonostante la ricchezza di risorse.

Alcuni giovani, stanchi della violenza e dell’ingiustizia, attivano un movimento di intervento su problemi concreti e quotidiani, come, ad esempio, l’approvvigionamento dell’acqua. In poco tempo il movimento cresce e nel 2013 prende il nome di Lucha, abbreviazione di Lutte pour le Changement. Il logo del movimento è semplice: una freccia, e le sue iniziative sono comunicate tramite immagini e messaggi chiari e diretti, per coinvolgere tutti, nella convinzione che ognuno può fare qualcosa.

Il punto comune di tutte le azioni di Lucha è la nonviolenza, che richiede più tempo e pazienza della violenza, ma alla fine è più efficace, perché la guerra ha fallito.

«Coloro che accettano di morire nei gruppi armati», sta scritto in uno dei «fumetti» di Lucha, «non sono idioti o manipolati; qualcuno è riuscito a convincerli che stavano facendo qualcosa di bene per il loro paese, ma per noi la nonviolenza è il solo modo di difendere la propria causa rispettando la dignità delle persone». Una figura mostra persone che si tengono per mano, sedute in cerchio per terra, resistendo ai soldati armati.

![]()

Un obiettivo formativo per le nuove generazioni

La storia è memoria collettiva formata e narrata in modo da avere un significato. Nel fare storia si mette in atto un vitale rapporto passato-presente. Per questo è importante porsi il problema di come leggere il passato, perché da esso si possano trarre efficaci spunti di riflessione per il vivere civile della realtà odierna.

Due in particolare sembrano le concezioni che la storia contemporanea ha posto radicalmente in crisi: innanzitutto l’idea di progresso-sviluppo così come si è affermata nella storia dell’Occidente dall’età moderna a tutto il Novecento. Questo modello lineare e meccanicistico oggi rivela tutti i suoi limiti nelle conseguenze sociali e ambientali disastrose che ha prodotto. In secondo luogo appare in crisi l’idea di guerra-difesa come si è affermata dalla Rivoluzione francese in poi. L’armamento atomico sintetizza emblematicamente entrambi gli aspetti: è uno dei più importanti frutti del progresso-sviluppo raggiunto – nell’accezione principale che il termine ha nella cultura occidentale, cioè di progresso scientifico tecnologico -, ed è il più potente mezzo di guerra o, meglio, di dissuasione, cioè di quella forma assunta nella guerra fredda dai modelli di difesa. Alla luce di tali considerazioni, rendere visibile una contronarrazione di quanto è stato fatto per costruire percorsi di pace, affinché diventi parte integrante del bagaglio collettivo della società di oggi e del futuro, diventa un obiettivo importante da perseguire: per ridare speranza e fiducia alle nuove generazioni.

Se il XX secolo è stato infatti il secolo dei campi di sterminio, della bomba atomica, dell’allarme ambientale, del malsviluppo, è stato anche l’età di Gandhi, di Martin Luther King e delle rivoluzioni nonviolente in diverse parti del mondo.

La strategia nonviolenta di trasformazione dei conflitti appare oggi l’unica via razionale per risolvere le controversie, l’unica strada compatibile con la sopravvivenza dell’umanità.

Se dunque la storia è interpellata dai problemi del presente e se ogni storiografia è un particolare sguardo sul passato alla luce di essi, l’assunzione di un’ottica nonviolenta nella storia può avere oggi un grande significato e una forte rilevanza teorica e politica.

Angela Dogliotti

con Dario Cambiano, Elena Camino, Paolo Candelari, Enrico Peyretti

![]()

La mostra «100 anni di pace»

Nel XX secolo si è manifestata la violenza delle due guerre mondiali, dei genocidi e delle distruzioni di massa, ma anche la novità della nonviolenza come dottrina politica che si è tradotta in nuove modalità di lotta e di liberazione.

La storia umana che dalle elementari all’università viene raccontata come un susseguirsi di guerre, si è costruita anche nei tempi di pace. Il progresso civile, le conquiste sociali e ambientali, i diritti, le Costituzioni, sono opera della lenta e tenace cooperazione tra le persone, non l’esito di conflitti violenti.

La mostra «100 anni di pace»

La mostra presenta in tre sezioni alcune delle tante realtà di nonviolenza attiva che hanno segnato l’ultimo secolo.

1 – No alla guerra: superare l’idea di nemico. La pace dentro la guerra, la resistenza contro la guerra e la resistenza civile. I movimenti e le azioni nonviolente contro il militarismo e per l’obiezione di coscienza, i movimenti antinucleari. L’alternativa nonviolenta alla guerra: un’altra difesa è possibile.

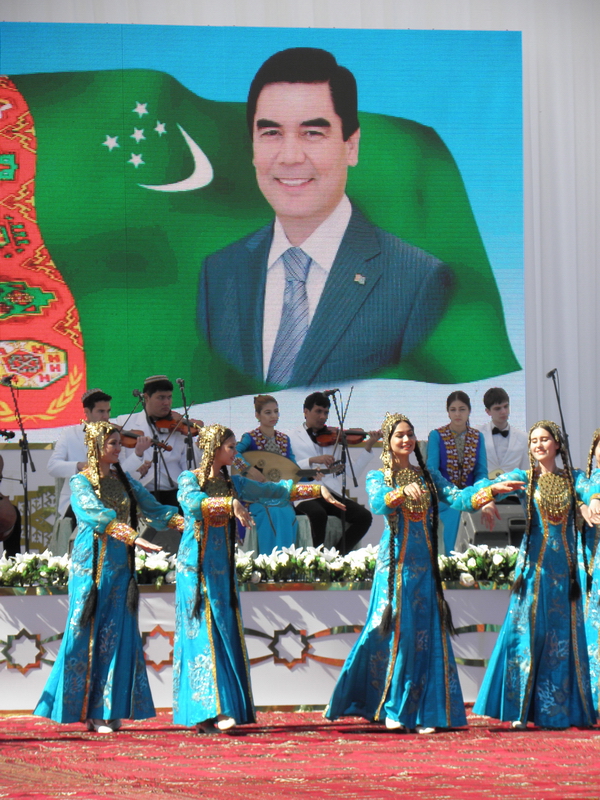

2 – «Satyagraha»: la forza della nonviolenza per costruire giustizia. La resistenza nonviolenta contro il colonialismo. I movimenti per i diritti civili e la giustizia economica e sociale. La resistenza nonviolenta contro occupazioni, dittature e totalitarismi.

3 – Gaia, la nostra casa comune: fare la pace con la natura. La resistenza contro le violenze verso i socio-eco-sistemi. Dall’ecocidio all’inclusione.

Tempi e modi per visitarla

Dal 4 al 30 novembre presso il Centro studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, Torino, con ingresso gratuito.

Visite libere al pubblico al pomeriggio (in orario preserale da confermare).

Per le scuole, al mattino con due turni: 8.30-11.00 e 11.00-13,30.

Per info e iscrizioni alla visita guidata, inviare una mail a

prenotazioniclassi@100annidipace.org

indicando nome e cognome del/la docente, mail e, possibilmente, un recapito telefonico, scuola, classi e materie di insegnamento.

Il Centro studi Sereno Regis

Il Cssr è una Onlus che promuove ricerca, educazione e azioni sui temi della partecipazione politica, della difesa popolare nonviolenta, dell’educazione alla pace e all’interculturalità, della trasformazione nonviolenta dei conflitti, dei modelli di sviluppo, delle energie rinnovabili e dell’ecologia.

![]() Costituito nel 1982 su iniziativa del Movimento internazionale della riconciliazione e del Movimento nonviolento, dopo la prematura scomparsa di Domenico Sereno Regis, uno dei fondatori, nel gennaio 1984, il Centro fu intitolato alla sua memoria.

Costituito nel 1982 su iniziativa del Movimento internazionale della riconciliazione e del Movimento nonviolento, dopo la prematura scomparsa di Domenico Sereno Regis, uno dei fondatori, nel gennaio 1984, il Centro fu intitolato alla sua memoria.

Il Cssr promuove iniziative culturali e ricerche in collaborazione con alcuni dei più significativi centri di ricerca per la pace nel mondo, ad esempio la Rete Trascend, fondata da Johan Galtung per la trasformazione dei conflitti su scala locale e internazionale.

Il Centro studi è una struttura aperta alla collaborazione con altre associazioni e realizza le sue attività grazie al concorso dei soci, dei collaboratori, di giovani in servizio civile, volontari, e grazie al contributo di privati, di enti locali e fondazioni.

Per Info: http://serenoregis.org/

Centro studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13 – Torino

Mail: info@serenoregis.org – Tel. +39 011532824