Arabia Saudita. Cristiani, ospiti tollerati (ma speranzosi)

Nella veste di responsabile del vicariato apostolico dell’Arabia meridionale, monsignor Paul Hinder conosce le difficoltà di vivere in paesi dove l’islam è religione di stato e la sharia fonte del diritto. Emirati Arabi, Oman e Yemen, quest’ultimo devastato dalla guerra civile, sono i paesi dove il vescovo svizzero si muove. Paesi nei quali l’Arabia Saudita, nazione egemone dell’area, non fa mancare la propria influenza. Con i soldi o con le armi.

Islam, sharia, petrolio, immigrati. Sono alcuni degli elementi che hanno in comune i sette paesi che compongono la penisola arabica. Tutti a parte lo Yemen, che non ha né petrolio né immigrati e che, per di più, da oltre quattro anni è devastato da una cruenta quanto misconosciuta guerra civile.

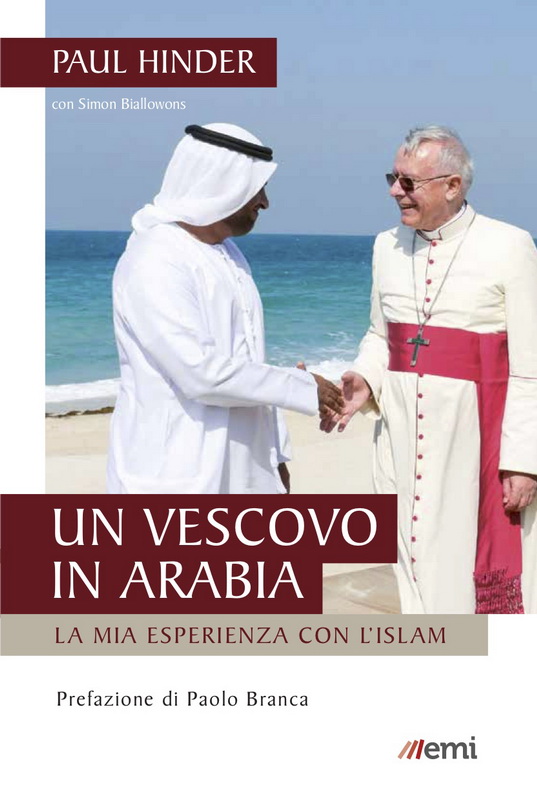

In quest’area domina l’Arabia Saudita, monarchia oscura (e oscurantista) verso la quale quasi tutti i paesi – in primis, gli Stati Uniti di Donald Trump – mostrano una deferenza spiegabile soltanto con le enormi ricchezze di cui essa può disporre. È Riad che guida la coalizione che combatte in Yemen. È Riad che ha imposto un duro embargo contro il riottoso (ma altrettanto ricco) Qatar. È Riad che ha fatto assassinare il giornalista dissidente Jamal Khashoggi. È Riad che, dietro le quinte, trama nella guerra di Siria e per l’isolamento dell’Iran sciita. Nella penisola arabica, dal 2011 opera monsignor Paul Hinder, vescovo svizzero di 76 anni. Il suo ruolo è quello di vicario apostolico dell’Arabia meridionale, che comprende Emirati Arabi, Oman e Yemen. Lo abbiamo incontrato prima dell’annuncio della visita di papa Francesco negli Emirati (3-5 febbraio 2019).

Convivere con la sharia

Monsignor Hinder, in quali paesi della penisola arabica lei sta operando?

«Oggi sono vicario apostolico degli Emirati Arabi Uniti (nella cui capitale, Abu Dhabi, risiedo), del sultanato di Oman e della repubblica dello Yemen. Dal 2005 al 2011 ero vicario anche di Arabia Saudita, Bahrein e Qatar. Poi la Santa Sede ha fatto una riorganizzazione territoriale di tutta la penisola per avere una suddivisione più ragionevole».

Come si vive in paesi dove la sharia è la principale fonte del diritto?

«Tutto dipende da come essa è applicata nella pratica. È chiaro che ci sono vari modi di interpretarla e applicarla. La sharia non è soltanto tagliare le mani o la testa. Anche se capita ancora. Per esempio, in Arabia Saudita».

Non si tratta quindi di una esagerazione giornalistica?

«Non lo è, ma questo non significa che sia l’atteggiamento generale. La sharia è tutto quello che noi consideriamo diritto civile, quello che regola le cose della famiglia, della proprietà, eccetera. Anche io sono andato alla “Corte della sharia” per delle firme. Non è una cosa di cui avere paura: è il modo per regolare i rapporti in una società musulmana. Chiaro che, per noi cristiani, ci sono dei limiti nella libertà religiosa che, in questi paesi, non è riconosciuta come una libertà propria della persona. E poi la libertà del culto, di svolgere cioè le liturgie, è limitata. Come in Arabia Saudita dove non esistono chiese, che invece esistono in tutti gli altri stati».

Intende dire che, a tutt’oggi, in?Arabia Saudita non esistono strutture adibite a chiese?

«No, anche dopo la visita del cardinale maronita (nel novembre 2017 il cardinale Bechara Rai, patriarca dei maroniti, ha incontrato re Salman a Riad, ndr). Forse un domani, ma personalmente nutro ancora dubbi. Ci sono – va precisato – delle comunità, formalmente rette dal vescovo incaricato. Informalmente esistevano anche quando ero ancora vescovo io. Ci sono messe celebrate in case private in modo discreto. Questo è tollerato in quanto non disturba altri».

Oman, Emirati Arabi, Yemen sono paesi in cui esistono le chiese intese come costruzioni?

«Esistono ma per esempio senza campanili, senza croci esterne visibili dalla strada. Poi all’interno sono come le chiese di qui, anche se non della stessa qualità estetica e culturale. La chiesa di St. Mary di Dubai ha posto per 2mila fedeli ed è ancora troppo piccola. Quella in Qatar, che avevo costruito io quando ero vescovo, può ospitare 2.700 persone sedute. Nello Yemen, a causa della guerra, le chiese sono in gran parte o parzialmente distrutte. In questo momento inoltre non ci sono sacerdoti, e comunque non sono posti sicuri per i fedeli. Quindi, la vita comunitaria dei pochi cristiani che stanno nello Yemen è sospesa. C’è una comunità di suore di Madre Teresa che continua a lavorare, a dare testimonianza a Sanaa in un modo veramente ammirevole».

Monsignore lei ha accennato allo Yemen, un paese dove è in atto una guerra molto cruenta, anche se ignorata dai media internazionali. Dal suo punto di vista, come può descrivere la situazione del paese?

«Anch’io non so tutto perché è molto difficile avere delle informazioni affidabili di quella zona. Ovviamente la gente al telefono non parla e anche quelli che vivono nel paese non conoscono bene la realtà. Da una parte c’è la guerra e dall’altra una pace relativa o almeno senza guerra. Dobbiamo considerare che lo Yemen è sempre stato un paese in conflitto in questi ultimi decenni. Ricordo che se ne parlava già quando io ero ragazzo. Il conflitto attuale si è complicato dopo l’intervento del 2015 da parte dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati. Un intervento che ha esteso la guerra e che ha fatto cadere sulle spalle della popolazione yemenita questa contrapposizione con l’Iran, anche se quest’ultimo non è coinvolto nello stesso modo, cioè in maniera diretta.

Cosa fare? Io credo che il problema basilare, a parte i conflitti interni, manca la capacità di arrivare a un compromesso: nella cultura del mondo arabo, o vinci o hai perso. Questa mentalità impedisce molto spesso di incontrarsi a metà strada e così si continua pensando di avere la meglio. Nel caso dello Yemen penso che nessuna delle parti arriverà alla vittoria. Credo che sia necessaria una soluzione che si elabori a livello di Nazioni Unite, se i grandi poteri vogliono. Il problema è che finora è mancata la volontà. Lasciano proseguire la guerra. Mancano le informazioni. I belligeranti non vogliono sia conosciuto troppo bene ciò che capita nel paese. A questo scopo non è consentita l’entrata dei giornalisti. Anche se sappiamo che oggi circa 5 milioni di bambini sono a rischio di morte per fame. Se capitasse che il porto di Al-Hudaydah (il principale porto sul Mar Rosso, ndr) dovesse essere chiuso, questa sarebbe la conseguenza. Poi non possiamo dimenticare le malattie. Le strutture sanitarie sono in parte distrutte. Ci sono rifugiati all’interno del paese, mentre sono relativamente pochi gli yemeniti che riescono a espatriare. Una “fortuna” per l’Europa che di certo non vuole questa gente».

Parliamo di una guerra che riguarda milioni di persone.

«Certo. Lo Yemen non è un piccolo paese: conta circa gli stessi abitanti dell’Arabia Saudita (circa 28 milioni, ndr) che però è molto più grande come superficie».

Monsignore, come mai si parla tantissimo della guerra in Siria e, al contrario, si parla pochissimo di quella in Yemen? C’è una ragione particolare?

«Particolare non lo so. Di sicuro la Siria è culturalmente più vicina a noi. Molti l’hanno conosciuta come turisti. Anch’io, quando ero consigliere generale dei cappuccini, ho frequentato molto la Siria. I poteri inoltre vedono la Siria come una zona di conflitto più importante. Anche se, a lunga scadenza, lo Yemen non sarà da meno».

Monsignore, torniamo sull’Arabia Saudita, il paese più potente della regione. Ci può dire qualcosa sulla situazione attuale di quel paese? Le aperture democratiche di cui si è parlato sono reali oppure sono soltanto un maquillage pensato dai reali?

«Democratiche non è il termine giusto, perché questa è una monarchia che prende le decisioni in modo assoluto. Ora stanno avvenendo dei cambiamenti, ma – questo è un mio giudizio – sono per la facciata, anche per dare l’impressione, a livello internazionale, di una relativa apertura. Il fatto che le donne possano guidare l’auto è stato considerato in Occidente come un miracolo. E lo è, ma non cambia la vita della società. Ci sono delle donne saudite che lottano per una società più aperta che sono messe in prigione. Una cosa che non possiamo dimenticare è che c’è un matrimonio tra il wahhabismo (che è l’interpretazione più severa dell’islam) e la famiglia Saud. È quasi impossibile che arrivino a un divorzio altrimenti l’Arabia Saudita, nelle forme attuali, avrà grandi problemi. Per questo non penso che il principe ereditario Mohammad bin Salman, che sembra essere l’uomo forte, possa andare avanti troppo veloce. Vedremo cosa capiterà. Piccoli cambiamenti ci sono, che riguardano anche i cristiani. Il potere della polizia religiosa è stato limitato. Non sono più frequenti le sanzioni che c’erano prima. Piccoli passi che rendono un po’ meno problematica la vita dei cristiani. Sarebbe però sbagliato che l’Occidente pensasse che i cambiamenti avverranno presto. Come accaduto ai tempi della primavera araba quando si pensò che, nel giro di qualche mese, ci sarebbe stata la democrazia per tutti. Non è possibile. Diamo il tempo a queste realtà della penisola arabica (come di altre parti del mondo musulmano) di sviluppare a modo loro il sistema politico».

Monarchie inamovibili

La benevolenza degli Stati Uniti di Trump verso l’Arabia Saudita deriva da questioni di business, da questioni geopolitiche, o da che altro secondo lei?

«Alla radice secondo me ci sono due cose principali, una è sicuramente l’economia. Chiaro che essendo il petrolio sotto il suolo dell’Arabia Saudita (e degli altri stati vicini), c’è un interesse economico. D’altra parte, gli Stati Uniti hanno sempre visto nell’Arabia Saudita un fattore di stabilità, non guardando se il regime garantisce o meno i diritti umani. Quando ci sono di mezzo politica e business, gli stati occidentali non guardano molto alla morale. Non voglio dare un giudizio ma fare una constatazione che vale non soltanto per gli?Stati Uniti ma anche per i paesi europei».

A suo personale giudizio, in questi paesi, il concetto di democrazia nell’accezione che se ne dà in Occidente potrà mai esistere?

«Non direi mai, ma sicuramente non in tempo breve. In questi paesi tutta la struttura, anche tribale, è un impedimento. Senza dimenticare che queste monarchie non vogliono perdere il potere. Ci saranno dei passi verso elementi democratici della Shura, il parlamento islamico, che comunque non rappresenta tutta la popolazione (i migranti ad esempio sono esclusi). Io mi aspetto una condivisione più grande da parte della popolazione indigena e cittadina, questo sì. Non a breve comunque, e come lo faranno non lo so. Non sarà una democrazia come la conosciamo noi. C’è poi un altro elemento da non dimenticare: loro guardano quello che succede negli Stati Uniti e in Europa o in altri posti e non sono necessariamente entusiasti di ripetere quello che ci sta capitando. Forse anche noi in Occidente dobbiamo riscoprire cosa vuol dire essere democratici con responsabilità».

Questo discorso che ha fatto vale per tutti i paesi dell’area arabica o soprattutto per l’Arabia Saudita?

«Direi per tutti gli stati, ricordando che lo Yemen formalmente è una repubblica e non una monarchia. Però abbiamo visto che non funziona se non rispettano certi elementi della tradizione. Dovrebbero trovare il modo di combinare tradizioni antiche con una modernizzazione nella condivisione del potere».

Prove di dialogo con l’islam

Monsignore lei crede che con l’islam sia possibile dialogare?

«Penso di sì e comunque non c’è altra scelta. Quando si arriva ai contenuti delle nostre fedi diverse sicuramente si hanno dei problemi enormi da superare, perché un dialogo comporta le competenze che io per esempio non ho, dato che non sono esperto in islamologia. Sono capace di fare un dialogo umano perché vivo in questa situazione, ho delle persone che conosco che possono discutere su questo, ma non è un approfondimento delle posizioni ideologiche che posso fare. Ci sono dei tentativi. Prima di tutto ci vuole la conoscenza propria e dell’altro.?E poi trovare dei campi dove andare avanti insieme, come la pacificazione in questi paesi che è una preoccupazione di tutti. Ci saranno possibilità sul campo caritativo dove c’è una certa collaborazione e dialogo. Poi c’è la questione di avere rispetto per l’altro, rispettare l’altra religione nella sua qualità malgrado le debolezze che noi notiamo o pensiamo di notare. Sono 15 anni che sono qui e il vedere come vivono, come si forma la vita, mi ha fatto crescere il rispetto verso gli altri, e spero sia viceversa, quando loro vedono come noi viviamo. Ciò può aiutare a superare pregiudizi e anche elementi di conflittualità. Quando io conosco qualcuno nella sua diversità e lo rispetto, c’è meno rischio che ci attacchiamo fisicamente come è successo nel passato».

Sono migranti (non immigrati)

Risponde al vero che la maggioranza dei fedeli cattolici proviene dalle larghissime fila degli immigrati in questi paesi?

«Dobbiamo essere chiari nella terminologia: non sono immigrati nel senso stretto, ma migranti. Ci hanno detto questo gli stessi governi. Non siamo immigrati perché non possiamo rimanere e non possiamo diventare cittadini. Non esiste possibilità di naturalizzazione, neppure per quelli che parlano arabo. Pertanto, si parla di migranti che stanno in questi paesi per un tempo limitato. Tra essi ci sono alcuni di classe media che potranno rimanere praticamente per la vita, ma che non saranno naturalizzati. Possono restare se sono in grado di pagarsi il soggiorno che è concesso per 2 o 3 anni. Se poi qualcuno perde il lavoro, deve andarsene. Anche la Chiesa deve essere molto cauta perché non può promettere ai propri preti di farli restare per tutta la vita. Essere migranti rimane la nostra sorte. Come ho detto tante volte, siamo “una Chiesa di migranti per migranti”. Dal vescovo, fino all’ultimo arrivato a Dubai o ad Abu Dhabi».

Migranti, dunque. Ma da dove provengono?

«Per quanto riguarda gli Emirati, vengono soprattutto dalle Filippine e dall’India, ma anche da altri paesi arabi (Siria, Libano, Palestina) e dall’Africa, sempre di più. E poi dalla Corea e dall’America Latina. Insomma, dal mondo intero. Nella nostra chiesa abbiamo più di 100 nazionalità diverse».

Queste persone che tipo di professionalità hanno?

«C’è un po’ di tutto, ma in particolare si tratta di lavoratori del settore delle costruzioni. Nel 2020 a Dubai ci sarà l’esposizione mondiale, nel 2022 nel Qatar il campionato mondiale di calcio: c’è e ci sarà bisogno di tanti operai per due progetti mastodontici. Vivono in zone residenziali a parte. La mattina sono trasportati con il bus al lavoro per tornare alla sera. Questi non possono partecipare pienamente alla vita parrocchiale anche se facciamo degli sforzi per aiutarli un po’. Per esempio, organizzando il venerdì il trasporto alla chiesa. Poi ci sono le impiegate domestiche che sono legalmente più deboli e meno protette, anche se dipende molto dal datore di lavoro. Ci sono alcuni che portano i loro impiegati alla messa, e poi aspettano per riportarli indietro. Altri invece le trattano come vere e proprie schiave».

Per esempio, un lavoratore dell’edilizia ha uno stipendio adeguato?

«Cosa vuol dire adeguato? Anche qui ci sono leggi sul salario minimo. Sicuramente rispetto a quello che guadagnano o potrebbero guadagnare a casa loro è molto di più. Il grande problema è cosa fare quando non sono pagati o lo sono ma in ritardo di mesi. Qui iniziano i problemi e un giro legale. Un governo dovrebbe controllare di più affinché queste cose non capitino. In questi ultimi 15 anni hanno fatto dei grandi progressi, ma questo rimane un problema serio. Può così accadere che alcuni partano poveri e ritornino ancora più poveri. Altri che hanno visto la loro situazione sbloccarsi quando erano già tornati al loro paese lasciando indietro gli stipendi che per legge gli spettavano. Alle nazioni che esportano manodopera nei paesi del golfo dovremmo dire: non aspettatevi di arrivare in un paradiso. Molto spesso è una vita dura o durissima, anche quando le cose vanno normalmente. Qui si guadagna di più ma questo ha un prezzo umano. Molte famiglie si sfasciano. Per questo cerchiamo di aiutare i nostri fedeli con la pastorale».

Se io sono un migrante, in questi paesi ho diritto all’istruzione, alla sanità, insomma a usufruire dei servizi pubblici?

«Dipende dove sono. Ad esempio, ad Abu Dhabi l’assicurazione sanitaria è obbligatoria. Quindi, un datore di lavoro non può fare un contratto di lavoro senza. Anche noi come Chiesa siamo obbligati. L’accesso alle strutture sanitarie c’è, anche se alcune strutture sono soltanto per i locali. Spesso gli indiani preferiscono andare a casa propria dove la sanità è meno cara ed è buona. Quanto alla scuola, è essenzialmente privata ed è un problema per le famiglie meno abbienti a causa delle rette. Come Vicariato abbiamo scuole aperte a tutti (anche ai musulmani) e a prezzi accessibili. Questa è la nostra missione, perché per i ricchi ci sono scuole sufficienti».

Monsignore, dopo quasi 15 anni nella Penisola Arabica, come giudica questa sua esperienza?

«Io sono andato in?Arabia con una certa reticenza. Avevo paura ad accettare la nomina. Una volta arrivato mi sono dato completamente a questo compito, nonostante tutti i problemi. I fedeli mi hanno dato gioia, vedendo una Chiesa non perfetta ma molto attiva, impegnata, motivata, che mi ha aiutato ad approfondire me stesso e la mia fede. Mi sento felice qui anche se è un mondo diverso che mi rimarrà sempre un po’ straniero, ma ho imparato molto da questa cultura e non vorrei mi mancasse. Forse vent’anni fa avrei risposto diversamente a una simile domanda».

Paolo Moiola

La guerra nello Yemen

Un’arma chiamata indifferenza

Ci sono paesi dove si combattono guerre evidenti e cruente eppure dimenticate da tutti (comunità internazionale, media, opinione pubblica). Lo Yemen è uno di essi.

Sono sempre esistite le cosiddette «guerre dimenticate», conflitti evidenti e cruenti ma che, per una serie di ragioni, non arrivano o arrivano sporadicamente e parzialmente all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. In questa situazione l’indifferenza diventa un’arma micidiale. La guerra civile nello Yemen, paese tra i più poveri del Medio Oriente, rientra a pieno titolo nella categoria. Una guerra civile iniziata sulla fine del 2014 quando gli Huthi – un gruppo islamico sciita (di una variante nota come zaydismo) – prendono gran parte della capitale Sanaa. Nel marzo del 2015 l’Arabia Saudita, a capo di una coalizione di 10 paesi (9 dopo il ritiro del Qatar), interviene nel conflitto a fianco del deposto presidente Hadi, nel frattempo fuggito. Il paese è smembrato: una parte (quella ad Ovest) in mano agli Huthi, una parte nelle mani della coalizione saudita e una parte divisa tra al-Qaeda e Stato islamico. A dicembre 2018 le Nazioni Unite sono finalmente riuscite ad aprire colloqui di pace a Stoccolma.

A oggi la guerra avrebbe già fatto oltre 12mila morti e milioni di profughi, come milioni sarebbero le persone a rischio carestia. In tutto questo s’inserisce anche una storia nella storia che riguarda l’Italia e in generale l’Unione europea. Secondo il New York Times, la Rheinmetall Defence, una industria d’armi di passaporto tedesco ma con stabilimento in Italia (a Domusnovas, in Sardegna), è tra i fornitori di bombe dell’Arabia Saudita. La cosa sarebbe però vietata dalla legge italiana n. 185 del 1990 che vieta l’esportazione di armi verso paesi in conflitto. Senza dire che, nel settembre 2013, l’Italia ha sottoscritto il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, Att) che limita fortemente la compravendita di armi. Nel frattempo, lo scorso 25 ottobre 2018 l’Europarlamento ha approvato una risoluzione che chiede agli stati membri di imporre un embargo sulla fornitura di armi a Riad, dopo l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi (un critico dell’intervento saudita in Yemen). La risoluzione comunitaria non è però vincolante, probabilmente perché Francia e soprattutto la Gran Bretagna sono importanti fornitori d’armi di Riad. Proprio come gli Stati Uniti, di gran lunga in testa nelle vendite all’Arabia Saudita (fonte: Sipri).

Nessun conflitto meriterebbe indifferenza. Visto il coinvolgimento di molti paesi occidentali, la guerra civile in Yemen la merita ancora meno.

Paolo Moiola

L’assassinio del giornalista saudita

L’affaire Jamal Khashoggi

Forse il coinvolgimento del principe ereditario non sarà mai provato. Tuttavia, l’assassinio del dissidente ha messo in grande imbarazzo Riad. E il presidente Trump.

Il 2 ottobre 2018 il giornalista saudita Jamal Khashoggi entra nel consolato del suo paese a Istanbul per sbrigare una questione burocratica relativa al matrimonio con la sua fidanzata turca. Da quel momento si perdono le sue tracce. Qualche giorno dopo la sua scomparsa si scopre che è stato ucciso da funzionari sauditi e – pare – smembrato. Tutto sembra indicare Mohammed bin Salman (Mbs) come mandante dell’omicidio.

Nato a Medina nel 1958, Khashoggi era un giornalista moderato ma critico verso il proprio paese e in particolare verso il principe ereditario Mbs, da molti (frettolosamente) eletto al ruolo di riformatore della monarchia saudita. Costretto al silenzio, nel 2017 Khashoggi aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove collaborava come opinionista al Washington Post.

Qualsiasi sarà l’evoluzione della vicenda (le accuse della Turchia, della Cia, del senato Usa, ecc.) per il principe ereditario saudita non ci dovrebbero essere conseguenze. Lo si è visto anche al summit del G20 di Buenos Aires, all’inizio di dicembre, quando Mbs?ha stretto mani e dispensato sorrisi. L’assassinio di Khashoggi non potrà certo fermare l’ascesa del giovane e ambizioso rampollo di re Salman.

Paolo Moiola

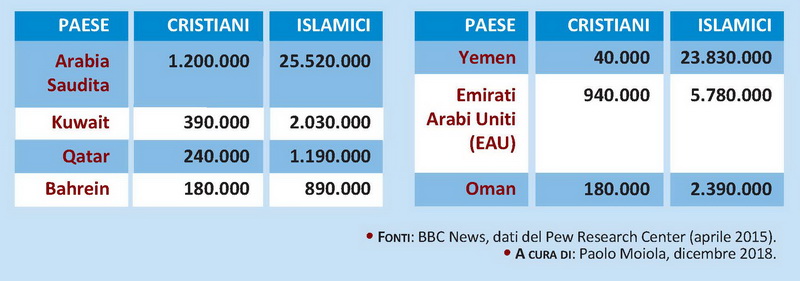

I sette paesi islamici

La penisola dell’Arabia Saudita

Nella penisola arabica la Chiesa cattolica è presente con due Vicariati, uno retto da mons. Camillo Ballin e uno da mons. Paul Hinder.

Vicariato Apostolico dell’Arabia Settentrionale: vicario mons. Camillo Ballin

Arabia Saudita: monarchia assoluta, dal 1926 governata dalla famiglia al-Saud, il paese più importante della penisola arabica è al centro dell’interesse mondiale per le ricchezze petrolifere, le ambiguità sul terrorismo islamista e l’alleanza con gli Stati Uniti. Da giugno 2017 è attraversata da faide familiari a causa della nomina del giovane Muhammad bin Salman (Mbs) come successore di re Salman. Attualmente capeggia la rivolta contro il Qatar e la guerra in Yemen.

Kuwait: è una monarchia della famiglia al-Sabah; la maggioranza della sua popolazione è immigrata.

Bahrein: il piccolo arcipelago è una monarchia retta dalla famiglia sunnita al-Khalifa. Da 2011 è teatro di proteste della maggioranza sciita, il cui leader, lo sceicco Ali Salman, è in prigione, condannato a vita nel novembre 2018.

Qatar: monarchia ereditaria della famiglia al-Thani, è una penisola vasta quanto metà della Lombardia, paese ricchissimo e molto attivo sulla scena internazionale (anche con il network mediatico al-Jazeera), dal giugno 2017 subisce l’embargo diplomatico ed economico da parte di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. Il 3 dicembre 2018 ha annunciato l’uscita dall’Opec, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio di cui era membro dal 1961.

Vicariato Apostolico dell’Arabia Meridionale: vicario mons. Paul Hinder

Emirati Arabi: è uno stato federale composto da 7 emirati; i 2 più importanti sono Abu Dhabi e Dubai.

Oman: con meno risorse petrolifere degli altri (Yemen escluso) il sultanato dell’Oman è il più tranquillo tra i paesi della penisola arabica; il sultano Qabus è al potere dal 1970.

Yemen: il paese più povero della regione è in guerra dal settembre del 2014; si fronteggiano i ribelli conosciuti come Huthi (musulmani sciiti legati all’Iran) e una coalizione islamista guidata dall’Arabia Saudita.