Migranti ai tempi del Covid

testo e foto di Amarilli Varesio |

A Torino l’esperienza di un palazzo autogestito da migranti si fa strada. Non senza aiuti esterni, e con molto impegno degli occupanti. Ma con l’arrivo della pandemia le difficoltà sono aumentate.

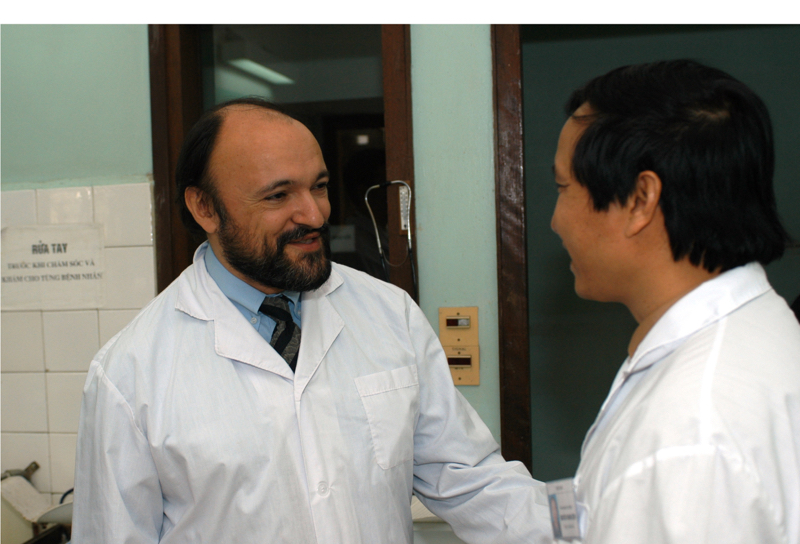

Madonna della Salette potrebbe sembrare, a prima vista, una via della periferia torinese come tante altre, poco popolata, con palazzi bassi e spazi verdi lasciati incolti. Uno dei pochi elementi che nella strada, lunga qualche centinaio di metri, attirano l’attenzione, è l’insegna di un supermercato che si staglia oltre i campi dall’erba alta, rigogliosi di malva, verbena e tarassaco. Camminando per la via, un passante qualunque non potrebbe non notare l’andirivieni di giovani africani, prevalentemente uomini, che entrano ed escono da un palazzo di cinque piani, con la facciata ben ristrutturata di colore bianco e arancione. Spinto dalla curiosità, il nostro passante, aprendo il portone della struttura, rimarrebbe stupito dall’intreccio di lingue africane e dall’orchestra di profumi cosmopoliti di tè alla menta, tajine, banane fritte, attieké, poulet yassa, soupe kandja, jollof rice che invadono i corridoi.

Durante l’emergenza coronavirus, nessuno avrebbe potuto accorgersi di questo luogo singolare. Gli odori culinari raggiungevano una strada vuota e silenziosa, solcata giornalmente dalle auto della polizia che controllavano i movimenti del quartiere. Gli abitanti della palazzina non osavano uscire. L’immobilità significava la perdita o l’interruzione improvvisa del lavoro, l’impossibilità di percepire un reddito e la delicata convivenza in una casa collettiva dove gli spazi devono essere continuamente negoziati.

Nel 2016, ho avuto la fortuna di scoprire la «residenza transitoria collettiva» dell’ex occupazione di via Madonna della Salette. All’epoca, la frequentavo come volontaria per dare un supporto ai ragazzi nei corsi d’italiano e in quelli per la patente. Ricordo che un giorno mi presentai a un giovane del Ghana dicendo che mi chiamavo Ama. Lui rimase esterrefatto e poi scoppiò a ridere. Mi raccontò che nel suo paese tutti i bambini nati di sabato venivano chiamati Ama e da quel giorno mi battezzò «Ama Ghana».

Erano momenti semplici e intensi, nei quali la conoscenza reciproca e lo scambio culturale era alla base della condivisione.

Spesso, verso la fine delle lezioni, io diventavo la studentessa e imparavo a mia volta qualche termine in wolof o bambara. Questo luogo mi affascina da sempre per la sua complessità e peculiarità. Diversamente da altre esperienze per migranti, grazie alle regole e ai principi sui quali è basata la convivenza al suo interno, la Salette permette di osservare da vicino e andare incontro ai bisogni e alle priorità delle persone che ci vivono.

![]()

L’occupazione

La Salette era stato un pensionato per lavoratori e studenti, proprietà dei Missionari di Nostra Signora de La Salette, ed era diventata una struttura abbandonata finché non ha supplito alla necessità abitativa di decine di immigrati e rifugiati lasciati in strada da un sistema d’accoglienza poco efficace.

Il 17 gennaio 2014, in una notte piovosa, è scattata l’occupazione, in una mobilitazione per il diritto alla casa, promossa dal Comitato di solidarietà per rifugiati, costituito da volontari e militanti dei centri sociali torinesi, Gabrio e Askatasuna. I primi occupanti, una quarantina circa, erano un gruppo eterogeneo di famiglie italiane e immigrati provenienti dalle palazzine dell’ex Moi (il villaggio olimpico del Lingotto, costruito per i giochi invernali del 2006, cf. MC dicembre 2015), dove vivevano in camere sovrappopolate o negli scantinati. Quasi tutti avevano i documenti, ma non un tetto. Molti di questi immigrati erano approdati sulle coste italiane nel 2011, durante la cosiddetta «Emergenza Nord Africa». Quell’anno, quando scoppiò la guerra civile in Libia, le frontiere del paese arabo furono chiuse e gli immigrati che cercavano di tornare nei loro paesi non potevano farlo. Venendo a mancare gli accordi presi dal regime di Gheddafi con l’Italia per impedire alle persone di partire, gruppi di trafficanti approfittarono del caos e del vuoto di potere per organizzare le spedizioni verso le coste italiane. Molti immigrati subsahariani che lavoravano in Libia non avevano altra scelta se non quella di imbarcarsi.

«La dichiarata “Emergenza Nord Africa” è stata gestita con l’accoglienza in grandi centri e conseguentemente con forme di assistenzialismo inutili all’autonomia dei singoli. Nei primi mesi del 2013, il momento dell’uscita dai progetti per molti ha significato affrontare il problema dell’assenza di una casa», spiega l’antropologa Laura Ferrero, che per un anno ha svolto una ricerca all’interno della Salette. «Finito il progetto d’accoglienza, per qualcuno il passaggio alla Salette è stato immediato, per altri è stato intervallato con una permanenza all’ex Moi, altro punto di riferimento per immigrati di tutta Italia che cercavano una soluzione abitativa. Altri ancora stavano negli accampamenti formali e informali che si creavano attorno agli spazi del lavoro stagionale, come a Saluzzo o a Rosarno. Ognuno aveva attivato le reti sociali disponibili: amici conosciuti in Libia, durante la traversata o nei progetti. Ma il problema è stato che tutti si trovavano nelle stesse condizioni».

Mosso dai forti appelli del papa all’accoglienza, fin dai primi giorni dell’occupazione, l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia è intervenuto creando un gruppo di soggetti eterogenei, fra i quali Pastorale migranti, Caritas, Cooperativa O.R.So., Luoghi Possibili, al fine di interagire con il comitato e gli occupanti di via Madonna de La Salette.

Un modello alternativo

![]()

Il progetto d’accoglienza alternativo proposto dal comitato e dagli occupanti al resto del gruppo prevedeva alcune condizioni precise: non doveva seguire tempistiche prestabilite, doveva includere tutti gli abitanti, prevedere attività di inserimento lavorativo, una gestione condivisa dai residenti secondo decisioni prese in assemblea e un processo di regolarizzazione e ristrutturazione dell’edificio secondo i principi dell’auto recupero e della manodopera di chi vi abitava.

Nicolò, membro del comitato, racconta: «Per i primi due anni non c’è stato giorno né notte. Eravamo sempre lì con i ragazzi per coordinare la situazione. Nonostante la struttura fosse solida, c’erano molti problemi. La corrente continuava a saltare per l’uso massiccio di piastre elettriche, allora si cucinava a turno, prima un piano e poi l’altro, l’acqua calda è mancata finché non abbiamo messo i boiler elettrici».

Nel 2015, l’edificio, costituito in ogni piano da camere, cucina e bagni comuni, è stato oggetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Il coinvolgimento diretto degli abitanti del palazzo nei lavori di manutenzione aveva come obiettivo quello di promuovere il senso di appartenenza collettiva alla struttura e di contribuzione alla «residenza collettiva». Nel corso dei mesi si è costituito un comitato di cogestione, composto da un rappresentante per ogni piano, un rappresentante della cooperativa e uno del Comitato di solidarietà per i rifugiati. In seguito, il progetto ha ottenuto il comodato d’uso gratuito dell’immobile per 10 anni e, nel 2018, i suoi abitanti hanno ottenuto la residenza. L’obiettivo a lungo termine è che la comunità della Salette raggiunga l’autonomia. Ma la condizione di marginalità che accomuna la maggior parte degli abitanti inficia la loro possibilità di contribuzione economica per le spese della casa. Per cui, attualmente, i residenti pagano un 30% delle spese vive, mentre la diocesi mette il resto.

«La gente sta alla Salette fin quando ne ha bisogno, perché magari non ha alternative, o finché se la sente. Questa è la condizione necessaria per costruire un percorso lavorativo dignitoso. Nei centri d’accoglienza, invece, ti danno vitto, alloggio, assistenza legale e quando hai i documenti ti sbattono fuori. Ma se non hai la certezza di avere un tetto sulla testa mentre impari l’italiano e cerchi un posto di lavoro, non ce la fai. Ognuno ha i suoi tempi», continua Nicolò infervorato. «Non abbiamo creato un modello di accoglienza. Il modello sta nella modalità con la quale abbiamo affrontato la situazione concreta. E si sa che mettere al centro le persone ti crea un mare di problemi, bisogna avere una pazienza infinita».

L’antropologa Laura specifica: «Gli abitanti della Salette non sono un gruppo coeso, ma una somma di individualità e piccoli gruppi. La convivenza è un obiettivo che si costruisce nelle pratiche quotidiane, attorno alle quali nascono tanto collaborazioni, quanto tensioni». Uno degli abitanti, S., fa parte del comitato di gestione della Salette. Dal 2015 coltiva un orto in giardino dove crescono pomodori, insalata e zucche. «Io porto fuori la spazzatura tutte le sere, dò il bianco quando serve, taglio l’erba. Ma non tutti si interessano della casa. Al quarto piano, ci sono due stanze sovraffollate dove vivono in dieci, ma nessuno li butta fuori. Anche se questa è casa nostra, appena qualcuno ha le possibilità economiche se ne va di qui».

All’interno della Salette, la Cooperativa Orso avvia percorsi di accompagnamento per sostenere processi di autonomia lavorativa, abitativa e sociale, con un’équipe composta da tre persone. Silvia aiuta i ragazzi a conoscere e a usare i servizi che la città offre. «Il primo anno di lavoro, in modo informale, abbiamo cercato di conoscere le persone e di farci conoscere. Non è stato facile. Non si fidavano, erano usciti dai progetti con un bagaglio enorme di delusioni. Il nostro ruolo è quello di dare loro degli strumenti, offrire dei tirocini, dei percorsi di orientamento al lavoro e di specializzazione. Noi offriamo le opportunità che troviamo, poi sta alle persone decidere. La difficoltà principale è che molti fanno fatica a crearsi un percorso lavorativo stabile, a investire in un tirocinio, per esempio. Magari fanno poche ore e guadagnano poco, e visto che sono mossi dalla necessità di guadagno, perché in Africa hanno le famiglie da mantenere, preferiscono lavori che danno subito un reddito, come quelli stagionali».

Il lockdown della Salette

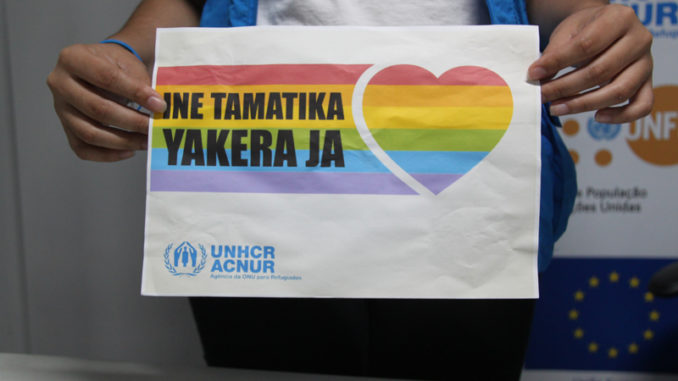

Con l’arrivo del coronavirus, il Comitato di gestione ha stabilito alcune regole: accesso proibito ai non residenti e distanziamento sociale. Misure che hanno creato molte tensioni tra gli abitanti che hanno dovuto impedire l’ingresso ad amici o parenti. Inoltre, la cooperativa Orso ha provveduto a creare una rete di solidarietà con la Caritas per la distribuzione di cibo e mascherine di cotone. D. è un giovane senegalese e da cinque anni vive alla Salette. Grazie alla diocesi, nel suo frigo non è mai mancato il cibo. Quando hanno imposto le misure di contenimento, la borsa lavoro di D. è stata sospesa. «Lavoravo come carpentiere per fare scale in legno. Lavoravo solo quattro ore al giorno, ma ero contento. Prima ancora facevo l’ambulante ma era un lavoro pericoloso. Compravo giubbotti e scarpe contraffatte a Napoli e li rivendevo a Nichelino, Trofarello, Moncalieri. Un giorno un poliziotto in borghese mi ha fermato e ha detto: “Se vendi poca roba, non ti diciamo niente”. Però, mi sono spaventato e allora ho provato a cercare un “capo” (datore di lavoro) a Saluzzo, ma non l’ho trovato. Allora sono andato in Francia, a Cannes, a vendere occhiali da sole, cappelli, orecchini sulla spiaggia».

K., un ragazzo maliano, ha avuto una storia più fortunata. Quando è arrivato il lockdown, aveva appena festeggiato la firma del contratto di apprendistato di tre anni che gli aveva fatto un’azienda edile di Grugliasco. L’hanno messo in cassa integrazione, ma non sa come avrebbe fatto, senza l’aiuto alimentare dato alla Salette. I soldi sono arrivati solo mesi dopo. K. voleva andare a trovare la sua famiglia in Mali, ma senza il passaporto non può farlo. Durante l’emergenza, fino al 18 maggio era impossibile accedere alle questure. «È da 10 anni che non torno a casa. Sono partito dal Mali quando avevo 15 anni, sono scappato alle 4 di mattina quando i miei dormivano. Da noi in alcuni villaggi non c’è neanche l’acqua per bere e così la vita è troppo complicata».

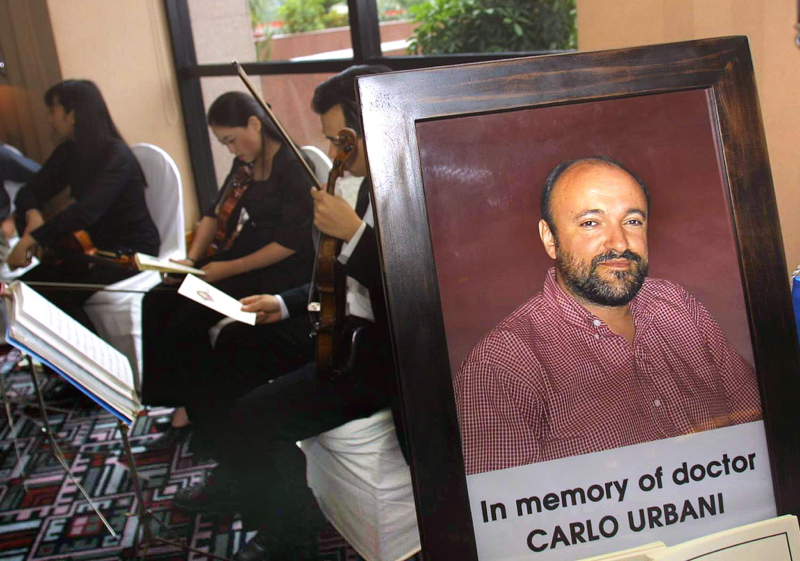

![]()

Tornare a casa

Nel caso di D., un giovane del Ghana residente alla Salette dai tempi dell’occupazione, l’emergenza coronavirus ha rafforzato la sua decisione di tornare a casa. «Mi alzo alle 4 del mattino, vado in giro e mi mandano a quel paese, mi chiamano negro. Tutti i giorni esce un nuovo decreto sugli immigrati. Per quanto tempo dobbiamo continuare a essere immigrati e non persone?». Da qualche anno, D. prepara il suo ritorno e fa coltivare un campo di anacardi e cacao che ha comprato a Kokooa, per vendere i prodotti sul posto. «Non dipendere da nessuno è una grande libertà umana. Io sarei tornato in Ghana nel 2013, sedendomi sulla sedia col mio sacco di dollari guadagnati in Libia. Ma mi hanno obbligato a venire in Italia».

W. è della Guinea-Bissau. «Ho sempre lavorato nell’agricoltura. In Italia, per tre anni ho raccolto la verdura a Foggia. Il capo era cattivo, mi segnava sei ore quando ne avevo fatte nove. Poi nel 2014 sono arrivato a Torino, ho lavorato due anni a Saluzzo e lì raccoglievo pere, pesche. Nel 2019 sono arrivato alle Salette e ho lavorato in un’azienda per raccogliere la menta senza contratto. Adesso volevo tornare a Saluzzo, ma con questa emergenza, se non hai un contratto non ti puoi muovere».

W. è da cinque mesi che aspetta il rinnovo del permesso di soggiorno che vuole convertire da umanitario in lavorativo subordinato. Nei mesi precedenti al coronavirus avendo con sé solo la ricevuta della domanda di conversione, i datori di lavoro non si fidavano ad assumerlo. Inoltre, a marzo voleva andare a Saluzzo, ma il progetto Pas (Prima accoglienza stagionali) era chiuso per l’emergenza e senza un posto letto certificato non gli facevano il contratto.

«Durante l’emergenza coronavirus, le persone più vulnerabili erano quelle senza documenti e quelle che lavoravano in nero», racconta Eleonora Celoria, avvocata e socia Asgi (Associazione studi giuridici dell’immigrazione) che ha svolto un lungo periodo di volontariato alla Salette. «Loro non potevano spostarsi e, senza documenti, non potevano essere assunti, né dimostrare che si muovevano per esigenze di lavoro. Anche per quanto riguarda gli stranieri in regola con i documenti, la situazione non era facile: dal momento che molti svolgevano lavori precari, alcuni sono stati licenziati, ad altri non hanno rinnovato i contratti e anche chi era stato messo in cassa integrazione non aveva la sicurezza di poter tornare a lavorare a emergenza finita. Chi era titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari e voleva convertirlo in permesso per motivi di lavoro si trovava in difficoltà: per farlo bisogna presentare la documentazione legata all’attività lavorativa e, se avevi perso o, a causa del virus, non potevi trovare un lavoro, veniva meno la possibilità di chiedere la conversione».

I vantaggi del lockdown

«Per lo meno, le norme introdotte per affrontare l’emergenza hanno disposto l’estensione della validità dei permessi di soggiorno fino al 31 agosto, e questo ha consentito alle persone che avevano il permesso in scadenza durante questi mesi, di continuare a lavorare e di avere accesso ai servizi. Anche la proroga della carta di identità e della tessera sanitaria devono valutarsi in questo senso con favore. È fondamentale però che i migranti siano informati di questa estensione, per poter far valere i propri diritti».

M. è marocchino. Durante il confinamento, assieme agli altri ha creato una palestra sul terrazzo. «Su 70 persone, solo sette lavoravano durante l’emergenza. È stato difficile. Io lavoro in nero, mi chiamano per fare dei lavoretti in casa. Ma, per me, i veri problemi sono cominciati nel 2002. Quell’anno avevo fatto una manifestazione per il partito comunista davanti all’ambasciata marocchina a Parigi in difesa del popolo sarahawi. Per punirmi mi hanno tolto il passaporto. Da lì non ho più potuto rinnovare i documenti». M. è arrivato alle Salette dal Moi. «Volevamo creare una realtà autogestita dai migranti, era il mio sogno. Ma non ci siamo ancora riusciti. Quest’occupazione ci ha dato lavoro, dignità, tranquillità, un curriculum, una chiave, ma non siamo autonomi. Siamo quattro responsabili di piano, ma partecipiamo solo in due. Essere responsabili non vuol dire essere un libico (come un carabiniere che controlla le regole, ndr) o un ruffiano (che fa quello che vuole la cooperativa pur di mantenere un potere, ndr), solo voler mettere le cose a posto». Con la sanatoria Cura Italia Bis per regolarizzare i braccianti in agricoltura e in altri settori chiave, la sua clandestinità è terminata. «Ci regolarizzano solo per sfruttare il nostro lavoro. Noi immigrati siamo essenziali e questo è riconosciuto solo in un momento di crisi come questo».

Amarilli Varesio

![]()