Non soltanto messer Querini

La millenaria tradizione degli esploratori italiani è arrivata anche nelle terre del Nord Europa. Pietro Querini, Francesco Negri, Giuseppe Acerbi sono i nomi più conosciuti.

Italiani, «popolo di santi, poeti e navigatori». Santi di sicuro non lo siamo; poeti pensiamo di esserlo in tanti e, in quanto a navigatori, beh… non siamo i soli, ma possiamo annoverare esploratori e mercanti che hanno contribuito a diffondere in Europa la conoscenza di altre culture quasi sconosciute.

Marco Polo, Cristoforo Colombo, Antonio Pigafetta, Giovanni Pian del Carpine, Martino Martini, Giovanni Belzoni, Vittorio Bottego sono solo alcuni dei nomi che ricorrono più spesso quando parliamo di esplorazione o di contatti (più o meno fortunati) tra diversi popoli. Le loro mete erano l’Asia, le Americhe, l’Africa, la circumnavigazione del globo. Luoghi esotici, poco conosciuti, i cui popoli e le cui vestigia occupavano i racconti fantastici delle corti europee, spesso ingigantiti da buone dosi di fantasia alimentata anche da generose libagioni di vino perché, come scrisse il trevigiano Giovan Battista Ramusio, «gli huomini non sogliono narrare una cosa tutti a uno istesso modo, ma variamente secondo la diversità degli intelletti».

le terre vichinghe

Poco o nulla si sapeva, invece, delle terre del Nord, fredde e, come si pensava allora, desolate, abitate da popoli dediti alle razzie, discendenti di quei vichinghi che, con copricapi cornuti, giravano mezzi nudi in mezzo alle intemperie attaccando villaggi lungo le coste e stuprando giovani fanciulle. Visioni fallaci, assolutamente lontane dalla realtà, ma che popolavano le novelle dei cantastorie o, in tempi più recenti, di romanzieri che ambientavano i loro racconti in scenari impervi, perennemente coperti di neve o sferzati dalla pioggia.

Ancora più sconosciute erano le terre al di sopra del Circolo polare artico, abitate da popolazioni che Tacito, nel suo trattato De origine et situ Germanorum, descriveva come coloro che «mangiano erba, vestono pelli di animali e dormono sulla terra. Le uniche cose in cui credono sono le frecce fatte di ossa».

La corte svedese, che per prima colonizzò quelle lande contendendole alla Danimarca e alla Russia, le battezzò Lappamarken, da lappe, «sempliciotto», «fessacchiotto», e marken, «foresta» o «terra di frontiera». I lappe erano i Sami, popolazioni indigene, la cui pacifica indole e lo stile di vita semplice e privo dei fronzoli sociali che caratterizzavano i popoli più meridionali, venivano interpretati come segno di stupidità.

In Norvegia la regione era ed è tuttora nota come Finnmark, foresta o terra di frontiera abitata dai Finn, nome con cui venivano chiamati gli autoctoni.

Forse perché così sperduta, spopolata e spoglia, della Lapponia le ricche città dell’Europa che si affacciavano sul Mediterraneo non se ne interessarono per secoli. Solo le città anseatiche mantenevano qualche sporadico rapporto con i villaggi sami commerciando corna e pelli di renna (la parola nappa è di origine sami).

Nel 1369 la peste nera sterminò la popolazione norvegese che si era insediata sulle coste settentrionali (i Sami, forse a causa della loro alimentazione, non ne furono così colpiti) e i contatti con il resto dell’Europa si diradarono.

Arrivano gli italiani

Fu pochi decenni dopo che un italiano, per circostanze del tutto fortuite, inaugurò una fortunata serie di esplorazioni di nostri connazionali in Lapponia che fecero conoscere non solo la geografia della regione e le popolazioni che le abitavano, ma contribuirono ad importare nuovi ingredienti per uno sviluppo culinario che ancora oggi caratterizza la dieta di varie regioni della nostra penisola.

La prima di queste tappe fu raccontata da Cristoforo Fioravante e Niccolò di Michel nel «Viaggio del magnifico messer Piero Quirino viniziano, nel quale, partito di Candia con malvagie per ponente l’anno 1431, incorre in uno orribile e spaventoso naufragio, del quale alla fine con diversi accidenti campato, arriva nella Norvegia e Svezia, regni settentrionali».

Il resoconto tratta delle avventure del mercante veneziano Pietro Querini, a bordo della caracca Gemma Querina che, involontariamente, a causa di un naufragio raggiunse le isole Lofoten.

Partito da Creta il 25 aprile 1431, cinque giorni dopo la morte del figlio, il Querini si diresse alla volta delle Fiandre con un carico di 500 tonnellate di mercanzie e 800 barili di Malvasia.

Dopo aver raggiunto Cadice il 2 giugno, dove si dovette fermare per 25 giorni per riparare la nave incagliatasi su uno scoglio, messer Pietro aumentò il suo equipaggio fino a raggiungere le 68 persone per proteggere la sua merce dalle incursioni delle navi della repubblica di Genova, con cui nel frattempo Venezia era entrata in guerra. La Gemma Querina non raggiunse mai le Fiandre: i venti e le burrasche portarono il legno alla deriva, lo squassarono, lo sballottarono e le gelide acque del mare, con la complicità della sete e della fame e del freddo, si presero la vita di 52 marinai.

Il 4 gennaio 1432, finalmente, i superstiti riuscirono ad approdare non senza fatica su una spiaggia innevata dell’isola di Sandøi «ringraziando il Signor Dio ch’al natural sito nostro n’avea condotti, e campati dal soffocarsi nel mare».

Poi, «conosciuto con certezza quello esser scoglio deserto, deliberammo di partirci il secondo giorno, empiendo cinque nostre barile d’acqua ch’usciva dalla neve».

Per altre due settimane i naufraghi, ridotti ormai a 13 persone «pieni di pedocchi, ch’a pugnate li gettavamo nel fuoco», girovagarono per l’arcipelago riuscendo alfine a trovare una casetta disabitata presso la quale si rifocillarono per diversi giorni.

Incontrata una famiglia di pescatori, nei giorni seguenti riuscirono a trasferirsi sull’isola di Røst dove abitava un «frate [tedesco, ndr] suo cappellano, dell’ordine di San Dominico, e con parlar latino dimandò qual fra noi era il padrone: a cui respondendo mi dimostrai per esso».

Presso il villaggio di pescatori il gruppo restò per tre mesi e mezzo, dal 5 febbraio al 14 maggio 1432. Vi abitavano in tutto 120 persone che «alla Pasqua 72 si communicorono come catolici fidelissimi e devoti».

Pietro Quirino descrisse quel luogo dove «non vi nasce alcun frutto» e sul quale, per «tre mesi dell’anno, cioè giugno, luglio e agosto, sempre è giorno né mai tramonta il sole, e ne’ mesi oppositi sempre è quasi notte, e sempre hanno la luminaria della luna».

Fu durante la sua permanenza che il mercante veneziano conobbe gli «stocfisi», gli stoccafissi, che «seccano al vento e al sole senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare li battono col roverso della mannara, che gli fa diventar sfilati come nervi, poi compongono butiro e specie per darli sapore: ed è grande e inestimabil mercanzia per quel mare d’Alemagna».

Pietro tornò nella Serenissima portando alcuni di questi stoccafissi che diverranno l’ingrediente principale del baccalà alla vicentina (il baccalà è il merluzzo essiccato che, a differenza dello stoccafisso, è salato). Ancora oggi, quello italiano è il principale mercato verso cui le Lofoten esportano il loro stoccafisso e nel piccolo paesino di Å, il museo dedicato a questa qualità di merluzzo ha spiegazioni anche in lingua italiana.

Il racconto della sfortunata spedizione della Gemma Querina è anche una preziosa testimonianza della popolazione delle Lofoten. I redattori descrissero attentamente gli usi e i costumi dei pescatori, «uomini purissimi e di bello aspetto, e così le donne sue, e tanta è la loro semplicità che non curano di chiuder alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo: e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medeme dove dormivano mariti e moglie e le loro figliuole alloggiavamo ancora noi, e nel conspetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedì, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d’un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi con gl’uomini. Sono (com’io predissi) devotissimi cristiani: non perderiano la festa di veder messa, e quando sono in chiesa sempre stanno in orazione inginocchiati; mai non mormorano né bestemmiano santi, non nominano il demonio».

Padre Francesco Negri

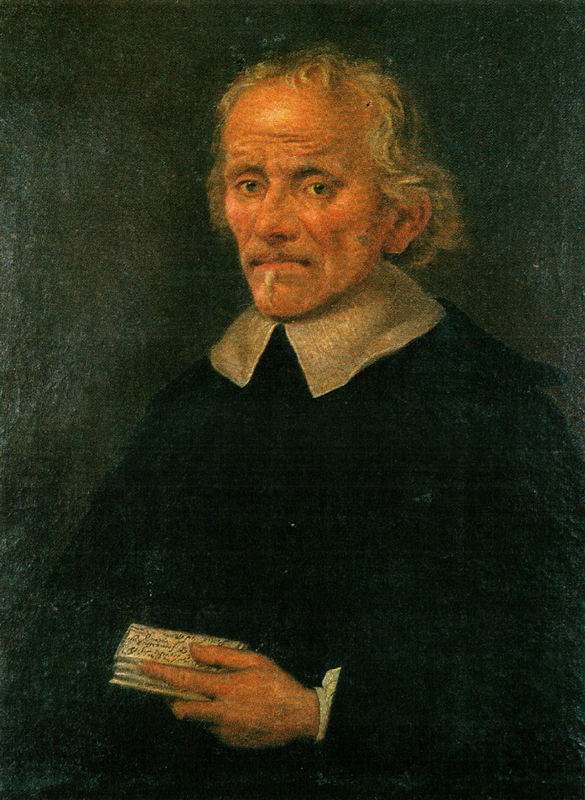

Due secoli e mezzo dopo, un prete ravennate, Francesco Negri, si spinse ancora più a Nord, questa volta intenzionalmente, alla ricerca del punto più settentrionale del continente europeo.

Negri, oltre che rappresentante della Chiesa, era anche un fine osservatore di costumi e di scienza. Profondamente influenzato dal nuovo pensiero scientifico, eredità di Copernico e Galileo, Francesco Negri partì da Ravenna nel 1663 per un viaggio nella penisola scandinava che lo portò prima a Stoccolma, dove si trattenne per un anno come cappellano e poi a Bergen. Da qui, con l’aiuto dei preti norvegesi, riuscì a raggiungere via mare Capo Nord «che è a dire all’estremità di Finmarkia, anzi, non ritrovandosi più altra terra dal genere umano verso al polo abitata, del mondo stesso.»

Descrisse la sua esperienza in otto lettere che vennero pubblicate nel 1700, due anni dopo la sua morte e raggruppate in un volume intitolato Viaggio settentrionale. Sebbene poco noto al grande pubblico, il Viaggio settentrionale segnò un vero e proprio spartiacque nella visione dei popoli nordici da parte dei paesi mediterranei.

Fu Francesco Negri, infatti, a presentare gli eredi dei vichinghi e i Lapponi in modo positivo, contribuendo così a diluire il disprezzo e il discredito che la cultura dell’Europa settentrionale godeva tra i popoli del Sud Europa. Così, pur continuando a produrre una letteratura pregna di stereotipi inventando anche usi e costumi mai utilizzati dalle popolazioni scandinave (uno per tutti l’elmo con le corna, invenzione ottocentesca abbracciata dall’opera wagneriana), gli studiosi, proprio sull’onda di Francesco Negri, iniziarono a rivedere le loro opinioni critiche non solo verso le corti dei regni settentrionali, ma anche verso i Sami esaltandone l’ospitalità: «Non avevano mai essi veduto un italiano, anzi forse nè meno intesone il vocabolo: perciò mi trattarono alla grande, alla loro moda, a pesce cotto nell’acqua pura al solito, e carne fresca di londra [lontra], che a sorte avevano ammazzata alla mia presenza con un colpo d’archibuso a una palla sola, per meno offendere la pelle».

A differenza degli svedesi e della Chiesa cristiana, Negri non condannò lo sciamanesimo e anzi, abitando con loro, lo studiò descrivendo gli attrezzi e i tamburi con cui «essi […] trasmutano un uomo in orso, cioè lo fanno apparire orso; la qual fatucchierìa terminata, ritorna il Lappone ad abitar, come prima, con la sua famiglia, dicendo egli stesso d’essere stato orso».

In Lapponia, imparò a guidare le slitte e a sciare con «quelle tavolette, (che) non sollevano mai dalla neve alzando il piede, ma leggermente strisciando vanno avanzando con l’istessa agilità, che camminando liberi a piedi sopra terra».

Lo spirito scientifico lo portò a descrivere le aurore boreali con estrema precisione, anche se non ne capì l’origine: «Come una lunga nuvola, che cominciava a tre gradi in circa sopra l’orizzonte, e ascendendo al zenit, o punto verticale, andava a terminare all’altra parte, quasi in altrettanta lunghezza. Era così chiara e trasparente, che rendeva qualche poco di lume fino a terra: si piegava in tante forme, ora di arco, ora di corona, ora di serpe e d’altro: alle volte in due parti stendendosi per lungo s’apriva, movendosi nello stesso tempo verso i due lati; poi riunendosi, produceva novi ragi, non alzandoli da sè successivamente fino alla loro estremità».

Le critiche di Acerbi

Nel piccolo museo di Capo Nord, a Francesco Negri è dedicato un posto particolare in quanto è considerato il primo turista ad aver raggiunto il luogo.

Spetta però a Giuseppe Acerbi (1773-1846) il primato di aver raggiunto Capo Nord via terra (compì in nave solo l’ultimo tratto da Alta) attraversando la Svezia e la Finlandia, che amò in modo particolare. L’esultanza dell’italiano quando calpestò il promontorio settentrionale la si legge nel suo resoconto Viaggio al Capo Nord fatto l’anno 1799 dal Sig. cavaliere Giuseppe Acerbi, pubblicato al suo ritorno: «Il Capo Nord presentandosi a’ nostri sguardi s’impadronì di tutte le nostre facoltà. […] e il mondo non fu più per noi che questo confine della terra». Era il 18 luglio 1799.

Subito dopo, però, la malinconia sembra cogliere l’esploratore che, dopo essersi preso (inappropriatamente) il merito di stare «calpestando codesto suolo, che nissuno prima di noi avea calpestato», descrive il Capo come «la tomba della Natura», un luogo dove «tutto è solitario, tutto lugubre, tutto sterile […]: ecco il Capo Nord».

Un resoconto quindi assai differente da quello dato dal suo predecessore Francesco Negri.

A differenza del prete ravennate, l’Acerbi dà uno spaccato meno lusinghiero sia degli svedesi che dei Sami, questi ultimi descritti come «deboli, indolenti, poltroni per carattere e per fisica costituzione». Nella sua visione giacobina, l’esploratore italiano critica la presenza dei missionari cristiani «i quali in ricambio gli promisero la felicità di un altro mondo, che senza dubbio per uomini sì limitati di mente non poteva consistere che in bere acquavite dalla mattina alla sera».

L’Acerbi introduce anche gli yoik, i canti sami che non apprezzò, a differenza delle runi finlandesi, in quanto «i Laponi erranti non hanno veruna idea della minima armonia; e che sono assolutamente incapaci di un piacere che la natura, per quanto ho potuto apprendere, non ha negato a nessuna orda, o nazione».

Il Viaggio fu comunque un successo letterario in Inghilterra, dove venne pubblicato per la prima volta nel 1802 e a cui seguirono le edizioni tedesche, francese e olandese. In Italia si dovette aspettare fino al 1832 per poter leggere le esperienze del viaggiatore.

Quirino, Negri e Acerbi, assieme ad altri importanti esploratori, mercanti, missionari di diverse nazionalità hanno contribuito a far conoscere la Lapponia e i Sami al grande pubblico. Leggendo le loro opere oggi possiamo apprezzare ancora di più le popolazioni e i magnifici paesaggi scandinavi, divertirci sulla neve con gli sci e le slitte e gustare piatti divenuti parte integrante della cucina italiana. Nonostante non ne siamo sempre consapevoli, anche noi siamo debitori verso i Lapponi.

Piergiorgio Pescali

Dal 1307, il cristianesimo in Lapponia

Religione e case reali

La storia del cristianesimo in Lapponia è, come spesso accade, costellata di glorie e vergogne. I primi preti cristiani arrivarono tra i Sami all’inizio del XIV secolo e la prima chiesa venne costruita a Vardø nel 1307. I missionari furono utilizzati dal governo danese (a cui la Norvegia apparteneva) come avanguardie per colonizzare gli insediamenti e prenderne ufficialmente possesso in nome della corona. A seguito del Trattato di Nöteborg del 1323 tra Svezia e la repubblica russa di Novgorod, la Lapponia venne spartita tra gli stati nordici e al tempo stesso le rispettive case reali favorirono la diffusione della religione secondo le proprie convenienze. Accanto alla Chiesa latina venne quindi a svilupparsi una Chiesa ortodossa russa.

Nel 1542 il re svedese Gustav Vasa dichiarò che «tutte le terre permanentemente inabitate appartengono a Dio e alla Corona svedese e a nessun altro». La Lapponia, pur essendo stabilmente abitata dai Sami, rientrava tra queste «terre permanentemente inabitate». Tutte le proprietà ecclesiastiche furono trasferite alla casa reale e con l’adesione al protestantesimo l’influenza papale sparì completamente dalla Lapponia.

Le ambizioni territoriali sui vasti territori del Nord portarono i regni scandinavi a scontrarsi più volte tra loro e quello sami fu il popolo che ne soffrì maggiormente. I loro territori vennero divisi da confini nazionali, le terre confiscate, e vennero imposti pagamenti erariali. La loro religione, un intreccio inestricabile di pratiche rituali avviluppate nella quotidianità, fu perseguitata. I canti tradizionali, gli yoik, vennero proibiti e i tamburi, mezzi di comunicazione con il mondo degli spiriti, distrutti. I fenomeni naturali e i corpi celesti erano considerati divini e potevano dare o togliere la vita. I noaidi, gli sciamani, le figure centrali della religiosità sami, gli unici in grado di far da tramite tra il mondo spirituale e quello terreno, furono combattuti strenuamente dal protestantesimo. Proprio nel periodo di massima repressione, quella di padre Francesco Negri fu quindi una voce isolata nel difendere i Lapponi e le loro credenze. Al tempo stesso, però, furono i missionari protestanti a salvare dall’oblio i racconti sami, fino ad allora trasmessi oralmente, dando al popolo una scrittura. L’alcolismo, lo sfruttamento delle terre e delle acque, l’imposizione di tassazioni sempre più gravose, la disgregazione culturale e religiosa furono i principali motivi di sommosse popolari e della nascita di una Chiesa locale, il «laestadianismo», fondata nel XIX secolo da un pastore luterano, Lars Levi Laestadius, volta a preservare l’identità sami pur predicando la salvezza di Cristo.

Oggi il laestadianismo sopravvive in poche comunità ed è rientrato nella Chiesa svedese pur continuando ad essere considerato al limite dell’eresia.

Con l’istituzione di parlamenti sami in Norvegia, Finlandia e Svezia (la Russia ancora nega ai Sami una propria rappresentanza), anche la cultura dei popoli lapponi è meglio accettata. Accanto quindi alle chiese cristiane, vi sono tentativi di rivalutare la religione tradizionale dei Sami.

Piergiorgio Pescali

Sul Nord Europa e i Sami:

- Valentina Tamborra, Oltre il Circolo polare artico, MC, dicembre 2020.

- Valentina Tamborra, Popolo indigeno d’Europa, MC, aprile 2020.

- Valentina Tamborra, Isole Svalbard, l’ultima frontiera, MC, dicembre 2019.

- Piergiorgio Pescali, Le scelte di Oslo, dossier MC, giugno 2019.

- Piergiorgio Pescali, Senza nazione né confini, MC, aprile 2013.