IMC Venezuela 50: l’animazione missionaria

I Missionari della Consolata, fin dal loro arrivo in Venezuela, hanno messo tra le loro priorità l’animazione missionaria e vocazionale della chiesa locale. Da questo proposito sono nati l’inserimento nelle Pom, l’apertura del seminario filosofico e la nascita di Jovenmisión.

Sommario di tutto il dossier «Venezuela 50»

1970-2020: i 50 anni dei Missionari della Consolata in Venezuela

-

-

- Popoli indigeni, afro e periferie

- La scelta degli indigeni della Guajíra

- Tra gli afrodiscendenti di Barlovento

- Periferie urbane: nei «barrios» di Caracas

- La missione alla foce dell’Orinoco con i Warao

- L’animazione missionaria della Chiesa venezuelana

-

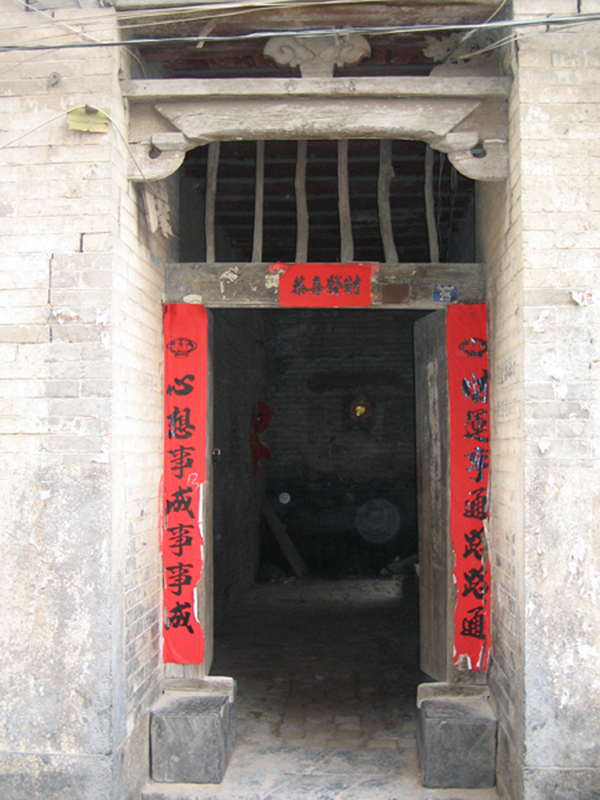

L’animazione missionaria della Chiesa venezuelana

Chiesa ad gentes

L’obiettivo principale dell’arrivo dei Missionari della Consolata in Venezuela fin dall’inizio fu l’animazione missionaria e la promozione vocazionale. Il Capitolo generale del 1969 lanciò l’Istituto in questa linea: animare le giovani chiese all’evangelizzazione. Padre Giovanni Vespertini, a fine del 1970, stabilendosi a Trujillo, regione delle Ande venezuelane, una delle più religiose del Venezuela, aveva visto la possibilità di animare all’ad gentes la vita religiosa e sacerdotale della chiesa locale.

![]()

Le prime tappe

La destinazione di padre Luigi Crespi alla stessa zona fu pensata in questa prospettiva. Arrivato dalla Spagna, dove svolgeva lo stesso ministero, nel 1972, iniziò ad animare la diocesi di Trujillo nella città di Valera.

Nel 1974 arrivò padre Francesco Babbini come responsabile del Gruppo Imc Venezuela. Egli lanciò l’animazione a 360 gradi.

Viaggiando in autobus, senza ancora conoscere il paese, di notte o di giorno, con la sua valigetta piena di dépliant, il proiettore e i documentari di padre Gabriele Soldati, fermandosi nelle diocesi, nei seminari, nelle parrocchie, nelle scuole, in poco tempo fece conoscere i Missionari della Consolata nel paese. Divenne amico del nunzio apostolico e raggiunse i vicariati del Caroní e di Machiques, offrendo alla chiesa locale la possibilità di una nostra presenza tra le popolazioni indigene a loro affidate. Si sarebbe optato poi per Machiques, nella regione della Guajíra.

A Caracas padre Francesco Babbini offrì la sua esperienza alle Pom (Pontificie opere missionarie), delle quali divenne un valido collaboratore. Nella capitale aprì anche il seminario propedeutico e filosofico della Consolata nel 1977.

![]()

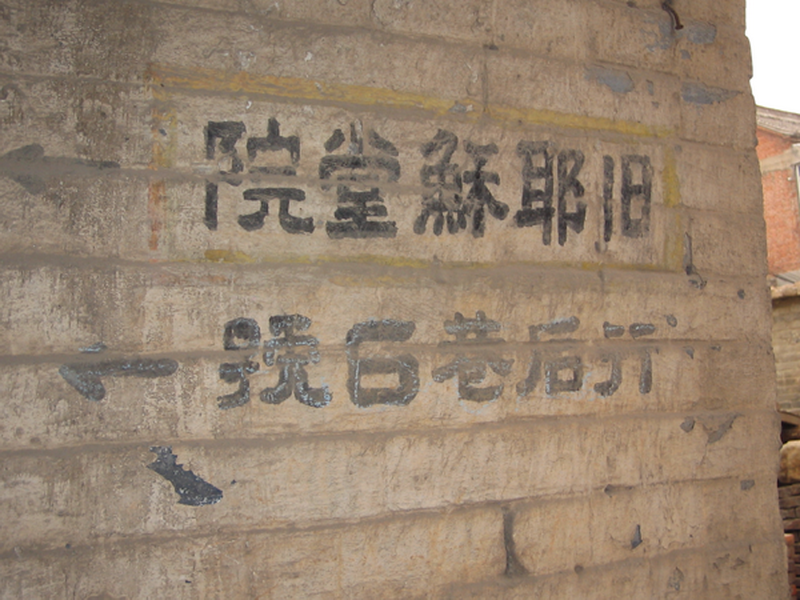

Jovenmisión e Cajumi

Da sempre la presenza dei missionari nelle diocesi fu presenza pastorale e di animazione missionaria. Nelle diocesi di Trujillo, San Cristobal, Los Teques e Barquisimeto, i missionari furono anche i direttori diocesani delle Pom. A Barquisimeto, in particolare, oltre alla pastorale nelle due parrocchie del Buen Pastor e del Ujano, i missionari crearono il Cam (Centro di animazione missionaria) dove si offriva (e si continua a offrire) formazione alla missione a livello locale e nazionale.

In Venezuela l’Imc fu e rimane l’unico istituto missionario specificamente ad gentes. Quindi con una responsabilità non indifferente nell’animare la chiesa locale alla missione.

Nel 1986 il direttore nazionale delle Pom chiese un missionario della Consolata per svolgere il compito di segretario nazionale della pontificia Opera di San Pietro Apostolo e di responsabile per l’animazione missionaria della gioventù. Padre Nelson Lachance, canadese, assunse l’incarico ed ebbe l’illuminazione di fondare «Jovenmisión» (Missione giovane): non un movimento, ma un servizio ai gruppi giovanili ecclesiali.

Nel 1988 realizzò il primo «Cajumi» (Campo Giovanile Missionario), a Santa Rosa de Ocopí, nella regione di Anzoátegui, con la partecipazione di giovani venezuelani e di altri provenienti da altre nazioni latinoamericane. Furono organizzate giornate di riflessione, catechesi e preghiera.

![]()

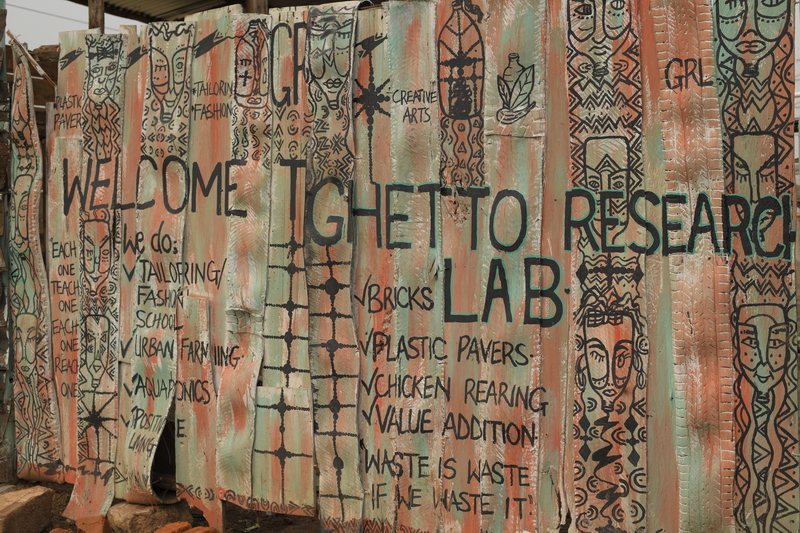

Una gioventù missionaria entusiasta

Come successore di padre Lachance, fu nominato chi scrive. Con l’aiuto della suora teresina Marta Cecília Ramírez Marin e di alcuni giovani, strutturai la neonata Jovenmisión su tre dimensioni: spiritualità, formazione e missione.

I punti salienti del programma annuale, a livello nazionale erano (come sono ancora adesso): la Pasqua giovanile missionaria, dal lunedì santo alla domenica di Pasqua; la Scuola di leader missionari in due tappe, ciascuna di otto giorni, per la formazione alla missione; il campo giovanile missionario – Cajumi – di 25 giorni in una zona poco evangelizzata. Dal 1989 ad oggi, l’esperienza del Cajumi non è mai stata interrotta. Un anno particolare fu il 1997, quando nei mesi di luglio e agosto si realizzarono contemporaneamente 27 Cajumi in tutto il Venezuela.

![]()

I frutti

Quali sono stati i frutti del lavoro di animazione svolto dall’Imc in Venezuela?

Noi abbiamo visto questo: è cresciuta la coscienza missionaria nelle parrocchie, nei movimenti apostolici, tra i giovani e i bambini. Nei tempi forti dell’anno liturgico e nel mese di agosto, i cristiani si fanno evangelizzatori nei villaggi e nei paesi privi di assistenza religiosa. La Giornata missionaria mondiale, è diventata il «Mese missionario», e la colletta per le missioni molto più significativa e consistente, sia nelle parrocchie che nelle scuole cattoliche. In questo mese è diventata tradizione la «Camminata giovanile missionaria» che, cambiando percorso ogni anno, diventa, ancora oggi, nel 2021, momento di testimonianza e animazione di strada dei giovani con i Missionari della Consolata.

Giovani e ragazzi optano per la vita religiosa, sacerdotale e missionaria. Anche per la Consolata. Un esempio è padre Lisandro Rivas, primo missionario della Consolata venezuelano, dopo aver lavorato in Kenya, è stato superiore della Delegazione Imc del Venezuela, formatore nel seminario teologico di Bogotà (Colombia) e attualmente lavora per la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli come rettore del Collegio S. Paolo, in Roma, dove sacerdoti da tutto il mondo studiano nelle Università pontificie.

Nel 1993 una coppia di giovani sposi partì per il Congo RD, lavorando per tre anni e mezzo nella missione di Neisu, facendo molto bene. Furono i primi laici missionari della Consolata del Venezuela. Negli anni successivi altri avrebbero seguito il loro esempio. Una giovane, appena laureata, partì per la missione di Tencua (vicariato di Puerto Ayacucho) lavorando per quattro anni con le missionarie della Consolata in piena selva amazzonica. Fu poi raggiunta e sostituita da un’altra giovane dedicata alla formazione ed educazione degli indigeni Yecuana.

Il giovane avvocato Adrián Enrique Gelves partì per il vicariato di Puerto Ayacucho, dove svolse il compito di responsabile per i diritti umani degli indigeni per quattro anni. Dopo il matrimonio, continua ancora oggi a svolgere lo stesso servizio mentre la sua sposa è responsabile della Caritas del vicariato. Una giovane laureata in Educazione li ha raggiunti, e qui rimane tuttora, sposata con un indigeno.

Un giovane seminarista teologo ricevette dal cardinale arcivescovo di Caracas il permesso per studiare al pontificio Collegio urbano di Roma per prepararsi per la missione. Per tre anni svolse il suo ministero come aggregato alla Consolata nella diocesi di Lichinga in Mozambico, e oggi è il direttore nazionale delle Pom in Venezuela. Dopo di lui, un altro sacerdote diocesano si aggergò all’Imc e rimase in Mozambico per quattro anni.

Nel 2014, la Cev (Conferenza episcopale venezuelana) assunse una missione in Mozambico, e da allora ha inviato due sacerdoti fidei donum e sei laici. La missione di Manje è tra le più dinamiche della diocesi di Tete.

I frutti continuano a maturare anche a distanza di tempo come il cammino sinodale, lanciato dalla Cev nel mese di aprile di quest’anno, quando, con la partecipazione di tutti i membri della chiesa in Venezuela, si è iniziato a riflettere, dialogare e promuovere l’impegno ad essere «una parrocchia missionaria, in uscita per i nuovi tempi». Lo scopo è generare la trasformazione pastorale che la Chiesa sogna e di cui parla papa Francesco, una Chiesa in uscita, ospedale da campo, che raggiunge tutti, anche nelle periferie.

Sandro Faedi

![]()

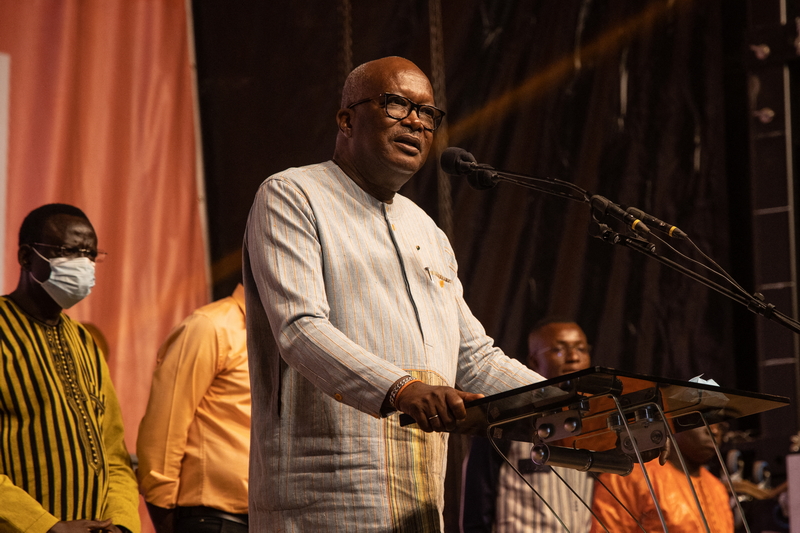

In quindici al lavoro

Fedeli al proprio carisma, i Missionari della Consolata in Venezuela vogliono continuare a essere presenza significativa.

![]() Cinquant’anni di presenza Imc in Venezuela, cinquant’anni di pagine missionarie scritte con entusiasmo e sudore dai missionari che si sono succeduti in questa terra benedetta da Dio, con tanti doni, eppure immersa in una grande tribolazione, segnata da povertà, ingiustizia, violenza e morte.

Cinquant’anni di presenza Imc in Venezuela, cinquant’anni di pagine missionarie scritte con entusiasmo e sudore dai missionari che si sono succeduti in questa terra benedetta da Dio, con tanti doni, eppure immersa in una grande tribolazione, segnata da povertà, ingiustizia, violenza e morte.

In questa realtà essi continuano a seminare il campo di Dio lavorando in trincea tra immense difficoltà e a costo di grandi sacrifici personali. Attualmente sono quindici: a Barlovento, tra gli afrodiscendenti (Caucagua, Panaquire, El Clavo, Tapipa); nell’archidiocesi e città di Barquisimeto, con il Centro di animazione missionaria (Cam); nel vicariato di Tucupita, tra gli indigeni warao (Tucupita e Nabasanuka), e a Caracas con la sede della delegazione, il seminario propedeutico e filosofico, e la parrocchia di Carapita nella periferia della città.

In conclusione, di questo dossier lasciamo loro la parola per fare nostro il loro appello a pregare per il Venezuela. (S.F.)

Consolazione e liberazione

[Pregate per il Venezuela] affinché possa uscire da questa situazione difficile, e perché noi missionari siamo segno di consolazione in mezzo a tanta sofferenza e dolore. In questo contesto viviamo il nostro carisma di consolazione/liberazione, e ogni giorno che passa ci convinciamo sempre più che siamo dove il Signore ci vuole.

Nel suo intervento durante il nostro XIII Capitolo generale, papa Francesco ci ha detto parole che ci infondono grande forza e speranza: «Vorrei esortarvi ad attuare un attento discernimento circa la situazione dei popoli in mezzo ai quali svolgete la vostra azione evangelizzatrice. Non stancatevi di portare conforto a popolazioni che sono spesso segnate da grande povertà e da sofferenza acuta, come ad esempio in tante parti dell’Africa e dell’America Latina. Lasciatevi continuamente provocare dalle realtà concrete con le quali venite a contatto e cercate di offrire nei modi adeguati la testimonianza della carità che lo Spirito infonde nei vostri cuori» (4 giugno 2017).

Siamo anche convinti che il beato Giuseppe Allamano sia al nostro fianco e che, grazie all’opera di ciascuno di noi, cammini con il nostro popolo. Traiamo forza anche dalle parole di Gesù, che soffre con la gente e ci incoraggia a continuare a condividere la nostra vita con un popolo che, sebbene rischi di morire di fame, non esita a spezzare il pane quotidiano con chi ne ha ancora meno.

Affermiamo ancora una volta che questa è l’ora della consolazione, l’ora di rimanere e camminare spalla a spalla con persone che, nonostante tutto, continuano a sognare un domani migliore.

Affidando il nostro essere missionari e la nostra azione all’intercessione della Consolata nostra madre, del beato Fondatore e del nostro patrono, san Oscar Arnulfo Romero, vi salutiamo con gioia.

I Missionari della Consolata della Delegazione Venezuela

![]()

Hanno scritto questo dossier:

�Sergio Frassetto

Missionario della Consolata in Venezuela dal 1978 al 1993, autore di «Sognatori nel deserto», Emi, 1995. Oggi a Torino.

�Sandro Faedi

Missionario della Consolata oggi in Mozambico.

�Andrés García Fernández

Missionario della Consolata oggi in Venezuela.

�Jaime Carlos Patias

Missionario della Consolata oggi membro della direzione Generale.

�Foto del dossier: Archivio Fotografico MC

![]()