I Missionari della Consolata in Venezuela hanno tra le loro finalità principali l’animazione missionaria e vocazionale. Presto il loro carisma ad gentes li spinge anche sulle frontier dell’annuncio, tra i popoli indigeni. Nasce così la scelta della Guajíra che li vedrà impegnati sul suo vasto territorio per 22 anni, dal 1976 al 1998.

Sommario di tutto il dossier «Venezuela 50»

Sommario di tutto il dossier «Venezuela 50»

1970-2020: i 50 anni dei Missionari della Consolata in Venezuela

-

-

- Popoli indigeni, afro e periferie

- La scelta degli indigeni della Guajíra

- Tra gli afrodiscendenti di Barlovento

- Periferie urbane: nei «barrios» di Caracas

- La missione alla foce dell’Orinoco con i Warao

- L’animazione missionaria della Chiesa venezuelana

La scelta degli indigeni

La Guajíra

Il fuoristrada solca veloce il deserto lungo piste invisibili ma ben conosciute dall’indigeno che guida. Il sole spacca le pietre e il vento sferza la faccia riempiendo gli occhi di sabbia.

Dopo tre ore di sobbalzi e sbandate, giungiamo alla meta: un piccolo cimitero cresciuto nel nulla di una landa sconfinata, popolato da morti e frequentato da una tribù di vivi. Qualcuno tra i vivi dorme appollaiato nella sua amaca, qualcuno mangia, qualcun altro beve e gioca a domino.

«Casáchiqui tawala you» («buongiorno amico»). Appena il mio saluto viene udito, un gruppo di donne vestite di mante nere si avvicina alla bara del defunto e inizia il pianto rituale.

Dopo la messa, vengono sacrificati alcuni animali e si consuma un banchetto in onore del defunto. Il tempo passa tra saluti, chiacchiere e racconti, fino all’ora di tornare in parrocchia.

Siamo alla fine degli anni Settanta. Ci troviamo nella Guajíra, la penisola al confine con la Colombia che si sporge nel Mare dei Caraibi all’estremità Nord occidentale del paese, creando il Golfo del Venezuela. È il mondo dei Wayú che, dopo aver saggiato l’amicizia dei missionari, li accolgono con simpatia e li rendono partecipi dei loro riti ancestrali sulla vita e la morte.

E pensare che a fine 1976, quando sono arrivati i Missionari della Consolata nel villaggio di Guarero, quasi al confine con la Colombia, al loro passaggio, la gente si nascondeva. I missionari vedevano solo le ombre muoversi furtive dietro i canneti. È stato grazie a suor Maria, una missionaria laurita, che è sorta l’amicizia tra i missionari nuovi arrivati e la gente.

Suor Maria, colombiana, da cinquant’anni calca il deserto della Guajíra, ed è difficile trovare qualcuno che non la conosca, che non abbia ricevuto una sua visita, un suo aiuto, una medicina, una preghiera. È la carità fatta carne, e i Guajíros, quando hanno bisogno di qualcosa, cercano sempre lei, sicuri di trovare aiuto.

Guarero

Padre Francesco Babbini, fin dal suo arrivo in Venezuela nel 1974, aveva svolto un’intensa opera di animazione missionaria in diverse diocesi del paese. Aveva visitato anche i vicariati apostolici del Caroní (nella zona Sud Est) e di Machiques (nella Guajíra, a Nord Ovest), affidati ai Cappuccini spagnoli, ottenendo di poter stabilire anche lì una missione Imc.

Nell’ottobre del 1976 padre Tullio Bosello, seguito da padre Miguel Sotelo, hanno iniziato a lavorare nella missione di Guarero, l’ultimo avamposto venezuelano prima della frontiera con la Colombia e della città di Maicao, da cui dista appena 20 chilometri, centro del commercio e del contrabbando di tutta la regione.

Guarero vive nel marasma tipico dei posti di frontiera, con la dogana, i venditori ambulanti di cibi, le bevande e migliaia di persone che transitano o attendono impazienti il disbrigo delle pratiche doganali.

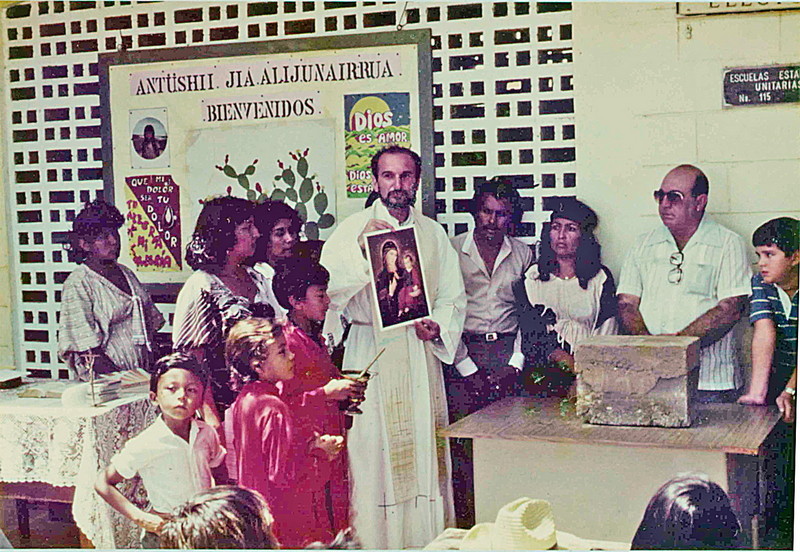

Nella missione dedicata al Sacro Cuore di Gesù, le suore missionarie di Madre Laura (di fondazione colombiana) lavorano nel collegio per bambine povere che comprende l’asilo infantile, la scuola elementare, un atelier di arti e mestieri e il centro giovanile. Una volta alla settimana, i missionari visitano i villaggi più importanti dove celebrano la liturgia domenicale. Nei giorni feriali, il lavoro di catechesi nelle numerose scuole della regione è intenso.

Paraguaipoa

Nel 1981, i Missionari della Consolata estendono la loro presenza alla missione di Paraguaipoa, il centro più importante della Guajíra venezuelana. Qui convergono gli indigeni da tutta la penisola per comprare o vendere nel mercato di Los

Filuos, per iscrivere i neonati all’anagrafe o cercare, nell’archivio parrocchiale, il documento di battesimo con cui farsi fare la carta d’identità.

Nel febbraio del 1982, giungono a Paraguipoa, chiamate da padre Sandro Faedi, anche le missionarie della Consolata.

La visita quotidiana alle famiglie, facendosi carico di tanti casi difficili di povertà ed emarginazione, le attività di promozione della donna, dei bambini e della gioventù, e la capacità di dialogo e accoglienza dei missionari e missionarie sono le carte vincenti.

Lavorando in équipe, padri e suore si inoltrano nel deserto della Guajíra seminando, anche nei villaggi più lontani, il Vangelo fatto di amicizia e interesse per i problemi della gente.

Sulla scia di queste visite, nascono scuole e asili, ambulatori, centri comunitari, pozzi per l’acqua e centri di culto.

Sinamaica

Sinamaica, che l’Imc prende in carico nel 1983, è la più antica delle tre missioni, e la più meridionale. Sorge su alcune dune della costa atlantica. È circondata a Est da grandi saline naturali, a Ovest dalla laguna omonima, disseminata di misere palafitte abitate dagli indigeni paraujanos.

Il lavoro di evangelizzazione è rivolto innanzitutto alla scuola della missione, frequentata da oltre 700 alunni, e poi ai villaggi circostanti, dove sorgono piccole comunità del Vangelo, impegnate a vivere la fede e a cercare soluzioni alla povertà e all’emarginazione.

Le feste patronali di san Bartolomeo apostolo, le celebrazioni in onore di san Benito da Palermo, i riti del Natale e della Settimana Santa sono molto sentiti e vengono celebrati nelle forme tipiche della religiosità popolare, ricca di spunti folcloristici e suscettibile di un ampio lavoro di evangelizzazione.

Sergio Frassetto

I Guajíros

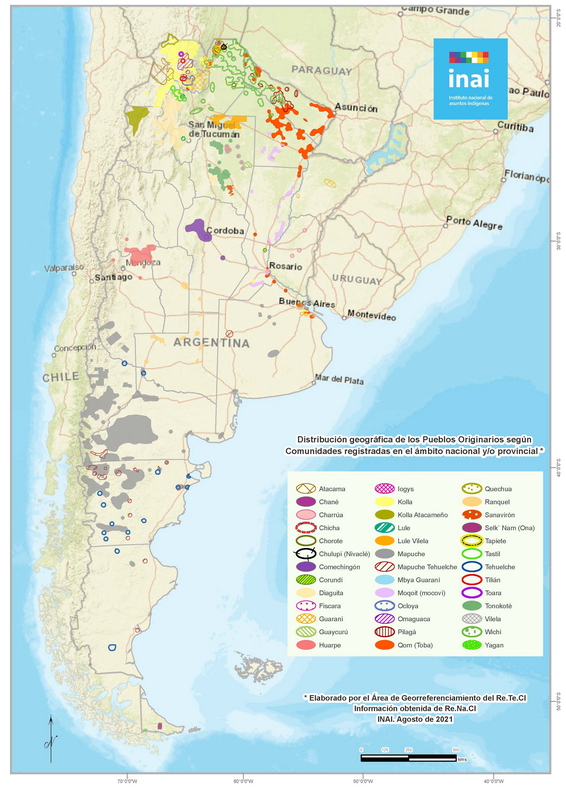

Diviso in due dal confine tra Venezuela e Colombia, il popolo indigeno della Guajíra lotta da secoli per preservare identità, tradizioni e lingua. Molti si stanno urbanizzando. Molti altri resistono.

I Guajíros sono una vasta etnia che abita le terre desertiche della Guajíra, la penisola che si protende verso il mare dei Caraibi, a cavallo tra Colombia e Venezuela. Si conoscono tra loro come wayú (persona) e chiamano alijunas (stranieri) i bianchi e i meticci.

Dal 1833 vivono divisi da una frontiera arbitraria che assegna un quinto del loro territorio al Venezuela, e tutto il resto alla Colombia.

Le alte temperature unite agli scarsi rilievi montagnosi, la mancanza di corsi d’acqua e i forti venti dell’Est, fanno della Guajíra un deserto semi arido e inospitale, dove possono trascorrere mesi, e a volte anni, senza che si registrino precipitazioni importanti.

Secondo l’ultimo censimento del 2011, la popolazione wayú residente oggi nella parte venezuelana della penisola, conta 415mila persone (380mila nella Guajíra colombiana). Una forte migrazione verso la vicina città di Maracaibo, importante centro petrolifero del paese, ha formato interi quartieri nei quali vivono, pare, più di 60mila Guajíros.

Nel contesto urbano di Maracaibo si è determinato un veloce processo di perdita dell’identità culturale da parte degli indigeni che hanno subito l’imposizione dei modelli della società dei «bianchi». Molti abbandonano le tradizioni, perdono il senso dell’importanza dei clan, e persino la loro lingua madre.

Per quanto riguarda la condizione economica, in Guajíra non esistono fonti di lavoro o di guadagno: alcuni, pochi, si dedicano alla pastorizia, all’agricoltura o alla pesca. La maggioranza sopravvive nella marginalità con attività informali, tra le quali il narcotraffico e il contrabbando dalla Colombia.

Quest’ultimo contribuisce a indebolire la famiglia, i cui componenti passano gran parte della vita viaggiando. Nelle case rimangono anziani e bambini abbandonati a se stessi.

La Guajíra autentica

Nonostante questo processo, però, la Guajíra autentica esiste ancora. La si trova, ad esempio, nel mercato di Los Filuos, alle porte di Paraguaipoa, dove confluiscono gli indigeni da tutta la penisola per vendere e comprare capre, pecore, pelli e prodotti del loro artigianato, per rifornirsi di filuos (banane da cuocere), riso, carburante, utensili, qualche machete, e anche pallottole.

La Guajíra si scopre nei cimiteri dispersi nella penisola, durante i velorii (veglie funebri) per i morti: là gli uomini, a volte ancora in guayuco (perizoma), e le donne, avvolte nella manta (vestito dai colori vivaci, lungo fino ai piedi), celebrano i riti della vita e della morte, seguendo una tradizione antica.

La Guajíra si scopre ancora nelle carovane di donne e bambini che attraversano la savana polverosa, abbarbicati sui loro asini sotto il sole inclemente, per cercare l’acqua lontana. E si ritrova ancora di più inoltrandosi tra i palmeti dove sorgono piccoli abitati di poche case nascoste tra le dune: minuscole monadi, tagliate fuori dal mondo, fatte di silenzio, lavori di tessitura, orticelli coltivati a mais e yuca (manioca), recinti di capre e pecore. Ambienti familiari semplici: capanne nelle quali di notte si appendono le amache per dormire, con un recinto di pali riservato alla cucina e la enramada (tettoia) di rami di palma, alla cui ombra si svolgono le attività diurne, si ricevono i visitatori e si legano le amache per fare la siesta nei momenti più caldi della giornata.

Questi piccoli villaggi si chiamano rancherie e sono distanti qualche chilometro l’uno dall’altro per facilitare il maneggio delle greggi. (S.F.)

Nascita di una Chiesa L’alta Guajíra

Cojoro, la selvaggia

La vita cresce dispersa a Cojoro, uno dei villaggi della missione di Paraguaipoa. L’intenso lavoro di promozione umana dei missionari la fa rifiorire. E la costruzione della chiesa dà un cuore e un’identità a questo «non popolo» del deserto.

La savana attorno a noi sembra non avere confini, la vastità del deserto si confonde con l’arco del cielo. Il nostro andare per l’alta Guajíra ha quasi il sapore della profanazione di una cattedrale fatta di silenzio e solitudine. Ci accompagna un sole abbacinante e un sibilo di vento sulla sterpaglia. Qua e là, un albero spinoso resiste all’accanimento del vento. I cactus alzano le loro braccia al cielo, indifferenti.

Un jaguey (stagno) pantanoso, un gregge di capre sonnolente, una capanna di stecche di cactus, dicono che, anche nel deserto, fiorisce la vita. È il 1981. Arriviamo a Cojoro, piccolo villaggio nel territorio della missione di Paraguaipoa nell’alta Guajíra. Ci sono poche capanne avvolte nel silenzio e poi cimiteri che sanno di altre epoche dalle quali dipanano i fili dei numerosi clan dispersi nella penisola.

In lontananza emerge l’ombra rassicurante dei rilievi montuosi di Macuira e la cima del Litujulu, l’Olimpo del popolo wayú. Proprio lassù si consumò il duello tra Maleiwa e il Mare che pretendeva di inondare la terra. Con potenti sassate e frecce di fuoco, Maleiwa mise in fuga il Mare e salvò la terra. I reperti archeologici marini che, ancora oggi, si trovano su quella montagna, costituiscono, per i Guajíros, la testimonianza perenne di quella lotta primigenia.

Dopo la lotta contro il Mare, Maleiwa scese verso la spiaggia bianchissima di Cojoro dove modellò, col fango, uomini e animali: i Wayú innanzitutto, e poi tutti gli altri.

È qui, dunque, nella selvaggia Guajíra, che i missionari, meravigliati, incontrano storie che assomigliano a quelle bibliche, e semi di quella verità con cui Dio arricchisce ogni popolo. Egli non «manca di rendersi presente in tanti modi non solo ai singoli individui, ma anche ai popoli mediante le loro ricchezze spirituali» (Redemptoris missio 55). Questi miti servono come supporto per innestare la buona notizia del Vangelo.

Dalla dispersione all’unità

La vita cresce dispersa a Cojoro. Visitando le capanne si palpa un senso di abbandono e desolazione. La lontananza, la durezza della vita, la diffidenza reciproca, hanno fatto dimenticare ai suoi abitanti la bellezza dell’incontro, il senso della festa, lo spirito del clan.

La presenza del missionario e delle suore serve a smuovere quelle acque stagnanti.

Si comincia con il catechismo nella scuola, e si cercano testi scolastici con i quali i bambini possano studiare. La ristrutturazione del dispensario medico, in completo abbandono, motiva il rincontrarsi della comunità. Si organizza il processo di iscrizione della gente all’anagrafe. Si forma una commissione che vada dal governatore a chiedere acqua per la regione.

Giorno dopo giorno, gli abitanti di Cojoro cominciano a interessarsi dei problemi della comunità per risolverli.

Dato che manca un luogo di coesione che vinca la dispersione geografica, ma soprattutto interiore, sorge la chiesetta, e in essa viene ad abitare la Madonna Consolata. Attorno a questa madre di popoli, un popolo disperso trova motivi per incontrarsi, celebrare e fare festa.

Cojoro, la selvaggia, non è più completamente sola: nel deserto ora fiorisce la vita e nei cuori rinasce la speranza.

Comunità del Vangelo

Animati da questo spirito che ci spinge a cercare la gente del deserto di Cojoro, raggiungiamo i luoghi più isolati della penisola. Fuori dei villaggi costituiti in epoca coloniale, l’indigeno guajíro tende a sistemarsi lontano dagli altri. Il movimento delle greggi esige grandi spazi. La necessità di autodifesa vuole una zona di sicurezza attorno alla casa per avvistare i nemici e non esserne sorpresi.

A questo si aggiunge la realtà del contrabbando, per cui componenti della famiglia passano la maggior parte del tempo lontano da casa, viaggiando da una città all’altra. Per queste ragioni non è pensabile poter formare grandi comunità cristiane. In Guajíra difficilmente sorgerà un cristianesimo di massa.

Coscienti di questa realtà, i missionari passano di casa in casa offrendo parole di amicizia e cercando di stimolare la nascita di interessi comuni tra vicini, non basati semplicemente sulla parentela o lo scambio di favori, ma sulla Parola annunciata da Gesù che riguarda l’unico Padre che ci rende fratelli. Questa verità si esprime concretamente nel gesto di ritrovarci periodicamente per leggere la Parola, celebrarla nell’eucaristia e attuarla in un «darsi da fare» a favore di tutti.

In questo modo nasce la chiesa della Guajíra: una realtà costituita da tante piccole «comunità del Vangelo», dove i gesti della condivisione e della testimonianza sono segno della presenza di Gesù che consola, infonde speranza, e offre salvezza.

Sergio Frassetto

Un’evangelizzazione inculturata

L’opera missionaria nella Guajíra è una sorta di pellegrinaggio nel quale i missionari «camminano assieme» alla gente, accompagnando il popolo in atteggiamento di ascolto, accoglienza e dialogo. Nel rispetto della coscienza dei Guajíros e delle loro tradizioni culturali.

L’anima religiosa dei Guajíros si esprime innanzitutto in relazione ai defunti che costituiscono una presenza importante e, a volte, dominante nella vita delle famiglie. Far celebrare messe per i defunti, rispettare i voti fatti a san Benito da Palermo (un santo nero la cui devozione è stata diffusa dai Cappuccini), battezzare i bambini, guardare la processione che passa, sono alcuni dei modi tramite i quali molta gente esprime la propria fede in Dio.

In questo contesto, dal 1976 al 1998, l’opera di evangelizzazione dei missionari della Consolata si è concretizzata, innanzitutto, nell’amicizia e nella vicinanza alla quotidianità delle persone.

La testimonianza è diventata annuncio, e l’annuncio ha favorito l’acquisizione di valori fondamentali come la famiglia, il perdono, il senso della comunità, e la coscienza che Dio è «padre dei viventi». Questo lavoro è avvenuto innanzitutto mediante la catechesi nelle decine di scuole del territorio visitate ogni settimana.

Nella Guajíra non si può immaginare una catechesi «preconfezionata», estranea alla cultura e alle modalità della narrazione, del racconto, dell’immagine, del gesto.

Così i missionari, rimettendo i panni degli studenti, hanno imparato che, invece di parlare di Dio, è più comprensibile per gli indigeni il nome di Maleiwa, il demiurgo mitico che salvò la terra dall’invasione delle acque e modellò gli uomini con il fango. Il demonio è meglio conosciuto come Wanülü, lo spirito del male, che provoca malattie e morte in chi lo incontra, o Yolujá, lo spirito dei morti, altrettanto pericoloso.

E per spiegare agli alunni la somiglianza dell’uomo con Dio, anziché ricorrere alla filosofia, è più efficace usare uno specchio: la faccia che vedono riflessa assomiglia a quella di Dio.

Tra il sabato e la domenica, i Missionari della Consolata raggiungevano quasi tutte le cappelle e offrivano alle comunità la celebrazione eucaristica in un tour de force che, alla fine, lasciava esausti.

A volte si celebrava la messa, spesso soltanto la liturgia della Parola. L’importante era valorizzare il momento comunitario in modo che diventasse tempo di salvezza per i partecipanti.

I missionari, per comunicare la vicinanza di Dio alla vita quotidiana delle persone, rinunciavano al ruolo di maestri. Questo permetteva agli indigeni di essere soggetti della loro scoperta di Dio e della loro fede, con la loro identità e secondo i paradigmi della loro cultura.

Nell’accompagnare il cammino storico dei Wayú, illuminandoli con l’annuncio della buona notizia, la missione diventava pellegrinaggio spirituale verso il Regno. Si trattava di «camminare assieme» accompagnando un popolo in atteggiamento di ascolto, di accoglienza e dialogo.

Molti segni, negli anni, hanno indicato che i Guajiros camminano verso la propria realizzazione storica. L’impegno e la testimonianza di un piccolo gruppo di cristiani, uniti alla diffusione di tante comunità ecclesiali, nate dal lavoro dei missionari, sono realtà tangibili. Si tratta di «comunità del Vangelo» nelle quali crescono rapporti umani di solidarietà e impegno per la trasformazione della realtà alla luce della parola di Dio. (S.F.)

Nascita di una Chiesa – Sinamaica

Tra le palafitte della laguna

A Sinamaica, il popolo añú (del gruppo Aruache, che nell’ultimo censimento del 2011 contava circa 21mila unità) vive in una condizione di marginalità e indigenza, anche a causa dello sfruttamento ambientale che degrada il territorio. Al loro arrivo, i missionari cercano di promuovere la vita a tutti i livelli: da quello materiale a quello spirituale.

Nel 1983 la missione ci spinge a navigare anche per la laguna di Sinamaica alla ricerca del popolo añú. Sembra di sognare quando ci addentriamo, per la prima volta, in questo angolo di paradiso. Di fronte a noi si presenta la visione di una placida distesa di acquitrini, solcata da canali, disseminata di palafitte e abbellita da una vegetazione lussureggiante. L’insieme dà l’impressione di un mondo incantato. Eppure capiamo presto che si tratta di una quiete agonica. La laguna, che con le sue palafitte e canali può evocare una lontana piccola Venezia o «Venezuela», sta morendo.

Una laguna che muore

La canalizzazione del lago di Maracaibo, per consentire alle navi petroliere di accedere ai ricchi giacimenti dello stato di Zulia, ha compromesso il delicato equilibrio ecologico di quest’ambiente, provocando la salinizzazione delle acque, la distruzione delle risaie e la scomparsa di molte specie vegetali e marine.

Di lì è iniziato pure il calvario di questi indigeni (chiamati anche «Paraujanos», o abitanti della costa del mare), causato dall’abbassamento e inquinamento delle acque, dalla loro sedimentazione e dall’impaludamento della laguna. Le eliche dei motori delle barche si rompono sui fondali a causa dell’acqua troppo bassa, ed è difficile raggiungere le palafitte che rimangono piantate nel fango.

Bisogna entrare in esse per conoscere la deplorevole condizione di miseria e abbandono in cui vive la gente. Colpisce il sovraffollamento di questi tuguri, stanzette dove vivono anche venti persone con gli occhi fissi sull’acqua torbida.

È la conseguenza delle disuguaglianze economiche e sociali, dell’abbandono e dell’ingiustizia.

Oltre alle persone, nelle palafitte ci sono poi altri inquilini: galline, cani, gatti e addirittura maiali.

La quantità di persone con disabilità ci fa sorgere numerosi interrogativi.

Di fuori, sul pontile, c’è un eterno fuoco sul quale si abbrustolisce il pesce, e grandi fasci di enea, il giunco che cresce nei pantani, ai margini della laguna, e che serve per fare stuoie, l’unica povera ricchezza di queste famiglie.

Privati della loro lingua, l’añú, che ormai più nessuno parla, e della loro cultura, gli stessi indigeni stanno morendo di stenti e malattie. Vivono nell’acqua, eppure ne sono privi, perché salmastra, inquinata, putrida. Alto è anche il tasso di mortalità infantile dovuto ai parassiti che aggrediscono l’intestino dei bambini. Gli uomini sono costretti a emigrare a Sud di Maracaibo, verso i porti di Altagracia, dove si dedicano alla pesca al servizio di grandi compagnie. Le donne, come la maggioranza dei Guajíros, praticano il contrabbando. Chi rimane nella laguna, si dedica alla pesca o alla raccolta di enea.

Una realtà da promuovere

In quest’ambiente, la Chiesa è chiamata a costruire il Regno di Dio tramite gesti di solidarietà concreta, specialmente verso i più poveri. È così che le suore missionarie Laurite decidono di andare a vivere nella laguna per incarnarsi nella sua realtà e condividere la vita dei suoi abitanti.

La scelta dell’inserzione, del radicamento, permette ai missionari di accompagnare gli Añú nella vita quotidiana aiutandoli a scoprire i loro carismi e possibilità.

I frutti non tardano: sorge l’asilo per i bambini, la scuola di tessitura dell’enea e della lavorazione del legno per i giovani. In un edificio costruito appositamente, si realizza l’esposizione e la vendita permanente dell’artigianato locale. Si crea un mercatino dove si commerciano al prezzo di costo i prodotti più comuni della dieta.

L’attenzione si rivolge anche alle tagliatrici di enea: quasi tutte donne anziane, costrette a stare l’intera giornata nell’acqua con il pericolo dei serpenti e delle razze marine.

Si tratta di un lavoro duro che, alla lunga, rompe le ossa, e che i commercianti di stuoie pagano una miseria. Bisogna promuovere una forma di lavoro solidale che sostenga la produzione e assicuri una più giusta retribuzione. Con difficoltà si riesce a vincere la loro riluttanza a riunirsi e si forma la «Cooperativa delle tagliatrici di enea»: una specie di sindacato che decide il prezzo unico e giusto del loro lavoro. Queste iniziative smuovono le acque, la gente si anima e crea la «Fondazione pro Laguna», costituita da rappresentanti del popolo añú. La fondazione si propone di migliorare le condizioni di vita della popolazione. I risultati positivi sfociano nella visita del presidente della repubblica Luis Herrera, e in quelle successive di sua moglie. L’acqua potabile arriva fino al porto, è installata l’elettricità in un settore della laguna e cominciano i lavori per dragare i canali tappati dalla sedimentazione delle acque.

Una chiesa su palafitta

La Madonna del Carmine rappresenta una lunga tradizione di fede per il popolo añú. Una piccola statua scrostata langue in una palafitta che, secondo il dire di alcuni, un tempo fungeva da cappellina.

In una notte di burrasca il fiume si porta via la chiesetta, vecchia e malandata, ma con l’aiuto di alcuni benefattori e il lavoro degli Añú, i missionari ne fanno sorgere una nuova, più grande ed elegante: si tratta, naturalmente, di una robusta palafitta dallo stile in perfetta armonia con le abitazioni dei Paraujanos. Le colonne possenti in legno, le travature a vista, le pareti a forma di palizzata e il tetto di giunco ne fanno un luogo di pace particolarmente adatto alla preghiera.

Qualcuno regala una nuova immagine della Madonna e qualcun altro una campanella, delizia dei bambini che non smettono di suonarla. Le feste patronali si fanno più sentite e partecipate. La regata della Madonna, lungo i canali, diventa una tradizione di incomparabile bellezza. Sboccia un germoglio di vita liturgica con le prime comunioni, qualche messa per i defunti e il primo matrimonio religioso.

Nella Laguna di Sinamaica si cerca di concretizzare il Vangelo attraverso uno sforzo di promozione umana non indifferente. Da qui nasce la Chiesa: una piccola comunità di cristiani, uniti da vincoli di carità, impegnati in prima persona nella crescita della loro gente.

Sergio Frassetto

Identificazione piena

I Missionari della Consolata nei 22 anni della loro presenza nella Guajíra, hanno cercato di identificarsi con il popolo, senza paura di perdere la loro dignità. Tra gli avventizi di Campamento, sotto una capanna, o tra i baraccati della Rancheria, sotto una tettoia di palme e, ancora, nell’emarginata Laguna del passero, sotto un albero. Si sono fatti transumanti come il popolo wayú, e l’hanno accompagnato, nomadi, attraverso il deserto, dietro le sue greggi, nei cimiteri con i suoi antenati, nei luoghi di festa condividendo le sue tradizioni, sulle strade del contrabbando mentre cercava la propria sopravvivenza.

È stato un cammino difficile, così come lo fu quello di Israele durante i 40 anni trascorsi nel deserto: quel gruppo di israeliti ex schiavi ebbe modo di sperimentare la presenza di Dio come di colui che si china sul povero per liberarlo dalla miseria e dall’oppressione. Per questo divenne l’«opzione» dei poveri d’Israele.

Allo stesso modo, i missionari e le missionarie della Consolata, nella Guajíra, hanno cercato di dare voce, attraverso la loro voce, alla parola di Gesù, di attualizzare negli eventi sacramentali i suoi gesti, di essere testimonianza del suo amore mediante uno sforzo di conoscenza e assunzione della realtà umana in cui erano chiamati a operare a favore dei poveri. In questo modo sono diventati il sacramento della compassione di Gesù che si china su coloro che hanno fame e sete, che piangono e soffrono, che muoiono. È così che la Chiesa ha conquitato il cuore della Guajíra e che Gesù è diventato l’opzione dei suoi poveri. (S.F.)

1976-1998: Guajíra, missione compiuta

La Guajíra che faceva parte del vicariato apostolico di Machiques, nel 1998 è diventata parte dell’arcidiocesi di Maracaibo, e i Missionari della Consolata, dopo 22 anni di presenza, si sono ritirati per aprirsi a un nuovo campo di lavoro.

Padre Giano Benedetti, ai tempi superiore della delegazione, ha descritto l’addio così: «Il 4 luglio 1998, durante una concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Ovidio Pérez, arcivescovo di Maracaibo, abbiamo consegnato la parrocchia di san José di Paraguaipoa al clero diocesano. Sinamaica e Guarero erano già state consegnate, rispettivamente a marzo del ’97 e del ’98. I Missionari della Consolata sono stati ringraziati, all’inizio e alla fine della messa, per il lavoro che hanno svolto fin dal 1976, quando era stata affidata loro la parrocchia di Guarero.

Sono stati ricordati per nome e cognome tutti i Missionari della Consolata che hanno annunciato il Vangelo nella Guajíra venezuelana. Anche mons. Ovidio ha ringraziato per la nostra opera e ci ha ricordato che le porte della sua arcidiocesi rimanevano aperte per noi.

I Missionari della Consolata hanno lasciato la Guajíra, ma la Consolata e il nostro carisma rimangono nella terra dei Wayú. Le Missionarie della Consolata continueranno [per qualche anno] la loro presenza a Paraguaipoa, e la

Madonna continuerà come patrona dei caseríos di Cojoro e san Rafael de Paraguachón.

Lasciando questa terra abbiamo ringraziato Dio per il dono della vocazione missionaria, coscienti d’averla vissuta con il nostro servizio, affinché anche i Wayú fossero un’offerta gradita a Dio e perché abbiamo cercato l’unica ricompensa di tutti gli apostoli: annunciare gratuitamente il Vangelo». (S.F.)

Le missionarie della Consolata

In Venezuela dal 1982, hanno collaborato con i loro fratelli missionari a Paraguaipoa, in Guajíra, e poi, dal 2006 al 2015, a Nabasanuka, tra i Warao. Si sono spinte fino al vicariato apostolico di Puerto Ayacucho, dove svolgono apostolato urbano in città; nella missione di Tencua, in piena selva amazzonica, tra gli indigeni Yecuana. La collaborazione con i missionari prosegue nel campo dell’animazione missionaria a Caracas.