Haiti: Una vita in lockdown

Il paese dei Caraibi, nel Settecento la colonia più ricca al mondo, e seconda nazione indipendente delle Americhe, oggi vive una situazione di «stato fallito». Non è una questione di sfortuna. Le cause storiche e geopolitiche sono precise e definite.

È la notte tra il 6 e il 7 luglio 2021. Un commando di una trentina di uomini vestiti di nero si introduce nella residenza del presidente della Repubblica di Haiti, Jovenel Moise, senza sparare un colpo. Giunti in camera da letto, scaricano raffiche di mitragliatore sul presidente, poi infieriscono brutalmente sul suo cadavere. La moglie Martine resta ferita e, evacuata a Miami, si salverà. Le macabre immagini del corpo martoriato fanno il giro dei social, a bella mostra di quanto è successo.

Chi era Jovenel Moise

Moise era espressione della classe borghese del paese, in particolare dei neo arricchiti, non delle famiglie dell’oligarchia storica. Lui aveva fatto i soldi con l’agro business, l’export delle banane, e per questo era chiamato Nèg banann, in creolo, l’uomo delle banane. Era succeduto al presidente Michel Martelly (2011-2016), come suo candidato designato, del suo stesso partito, il Partito haitiano tèt kale (Phtk), di estrema destra, filo duvalierista. Aveva inizialmente perso le elezioni contestate (ottobre 2015) e, dopo un anno di transizione, con il presidente a interim Jocelerme Privert, era stato eletto nel novembre 2016 entrando in carica il 7 febbraio 2017 (cfr. MC aprile 2017).

Moise, in contrasto con la Costituzione, aveva poi evitato di organizzare le elezioni alle scadenze fissate, sia per gli eletti locali, che per il parlamento, il cui mandato si era concluso nel gennaio 2020.

Da allora legiferava per decreto, intervenendo anche su aspetti molto delicati delle istituzioni haitiane. Stava inoltre preparando una riforma costituzionale – percorrendo però una procedura anticostituzionale – che avrebbe aumentato ulteriormente i poteri del presidente.

La popolazione lo aveva duramente contestato già nel 2018 e poi di nuovo, con manifestazioni che avevano bloccato il paese, dall’autunno 2019.

C’era pure una diatriba sulla scadenza del suo mandato, che sarebbe stata il 7 febbraio 2021, ma che lui aveva portato al 2022, giocando su un’ambiguità costituzionale (cfr. MC marzo 2021).

Il dopo Moise

All’indomani dell’efferato assassinio, che sciocca il paese, si innesca una contesa a tre per la gestione della transizione. I protagonisti sono: Claude Joseph, primo ministro in carica, ma sfiduciato dallo stesso Moise che due giorni prima di essere ucciso aveva designato una nuova figura, il dottor Ariel Henry, a succedergli. Il secondo è Henry stesso, che rivendica la nomina. Infine il terzo è Joseph Lambert, presidente di un terzo del senato (composto da dieci senatori, un terzo del totale, non scaduti, perché la Costituzione ne prevede il rinnovo di un terzo ogni due anni), le uniche cariche elette rimaste nel paese.

La Costituzione del 1987, emendata, prevederebbe (art. 149) che, in caso di vacanza improvvisa del capo di stato, sia il presidente della Corte di Cassazione a prendere la guida del paese, ma il giudice René Sylvestre è morto un mese prima dell’omicidio, a causa delle complicanze del Covid-19.

Come spesso è accaduto nella storia di Haiti, è un intervento esterno che prevale su tutti. Il cosiddetto Core Group (coordinamento delle ambasciate di Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Spagna, Unione europea, e rappresentanti di Organizzazione degli stati americani, e Nazioni Unite), i paesi «amici» di Haiti, appoggia apertamente Ariel Henry, che diventa dunque premier de facto di un governo de facto. Esso infatti non potrà essere validato da un parlamento, che non esiste, e non potrà gestire il potere esecutivo insieme a un presidente della Repubblica che non c’è. Un «deserto istituzionale» senza precedenti.

Un popolo in ostaggio

La morte violenta del presidente fa precipitare la già precaria situazione di sicurezza del paese. Se le gang (bande armate di malviventi, in creolo) sono sempre esistite, e negli ultimi anni erano diventate più forti, adesso si dividono il controllo di gran parte del territorio, nella capitale come nelle principali vie di comunicazione.

La gang di Jimmy Chérisier, detto Barbecue, che si fa chiamare G9 an fanmi ak alye (Gruppo 9 in famiglia e alleati), nei mesi di ottobre e novembre 2021 arriva a impedire la fuoriuscita delle autobotti dal terminale petrolifero di Varreux (gli autisti sono uccisi o rapiti), bloccando di fatto il funzionamento del paese per mancanza di carburante. I prezzi dei trasporti e di tutti i generi alimentari, anche di base, si impennano e molti servizi, inclusi ospedali e banche, devono chiudere. Gran parte dell’energia elettrica ad Haiti è infatti prodotta da centrali termiche e da gruppi elettrogeni privati.

Barbecue, vicino al presidente assassinato Moise, chiede le dimissioni di Ariel Henry. Poi, quasi fosse il capo di stato, pubblica un video in cui dichiara una tregua di una settimana, in onore della battaglia di Vertières (18 novembre 1803: la vittoria dell’esercito «indigeno» contro l’armata napoleonica, porta all’indipendenza), lasciando uscire i camion dal deposito. Nello stesso video dice di essere a capo di un gruppo rivoluzionario, denuncia la fame del popolo e dunque chiama i suoi seguaci a prendere le armi perché «la rivoluzione sta per cominciare».

Nella festa di commemorazione della morte di Jean-Jaques Dessalines, padre della patria, il 17 ottobre, la stessa gang impedisce al primo ministro de facto, al capo della polizia Léon Charles (che si dimetterà a fine ottobre), e al loro seguito, di svolgere la cerimonia di suffragio. I suoi uomini attaccano la scorta che batte in ritirata, e in seguito Chérisier in persona, a volto scoperto e in giacca bianca, deposita una corona di fiori alla base della stele che ricorda l’assassinio di Dessaline a Pont Rouge (Port-au-Prince).

Rapimenti

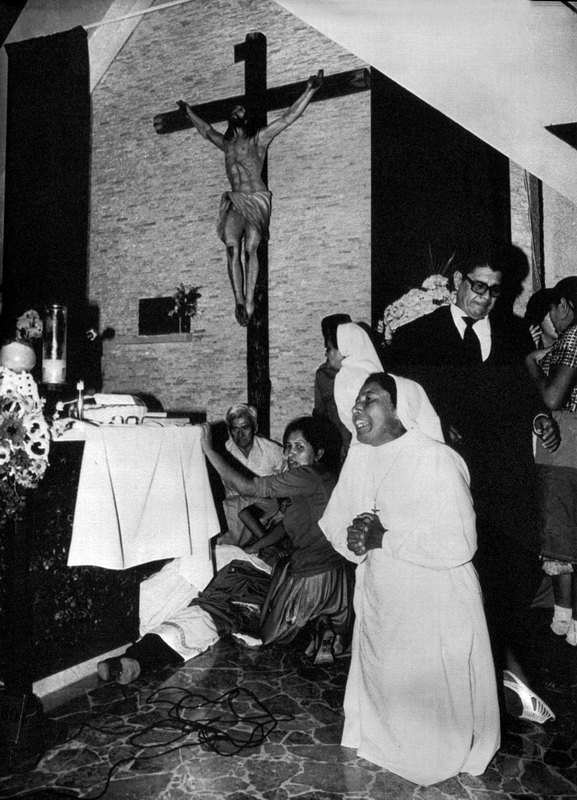

Un’altra gang famosa, la 400 Mawozo, controlla l’uscita Nord della capitale e la strada principale verso la frontiera con la Repubblica Dominicana. È nota per alcuni rapimenti di massa. Il 16 ottobre compie un salto di qualità, sequestrando 17 stranieri (16 statunitensi e un canadese), missionari protestanti legati all’organizzazione Usa Christian aid ministries. Il rapimento di stranieri, che finora non è una pratica frequente, è la punta dell’iceberg di un fenomeno che si è esteso a tutti i livelli sociali. Chiunque può essere rapito, e i riscatti richiesti variano da decine di migliaia di dollari a milioni. Spesso, se il riscatto non è pagato, il malcapitato viene ucciso.

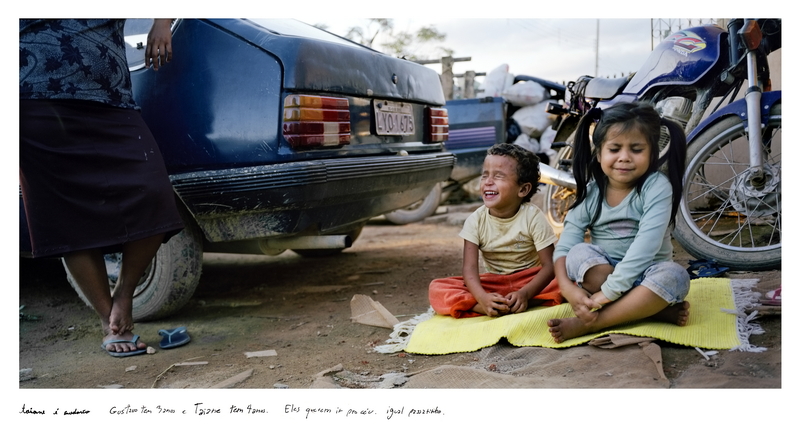

«I rapimenti sono una media di quattro, sei al giorno, mentre abbiamo contato una media di cinque omicidi al giorno nei primi sette mesi del 2021», ci dice Antonal Mortimé, segretario generale di Defenseur plus, associazione per la difesa dei diritti umani ad Haiti.

«La situazione è molto peggiorata dopo l’assassinio del presidente Moise, e la gente vive un clima di terrore quotidiano. Possiamo dire che il diritto alla vita è negato, in questo momento, nel paese».

Mortimé, contattato telefonicamente, ci descrive la mappa delle gang che controllano la capitale Port-au-Prince, a Nord, Nord-Est, Sud e al centro: «Siamo circondati, siamo presi in ostaggio in modo collettivo. Abbiamo paura di portare i bambini a scuola, di andare all’Università, o al lavoro. Poi ci sono tante micro gang, in guerra tra di loro».

E continua: «Ariel Henry non ha saputo ristabilire l’autorità dello stato, la sicurezza, la fiducia dei cittadini».

![]()

Un popolo sotto controllo

«Non è un fenomeno di oggi, i gruppi armati erano presenti già 30 anni fa», ci ripete una fonte autorevole haitiana, che chiede l’anonimato, perché «qui ti ammazzano per molto poco». «Le gang sono organizzazioni paramilitari, come erano i Macoute al tempo dei Duvalier, create per controllare la popolazione. Sono i grandi proprietari terrieri e i grandi padroni dell’import-export che, in accordo con il potere fascista (del partito Phtk, nda), hanno messo in piedi e controllano le gang. Fanno parte dell’azione repressiva del Phtk».

Alcuni osservatori sostengono che questi gruppi armati stiano andando fuori dal controllo di chi li ha creati e finanziati. Il nostro interlocutore non è d’accordo: «Le gang si scontrano con la polizia, ma questa è una contraddizione secondaria. Ci sono battaglie tra gang per il controllo del territorio, dei traffici di droga, ma anche questo è secondario rispetto alla repressione perpetrata ai danni della popolazione. Ci sono gang che tentano di diventare autonome, ma non ci riusciranno. L’imperialismo (intende il controllo esercitato da parte dei paesi vicini, gli Usa in primis, nda), che ha l’ultima parola, non lo permetterà, come è già successo tante volte in America Latina».

E continua spiegando l’approccio comunicativo delle gang: «A volte i loro leader dicono che lottano per la popolazione, come Chérisier, che va in video e accusa i borghesi, e dice di volere le dimissioni del primo ministro Ariel Henry. Ma è l’esatto contrario. Se davvero volessero, potrebbero andare a prenderlo quando vogliono, perché sono più forti della polizia».

In effetti le forze di sicurezza, sebbene siano state formate per decenni dalle Nazioni Unite (missione dei caschi blu Minustah dal 2004 al 2017, preceduta dalla Minuha 1993-96, e oggi sostituita dalla più leggera Binuh, Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti), sono incapaci di opporsi alle bande, e spesso i poliziotti vengono ammazzati. Anche le neonate Forze armate d’Haiti, sciolte dal presidente Jean-Bertrand Aristide nel 1994, e ricostituite da Jovenel Moise nel 2017, non hanno mezzi né risorse.

![]()

La piramide del potere

«Ad Haiti – continua il nostro interlocutore – esiste una borghesia industriale, ma è dominata dalla borghesia del commercio (o dell’import-export) che è molto forte e blocca lo sviluppo industriale.

Questa classe dominante non ha però la forza di eliminare il sistema precapitalistico, ovvero quello dei latifondisti, in quanto ha bisogno di loro, sia per la produzione di alimenti da esportazione (caffè, zucchero, banane…) sia per reprimere le rivendicazioni popolari dei piccoli contadini.

D’altro lato l’influenza imperialista, soprattutto statunitense, ma anche canadese, francese, che si appoggia su questa classe dominante, ha dei chiari progetti per il paese».

Si riferisce a quattro settori strategici principali: le zone franche con le manifatture del tessile (aree industriali libere da tasse, delle quali abbiamo parlato in MC gen-feb 2014 e maggio 2016); l’agro industria; le ricchezze del sottosuolo e il turismo di alta gamma.

Manifattura tessile

Le zone franche del tessile fanno parte di una strategia delle multinazionali su Haiti da decenni. Sono state ulteriormente spinte dalla famiglia Clinton (Bill e Hillary) come strategia di ricostruzione dopo il terremoto del 2010. Nel giugno di quell’anno Bill Clinton divenne co-presidente, insieme al primo ministro Jean-Max Bellerive, della Commissione ad interim per la ricostruzione di Haiti. Ma di fatto comandava lui. La grande zona franca industriale di Caracol, nel Nord del paese, ad esempio, ha visto un grosso coinvolgimento di Hillary. Inaugurata nell’ottobre del 2012, è gestita da manager e capitali sudcoreani (per Clinton-Haiti si veda MC gen-feb 2014). Altre aree sono quella di Ouanaminthe (Codevi), al confine Nord con la Repubblica Dominicana, comoda per portare i manufatti direttamente oltre frontiera, e alcune più recenti a Santo (Croix-de-Bouquet, Nord della capitale), la Apaid & Baker Sa, e Carrefour (a Sud), la Palm Apparel, oltre a quella storica nei pressi dell’aeroporto di Port-au-Prince, la Sonapi. In tutte queste zone industriali, libere da tasse, vengono assemblati vestiti per i grandi brand statunitensi e non solo. Si tratta di un grande serbatoio di manodopera a bassissimo costo, a due passi dagli Stati Uniti.

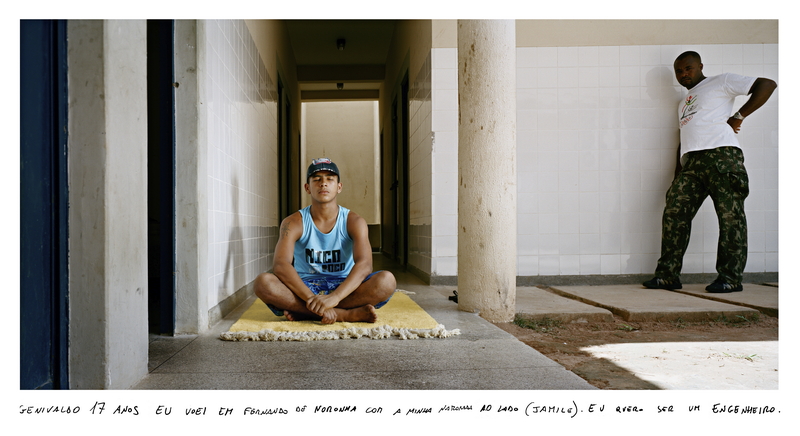

Il punto cruciale, più in generale, sta nel costo del lavoro. Il salario minimo dignitoso è una lotta affrontata a più riprese dai sindacati haitiani, in particolare nel tessile, ma non solo.

Un sindacalista ci racconta: «Oggi il salario minimo è di 500 gourde al giorno, che al tasso di cambio attuale equivale a 5 dollari. Nel 2009 era di 70 gourde (1,75 dollari con il cambio dell’epoca), ma noi ne chiedevamo 250 (6,25 Usd). Uno studio di economisti haitiani e statunitensi indipendenti, aveva calcolato che per far vivere una famiglia di quattro persone, undici anni fa occorrevano 1.100 gourde al giorno (27,50 usd). Ce ne concessero 125 (poco più di 3). Oggi l’operaio del tessile salta sistematicamente il pranzo, bevendo un goccio di kléren (distillato grezzo di canna da zucchero, dal costo irrisorio, nda) per resistere al pomeriggio. Altrimenti non porterebbe a casa nulla. Inoltre, sono quasi tre anni che il salario minimo non è stato rivisto, mentre la svalutazione della moneta nazionale è stata elevata».

![]()

Agro industria

La borghesia agro industriale è un gruppo socioeconomico che sta emergendo. Ne era espressione lo stesso Jovenel Moise. Un caso esemplificativo è l’area di Savane Diane, dove l’imprenditore Clifford Apaid (di una delle famiglie più ricche di Haiti) sta impiantando la sua compagnia Stevia agro industries (Stevia Sa), per un investimento stimato di 250 milioni di dollari (1). Su circa 8mila ettari, a cavallo di tre dipartimenti, la cosiddetta Export processing zone, produrrà manioca, zucchero di canna, avocado e stevia. La stevia (s. rebaudiana) è un dolcificante ipocalorico naturale molto utilizzato nei paesi ricchi in sostituzione dello zucchero, ad esempio è usato dalla Coca-Cola per le bibite in versione light. L’area, chiamata «Zone franche agro industrielle d’exportation de Savane Diane», è stata creata grazie a un decreto presidenziale (di Moise) dell’8 febbraio 2021, che la definisce una «zona franca» ovvero «tax free zone», o zona senza tasse. Il decreto ha reso operativo un accordo firmato tra il Consiglio nazionale delle zone franche (Cnzf), rappresentante lo stato haitiano, e Nina Apaid, presidente della Stevia Sa, nell’ottobre 2019. L’operazione prevede l’esproprio di terre ai piccoli contadini e il loro impiego come braccianti (a salario minimo).

Nel decreto salta all’occhio la frase: «Considerando l’impegno delle autorità pubbliche di prendere tutte le misure necessarie per promuovere lo sviluppo socio economico del paese, in particolare attraverso la realizzazione di zone franche».

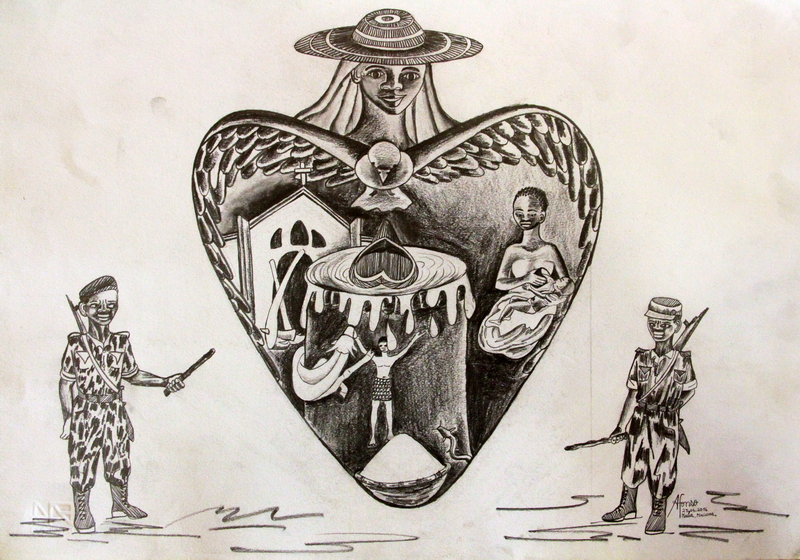

Il sottosuolo

Una risorsa non ancora sfruttata, ma presente nel paese, è quella mineraria. Secondo diverse prospezioni, fatte in Haiti e in Repubblica Dominicana (Rd), è presente una ricca vena che taglia l’isola di Hispaniola da Nord Ovest al centro, passando per Santiago (Rd). Sono stimate buone quantità di oro, argento e rame.

Alcune multinazionali che sfruttano già il sottosuolo in Rd, hanno fatto prospezioni ad Haiti, stanno firmando accordi di sfruttamento e stanno procedendo all’installazione di siti estrattivi (2). Naturalmente questo sta causando l’esproprio di terre ai piccoli contadini, i quali hanno dato vita al Komite jistis min (in creolo: Comitato giustizia miniere), per opporsi allo sfruttamento indiscriminato delle imprese minerarie internazionali. Attualmente si tratta di zone nel Nord Est del paese, come Grand Bois e Morne Bossa.

L’ultima frontiera

L’ultimo ambito dello sfruttamento del paese da parte di compagnie internazionali, in joint-venture con l’oligarchia locale, è quella del turismo di alta gamma. Ne avevamo parlato in MC (gen-feb 2014) quando ci eravamo chiesti perché parte dei soldi per la ricostruzione post terremoto 2010 erano stati impiegati per costruire grandi hotel di lusso. Oggi il processo continua: «Ci sono compagnie straniere in diverse zone di interesse turistico. Parlo delle isole Tortue (Nord), Gonave, e poi Mole St. Nicolas e di altre spiagge notevoli. Stanno facendo gli studi per impiantare dei resort. E per far questo manderanno via i contadini e assumeranno personale pagandolo con il salario minimo. Un’ulteriore proletarizzazione del produttore agricolo haitiano», rincara il nostro interlocutore.

«Il grosso problema in tutto questo, è che l’opposizione liberale, oltre ovviamente la destra al potere, non mettono in discussione questi mega progetti né il salario minimo». La mano d’opera a bassissimo costo, oltre che la svalutazione continua della moneta nazionale, è infatti il propulsore dello sfruttamento delle risorse naturali e umane di Haiti.

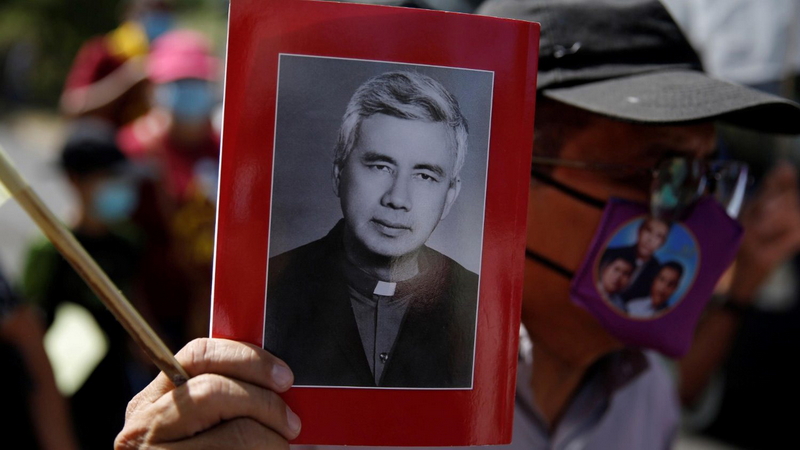

Perché uccidere il presidente

Torniamo da dove siamo partiti. Perché il presidente Jovenel Moise è stato ucciso e perché con modalità tanto efferate?

Le analisi concordano su un regolamento di conti interno alla classe politica dominante, allo stesso partito Phtk di Michel Martelly e Jovenel Moise.

Un attivista haitiano nel settore dei diritti umani, da noi contattato, che ci ha chiesto pure lui l’anonimato, si esprime così: «Si tratta di un vasto complotto, ben pianificato, che vede coinvolta la mafia haitiana e quella internazionale, insieme a quella che chiamiamo borghesia conservatrice e classe politica tradizionale haitiana. Moise ha sfidato quelli che chiamiamo gli oligarchi, le grandi famiglie più ricche di Haiti, anche se per accedere al potere ha avuto il loro supporto. Ha tentato di sfidarli, riducendo il loro margine di manovra, togliendo certi privilegi, aumentando alcune imposte. Tutto ciò ha prodotto una reazione fino al complotto. Sono passati attraverso la stessa Guardia presidenziale, i cui membri sono stati pagati affinché consegnassero il presidente. Si tratta di un crimine internazionale, costato milioni di dollari, che ha mobilitato decine di persone e materiale militare sofisticato».

In effetti, pure il vilipendio del cadavere, e la sua esposizione sui social media, pare un messaggio chiaro, mandato a chi vuole fare politica ad Haiti: se ci sfidate, ecco cosa può succedervi.

Attualmente, l’inchiesta in corso è condotta dal giudice istrutture Garry Orélien, che ha sostituito ad agosto Mathieu Chanlatte, dimissionario. Una trentina di accusati sono agli arresti, tra i quali ex militari colombiani e tre haitiani-americani. Tra loro lo sconosciuto Christian Emmanuel Sanon, indicato come leader dell’attentato, colui che avrebbe voluto prendere il potere. Molto probabilmente l’uomo di paglia degli ideatori del complotto.

Avvisi a comparire davanti al giudice sono stati emanati ai miliardari uomini d’affari haitiani Réginald Boulos, Jean-Marie Vorbe e Dimitri Vorbe, e agli ex senatori Steven Benoit e Yuri Latortue, come riporta The Strategist, dell’Australian strategic policy institute, un think thank australiano di studi strategici(3).

L’arrestato più illustre è Samir Handal, fermato il 15 novembre scorso all’aeroporto di Istanbul. Haitiano di origine palestinese (e residente a Miami), fermato grazie a un mandato d’arresto dell’Interpol, fa parte dell’oligarchia haitiana. Si stava recando in Giordania, provenendo da Miami. Dovrà essere estradato ad Haiti.

Il giudice Orélien ha ricevuto numerose intimidazioni: il suo ufficio è stato forzato da ladri nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, la sua auto presa a fucilate lo stesso giorno, e uomini armati hanno cercato di fare irruzione, sempre nel suo studio, a inizio novembre.

Chi governa adesso?

Intanto la dinamica politica vede opporsi il governo de facto di Ariel Henry (che è stato ancora rimaneggiato il 24 novembre scorso, con il cambio di 8 ministri su 18) appoggiato da Core group e Binuh, e l’opposizione democratica, firmatari del cosiddetto accordo del 30 agosto, che chiede un processo di transizione differente. Si cerca una «riconciliazione nazionale» sul piano politico.

Gli obiettivi del nuovo governo de facto, dice Henry il 25 novembre, sono ristabilire la sicurezza, la riforma costituzionale e portare il paese alle elezioni a tutti i livelli. Il problema immediato è un deficit di bilancio statale. Un budget di circa 254 miliardi di gourde (2,5 miliardi di dollari), ma le casse dello stato ne avrebbero solo 96, di cui 30 già impegnati per sovvenzionare il carburante.

Come se non bastasse, un forte terremoto ha colpito il Sud Ovest del paese il 14 agosto, causando 2.246 morti e 329 dispersi e perdite economiche stimate di 1,6 miliardi di dollari. I bisogni recensiti per la ricostruzione sono di 1,97 miliardi.

Ma occorre ricordare che, dalle casse dello stato, mancano circa 3 miliardi di dollari, «evaporati» con lo scandalo PetroCaribe.

Marco Bello

(fine prima puntata/ continua)

Note

1 • Haiti-agriculture: new agro-industrial export free zone, Haiti Libre, 12/02/2021.

2 • Ruée vers l’or en Haiti, Enquet’action, 10/06/2020.

3 • Who benefits from insecurity in Haiti?, The Strategist, 14/07/2021.