Argentina. L’avanzata della polvere bianca

Da tempo, l’Argentina è divenuta un grande consumatore di droghe. Il problema riguarda soprattutto la cocaina e i suoi derivati a basso costo. Lo stato, sempre alle prese con l’emergenza economica (la povertà è oltre il 40%), è inadeguato nell’affrontare la questione. Qui come altrove.

Villa Puerta 8 è un barrio piccolo: appena una ventina di manzanas (nome con cui si indicano le aree urbane i cui lati – denominati cuadras – sono costituiti da strade) dove vivono 170-180 famiglie per un totale di circa 700 persone. Sorge a lato del torrente Morón, all’incrocio con la statale 8 (Ruta nacional 8), nelle vicinanze del centro del Ceamse, la società che si occupa dei rifiuti della capitale.

Villa Puerta 8 è nel territorio del municipio Tres de Febrero, distretto San Martín della Gran Buenos Aires. Il suo nome si trova anche nel Registro nacional de barrios populares (Renabap) che raccoglie informazioni su 4.416 insediamenti popolari del paese. Ma l’interesse delle autorità statali si ferma a questa iscrizione. Per il resto, è un luogo abbandonato, privo delle strutture minime come illuminazione pubblica, sistema fognario, strade pavimentate. Per questo la definizione di «villa miseria» si attaglia perfettamente al barrio.

Qui la povertà si vede e si tocca con mano. Una povertà che, secondo i dati ufficiali dell’Instituto nacional de estadística y censos (Indec), nel 2021 ha riguardato il 40,6 della popolazione argentina.

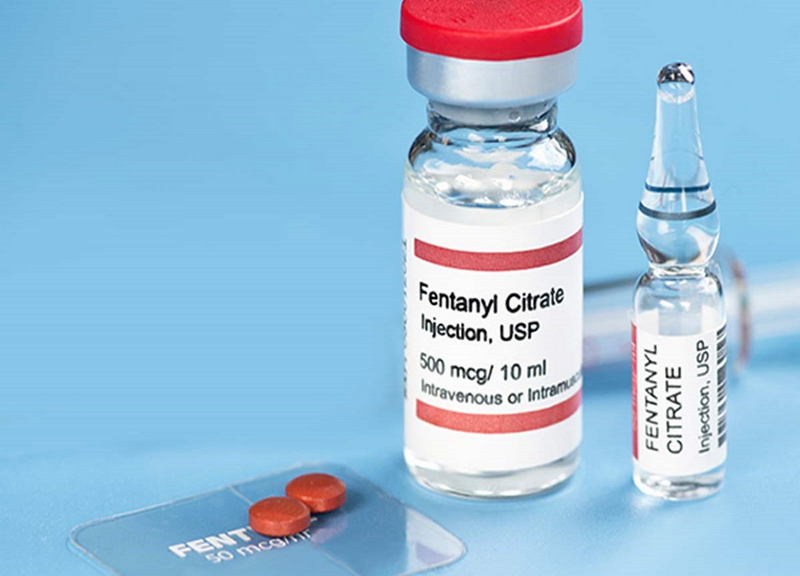

Villa Puerta 8 è uscita dall’anonimato nei primi giorni di febbraio quando nel barrio è stata venduta una partita di cocaina adulterata che ha provocato una strage: 24 morti e quasi 80 ricoverati per grave intossicazione. Secondo le ipotesi delle autorità investigative, la droga sarebbe stata addizionata con un analgesico, il fentanyl, un oppioide sintetico considerato da 50 a 100 volte più potente della morfina.

La droga è stata venduta in dosi di mezzo grammo chiuse in bustine sigillate di color rosa al prezzo di 350-700 pesos (3-6 euro).

La droga in Argentina

L’Argentina non può essere definito un «narcostato» come il Messico, la Colombia o l’Honduras. È però un paese di transito, elaborazione e consumo di droghe. Per quest’ultimo si trova ai primi posti tra i paesi americani, alle spalle di Stati Uniti, ma vicina a Brasile, Uruguay e Colombia.

La penetrazione delle droghe nella società trova conferme importanti.

Un recente studio dell’Observatorio de la deuda social argentina, prestigioso istituto della «Pontificia universidad católica argentina» (Uca), ha rilevato che, nell’anno 2021, il 23% delle famiglie nell’Argentina urbana ha segnalato la presenza di spaccio e/o traffico di droga nell’isolato, nel vicinato o nel quartiere in cui si trova. Questa percentuale sale però al 40-60% tra le famiglie che vivono nelle zone più povere come le villas. Al contempo, la vendita e il traffico di droghe diminuiscono notevolmente dove esiste una vigilanza permanente delle forze dell’ordine, di solito nei barrios di classe media o medio alta.

Negli ultimi due decenni, sottolinea la ricerca dell’Osservatorio dell’Uca, il consumo di sostanze è aumentato in maniera particolare tra gli adolescenti e i giovani e nei settori più vulnerabili ed emarginati della società.

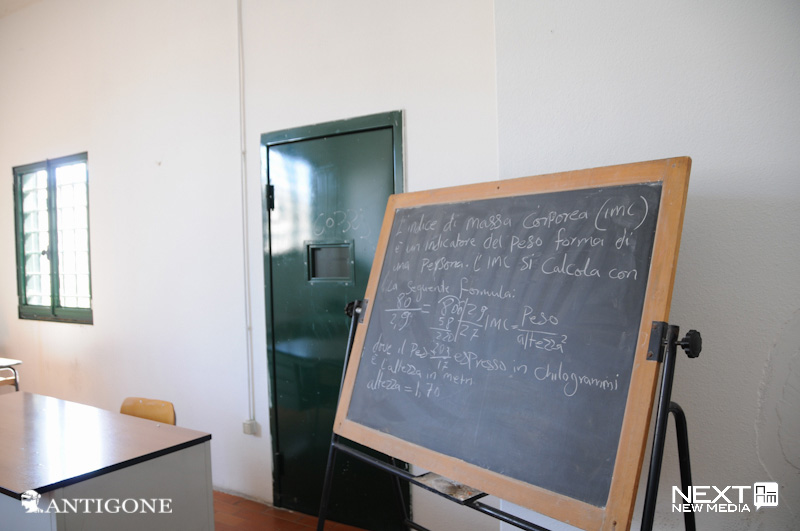

La Chiesa cattolica: hogares e politica

In Argentina, la Chiesa cattolica aiuta ad affrontare il problema della tossicodipendenza attraverso proprie strutture di accoglienza e recupero (Centros barriales, «Centri di quartiere»), facenti capo all’Hogar de Cristo (dove «hogar» significa focolare, casa, famiglia), associazione nata nel 2008. Nella sola Buenos Aires sono attivi 23 centri, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti con la finalità dello «sviluppo umano integrale». I Centros barriales includono, quindi, l’offerta di pasti, vestiario e docce, gruppi terapeutici, terapia individuale, laboratori (teatro, cinema, sport, ecc.), formazione al lavoro.

Il 4 febbraio, subito dopo la tragedia di Villa Puerta 8, i vescovi della regione di Buenos Aires hanno rilasciato un comunicato in cui si commentavano i fatti partendo da un’affermazione: «la droga uccide» (la droga mata).

Viene riportata la testimonianza di una madre di un tossicodipendente: «Mio figlio non ha ricevuto assistenza, perché se lui non vuole essere ricoverato nessuno lo prende in cura. Dormiva tutto il giorno e usciva la notte. Non riusciva a trovare un lavoro. E quando aveva un lavoro, spendeva tutto per la droga. Dall’età di 14 anni è un consumatore e da allora io sto combattendo».

Che l’esistenza quotidiana risulti sconvolta quando entra in gioco la droga è un dato di fatto. «Il problema più grande del consumo cronico – si legge sul sito dell’associazione Fundartox – è la discesa nella scala dei valori e il cambiamento nel comportamento del tossicodipendente. Costui abbanda i comportamenti più elementari di cura di sé (cibo, igiene personale), inizia a vendere i beni personali, se lavora spende il denaro destinato alla famiglia. Per mantenere il consumo, molti praticano sesso a pagamento (entrambi i sessi). La perdita delle regole sociali vissuta dall’utilizzatore lo trasforma in un altro essere, una situazione che potrebbe essere definita sindrome sociopatica. Il consumo di pasta base [di cocaina] amplifica la vulnerabilità sociale di origine, sia della persona che della sua famiglia. La dipendenza è un fenomeno complesso, va ricercata una cura medico-sociale, che non sia semplicemente la reclusione quando si commette un reato all’interno della dinamica della dipendenza».

Nel loro comunicato, i vescovi di Buenos Aires hanno ribadito la propria posizione contraria a normative che depenalizzino il consumo di alcune sostanze: «La depenalizzazione del consumo, la legalizzazione delle sostanze – si legge nel comunicato dei prelati -, non farà che aumentare il consumo e la marginalità. Sicuramente nella società prenderà piede l’idea che le droghe legali non fanno male: le droghe uccidono sempre».

Ancora più duro mons. Manuel Fassi, vescovo di San Martín, nell’omelia di domenica 6 febbraio: «Capiamolo bene, non esiste una droga buona e una cattiva, ogni droga è cattiva perché danneggia e uccide. Che sia legale o illegale, può sempre finire per uccidere la persona che la consuma. Non capiamo come possano riapparire progetti di legge che vogliono legalizzare, quando la cosa più necessaria sarebbe che appaiano politiche statali che propongano leggi di protezione e cura delle persone vulnerabili».

Abbiamo chiesto un commento a Cecilia Gonzáles, giornalista messicana dal 2002 in Argentina, autrice di vari libri sulle tematiche del narcotraffico (Narcosur, Narcofugas, Todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico, quest’ultimo uscito anche in Italia). «Come nel resto del mondo – ci ha spiegato -, anche in Argentina il consumo di droghe è cresciuto in maniera esponenziale. Tuttavia, non c’è paragone con il Messico, il mio paese, dove si combatte una vera e propria narcoguerra».

Abbiamo chiesto alla giornalista chi siano i consumatori di droga in Argentina. «Ce ne sono – ha risposto – in tutti gli strati sociali. Le sostanze di migliore qualità si vendono tra le classi superiori, le peggiori nelle villas».

Come hanno dimostrato i fatti di Puerta 8. «Quella tragedia ha testimoniato, ancora una volta, il fallimento delle politiche statali in materia di droghe. Con la criminalizzazione dei consumatori e l’assenza di misure di salute pubblica. Occorre cambiare registro regolando i mercati e abbandonando la militarizzazione», ha commentato Cecilia Gonzáles.

La droga nel mondo: che fare?

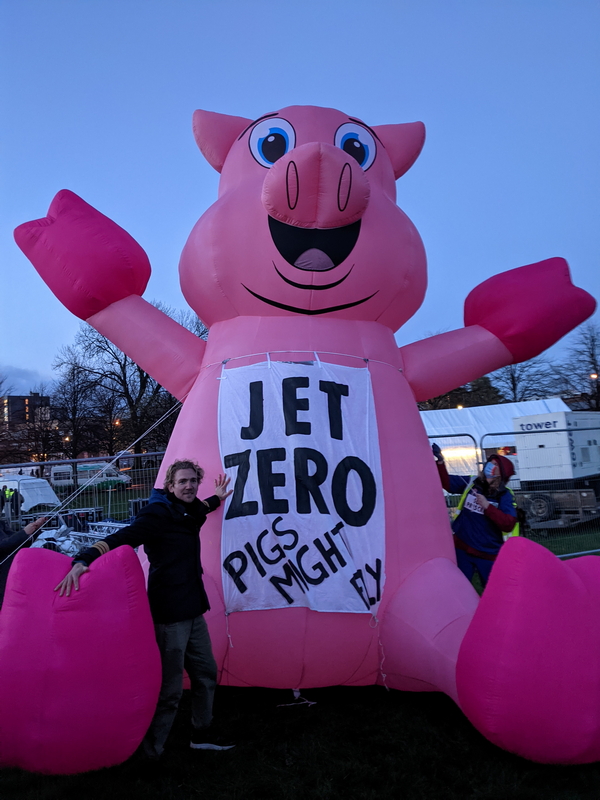

L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulle droghe nel mondo – World drug report 2021 -, dopo aver analizzato nel dettaglio numeri, trend e prospettive, non lascia molto spazio all’ottimismo. «L’uso di droghe ha ucciso quasi mezzo milione di persone nel 2019, mentre i disturbi causati dal loro utilizzo hanno provocato la perdita di 18 milioni di anni di vita sana, principalmente a causa degli oppioidi. Malattie gravi e spesso letali sono più comuni tra i tossicodipendenti, in particolare quelli che si iniettano farmaci. Molti di essi convivono con l’Hiv e l’epatite C. Il traffico illecito di droga continua a frenare anche l’economia e lo sviluppo sociale, mentre ha un impatto sproporzionato sui più vulnerabili ed emarginati, e costituisce una minaccia fondamentale per la sicurezza e la stabilità in alcune parti del mondo. Nonostante i comprovati pericoli, l’uso di droghe persiste e, in alcuni contesti, prolifera. Nell’ultimo anno, circa 275 milioni di persone hanno fatto uso di droghe, in aumento del 22% rispetto al 2010. Entro il 2030, i fattori demografici prevedono che il numero di persone che faranno uso di droghe cresceranno dell’11 per cento in tutto il mondo e del 40 per cento nella sola Africa». Se tutti concordano sulla gravità del problema, le posizioni sono molto distanti rispetto a come affrontarlo con una netta contrapposizione tra proibizionisti (e sostenitori della «guerra alla droga») e legalizzatori (almeno di alcune sostanze).

Dubbi sono sorti anche a Michelle Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. L’ex presidenta cilena, tra l’altro di professione medico, nel corso della 26ª Conferenza sulla riduzione dei danni da stupefacenti (Oporto, aprile 2019) ha ammesso che la cosiddetta «guerra contro le droghe» ha fallito e che il consumo è aumentato invece di diminuire.

«La guerra alle droghe deve finire» (The war on drugs must end) ha sentenziato a luglio 2021 un editoriale di «The Lancet», la più prestigiosa rivista medica del mondo.

Il fallimento del proibizionismo

![]() Un intervento statale per regolarizzare il consumo di droghe pare comunque lontano.

Un intervento statale per regolarizzare il consumo di droghe pare comunque lontano.

«È un altro – ci ha spiegato Cecilia Gonzáles – dei pregiudizi che circondano l’uso di sostanze: l’hanno imposto un secolo fa ed è molto difficile disarmare quella narrativa. Non sappiamo davvero cosa può succedere con una regolamentazione. Quello che sappiamo, perché l’evidenza lo dimostra, è che il proibizionismo ha fallito».

Al momento sono due i paesi che stanno percorrendo strade alternative: l’Uruguay (dal dicembre 2013) e il Portogallo (dal novembre 2000). E sono le politiche sulla droga del paese lusitano che stanno ottenendo i risultati più significativi (riconosciuti, a maggio 2019, anche da un editoriale di The Lancet).

Per parte sua, il medico francese Michel Kazatchkine, membro della Global commission on drug policy (Ginevra), ha affermato: «I governi dovrebbero impegnarsi per un uso sicuro delle sostanze. Occorre affrontare il mondo così com’è. Un mondo libero dalle droghe non esiste».

Il dibattito rimane aperto.

Paolo Moiola

![]()

Archivio MC

● Reportage su droga e minori a Buenos Aires e in Brasile:

- – Paolo Moiola, Piedras 1597, gennaio 2008;

- – Paolo Moiola, La notte è troppo lunga, febbraio 2008;

- – Paolo Moiola, La felicità non si trova per strada, novembre 2010.

- – Paolo Moiola, Brasile. Liberati dal crack, marzo 2015.

● Dossier droga:

- – Luana Oddi, Sandro Calvani, Domenico Cravero e Paolo Moiola, Non è il paese delle meraviglie, dicembre 2016;

- – Roberto Topino, Rosanna Novara, In un mondo di droghe. Lecita o illecita? Leggera o pesante?, maggio 2008.

● Video reportage:

- due video dell’autore su gruppi di minori consumatori di «paco» nelle strade di Buenos Aires sono visibili a questo indirizzo di YouTube: youtube.com/user/pamovideo

Glossario minimo

● Droga:

nome generico dato a sostanze che, una volta introdotte nell’organismo, agiscono sul sistema nervoso centrale provocando cambiamenti che possono influenzare il comportamento, l’umore o la percezione e predispongono alla ripetizione del consumo.

● Paco / crack:

è un residuo della pasta (pa) base di cocaina (co). Si commercializza tagliato con talco, caffeina, bicarbonato di sodio o anfetamine (ma anche con ingredienti meno nobili come veleno per topi). Si fuma in pipe artigianali. È venduto a un prezzo molto basso, produce rapida dipendenza, ha effetti devastanti sull’utilizzatore (immunologici, neurologici, psichici). Il paco è diverso dal crack, altra droga molto economica, che però si ottiene partendo dal cloridrato di cocaina e non dalla pasta base.

● Narcomenudeo:

commercio di droghe illecite su piccola scala; i narcomenudistas sono le persone che si dedicano a quel commercio.

● Cocinas:

laboratori casalinghi argentini dove si processa la pasta base di cocaina importata dai paesi confinanti.

● Kioscos / búnkers:

i luoghi dove si trovano i venditori della droga.

● Soldaditos / pajaritos / esquineros:

sentinelle, di solito minori d’età, che avvertono nel caso di arrivo di estranei nelle zone di spaccio.

● Bolseros:

gli addetti, di solito minori, che consegnano le bustine di droga ai consumatori.

● Hogares:

«case d’accoglienza» per emarginati e tossicodipendenti, di solito gestiti da organizzazioni cattoliche (salesiani di don Bosco, Hogar de Cristo, etc.).

● Villas miserias:

in Argentina, si dà il nome di «villa» alle occupazioni spontanee di terreni. Si tratta, pertanto, di insediamenti umani informali, privi dei servizi urbani basilari (acqua, fognature, energia elettrica, ecc.). Storicamente, la prima villa sorse a Buenos Aires agli inizi del 1930 e si chiamò «Villa desocupación».

Successivamente, questi insediamenti presero il nome di «villas miserias», prendendo spunto dal romanzo Villa Miseria también es América (1957) dello scrittore Bernardo Verbitsky.

Paolo Moiola