Giacarta e le periferie

Il centro del potere nel Paese delle 17mila isole sta a Giava. Nel Borneo, però, sta sorgendo la nuova capitale che soppianterà Giacarta. Le zone periferiche sono molte. Così come le identità e le religioni. Una delle sfide per il nuovo presidente, ex sodale del vecchio dittatore Suharto, è tenere a bada le forze centrifughe.

Il vasto arcipelago indonesiano è adagiato in un’area marina grande come quella che va da Lisbona e Istanbul. Nella periferia orientale del Paese, i pescatori della città portuale di Kupang, sull’isola di Timor, non hanno molto in comune con la popolazione di Giava, la grande isola al centro dell’Indonesia che caratterizza cultura, tradizioni, riti, storia del Paese.

L’arcipelago delle 17mila isole è anche il Paese a maggioranza islamica più popoloso al mondo, con oltre 245 milioni di musulmani su un totale di circa 280 milioni di abitanti.

Giava ne è il fulcro. È anche l’isola del potere, l’antica «Batavia», centro nevralgico al tempo della colonizzazione olandese che tante e profonde tracce ha lasciato.

Il nuovo presidente

Rodrigus Mati, ogni giorno sbarca il lunario con il suo pescato. Lo vende al mercato di Kupang o, nelle giornate fortunate, alle ditte che riforniscono i resort sulla vicina isola di Flores, dove la località di Labuan Bajo si avvia a diventare un hub per il turismo internazionale, al pari della più famosa Bali.

Da Kupang, Giacarta è molto lontana (circa 2.500 km, ndr). Le dinamiche del governo centrale, le scelte politiche, il cambio di guardia alla presidenza della nazione, non sembrano così importanti rispetto alle esigenze economiche e sociali imposte dalla quotidianità. Con qualche eccezione: nel territorio indonesiano di Timor Ovest, infatti, i più anziani ricordano che Prabowo Subianto, 72 anni, arrivato alla presidenza del Paese dopo alterne fortune, fu generale dell’esercito durante il periodo della dittatura di Muhammad Suharto (di cui era anche il genero), terminata nel 1998, quando una rivolta giovanile segnò l’apertura di una nuova stagione democratica.

A Prabowo, gruppi della società civile e organizzazioni per i diritti umani contestano violenze e abusi compiuti quando era comandante delle forze speciali Kopassus, accusate di torture e sparizioni di oppositori politici.

In particolare, al nuovo presidente si addebitano le violenze compiute a Timor Est negli anni 80 e 90, quando l’Indonesia occupava la parte orientale dell’isola (divenuta poi indipendente nel 2002, si veda MC dicembre 2024, ndr).

Nel 1999, con la fine del potere di cui era stato un tassello importante, Prabowo abbandonò l’esercito e, al contrario di molti dei suoi ufficiali che furono processati e condannati per i reati compiuti, lui lasciò il Paese senza essere mai formalmente portato alla sbarra.

![]()

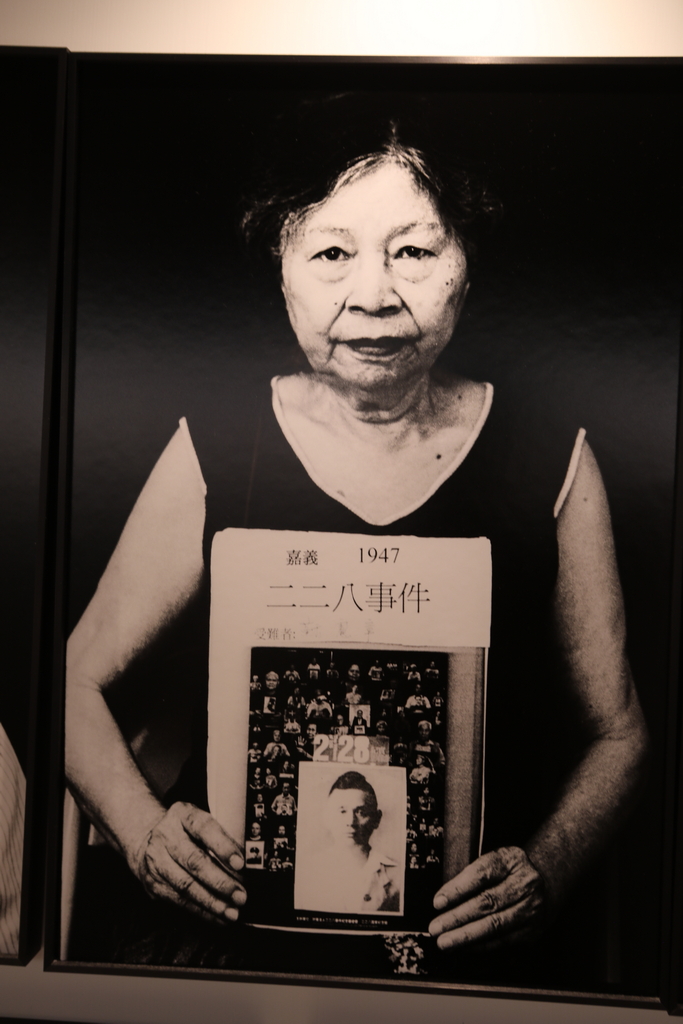

Rimozione della memoria

Dopo un decennio, Prabowo è rientrato in Indonesia, ripresentandosi sulla scena politica e contribuendo a fondare il partito Gerinda (Gerakan Indonesia raya, cioè Movimento della grande Indonesia).

«Le ferite di quella stagione in cui Prabowo fu un protagonista in negativo – ricorda padre John Rusae, parroco della chiesa di san Giuseppe a Kupang, dove esiste una fiorente comunità cattolica – sono state risanate grazie alla reciproca buona volontà della gente di Indonesia e Timor Est: la Commissione verità e amicizia, istituita per promuovere la riconciliazione, ha terminato il suo compito, e oggi non c’è animosità tra i due popoli».

Tuttavia, c’è ancora il rischio dell’impunità. Il tema della rimozione della memoria, per seppellire un passato scomodo, riguarda soprattutto il rapporto tra la politica e i giovani, in una nazione in cui la metà della popolazione ha un’età tra i 18 e 39 anni. «I giovani – sottolinea il gesuita Franz Magnis-Suseno – non conoscono gli scandali che hanno costellato la carriera militare e politica di Prabowo o le nefandezze compiute dalle sue milizie squadriste ai tempi del regime. Tutti temi brillantemente elusi nel dibattito pubblico».

Il gesuita ultraottantenne, professore tedesco naturalizzato indonesiano, è immerso tra le montagne di libri del suo studio di Giacarta. Da 60 anni nel Paese, è una storica figura di religioso e intellettuale, oggi annoverato tra quanti chiedono ancora la ricerca delle responsabilità.

I giovani si sono lasciati lusingare – soprattutto grazie ad abili campagne sui social media – dal controverso personaggio oggi presidente. Nella società, nella politica, nei mass media, non è stata posta in agenda la descrizione e il racconto di quel passato.

![]()

Il suolo ricco di Papua

Echi di quei tempi si avvertono anche nelle periferie del selvaggio territorio della Papua indonesiana, all’estremo oriente dell’arcipelago, chiamata in lingua nazionale Irian Jaya, parte occidentale della vasta isola di Nuova Guinea.

Le popolazioni indigene respingono l’intenzione del presidente di rilanciare il programma di migrazione interna di popolazione, soprattutto da Giava, verso regioni meno densamente popolate. Il programma, ideato dal governo coloniale olandese, venne ripreso nel secolo scorso dal governo del primo presidente Sukarno, e poi, dalla metà degli anni 80, anche dal dittatore Suharto, per venire sospeso agli inizi del 2000.

Oggi torna alla ribalta per una regione: Papua è ricca di risorse naturali, miniere di rame e oro, legname, che Prabowo intende sfruttare per aumentare la ricchezza del Paese. «Bisognerebbe guardare alle reali necessità della popolazione locale, che ha un disperato bisogno di servizi come istruzione, sanità e assistenza sociale e sviluppo», sottolinea Alexandro Farini Rangga, frate minore che spende la sua missione tra gli indigeni della provincia di Papua.

Quel programma – rileva il Consiglio delle Chiese della Papua, che raccoglie le diverse confessioni cristiane – ha consolidato le disuguaglianze anziché promuovere la prosperità, e ha acuito i problemi sociali e le tensioni derivanti dalle differenze culturali e linguistiche tra gruppi diversi».

Gli indigeni della Papua hanno subìto una condizione di emarginazione che ha ampliato il loro risentimento verso i cittadini indonesiani di altre isole, nonché la distanza dal governo centrale di Giacarta.

Così si è finito per alimentare spinte centrifughe di gruppi separatisti armati, come l’Organisasi Papua merdeka (Movimento per Papua libera), nato già agli inizi degli anni 60.

Una capitale da zero

L’altra periferia dell’arcipelago su cui, negli ultimi anni, si sono riaccesi i riflettori dell’opinione pubblica, è una porzione di territorio tanto lussureggiante quanto impervio e inaccessibile: il Kalimantan, ovvero il Borneo indonesiano. La regione è alla ribalta per il mega progetto della nuova capitale dell’Indonesia, Nusantara (letteralmente, «arcipelago»), che sorgerà nella parte orientale dell’isola, a circa 1.200 chilometri dall’attuale capitale Giacarta.

La grande metropoli sull’isola di Giava, infatti, affonda in una depressione del territorio e in un’agonia di invivibilità. Le lunghe file di veicoli a tutte le ore del giorno ne raccontano una congestione che incide sulla qualità della vita dei suoi 12 milioni di abitanti. «Andare al lavoro, raggiungere un ufficio pubblico o amministrativo è una sfida quotidiana», racconta Angelina Budi, assistente sociale che vive e lavora nella capitale.

In tale cornice l’ex presidente Joko Widodo – due mandati al potere prima di Prabowo – ha promosso un piano su cui ha speso tutta la sua credibilità politica: costruire da zero una nuova città nel Borneo, una zona piuttosto centrale rispetto alla struttura del vasto arcipelago, area popolata da gruppi indigeni e scarsamente sviluppata, nota per l’immensa foresta pluviale e per la sua biodiversità.

Widodo è andato avanti a tamburo battente e, nell’estate 2024, ha inaugurato i primi uffici governativi della futura capitale nella data simbolica del giorno dell’indipendenza, il 17 agosto.

![]()

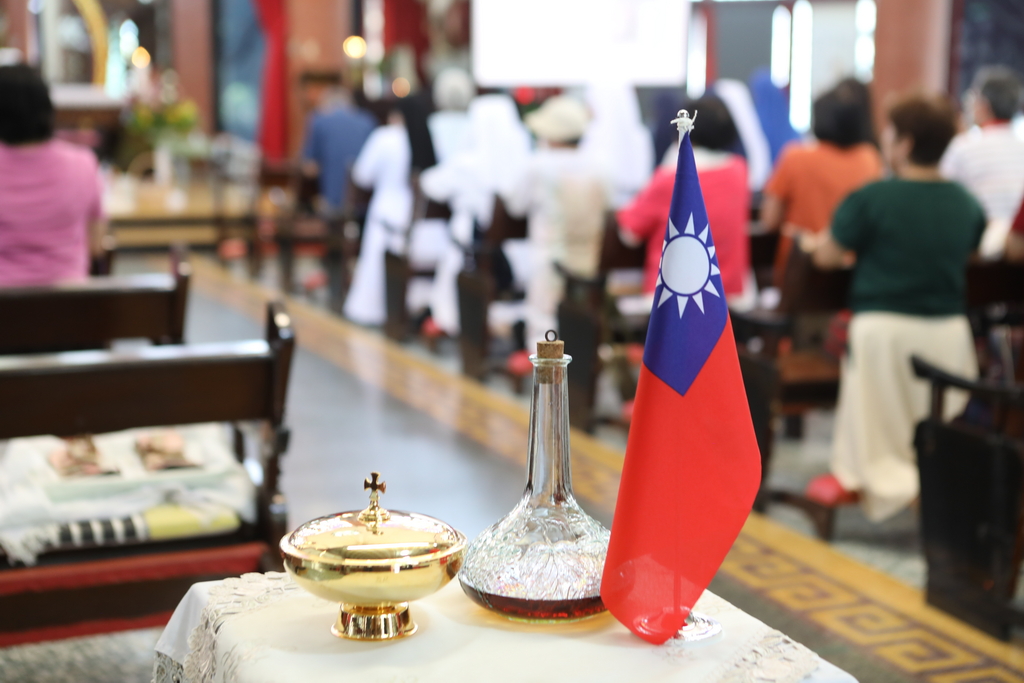

Dialogo tra religioni

A Giacarta, negli uffici della Direzione generale per l’orientamento della comunità cattolica, all’interno del ministero per gli Affari religiosi indonesiano, si mostra orgogliosamente ai visitatori la mappa della nuova città che include una basilica cattolica intitolata a san Francesco Saverio.

Siamo in una delle sei direzioni generali – una per ciascuna delle sei religioni riconosciute dallo Stato: islam, cattolicesimo, protestantesimo, induismo, buddhismo, confucianesimo – in cui è articolato il ministero. Istituito già dopo l’indipendenza del 1945 in una nazione che riconosce pubblicamente il ruolo positivo della religione nel vivere sociale.

Una specifica direzione si occupa di tutte le questioni relative ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica (circa 10,5 milioni di fedeli), curando anche la costruzione di scuole e chiese cattoliche e tutti i regolamenti relativi.

La scelta del nome di san Francesco Saverio, in accordo con la Conferenza episcopale dell’Indonesia, omaggia il missionario gesuita, evangelizzatore dell’Asia, che il 14 febbraio 1546 sbarcò nelle isole Molucche (oggi parte dell’Indonesia), iniziando la sua missione nell’arcipelago.

Nella pianificazione urbanistica della futura capitale, la chiesa sorgerà a poca distanza dalla grande moschea nazionale, riprendendo il modello di Giacarta dove la cattedrale cattolica di Nostra Signora dell’assunzione e la moschea Istiqlal sorgono l’una di fronte all’altra, sulla medesima strada, e sono unite dal «tunnel della fraternità», un sottopasso stradale che vuole esprimere concretamente l’armonia religiosa.

Il nuovo presidente Prabowo Subianto, dal canto suo, ha promesso di continuare a sviluppare Nusantara, confermando un investimento infrastrutturale che, secondo stime governative, comporta un impegno economico di 32 miliardi di dollari e che dovrebbe durare almeno un quadriennio.

![]()

Brics e mondo multipolare

Su questo punto nodale si intrecciano delicati rapporti di politica estera: da un lato è rilevante il fatto che Indonesia, Thailandia e Malaysia siano diventati, a partire dal 2025, partner ufficiali dei paesi Brics (il raggruppamento fondato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), primo passo verso la piena adesione.

Giacarta aveva dichiarato pubblicamente l’intenzione di diventare membro a pieno titolo dei Brics, nell’ottica di promuovere «un ordine globale multipolare», ribadendo una politica estera piuttosto indipendente. Il che potrebbe anche significare voler rafforzare l’Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico (Asean), e comunque non lasciarsi ingabbiare da una delle due potenze che si contendono l’egemonia nell’Indopacifico, gli Usa e la Cina.

Proprio sulle aziende cinesi Prabowo conta per poter completare il gigantesco piano di investimenti per la nuova capitale: un modo concreto per ribadire che la Cina resta un partner strategico ed economico di primo piano.

Fedele alla sua storia, quando fu fondatrice del Movimento dei paesi non allineati durante la Guerra fredda, l’Indonesia sembra ricalcare lo schema di nazione «libera e attiva», non schiacciata su nessun blocco politico.

Dalla periferia globale, Nusantara guarda con attenzione la realtà dei nuovi equilibri internazionali.

Sul versante interno, però, in un Paese tanto variegato e plurale, si riaffacciano le spinte centrifughe dei suoi diversi territori, per attenuare le quali, al tempo dell’indipendenza nel 1949, venne elaborato il motto nazionale «Unità nella diversità».

Tutto si gioca nel rapporto tra centro e periferia.

Paolo Affatato

Archivio MC

- Lorenzo Lamperti, La metamorfosi del generale, MC maggio 2024.

- Paolo Tosatti, Papua Nuova Guinea. Deforestazione: la rapina silenziosa, MC ottobre 2016.