Obiezione di coscienza: Tu non uccidere

L’obiezione al servizio militare ha una lunga storia. Ne ripercorriamo le tappe principali dalla fine della Seconda guerra mondiale all’approvazione della legge avvenuta in Italia nel 1972. Un’altra difesa non armata e nonviolenta è possibile.

Il 22 maggio 1947 all’Assemblea costituente si discute dell’articolo 49 (poi 52 nella numerazione definitiva) della Costituzione italiana, quello cioè che statuirà il sacro dovere della difesa della patria e il servizio militare obbligatorio nei limiti e modi previsti dalla legge.

Il momento storico è delicato: il secondo governo De Gasperi è andato in crisi. Ancora non lo si sa, ma l’unità resistenziale tra democristiani, socialisti e comunisti è in procinto di rompersi.

Umberto Merlin, relatore, membro della Democrazia Cristiana, interviene su alcuni emendamenti. Uno di questi, a firma del socialdemocratico Ernesto Caporali, propone il riconoscimento in Costituzione dell’obiezione di coscienza. Merlin lo rigetta con una frase laconica: «Non lo possiamo accettare perché in Italia non esiste una setta di obiettori di coscienza, come quella che esiste in Inghilterra» (si riferisce probabilmente alla Società degli amici, noti come Quaccheri, presso i quali il rifiuto della guerra ha una lunga tradizione).

«Obiezione di coscienza» è, in effetti, un’espressione «esotica», come la definirà nel 1949 il poeta Guido Ceronetti, giovanissimo attivista per il suo riconoscimento. Se il primo paese a legiferare sul tema è stato la Norvegia nel 1900, seguito da Gran Bretagna nel 1916, Danimarca nel 1917, Svezia nel 1920 e Paesi Bassi nel 1922, i paesi cattolici ci arriveranno solo nella seconda metà del ‘900: la Francia nel 1963, il Belgio nel 1964, l’Italia nel 1972, la Spagna e il Portogallo nel 1976.

Di obiettori di coscienza in Italia ce ne sono stati fin dalla Prima guerra mondiale, ma dei loro nomi non si ha notizia. Erano liberi pensatori o, soprattutto, testimoni di Geova: nessuno di loro si è mai definito obiettore.

All’epoca della Costituente, della questione cominciano a discutere alcuni circuiti pacifisti raccolti attorno al filosofo Aldo Capitini e all’ex sacerdote modernista Giovanni Pioli. Ma di fatto l’obiezione è presente solo nei dizionari come calco dall’inglese.

Fermenti cattolici

Che l’obiezione di coscienza abbia maggiore diffusione nel mondo anglosassone protestante è cosa evidente. Tuttavia, anche il mondo cattolico comincia a fare i conti con l’adesione al comandamento del non uccidere e dell’amore evangelico. Il cattolicesimo francese, ad esempio, si confronta con le crisi di coscienza legate alla drammatica guerra in Indocina iniziata nel 1946. In Austria, invece, il caso del contadino Franz Jägerstätter, il quale ha rifiutato di prestare servizio militare nella Wehrmacht di Hitler, venendo giustiziato, suscita imbarazzo nell’episcopato: questo, nonostante la sua opposizione morale al nazismo, biasima l’atteggiamento di Jägerstätter rispetto al servizio militare.

A tutte le latitudini, gli obiettori di coscienza pongono questioni non marginali: la sostenibilità della dottrina della guerra giusta in epoca atomica, il ruolo della coscienza del singolo di fronte all’autorità di uno stato che può ordinare crimini immani.

Emerge, inoltre, una tradizione cristiana nonviolenta che affonda le radici nei richiami del Vangelo, ma anche nelle storie esemplari di alcuni santi, come Massimiliano di Tebessa o Martino di Tours.

Il «primo» obiettore

A cambiare l’inerzia della situazione in Italia è un giovane di Ferrara, Pietro Pinna. Egli, pur essendo mosso dalla spiritualità cattolica, si è distaccato dalla Chiesa nella quale non ha trovato conformità tra la sua predicazione e il Vangelo.

Matura la sua scelta mentre svolge il servizio militare nel 1949. Scrive a Capitini, che gli risponde in modo distaccato. Questi, infatti, preferisce che il giovane prenda in completa autonomia la decisione che gli potrà costare la libertà. Quando Pinna decide di obiettare, tuttavia, Capitini gli è a fianco. «Bastò una breve circolare dattiloscritta spedita ai più noti operatori per la pace in Italia, a qualche associazione all’estero, a un parlamentare (il deputato Umberto Calosso), a qualche giornale, per rendere noto il fatto, sì che in pochi mesi, in Italia, divennero popolari […] il termine e il nome dell’obiettore di coscienza n. 1», ricorderà qualche anno più tardi.

A sostegno di Pietro Pinna si muovono Edith Bolling, vedova del presidente americano Woodrow Wilson, Tatjana Tolstoj, figlia del celebre scrittore russo, alcuni parlamentari laburisti.

Al processo di Torino sono presenti le maggiori testate giornalistiche nazionali: molte sono critiche, ma non pochi sono i fogli che sostengono l’obiettore.

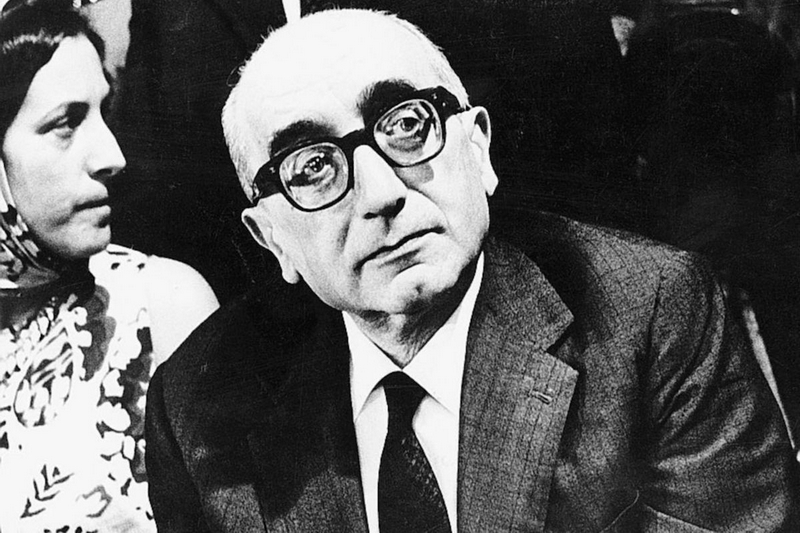

A difendere Pinna in tribunale è Bruno Segre, quello che diventerà lo storico avvocato degli obiettori. Il suo giornale «L’Incontro», fondato all’inizio del 1949, si imporrà come una delle voci più presenti nel diffondere le idee degli obiettori.

Pinna è condannato a dieci mesi con la condizionale e nuovamente richiamato al Car di Avellino. Seguono una nuova condanna, l’amnistia, infine la liberazione: al Car di Bari viene, infatti, riformato il 12 gennaio 1950 per una inesistente nevrosi cardiaca, inventata per chiudere il caso.

Un embrione di dibattito

Nell’ottobre 1949, Umberto Calosso, deputato del Partito socialista dei lavoratori italiani, e il democristiano Igino Giordani presentano un disegno di legge per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, poi insabbiatosi nella Commissione difesa.

Nel frattempo, l’esempio di Pinna è seguito da altri giovani: dal libertario Elevoine Santi e dagli anarchici Pietro Ferrua e Mario Barbani. Proseguono anche le obiezioni dei testimoni di Geova che, tuttavia, non danno risalto al loro gesto.

Presentatosi al primo processo con la Bibbia in mano, Pinna compie un gesto che chiama in causa il mondo cattolico, il quale è attraversato da un forte dibattito. «L’Osservatore romano» rievoca «la più famosa obiezione di coscienza che la storia registri», quella dei terziari francescani, avvenuta nel 1221 a Rimini. Monsignor Carlo Pettenuzzo, docente dell’Istituto internazionale salesiano don Bosco di Torino, su «L’Incontro» definisce il cristianesimo «il più grande obiettore di coscienza».

Su questo embrionale dibattito cala la scure della condanna della «Civiltà Cattolica»: lo stato impone il servizio militare per proteggere la «vita associata»; il cittadino che ne «trae benefici» vi deve obbedire.

Nell’esasperazione delle tensioni della guerra fredda, l’obiezione di coscienza è vista come un cavallo di Troia della propaganda comunista, nonostante il Partito comunista guardi con freddezza, quando non con ostilità, il gesto degli obiettori, avvertito come frutto di una mentalità borghese.

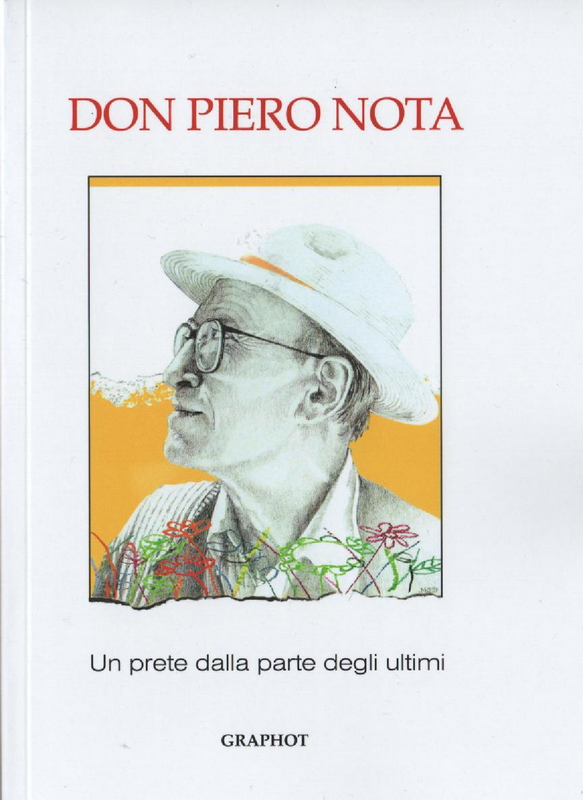

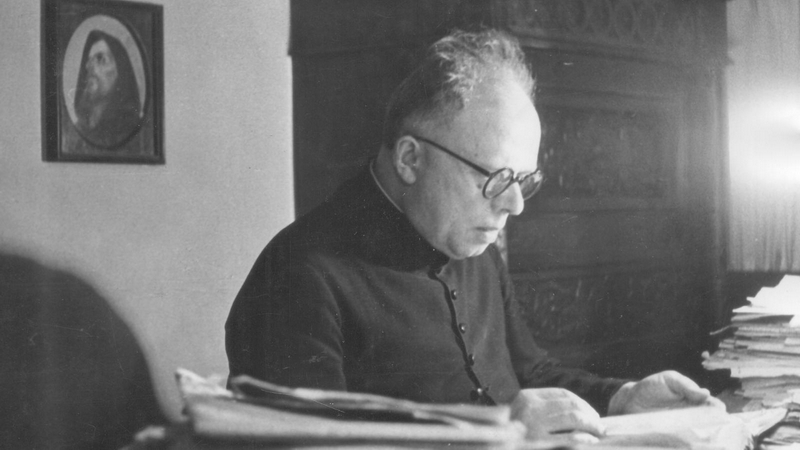

Don Primo Mazzolari

Con lo scoppio della guerra di Corea nel 1950, il dibattito si chiude. Oltre alla voce del gruppo capitiniano, a sostenere gli obiettori rimane quella solitaria di don Primo Mazzolari. Nel suo libro più celebre, Tu non uccidere, pubblicato inizialmente anonimo nel 1955, condanna la guerra con parole che sembrano preconizzare l’enciclica che il futuro papa Giovanni XIII scriverà nel 1963, la Pacem in terris: ogni guerra è sempre «criminale in sé e per sé», mostruosamente sproporzionata, «trappola per la povera gente», «antiumana e anticristiana»; agli obiettori va riconosciuta l’attenzione alla pace come «un’adorazione in ispirito e verità». In un precedente articolo sulla rivista «Adesso», fondata dallo stesso Mazzolari nel ‘49, definisce gli obiettori profeti.

L’anno seguente, nel messaggio natalizio del dicembre 1956, il papa Pio XII usa, invece, ben altre parole. Guardando ai carri armati sovietici nella piazza di Budapest, dichiara: «Un cittadino cattolico non può appellarsi alla propria coscienza per rifiutare di prestare i servizi e adempiere i doveri fissati per legge».

![]()

La guerra è follia

![]() «Ci sembra conforme ad equità – si troverà scritto nella costituzione conciliare Gaudium et spes del 1965 – che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana». Dal messaggio natalizio di Pio XII a queste parole passeranno nove anni. Dentro la Chiesa il cambiamento sarà epocale.

«Ci sembra conforme ad equità – si troverà scritto nella costituzione conciliare Gaudium et spes del 1965 – che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana». Dal messaggio natalizio di Pio XII a queste parole passeranno nove anni. Dentro la Chiesa il cambiamento sarà epocale.

Ci sarà il papato giovanneo e la Pacem in terris con quell’«alienum est a ratione» (è follia, è impensabile) riferito alla guerra.

La Gaudium et spes raccoglierà il testimone di una nuova attenzione all’obiezione di coscienza al servizio militare tra i cattolici.

Nel 1961, a Firenze, il sindaco Giorgio La Pira proietta il film Non uccidere di Claude Autant Lara, la cui circolazione è stata vietata in Italia dalla commissione censura. Il film racconta una storia realmente accaduta in Francia nel dopoguerra: un tribunale militare, nello stesso giorno in cui condanna Jean Bernardo Moreau, un obiettore di coscienza cattolico, assolve un sacerdote tedesco che durante la guerra ha obbedito all’ordine di uccidere un partigiano francese.

In maniera ben più accesa rispetto al caso Pinna, il mondo cattolico si divide tra chi approva la censura e chi la contesta.

Gozzini, Balducci, Milani

Nel 1962, all’obiettore raccontato dal cinematografo se ne sostituisce uno in carne e ossa, Giuseppe Gozzini, il primo in Italia a richiamarsi esplicitamente al cattolicesimo e alle parole di papa Giovanni XXIII.

All’indomani della condanna di Gozzini, su «La Nazione» interviene l’assistente diocesano della gioventù femminile dell’Azione cattolica, don Luigi Stefani, affinché «i giovani cattolici fiorentini non vengano tratti in errore da un gesto arbitrario che mette il suo protagonista al di fuori delle norme di ubbidienza alle legittime autorità dello stato e quindi contro i principi della morale cattolica». Gli risponde, il 13 gennaio 1963, in un’intervista sul «Giornale del Mattino», padre Ernesto Balducci, sollecitato dagli operai cattolici della Nuova Pignone: secondo Balducci, il rischio di un conflitto apocalittico fa sì che gli obiettori meritino una «silenziosa ammirazione». Per queste parole, il sacerdote viene processato. All’assoluzione in primo grado, segue nel 1964 la condanna in appello per apologia di reato che verrà poi confermata dalla Cassazione. La sentenza suscita scalpore: il «magistrato teologo», come viene definito dal settimanale «Il Mondo», si incarica di fornire quella che a suo dire è l’interpretazione della Chiesa sull’obiezione di coscienza (senza però citare la Pacem in Terris) e accusa Balducci di ricorrere alla frode nel modo in cui presenta la posizione della Chiesa sul tema.

Nel 1965 è don Lorenzo Milani a intervenire in difesa degli obiettori contro il pronunciamento dei cappellani militari toscani in congedo. Questi hanno definito l’obiezione «insulto alla Patria e ai suoi caduti», «estranea al comandamento cristiano dell’amore» ed «espressione di viltà».

In una lettera che diventerà celebre, don Milani stravolge quella forma di religione della patria, proponendone una alternativa. «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia patria, gli altri i miei stranieri». Anche lui viene processato, ma la sua morte, che lo coglie il 26 giugno 1967, interviene prima della sentenza.

Viene invece condannato Luca Pavolini, il direttore del periodico comunista «Rinascita», per aver diffuso la lettera.

Una politica impreparata

![]() Nel suo percorso di avvicinamento all’obiezione di coscienza, la Chiesa cattolica è preceduta da quella valdese.

Nel suo percorso di avvicinamento all’obiezione di coscienza, la Chiesa cattolica è preceduta da quella valdese.

Già nel 1958, infatti, il Sinodo ha approvato un ordine del giorno di appoggio a «ogni iniziativa che, per il rispetto dovuto ai diritti insopprimibili della persona umana, tende a dare uno stato giuridico agli obiettori di coscienza». È il frutto di un dibattito cominciato negli anni Quaranta.

Il mutamento che attraversa il mondo cristiano è specchio di quello che investe la società. L’antimilitarismo entra nella musica cantautorale. I Cantacronache, i Gufi o Fabrizio De André celebrano con irriverenza il rifiuto della morte eroica e della retorica del valore militare.

Anche i pacifisti riprendono il loro impegno: nel 1961 Capitini li ha radunati in una marcia di 20 chilometri da Perugia ad Assisi. L’anno successivo ha fondato il Movimento nonviolento che si è dotato di un braccio operativo, i Gruppi di azione nonviolenta: a guidarli è stato chiamato Pietro Pinna. Le loro azioni dimostrative nonviolente, spesso chiuse dall’intervento repressivo della polizia, hanno portato la richiesta del riconoscimento dell’obiezione di coscienza nei centri cittadini, attraverso sit in, marce, digiuni.

Intanto un democristiano, Nicola Pistelli, e due socialisti, Lelio Basso e Luciano Paolicchi, nel 1964 hanno presentato alla Camera tre progetti di legge, ma la politica non è ancora pronta.

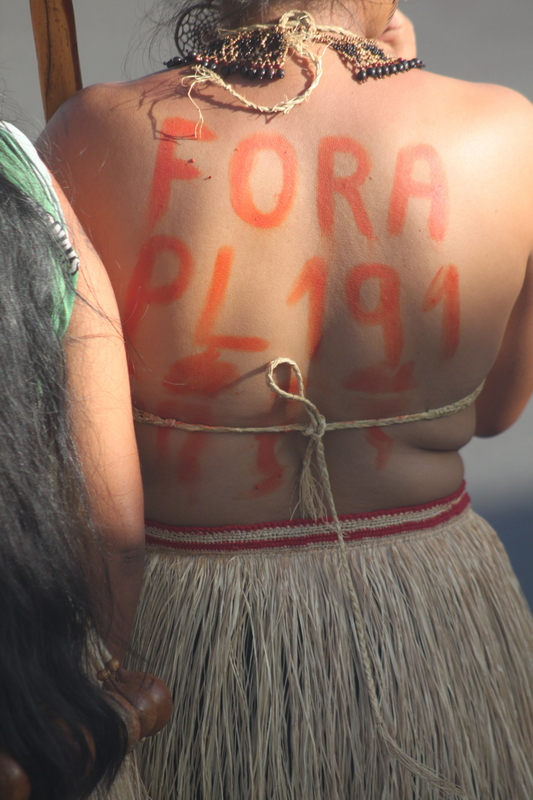

Il Sessantotto

Il Sessantotto irrompe nella società italiana raccogliendo istanze maturate nel corso del decennio e rimaste irrisolte. Anche l’obiezione di coscienza ne è coinvolta. Muta il lessico: da una tensione spirituale si passa a una dimensione politica. Nei nuovi movimenti antimilitaristi, nelle dichiarazioni degli obiettori, il rifiuto del servizio militare a favore di un servizio civile da destinare ai più deboli è visto come parte della lotta di classe.

Cambia inoltre la forma dell’obiezione: a partire dal 1971 sorgono gruppi che presentano collettivamente il rifiuto del servizio militare con una dichiarazione congiunta. Divulgano la dichiarazione nelle piazze, decidono il momento della consegna alle autorità, si «auto distaccano» in servizi a favore degli emarginati attendendo l’arresto. Sono cattolici, anarchici, libertari, radicali con un linguaggio comune.

Alle manifestazioni non partecipa più una manciata di giovani, ma centinaia, talvolta migliaia.

A partire dal 1967, tutti gli anni, una marcia antimilitarista sfila da Milano a Vicenza (in seguito sarà da Trieste ad Aviano) passando davanti al carcere di Peschiera del Garda per manifestare solidarietà agli obiettori detenuti.

Alla mobilitazione tradizionale del Movimento nonviolento, orfano di Capitini, morto nel 1968, si affiancano nuovi soggetti, su tutti il Partito radicale. Non mancano i momenti di tensione: durante alcune manifestazioni, i pacifisti sono aggrediti da militanti di estrema destra o dalle forze dell’ordine e sottoposti a processo. Rispetto ad altre iniziative di piazza, in queste il grado di violenza rimane basso e unilaterale.

![]()

Attenzione crescente

Anche nel mondo cattolico prorompe dalle nuove generazioni una richiesta di rinnovamento.

Gli orrori della guerra nel Vietnam generano un’attenzione crescente verso il tema dell’obiezione e della nonviolenza che viene incanalata in particolare dal movimento di Pax Christi (nato in Francia nel 1945, arrivato in Italia nel 1954 per desiderio di mons. Montini, futuro Paolo VI), guidato dal 1968 dal vescovo di Ivrea Luigi Bettazzi.

Tale sensibilità coinvolge anche le gerarchie della Chiesa, le quali già si confrontano con le esperienze radicali della «teologia della liberazione» – della quale diventa simbolo Camillo Torres – che contempla la lotta armata contro l’oppressione.

I pronunciamenti a favore dell’obiezione di coscienza si moltiplicano: Paolo VI vi fa cenno nella Populorum progressio, vescovi come Carraro a Verona e Pellegrino a Torino esprimono solidarietà agli obiettori.

Nel 1971 il Sinodo dei vescovi invita le nazioni a «favorire la strategia della nonviolenza» e a «regolare mediante le leggi l’obiezione di coscienza».

La legge

Il 14 dicembre 1972 la Commissione Difesa della Camera approva finalmente la legge che la riconosce. La mobilitazione della società civile ha coinvolto deputati dei diversi partiti, riuniti dall’indipendente di sinistra Luigi Anderlini in una Lega per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Episodio determinante, tuttavia, è il digiuno dei due militanti radicali Marco Pannella e Alberto Gardin che dura 38 giorni coinvolgendo larghe componenti della società civile e ottenendo la solidarietà di personalità della cultura francese e tedesca, tra cui tre premi Nobel. Il clamore mediatico spinge infine la maggioranza ad acconsentire al varo della legge.

Per obiettori e movimenti il successo, però, è amaro. Azione nonviolenta titola «Votata la legge truffa sull’obiezione di coscienza». Il provvedimento, infatti, manifesta le tracce di una certa diffidenza: il servizio civile dura otto mesi in più rispetto al servizio militare, l’obiettore rimane sottoposto al ministero della Difesa e alla giustizia militare, non sono riconosciute le motivazioni politiche, ma solo quelle religiose o filosofiche. Soprattutto, la domanda per il servizio civile è sottoposta al vaglio di una commissione.

Di fatto continueranno ad andare in carcere quegli obiettori che contesteranno l’impostazione della legge rifiutando il servizio civile o autoriducendolo, e gli obiettori non riconosciuti dalla commissione.

Un’altra difesa possibile

Nonostante i suoi limiti, la legge 772 rappresenta comunque una cesura: il servizio civile entra nella storia dell’Italia repubblicana, veicolando un’altra idea di difesa della patria: quella non armata. È una conquista ottenuta da un piccolo gruppo: fino al 1972, infatti, gli obiettori sono stati appena 708, dei quali 622 testimoni di Geova.

In un primo momento, l’inerzia del Parlamento che tarda ad approvare un regolamento attuativo del servizio civile permette che questo sia realizzato, in autogestione, dalla neonata Lega degli obiettori di coscienza e da alcune associazioni. Con la definitiva istituzionalizzazione del servizio civile nel 1977, il ruolo degli enti emerge con maggiore ampiezza: entrano in campo organizzazioni come Caritas e Arci.

L’obiezione di coscienza acquisisce allora quella dimensione di massa tanto attesa. Al tempo stesso, però, si riscopre diversa, legata più a una matrice solidaristica che ai principi di antimilitarismo e nonviolenza.

Nonostante le sue palesi contraddizioni, la legge 772 rimane in vigore fino al 1998, quando una nuova legge riconosce l’obiezione come un diritto. La parificazione etica e temporale del servizio civile è ottenuta grazie alla protesta degli autoriduttori che suscita una sentenza della Corte costituzionale.

Infine, nel 2001, il servizio civile diventa volontario.

Una volta esauritasi la spinta dell’obbligo militare, questa storia è forse diventata improvvisamente lontana. Sembra tuttavia tornare, a parlarci, di fronte all’immane dramma che sta funestando l’Ucraina, provocato dalla guerra offensiva di Putin. Ripropone infatti alcuni interrogativi che hanno travagliato la coscienza di quei giovani che desideravano bandire la guerra dall’umanità: la possibilità di una guerra giusta nell’era degli armamenti atomici, il rapporto tra autorità e coscienza, la possibilità di una difesa nonviolenta della patria.

Marco Labbate*

* È dottore di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici e assegnista di storia contemporanea presso l’Università Carlo Bo di Urbino. Collabora con il Centro studi Sereno Regis di Torino.