Sperimentare il centuplo

Dei tre fratelli Barbero missionari della Consolata, padre Mario è quello di mezzo. Ha accompagnato oltre la metà della storia dell’Imc, tra Italia, Kenya, Usa, Congo e Sudafrica. Suoi amori: la Bibbia, i confratelli e le famiglie del «Marriage encounter» che ha promosso nel mondo.

Padre Mario Barbero, classe 1939, entra nel nostro ufficio con la sua solita discrezione.

Il suo sorriso gentile e il suo sguardo attento non sono mutati dall’ultima volta che ci siamo incontrati a inizio 2020.

Cominciava allora, a 81 anni, una nuova avventura, ed era pronto a prendere, senza saperlo, l’ultimo volo per il Sudafrica prima della chiusura delle frontiere per la pandemia da Covid-19.

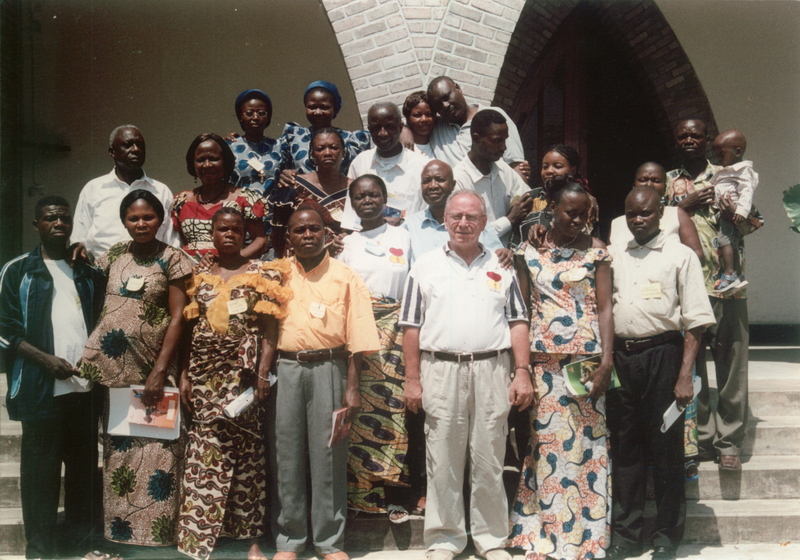

Missionario della Consolata nato a Marene (Cn), nei suoi 70 anni vissuti tra i figli dell’Allamano, ha operato in cinque paesi di tre continenti: Italia, Kenya, Usa, Congo Rd e Sudafrica.

Formatore di seminaristi, ha sempre amato lavorare con le famiglie tramite l’esperienza del Marriage encounter («Incontro matrimoniale») di cui è un entusiasta promotore nel mondo.

Settant’anni di gioia

«La prima volta che sono stato in Casa Madre a Torino avevo 12 anni. Era maggio 1951, e l’Istituto missioni Consolata compiva 50 anni. Ora ne ha più di 120».

Padre Mario si siede di fronte a noi e, con la sua voce bassa e affabile, ci offre subito il quadro di quello che racconterà: una lunga esperienza personale che s’intreccia con gratitudine alla ricca storia della famiglia Imc. «Sono entrato in seminario in prima media, alla Certosa di Pesio (Cn). Ero accompagnato da mio fratello Antonio, di undici anni più grande di me, e già seminarista. Io dico sempre che, prima del Covid, nella mia famiglia c’è stato un altro virus che ha colpito tre fratelli su sei facendoli diventare missionari della Consolata».

Oltre a padre Antonio Barbero, nato nel 1928, missionario in Canada e Congo Rd, morto nel 1982, infatti, un altro fratello è stato parte dell’Imc, Tommaso (chiamato Masino), nato nel 1946, missionario in Tanzania e Kenya e mancato poco più di un anno fa, nel settembre 2021.

«Eravamo cinque fratelli e una sorella. Gli altri si sono sposati regalandomi nipoti e pronipoti. Quando Antonio aveva 12 anni, ha sentito un’ispirazione che gli diceva “fatti missionario”. Lui non sapeva cosa fosse un missionario, allora l’ha chiesto al parroco, che gli ha detto: “I missionari sono quelli che vanno in Africa, e sono di due tipi: i sacerdoti che studiano, e i fratelli che lavorano”. Mio fratello non aveva tanta voglia di studiare, e allora dice: “Va beh, sarò di quelli che lavorano”. Poi va a casa, lo dice a mio papà, e lui gli risponde: “Se vuoi lavorare, qui c’è una cascina…”. E Antonio: “Allora mi farò missionario di quelli che studiano” – ride padre Mario -. Quando poi Antonio veniva a casa una volta all’anno dal seminario, portava sempre con sé una rivista: “Missioni Consolata”».

Guardando al fratello, Mario è cresciuto pensando che anche lui sarebbe diventato missionario e, finite le elementari, è entrato in Certosa nel ‘50.

La chiesa che cresce

Padre Mario segue il filo dei suoi ricordi più di quello delle nostre domande. Ci confida che negli ultimi tempi ha avuto modo di pensare molto alla sua vita passata. Anche il lockdown, scattato tre settimane dopo il suo arrivo in Sudafrica nel 2020, e il Covid, contratto nell’estate 2021, che l’ha costretto a trasferirsi per le cure da Pretoria a Nairobi, sono stati per lui situazioni provvidenziali che gli hanno permesso di pregare e riflettere di più.

«Quando sono guarito, ho girato un po’ il Kenya dove ero stato dal ‘76 all’88. Ho visto il grande sviluppo della chiesa: tante parrocchie, ognuna con il suo prete locale, trent’anni fa erano impensabili. Poi sono andato a Tuthu, il primo posto in cui erano arrivati i missionari nel 1902. Lì non c’era la chiesa. Adesso ci sono tanti preti. Oggi più della metà dell’Imc è composta di africani che vanno nel mondo».

Dopo la convalescenza, è tornato in Sudafrica, ma un nuovo problema di salute l’ha fatto rientrare in Italia.

«Da quando sono arrivato a Torino a inizio 2022, sono andato diverse volte al santuario della Consolata e ho pensato all’Allamano: io non credo che avesse immaginato tutto quello che sarebbe successo. Mandando i suoi missionari, ha allargato le dimensioni dell’Africa, l’ha fatta diventare missionaria».

![]()

Fratelli

Il volo dei ricordi fa attraversare a padre Mario decenni e continenti avanti a indietro.

Tornando alla sua famiglia, ci dice che lui è il quinto dei sei fratelli, e che l’ultimo era proprio Tommaso, il terzo che si sarebbe fatto missionario. «Ha fatto più di 40 anni di Tanzania e Kenya. Poi è stato gli ultimi 7-8 anni in Italia per problemi di salute.

Ultimamente ho pensato tanto a lui. Aveva un forte zelo missionario, una grande sensibilità. Ha fondato missioni nelle quali, prima delle strutture, pensava alla formazione dei vari ministeri della gente. Negli anni che ha trascorso qui in Italia, quando ci sentivamo, mi diceva tutte le volte: “Ti penso sempre, ogni volta che celebro messa mi sento unito a te”.

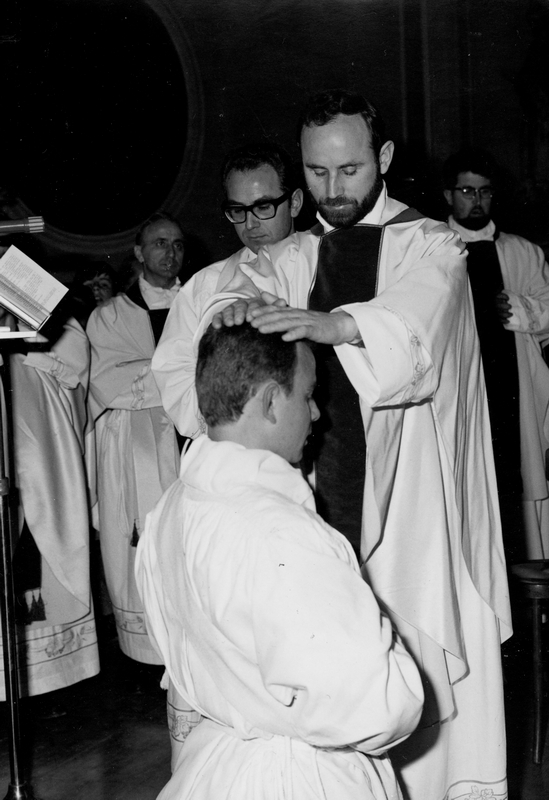

Quando sono diventato prete, la sera prima di essere ordinato, mi sono confessato con mio fratello Antonio, che mi ha detto: “Da domani saremo fratelli due volte. Non solo di sangue, ma anche di sacerdozio”. Ed è stato così anche con Masino.

Quando Antonio era malato, gli ultimi sette mesi li ha passati in Casa Madre a Torino. Masino, che allora era in Spagna, l’ultimo mese gli è stato vicino. Era il 1982. Tre giorni prima che mancasse, io sono venuto dal Kenya e mi ha ancora riconosciuto. Quando è morto io e Masino eravamo uno di qua e l’altro di là a tenere il suo polso. Eravamo sereni, perché lui ci aveva preparati. Era tranquillo, e continuava a pensare allo Zaire.

Quella notte, accanto ad Antonio c’era Maria Stocco, un’infermiera che aveva desiderio di andare in Africa. Antonio le aveva detto “vai a prendere il mio posto”, e lei, dopo la sua morte, è partita. Quando nel 2005 io ero in Congo, sono andato a predicare gli esercizi spirituali ai nostri missionari nel Nord, a Isiro. Lei era ancora lì. Dall’82. Antonio aveva fatto nove anni di Congo. Lei ne ha fatti quasi trenta».

Il Concilio da vicino

«Più divento vecchio e rifletto sulla mia storia, più vedo che il Signore mi ha messo accanto tante persone di tutti i tipi, preti, suore, laici, famiglie che hanno reso possibile la mia missione», continua padre Mario.

«Finito il noviziato nel 1959, sono stato a Roma dieci anni. Ho fatto filosofia, teologia e poi la specializzazione in Bibbia. Ma soprattutto sono stato a Roma nel tempo del Concilio. Dieci giorni dopo la sua conclusione, sono stato ordinato prete.

È stata un’epoca stupenda. Alcuni dei nostri professori erano nelle commissioni teologiche che lavoravano ai testi. In casa nostra, poi, avevamo otto vescovi che ci aggiornavano su cosa succedeva in San Pietro.

Io vedo il Concilio come una grande benedizione.

Quando sento persone che dicono che la chiesa è stata rovinata dal Concilio, penso che non hanno idea di cos’era la chiesa prima e di cos’è la chiesa oggi.

Quando si parla di crisi della chiesa, c’è uno sguardo solo occidentale. In Africa al tempo del Concilio c’erano una cinquantina di vescovi neri, adesso sono centinaia. Quando sono arrivati i nostri primi missionari a inizio Novecento, l’Africa avrà avuto sì e no due milioni di cattolici, oggi sono 250-300 milioni. Mai c’è stato uno sviluppo così rapido della chiesa. Eravamo abituati ad avere tanti cardinali italiani e adesso ci si stupisce che il papa li nomini in altri paesi. Ma la gran massa di cattolici non è qua, e perché non avere la voce di quelle chiese? Anche di quelle che vivono in minoranza e perseguitate? Sono questi piccoli gruppi che conservano la forza della Parola di Dio che è Gesù che si diffonde».

Il Kenya

La prima destinazione di padre Mario è stata a Torino per insegnare Bibbia. «Sono stato formatore e insegnante qui dal ‘69 al ‘75. Insegnavo al Cottolengo, dove c’era la sede della scuola di teologia per diversi istituti, anche il nostro. È stato bello. Facevo anche animazione missionaria. Alcuni di quei giovani (tra cui il direttore di MC, ndr) sono poi diventati preti, altri sono diventati padri di famiglia».

Il primo mandato missionario fuori dall’Italia è arrivato nel 1976. «Sono stato 12 anni in Kenya. Dal ‘76 al 1982 ho insegnato al Consolata seminary di Nairobi. Poi sono stato eletto superiore regionale. In quegli anni si è dato molto sviluppo alla formazione dei missionari africani. Il primo keniano Imc è stato Anthony Ireri Mukobo che ora è vescovo di Isiolo. Anche l’attuale vescovo di Marsabit, Peter Kihara Kariuki, è stato tra i primi che erano entrati nel 1976.

L’anno scorso il Consolata seminary ha compiuto 50 anni. Dei ragazzi passati da lì, 152 sono diventati missionari della Consolata, ora sparsi nel mondo. Altri sono diventati preti diocesani, altri ancora padri di famiglia».

Marriage Encounter

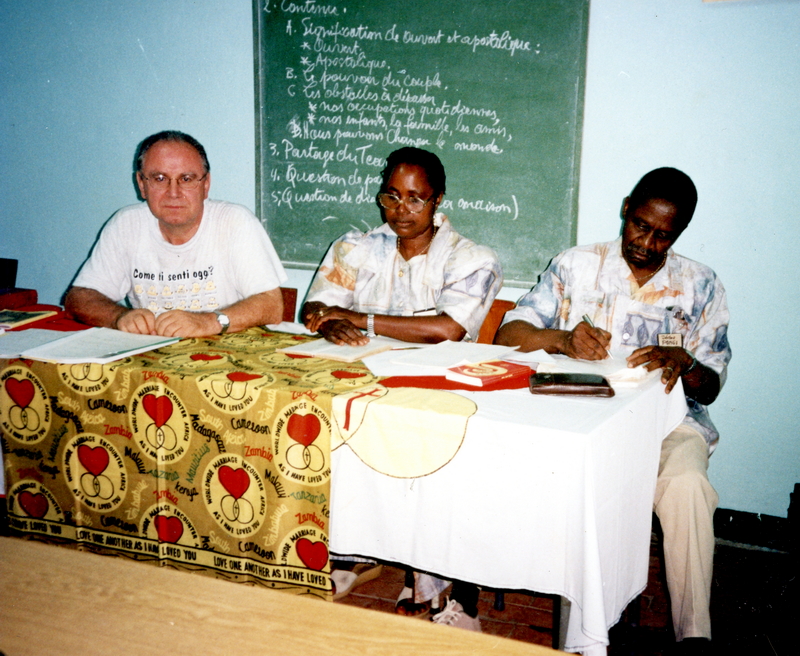

È stato in Kenya che padre Mario ha incontrato il programma per famiglie Marriage encounter.

«Nel 1978 sono arrivate in Kenya alcune coppie missionarie dall’Irlanda invitate dal cardinale Maurice Michael Otunga di Nairobi.

Incontro matrimoniale forma gli sposi a vivere meglio il loro amore. È basato sul dialogo. Vi partecipano anche preti e suore.

Io non sapevo cosa fosse. Mi hanno invitato. C’erano tre coppie e un prete che davano degli spunti di riflessione. Per me è stata una scoperta bellissima. Dopo ogni conferenza c’è una domanda, e ognuno è invitato a riflettere e a scrivere una risposta personale. Poi marito e moglie si trovano insieme (io mi trovavo con un altro prete). Si dialoga, ci si scambia gli scritti. È una cosa semplicissima. È incredibile cosa può fare il semplice scriversi e parlarsi. Le coppie, dopo i due giorni d’incontro, sono tornate a casa avendo scoperto molte cose, tanti sogni che non si erano mai detti.

È stata una grazia per me. Scherzando, dico sempre che la mia seconda ordinazione da prete è stata il 27-29 di ottobre del ‘78.

Dopo quel weekend, mi sono fatto coinvolgere, e ho anche contagiato mio fratello Masino che allora era in Spagna. Quando è tornato in Tanzania, lo ha impiantato anche lì, dove adesso ci sono migliaia di coppie di Incontro matrimoniale.

La stessa cosa è successa nel Nord Italia: non potevo tenere questa esperienza per me, e ho coinvolto i miei amici più cari.

Allora in Italia c’era già qualcosa a Rimini. Qui a Torino invece è nato da Mario e Annamaria Tenna che hanno invitato i loro amici, poi il loro parroco, e da lì si è allargato in Piemonte e in Italia. In questo momento la coppia responsabile di Incontro matrimoniale in Europa è italiana.

Quando sono andato negli Usa, Incontro matrimoniale c’era già, e mi hanno subito coinvolto. Per 12 anni ho girato una volta al mese per tutto il paese. Quello che mi ha colpito è che funziona ovunque. L’ho vissuto con i keniani, con gli italiani, poi con gli americani, sia ispanici che inglesi, poi in Congo».

Gli USA e Retrouvaille

Quando padre Mario parla delle coppie incontrate grazie al Incontro matrimoniale ha gli occhi che brillano.

Negli Usa è andato subito dopo il Kenya: prima nella casa di

Somerset, vicino a New York, come superiore regionale Imc dal 1988 al ‘94, poi, fino al 2001, a Washington Dc, di nuovo dedicato alla formazione dei seminaristi. In quegli anni, il suo coinvolgimento in Incontro matrimoniale gli ha fatto conoscere una nuova esperienza nata in Canada, quella del Retrouvaille.

«Nel 1994 mi hanno invitato a un weekend del Retrouvaille, parola che significa ritrovarsi, un programma specifico per le coppie separate o divorziate che, a un certo punto, cercano di aggiustare le relazioni. È stata una cosa incredibile. Per me, anche come prete, l’esperienza del perdono vissuta nel programma

Retrouvaille è la più forte.

Quando sono tornato nel 2001 in Italia, la Cei era interessata a farlo approdare anche qui, così il programma è partito nel 2002.

Gli animatori di questo percorso sono coppie che hanno sperimentato il fallimento in prima persona e poi si sono riconciliate. Quando portano la loro testimonianza, sia del fallimento sia della ripresa, ha un grande impatto su chi li ascolta.

In Italia abbiamo fatto oramai oltre 200 di questi weekend».

Congo

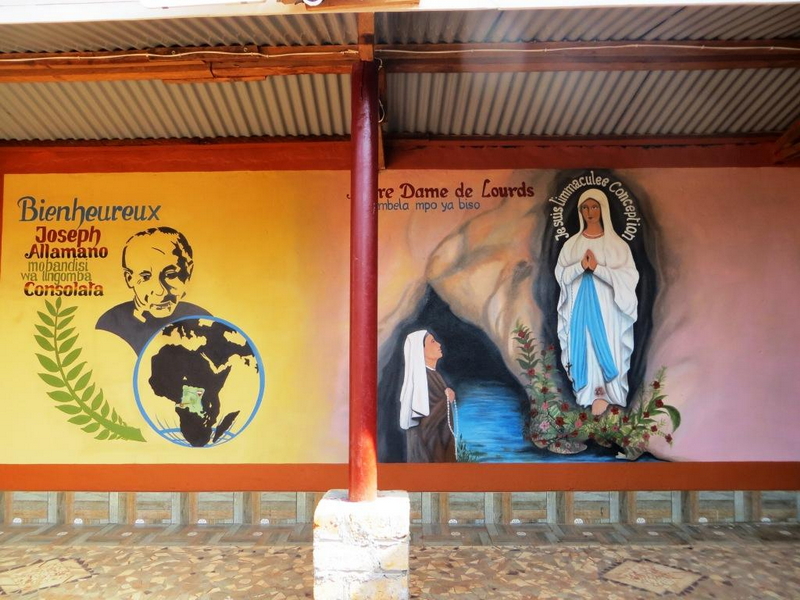

Nel 2001 padre Mario è partito dagli Usa destinato al Congo Rd. «Sono passato dall’Italia per rinfrescare il francese, e sono poi andato in Congo nel 2002, a Kinshasa, dove sono rimasto fino al 2007 per fare il formatore dei nostri seminaristi e il professore in un altro centro. Insegnavo anche nel seminario diocesano.

Anche in quel paese ho lavorato con Incontro matrimoniale: lì era già presente, ma da qualche tempo non andava più molto bene, perché le coppie non riuscivano più a pagare il contributo richiesto per i weekend. Fatto sta che ha ripreso, e ora va ancora avanti. Quasi tutti i giorni ricevo ancora messaggi da là».

Italia

Nel 2008, dopo aver lasciato il Congo e aver trascorso sei mesi in Sudafrica, padre Mario è tornato in Italia dove ha lavorato nell’animazione missionaria fino al 2019, prima a Bedizzole (Bs), poi a Castelnuovo don Bosco (At), infine a Rivoli (To).

«Ho fatto tanti incontri biblici e naturalmente ho lavorato con le famiglie. Poi, nel 2019 mi hanno chiesto di andare in Sudafrica e io ho accettato.

Sono partito a inizio 2020 per fare il parroco per la prima volta nella mia vita. Tre settimane dopo il mio arrivo, c’è stato il lockdown anche lì, e per il primo anno la gente non poteva venire in chiesa. In quella situazione ho riscoperto la preghiera, e facevo un video ogni settimana per i parrocchiani. È nato un bel rapporto con loro, anche se limitato.

Poi ho avuto il Covid, e sono stato mandato in Kenya per curarmi. Dopo tre mesi, sono tornato per altri tre mesi, quando mi è venuta una forte sciatalgia e ho iniziato ad avere difficoltà a camminare. Allora sono ripartito per l’Italia nel febbraio del 2022.

Due anni sono stati pochi, ma sufficienti per iniziare delle belle relazioni. Con alcuni mi sento ancora. È nato un affetto speciale con tante persone.

È stato bello, anche se diverso da quello che immaginavo, come spesso capita nella nostra vita. Adesso sono qui in Casa Madre e sto meglio: ho tanto tempo per pregare, riflettere, ricordare».

Famiglia e missione

Data la sua esperienza, chiediamo a padre Mario qual è secondo lui la missione delle famiglie.

«Innanzitutto, la loro vita famigliare, il parlarsi tra di loro e la formazione dei figli.

Ora che rifletto molto sulla mia vita, mi rendo conto che, pur avendo studiato tanto, le cose più importanti me le hanno insegnate mio papà e mia mamma.

La famiglia è presente in tutte le realtà. Io sono stato fortunato ad avere una famiglia unita, ma anche nelle famiglie nelle quali magari c’è una separazione, i genitori ti accolgono, ti tirano su. Questa è la cosa principale: il primo impegno di una famiglia è quello di avere cura della famiglia. Tutto il resto viene da lì.

Mentre ero a Washington ho fatto un dottorato, e nel 2001 ho scritto la mia tesi su Priscilla e Aquila: una coppia che ha lavorato con san Paolo e ha fondato con lui la chiesa di Corinto e di Efeso. È stato il mio coinvolgimento con le coppie che mi ha fatto scoprire il Marriage encounter anche in san Paolo».

Bibbia

L’altro grande amore di padre Mario è la sacra Scrittura. Gli chiediamo allora, per concludere la chiacchierata, un brano che gli sta particolarmente a cuore.

«Quando Pietro chiede a Gesù: cosa ne avremo noi a seguirti? E Gesù risponde che avremo il centuplo. Ecco, io il centuplo l’ho sperimentato: prima con l’Imc, dove mi sento bene con tutti i miei confratelli; poi con Incontro matrimoniale, che mi ha aperto migliaia di case».

Luca Lorusso

Fratelli due volte

Antonio Barbero

Nato il 12-2-1928 a Marene (Cuneo), tredicenne fu accolto nell’Istituto Missioni Consolata e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 20-6-1954. Per sei anni svolse attività di insegnamento e di formazione in Italia. Nel 1961 partì per il Canada: quattro anni di intensa pastorale giovanile. Rimpatriato svolse ancora attività formative nelle case Imc d’Italia, poi nel 1972 raggiunse la missione dello Zaire come superiore del gruppo della nascente delegazione: dieci anni di lavoro missionario ardito e intelligente (cfr. dossier in MC 6/2022). Missionario ottimista e guida saggia, sembrava, talora, spregiudicato, invece di fatto il suo comportamento si rivelava stimolante ma equilibrato. La sua arte era semplice ma non sempre facile: ascoltare, riflettere, rispondere, sorridere; un’arte che faceva sempre presa nel cuore dei giovani. Morì a Torino il 9 febbraio del 1982.

Tommaso (Masino) Barbero

Nato l’8-10-1946 a Cervere (Cn), fece la professione temporanea il 2-10-1966 alla Certosa di Pesio, e quella perpetua il 2-10-1969 a Rosignano. Fu ordinato diacono il 16-2-1972 a Torino e sacerdote il 25-3-1972 a San Lorenzo di Fossano.

Dopo i primi due anni tra Cork (in Irlanda) e Biadene (Treviso), partì per il Tanzania dove rimase tra il 1974 e il 1979. Fece animazione missionaria a Saragoza, in Spagna, tra il 1979 e il 1983. Tornò in Tanzania come vice parroco a Kisinga e come parroco a Ng’ingula tra il 1983 e il 1988.

Tornato in Europa, nel 1989 partì per il Kenya. Fu rettore dell’Allamano House a Nairobi fino al 1992, poi fondatore e parroco di Kahawa (Nairobi) fino al 2000, viceparroco e poi parroco a Likoni-Mombasa fino al 2005, direttore della casa di ritiri Bethany House a Sagana tra il 2005 e il 2008, e poi direttore del Centro pastorale di Maralal fino al 2013. Contemporaneamente fu due volte consigliere regionale del Kenya: nel 2005-2008 e nel 2011-2013. Rientrato in Italia nel 2014, lavorò a Platì, Rivoli, Cavi di Lavagna e Torino. Morì il 16 settembre del 2021.

Antonio Giordano e Luca Lorusso

Archivio:

– Padre Mario dal 2015 pubblica mensilmente la rubrica «Bibbia on the road» sul sito di Amico.

– South Africa Fifty, Dossier MC giugno 2021.

– Amoris Laetitia famiglia missionaria, MC dicembre 2016.