ESwatini. Un paese in guerra con se stesso?

ESwatini. Un paese in guerra con se stesso?

Dopo i disordini del 2021, gli insistenti appelli al dialogo lanciati da tutte le Chiese del paese sembravano aver aperto vie di speranza. In realtà, nuovi episodi di violenza ai primi di ottobre 2022, segnalano una situazione che sta degenerando, come scrive il vescovo in questo testo indirizzato alla sua gente, ma anche a tutti noi.

Alcuni di noi non hanno mai dimenticato la violenza sperimentata in eSwatini nel giugno 2021@. Nel mio caso perché non ero riuscito a raggiungere casa a Manzini dopo un incontro a Mbabane con il primo ministro in carica. I blocchi istituiti lungo la strada dai giovani mi avevano costretto a cercare un posto alternativo dove dormire. Avevamo trascorso quella notte ascoltando una sparatoria nelle vicinanze. La mattina seguente ci eravamo svegliati trovando pneumatici e veicoli bruciati e pietre sulla strada.

Le domande naturali che ci poniamo sono: a che punto siamo, un anno e mezzo dopo? Che cosa è stato fatto da allora?

Alcuni, probabilmente, speravano che fosse business as usual, tutto come prima, ma gli eventi degli ultimi mesi devono essere stati un brusco risveglio per loro.

![]()

Un dialogo nazionale

Sembra esserci un accordo comune sulla necessità di un dialogo nazionale. Credo che ogni voce che ha parlato dal giugno 2021 (il governo, le organizzazioni politiche, le Chiese, le Ong) abbia ripetuto lo stesso appello.

Molti, se non tutti, hanno anche sottolineato la necessità di avere «un dialogo sul dialogo». Ricordo che mons. Sithembele Sipuka (presidente della Sacbc – Southern african catholic bishops’ conference) ne ha parlato durante una conferenza stampa al termine della visita di solidarietà a eSwatini. Questo «dialogo sul dialogo» dovrebbe aiutare tutte le parti coinvolte a mettersi d’accordo su cosa si intende per dialogo e su come dovrebbe svolgersi.

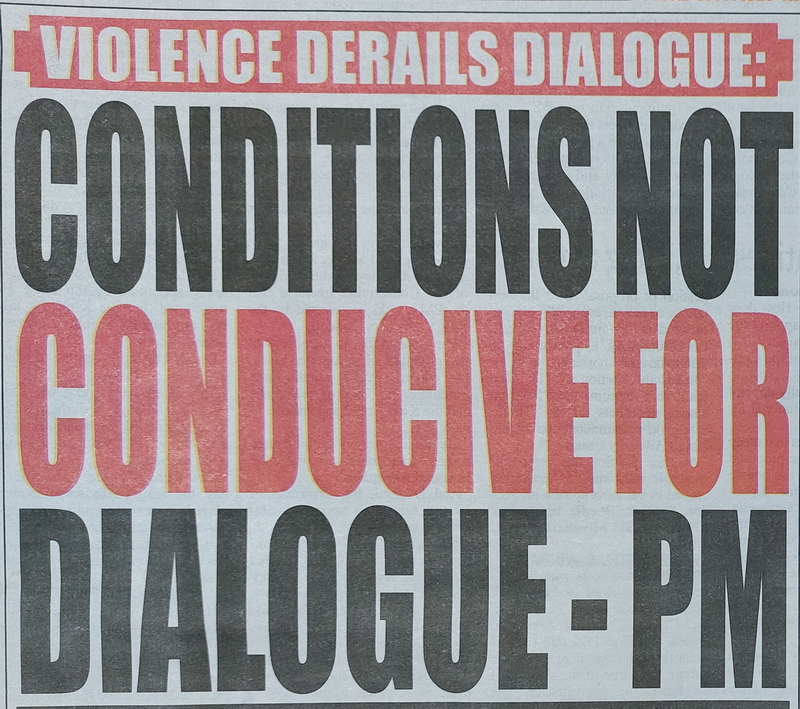

Purtroppo, a parte la richiesta di un dialogo nazionale, non pare essere successo molto di più. Sembra che si senta parlare più del «no» («nessun dialogo in mezzo alla violenza») che del «sì» (una via da seguire). Non si dice nulla sulle misure adottate nell’ultimo anno e mezzo per attuarlo. Abbiamo sentito che il denaro per un dialogo nazionale è stato stanziato, ma non abbiamo mai saputo se sia mai stato usato e come.

Il fatto che i membri del parlamento abbiano chiesto al primo ministro di parlarne con Sua maestà Mswati III rafforza l’impressione che non sia stato fatto nulla.

Questo crea, almeno in me, la preoccupazione che la parola dialogo stia lentamente (o rapidamente?) perdendo ogni significato. Diventa più uno slogan che una realtà concreta.

Nel frattempo, probabilmente si è sviluppato un circolo vizioso. La violenza è giustificata dalla mancanza di passi concreti verso il dialogo, e il dialogo non ha luogo a causa della violenza che non si ferma nel paese.

Chi avrà il coraggio di romperlo?

Il paese sta cambiando

L’ultimo mese (ottobre 2022, ndr) ha visto chiaramente un aumento della violenza (che è sempre stata presente a livelli più bassi). È una nuova realtà per questo paese che si è sempre vantato di essere presentato come pacifico. È interessante notare che la popolazione sembra aver accettato che la violenza sia ormai diventata parte della nostra vita ordinaria. Come ho detto nella mia dichiarazione (del 19/10/2022)@, è molto probabile che la violenza aumenterà e continueremo tutti ad adattarci ad essa.

Giovedì 10 novembre la violenza ha colpito parti di Manzini. Mentre stavo lasciando la città per Mbabane, ho potuto vedere il fumo provenire dalla zona in cui erano stati dati alle fiamme il posto di polizia presso la stazione dei Satellite Bus e altri negozi. Tornato a Manzini ho visto che l’esercito era stato schierato. Vedere l’esercito e non la polizia è stata la prima cosa che mi ha sorpreso. La seconda sorpresa è stata di vederli con il volto coperto, un’indicazione della loro paura di essere identificati dai violenti e di esporsi al richio di essere uccisi in seguito o di avere le loro case date alle fiamme.

Chi avrebbe mai pensato che eSwatini potesse cambiare così rapidamente? Chi avrebbe mai pensato che questo (che vediamo in altri paesi in Tv) potesse accadere tra di noi?

Anche le nostre relazioni ne sono influenzate. Visto che quel giorno non c’erano mezzi pubblici a Manzini, la gente cercava buoni samaritani disposti a dare un passaggio. Qualcuno ha deciso che non doveva essere così, e le persone soccorse sono state costrette a scendere dai veicoli e a camminare, mentre ad altri è stato impedito di aiutare chiunque. Anche questa è violenza, quando alcuni decidono per gli altri.

La violenza

La paura è un altro elemento che sembra essere diventato parte della nostra vita quotidiana.

Dopo gli eventi dello scorso anno, ricordo che alcuni cattolici che conoscevo bene mi informavano della presenza di membri dell’esercito che «visitavano» le case di notte. Nulla era stato detto sui media al riguardo. Doveva essere un coprifuoco in cui tutti noi dovevamo rimanere a casa.

Non molto tempo fa, tornando a casa dopo la cena a casa di un prete, ho trovato un posto di blocco fatto dai membri dell’esercito. Erano pesantemente armati. Non ero a conoscenza di blocchi stradali che si svolgevano da parte dell’esercito di notte. Siamo riusciti a scherzare mentre volevano sapere perché ero in viaggio di notte. Non è stato annunciato alcun coprifuoco, ma sembra che dobbiamo giustificare il motivo per cui viaggiamo di sera.

Un nuovo tipo di paura è diventato parte della nostra vita. Proviene dalle Swaziland Solidarity Forces (Ssf). Esse rivendicano gli attacchi incendiari e le uccisioni. Minacciano di uccidere o incendiare le proprietà di coloro che non fanno ciò che viene loro detto. Non so se qualcuno sa chi siano e chi li sta finanziando. Queste domande – per quanto importanti – sono difficili da porre.

Stiamo progettando di costruire il nostro futuro sulla paura e su più violenza? Qualunque cosa seminiamo è ciò che abbiamo intenzione di raccogliere in seguito. Poiché la paura e la violenza sono attribuite al governo, stiamo progettando di sostituirle con la paura e la violenza di qualcun altro?

I media

Quello dei mezzi di comunicazione è un altro settore in cui abbiamo assistito a cambiamenti. Ero solito dire in passato che si poteva trovare poco su eSwatini sui social media. C’era una sorta di autocensura in molti: «È meglio non parlare». Non è più così da giugno 2021. Molto di più può essere letto sui social media e sulle pagine web. La sfida è essere critici nei confronti di ciò che si legge. L’informazione è difficilmente «indipendente» e «imparziale», come proclamano i media.

Tutti noi dobbiamo interrogarci su ciò che viene e che non viene detto. Si può sottolineare che i media statali limitano ciò che viene riportato sulla violenza che ha luogo, ma la stessa cosa potrebbe essere detta di coloro che scelgono di non riportare nulla di positivo su quanto fatto dal governo perché potrebbe non piacere loro. Sembra importante dipingere l’altro come il nemico che deve essere affrontato.

Entrambe le parti dicono cose sui social media che non sono state provate e che l’altra parte nega che siano vere: «I mercenari sono entrati nel paese» e «ci sono stranieri tra i soldati del nostro esercito», sono due esempi familiari.

Violenza e media vanno insieme. L’informazione può essere usata come arma per instillare rabbia e paura. Anche qui bisogna chiedersi: chi paga per questo? A volte su Twitter è possibile trovare gli stessi post su profili di persone diverse che molto probabilmente non esistono. Tutto è impostato con un unico obiettivo: sostenere una parte o l’altra e influenzare il modo in cui le persone leggono la situazione.

In questi giorni è interessante vedere la mancanza di informazioni su eSwatini da fuori dei nostri confini. I media, che in passato parlavano così tanto dei nostri disordini, ora tacciono. Sembra che non ci sia alcun interesse per ciò che sta accadendo qui. Forse la nostra violenza non è abbastanza forte da renderla degna di essere denunciata.

Tentazioni

- In mezzo a tutto questo, si possono individuare una serie di tentazioni che colpiscono ogni parte in causa:

- «Questo passerà, le cose torneranno alla “normalità”. Tutto questo è solo il lavoro di pochi facinorosi».

- «Non ci sarà corruzione una volta che avremo un sistema democratico».

- «Possiamo distruggere il paese ora, lo ricostruiremo più tardi sotto un nuovo sistema politico».

- La democrazia risolverà tutti i nostri problemi… in una notte.

- Il pensare che chiunque può decidere per l’intera nazione.

- Il pensare che combattere la violenza con la violenza le metterà fine.

- Il pensare che la violenza di genere sia sbagliata ma la violenza politica sia giustificata.

Ignorare che:

- eSwatini è una delle società più diseguali del mondo@;

- nel paese manca formazione politica;

- un futuro costruito sulla violenza innescherà solo altra violenza una volta che la popolazione sarà di nuovo infelice;

- i nostri giovani provano rabbia, paura, frustrazione (ma non solo);

- il 60/70% dei nostri giovani è disoccupato e potrebbe sentire di non avere nulla da perdere;

- la maggior parte dei nostri giovani non ha mai fatto parte del processo che ha portato alla Costituzione del 2005 e potrebbe non identificarsi con essa.

È necessario inoltre:

- Non ignorare quanto sia grande la necessità di un processo di guarigione già oggi a causa dei disordini dello scorso anno e quanto la violenza dividerà questa piccola nazione (famiglie e comunità) in futuro.

- Non sentirsi superiori ad altri paesi senza imparare dalla loro esperienza di violenza e dai loro processi democratici.

Le chiese

Eswatini (già Swaziland) è conosciuto come un paese cristiano. Il numero di chiese, gruppi, profeti, pastori, apostoli e altri è molto grande. Ogni anno Sua maestà chiede un servizio di preghiera di ringraziamento a palazzo. Nonostante tutto questo, non riesco proprio a ricordare un momento in cui qualcuno di questi predicatori abbia mai aperto gli occhi della nazione sul fatto che questo tipo di disordini (che non erano mai stati visti prima) si sarebbero verificati. Tutti hanno rassicurato che tutto andava bene o sarebbe andato bene.

Tre sono i gruppi cristiani più conosciuti nel Regno, ciascuno dei quali riunisce un certo numero di chiese cristiane.Tra di essi c’è il Csc – Consiglio delle chiese dello Swaziland (di cui siamo padri e madri fondatori) che è il più piccolo (solo 13 Chiese). La cosa positiva è che la leadership di questi organismi fa del suo meglio per tenersi in contatto. La sfida consiste nel trovare un terreno comune su come affrontare la situazione. Ciò potrebbe essere dovuto a ragioni storiche e ai diversi modi in cui leggiamo la Bibbia.

Il Csc è stato il più visibile: ha rilasciato dichiarazioni, ha incontrato ogni possibile attore (governo, partiti politici, gruppi tradizionali …), ha coordinato visite di solidarietà nel paese, ha sostenuto le persone in prigione, ha fornito pacchi alimentari alle famiglie di coloro che sono morti durante i disordini.

La Chiesa cattolica, da sola, è stata attiva anche in diversi modi: ha rilasciato dichiarazioni, incontrato le parti interessate, riunito alcuni cattolici per riflettere sulla situazione e sul contributo che possiamo dare alla costruzione della pace, sostenuto le vittime della violenza, fornito pacchi di cibo, offerto consulenza, creato club per la pace nelle scuole superiori, dedicato giorni o settimane speciali di preghiera per la pace, aperto spazi per il dialogo locale, condiviso brevi dichiarazioni sui social media sull’importanza della nonviolenza.

Qualche settimana fa (in ottobre 2022, ndr) la polizia ha chiesto di utilizzare la nostra cattedrale per un incontro di preghiera. La violenza che l’ha colpita ha innescato direttamente questo bisogno di riunirsi per pregare. Abbiamo acconsentito. L’avevamo aperta in passato alle vittime di violenza da parte delle forze di sicurezza. Tutti abbiamo bisogno della guarigione e della guida di Dio.

Non ho potuto evitare di ricordare che nel febbraio 2013 (se la memoria non mi inganna), la polizia aveva fatto irruzione nella stessa cattedrale per fermare un incontro di preghiera per la pace nello Swaziland accusando gli organizzatori di mascherare un raduno per disturbare le elezioni nazionali dietro un incontro di preghiera.

Quello che stiamo facendo è una goccia nell’oceano. Sono necessarie molte più gocce. C’è sempre una sfida tra i cattolici (forse i cristiani in generale) su chi abbia la responsabilità di affrontare i disordini. Come dico sempre scherzosamente: «Quando la gente dice “la Chiesa è tranquilla”, quello che intende è che “il vescovo è tranquillo”, come se gli altri avessero il diritto di stare tranquilli».

Come ho scritto sui social media non molto tempo fa: «Il nostro paese è come una persona malata, che cura il dolore, ma non ciò che lo sta causando».

+ José Luis Ponce de León

vescovo di Manzini