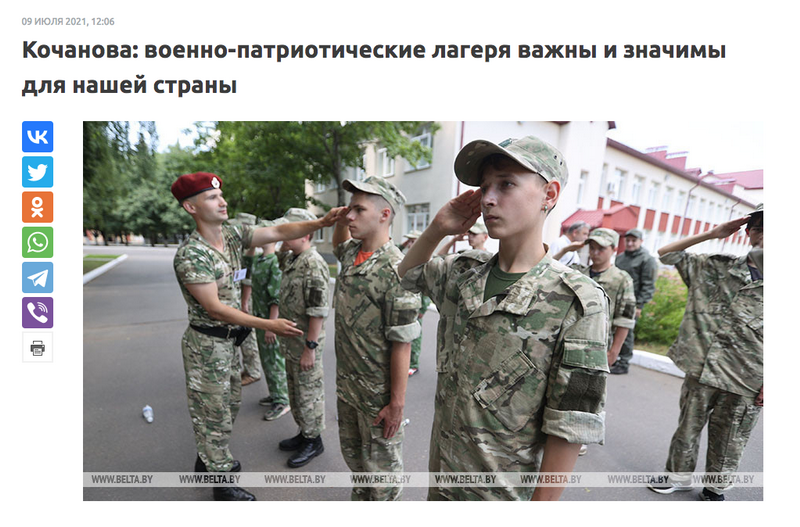

Julius Robert Oppenheimer. Anche i fisici hanno conosciuto il peccato

Direttore del «Progetto Manhattan», fu uno dei padri della bomba atomica. Mente geniale e controversa, cercò nei testi sanscriti della «Bhagavad Gita» risposte ai suoi interrogativi etici. Tuttavia, il fisico statunitense tenne sempre separato il ruolo della scienziata da quello del politico che della bomba decide l’utilizzo.

G ià prima della sua uscita (21 luglio 2023), il film Oppenheimer del regista inglese Christopher Nolan ha incuriosito non soltanto il mondo dello spettacolo ma anche quello della scienza. Descrivere una figura così problematica e discussa come il fisico statunitense di origini ebree non è facile, specialmente quando si deve condensare la sua vita in poco più di due ore.

La «Bhagavad Gita»

Dopo il 6 e il 9 agosto 1945, quando le due bombe nucleari furono lanciate su Hiroshima e Nagasaki, Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), mente tanto geniale quanto incostante e per molti versi ambigua, fu sempre travagliato da rimorsi e domande etiche sulla sua responsabilità nel «Progetto Manhattan» (riquadro a pag. 17).

Uno degli aspetti forse meno dibattuti nel tentativo di capire questo tormento morale è il rapporto che ebbe con un libro a lui particolarmente caro: la Bhagavad Gita («Canto del Divino»), il poema epico sanscrito che, sin dagli anni Trenta, lo aveva aiutato a trovare risposte alle sue domande esistenziali.

Intendiamoci, Oppenheimer non era una persona religiosa. Infatti, fu sempre attento a non farsi coinvolgere dalla comunità ebraica, non professò mai alcun tipo di fede, ma il testo indiano -assieme ad altri, come l’Amleto, la Divina Commedia, o i libri della scrittrice neozelandese Katherine Mansfield – segnò profondamente parte della sua vita.

Dopo un primo superficiale approccio con la Gita nel 1931, Robert Oppenheimer iniziò a studiarla in modo analitico a partire dal 1933 con Arthur W. Ryder (1877-1938), professore di sanscrito all’Università della California di Berkeley, dove Robert insegnava fisica teorica.

«Ryder – ha scritto William Leonard Lawrence (l’unico giornalista a cui fu consentito di seguire il «Progetto Manhattan», ndr) – sentiva, pensava e parlava come uno stoico… una sottoclasse speciale delle persone che hanno un senso tragico della vita, in quanto attribuiscono alle azioni umane un ruolo decisivo nella differenza tra salvezza e dannazione. Ryder riteneva che un uomo poteva commettere un errore irreparabile e che, di fronte a questo fatto, tutti gli altri erano secondari. Aspramente intollerante verso la pigrizia, la stupidità e l’inganno, Ryder pensava che “Ogni uomo che fa bene una cosa difficile è automaticamente rispettabile e degno di rispetto”».

Forse queste parole furono di parziale conforto per il fisico quando, dopo il 1945, iniziò ad avere dei rimorsi di coscienza per aver dato il suo decisivo contributo allo sviluppo della bomba nucleare.

Con Ryder, Oppenheimer iniziò a leggere la Bhagavad Gita in versione originale trovandola, oltre che «molto facile e meravigliosa», anche «la più bella canzone filosofica esistente in ogni lingua conosciuta». Da allora ne tenne sempre una copia a portata di mano vicino alla sua scrivania e spesso ne regalava una ai suoi amici.

![]()

I dilemmi del principe Arjuna

Il racconto indiano inizia con il principe Arjuna impegnato in una battaglia sul suo carro. Vedendo che, nelle file avversarie, militavano parenti, familiari e amici, decise di rifiutarsi di combattere, chiedendo nel contempo consiglio al suo amico e confidente, il cocchiere Krishna, avatar1 di Vishnu.

I successivi capitoli vedono dipanarsi le argomentazioni di Krishna che cerca di convincere Arjuna a non sottrarsi al combattimento perché, essendo un soldato, è suo dovere entrare in battaglia. Inoltre, non sarà Arjuna con il suo arco a determinare chi deve vivere o morire, ma Krishna stesso, in quanto manifestazione di un dio. La morte è solo apparente, perché l’anima continua a sopravvivere e, anche se le frecce del guerriero porranno fine alla vita terrena del corpo dei nemici, la loro anima vivrà in eterno. È la devozione di Arjuna verso Krishna che lo salva dalle sue azioni peccaminose.

Alla fine, il principe Arjuna chiede a Krishna di manifestarsi nella sua forma divina. Questi lo avverte che «con i tuoi occhi non sei in grado di vedermi in questa Forma universale. Ti darò allora degli occhi divini: ora contempla pure la mia Divina Potenza» (Bhagavad Gita, Capitolo 11, verso 8)2.

È in questo contesto che è contenuta la frase che Oppenheimer citò il 16 luglio 1945 durante il primo test nucleare ad Alamogordo, nel Nuovo Messico. Usò la traduzione fatta da Ryder che, per alcuni versi, non coincide con le traduzioni tradizionali.

La prima si riferisce allo sbigottimento di Arjuna di fronte alla manifestazione divina di Krishna: «Se la luce di mille soli si levasse simultaneamente nel cielo, essa sarebbe simile all’effulgenza di questo Supremo Signore» (Bhagavad Gita, Capitolo 11, verso 12).

Lo stesso avatar spiega, alla fine, il motivo per cui lui si è incarnato nel mondo degli uomini proferendo la seconda frase poi passata alla storia come quella espressa dal capo del Progetto Manhattan subito dopo l’esplosione nucleare: «Io sono il tempo che quando giunge a maturazione distrugge l’universo. Qui mi vedi impegnato ad annientare queste stirpi umane. Anche senza di te, tutti questi guerrieri schierati su fronti opposti non sopravvivranno» (Bhagavad Gita, Capitolo 11, verso 32).

I versi ricordati da Oppenheimer furono poi riproposti per la prima volta da William Leonard Laurence che affermò di aver sentito la frase dallo stesso fisico a Los Alamos, dove era rientrato poche ore dopo il Trinity Test.

L’intera storia venne in seguito descritta nel libro dell’austriaco Robert Jungk3.

Secondo questo autore, la prima frase che Oppenheimer pronunciò appena vide il Trinity Test fu un’altra: «Se la luce di mille soli erompesse d’un tratto nel cielo nello stesso momento, essa sarebbe pari allo splendore del Magnifico». Solo in seguito, quando in distanza la nube si levò, pronunciò la frase più celebre: «Sono diventato la Morte, il distruttore dei mondi».

La maggior parte delle traduzioni del libro induista interpretano la parola kālaḥ (कालं) come «tempo», mentre Arthur W. Ryder, nella sua edizione del 1929, probabilmente quella da cui Oppenheimer aveva studiato e, successivamente, ne aveva tratto la citazione, la rende come «Morte».

Oppenheimer potrebbe essersi identificato con Arjuna, con tutti i suoi dubbi e le incertezze sulla moralità di partecipare o meno ad una battaglia che lo avrebbe costretto a uccidere non solo i suoi stessi amici, ma anche i familiari. In quanto soldato, Arjuna aveva un compito ben preciso da compiere, esattamente come il fisico Oppenheimer.

Avrebbe potuto trovare le stesse giustificazioni in altri pensatori occidentali (pensiamo, ad esempio, a Dietrich Bonhoeffer secondo il quale, a volte, per combattere il male maggiore era necessario compiere un male minore), ma per il fisico statunitense era più facile trovare una redenzione in un testo orientale (pur sapendo che l’Oriente indiano non era certo simile a quello giapponese) piuttosto che in un testo della sua cultura di provenienza.

Scienziati e politici

Secondo Oppenhemeir, gli scienziati avevano il dovere di scoprire i segreti dell’universo e – nel suo caso – del nucleo atomico e su come realizzare la bomba, mentre era dovere della classe politica e diplomatica decidere che uso farne.

Questa distinzione di ruoli fu sempre posta in evidenza da Oppenheimer in ogni suo intervento pubblico. Nel 1946, mentre era direttore della Comitato di consulenza (General advisory committee) della Commissione per l’energia atomica affermò che il comitato da lui presieduto non aveva consigliato la Commissione su quante bombe avrebbero dovuto realizzare, «dato che non era un nostro lavoro, ma una decisione che doveva essere presa dall’apparato militare. Noi abbiamo solo evidenziato quali erano i limiti su quante bombe potevano realizzare in base al materiale reso disponibile».

A differenza di Einstein, Oppenheimer non credeva in un dio panteista: l’umanità era fatta da popoli di diverse culture, credi, indirizzi politici e filosofici. I giapponesi non erano suoi fratelli, questo lo aveva bene in mente, eppure, nonostante questi distinguo, dopo gli anni della guerra si sentì responsabile per quello che aveva fatto.

Le notizie dei kamikaze giapponesi che si immolavano per il proprio Paese lanciandosi verso le navi della flotta statunitense nel Pacifico dovevano avergli fatto venire in mente altri versetti del testo indiano: «Colui che pensa che il sé uccida o che possa essere ucciso non lo conosce, poiché esso non può uccidere né essere ucciso.

Esso non è nato né morirà, non è mai iniziato e non cesserà di esistere; non nato, eterno, immutabile e primordiale, non viene ucciso quando un corpo viene ucciso. Colui che conosce il Sé come indistruttibile, eterno e inalterabile, come e che cosa potrebbe mai uccidere? […] Le armi non lo feriscono, il fuoco non può bruciarlo, l’acqua non può bagnarlo e il vento non può seccarlo. Egli è eterno, immutabile, onnipervadente e sempre identico a sé stesso» (Bhagavad- Gita, Capitolo 2, 19-24).

Quindi, se gli stessi giapponesi credevano nella vita immortale, se gli stessi giapponesi uccidevano e si uccidevano con la convinzione che non si viene uccisi quando un corpo viene ucciso, doveva esistere una sorta di filo rosso che giustificava azioni-doveri. In questo senso, Oppenheimer doveva aver trovato nella Gita più spunti di consolazione non solo per i risultati dei suoi studi sulla bomba atomica, ma anche per i dubbi, le delusioni e i dolori che conobbe nel corso della vita.

Nel 1954 arrivò anche ad affermare che far esplodere una bomba dimostrativa in un luogo disabitato, come avevano proposto alcuni suoi colleghi, non avrebbe sortito nessun effetto sui giapponesi. E, ancora, nel 1957, spiegò che non vi era altra possibilità che lanciare la bomba su Hiroshima e Nagasaki perché, dopo il Trinity Test, il meccanismo si era messo in moto ed era impossibile fermarlo .

Come si legge nella Gita (Capitolo 11, verso 34): «Colpisci dunque Drona e Bhisma, Jayadatha e Karna, e similmente tutti gli altri potenti guerrieri. Essi sono già stati uccisi da Me. Combatti senza paura, e sarai vittorioso nella battaglia».

Nella visione di Oppenheimer uno scienziato deve essere il più neutrale possibile: «Egli siede nella neutralità senza essere turbato dall’agire delle tre qualità. Costui rimane sempre saldo e non vacilla, sapendo che

sono soltanto gli elementi fondanti della natura a modificarsi. Per quell’uomo gioia e dolore sono la stessa cosa, egli non è condizionabile e considera di pari valore la zolla di terra, il sasso e l’oro. Egli rimane uguale nell’onore come nel disonore, uguale con l’amico come con il nemico, e ha abbandonato ogni desiderio personalistico. Questo è l’uomo che ha trasceso i tre guna» (Bhagavad Gita, Capitolo 14, versi 23-25).

La lettera mai firmata

Anche la lettera di Leo Szilard, firmata da sessantasette altri scienziati, in cui chiedeva a Truman (successore di Roosevelt dall’aprile 1945, cioè pochi mesi prima del lancio dell’atomica) di non lanciare la bomba su un centro abitato, non venne firmata da Oppenheimer .

Non sappiamo se questi suoi atteggiamenti furono determinati dall’ignavia o dal fatto che l’amore per la fisica e per la ricerca prevaleva sulla morale umana. Più volte, il direttore di Los Alamos spronò i suoi colleghi a non distrarsi dal lavoro utilizzando un passaggio che nella Bhagavad Gita leggeva spesso: «il frutto del lavoro» o il «frutto dell’azione» . Il messaggio che il fisico voleva inviare a chi lo accusava di collaborazione morale con il genocidio nucleare era chiaro: gli scienziati non potevano orientare il mondo della politica su come utilizzare i risultati delle loro ricerche.

«Non è con l’astenersi dal compiere ogni agire che l’uomo può liberarsi dai legami dell’azione e dalle loro conseguenze. E nemmeno la semplice rinuncia ai suoi frutti può innalzare l’uomo alla perfezione» (Bhagavad Gita, Capitolo 3, verso 4).

Pur essendo un assiduo lettore della Gita, Robert non fu mai portato a diventare un devoto induista e non diede mai a vedere in pubblico che quel libro lo avesse particolarmente influenzato nelle decisioni della sua vita.

Per una persona erudita come Oppenheimer gli interessi spaziavano anche oltre l’universo indiano. Eppure, utilizzò spesso i versi della Gita per interventi pubblici. Durante il ricordo funebre per la morte di Franklin Delano Roosevelt, tenuto a Los Alamos nell’aprile 1945, citò un verso (Bhagavad Gita, Capitolo 17, verso 3) che amava ripetere spesso e che avrebbe ripetuto anche in seguito, quando sentirà che la sua vita stava ormai giungendo al termine a causa di un tumore alla gola: «L’uomo è una creatura la cui sostanza è la fede. Come è la fede dell’uomo, così egli è».

Piergiorgio Pescali

Note

- (1) L’avatar è la manifestazione di una divinità sulla Terra.

- (2) I versi riprodotti in questo articolo sono trascritti dalla traduzione in italiano de La Bhagavad-Gita, il canto del beato, dal sito www.labhagavadgita.it.

- (3) «Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of Atomic Scientists», pubblicato per la prima volta in lingua tedesca nel 1956 e poi tradotta in inglese nel 1958.

La risposta Usa alla Germania nazista

1942-1947, il Progetto Manhattan

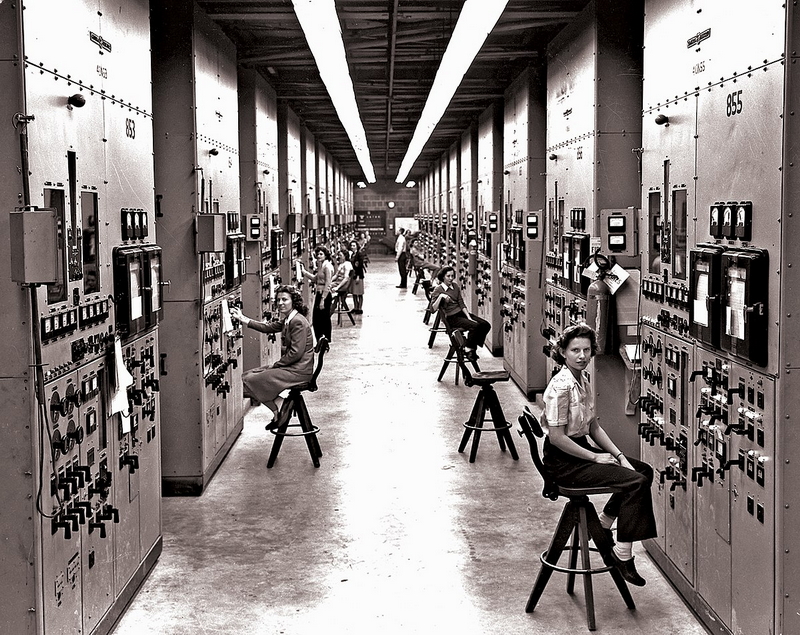

Il Progetto Manhattan fu conseguenza della scoperta nel 1938 della fissione nucleare da parte degli scienziati tedeschi Otto Hanh e Fritz Strassmann. Timorosi che gli sviluppi potessero portare alla preparazione di una bomba nucleare da parte della Germania nazista, Leo Szilard e Eugene Wigner scrissero una lettera, firmata anche da Albert Einstein, in cui si chiedeva al presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt di avviare un programma che anticipasse la ricerca tedesca. Mentre il coinvolgimento di Einstein nel progetto si fermò qui, nel giro di qualche anno migliaia di altri scienziati nel campo della fisica, chimica, tecnici, ingegneri e impiegati amministrativi vennero coinvolti nel più ambizioso programma di ricerca mai avviato sino ad allora.

Il 19 gennaio 1942, Roosevelt avviò lo Sviluppo dei materiali surrogati (Development of substitute materials), e nel giugno dello stesso anno, presso il diciottesimo piano di un edificio al 270 di Broadway, a Manhattan, New York, venne fondato il Manhattan engineering district, l’ufficio militare in cui si imbastirono i primi piani di quello che, in seguito sarebbe stato conosciuto con il nome di «Progetto Manhattan».

Per mantenere l’assoluta segretezza dell’operazione, che in una città come New York avrebbe potuto essere compromessa, si spostarono laboratori e uffici in vari piccoli e isolati centri degli Stati Uniti: Oak Ridge, Hanford e il sito di Los Alamos, nel New Mexico, alla cui guida venne posto Robert Oppenheimer, furono i principali, ma nel corso degli anni la ragnatela si arricchì di un’altra quindicina di siti, alcuni dei quali in Canada.

Il 2 dicembre a Chicago, Enrico Fermi riuscì a compiere la prima reazione di fissione nucleare al mondo e nel 1944, dopo aver studiato vari tipi di materiali da utilizzare, venne scelto di sviluppare i disegni delle due bombe «Little Boy» e «Fat Man».

Il 16 luglio 1945 venne svolto il Trinity Test, che vide esplodere «Gadget», la prima bomba nucleare. Tutto ormai era pronto per l’operazione sul campo: il 6 agosto 1945 Hiroshima venne bombardata e tre giorni dopo fu la volta di Nagasaki.

Il 1° gennaio 1947 il Progetto Manhattan venne ufficialmente chiuso. L’intera operazione era costata 1,9 miliardi di dollari (equivalenti a 23 miliardi attuali) e aveva impiegato 120mila persone.

P.P.

Bombe a fissione e bombe all’idrogeno

Da «Little Boy» a «Ivy Mike»

La bomba nucleare a fissione ha portato a uno sviluppo della stessa verso la bomba termonucleare, o bomba a idrogeno, inventata da Edward Teller e Stanislaw Ulan. Il primo test del genere venne svolto il 1° novembre 1952 sull’atollo di Eniwetok, nelle Isole Marshall, con la «Ivy Mike». La potenza sprigionatasi dallo scoppio, pari a 10,4 milioni di tonnellate di tritolo, fu circa 700 volte superiore a quella della bomba di Hiroshima.

Mentre la bomba nucleare a fissione basa la potenza distruttiva solo sull’energia sprigionatasi dalla parziale fissione dell’uranio o del plutonio (solo una piccola parte del combustibile nucleare si fissiona), la bomba termonucleare addiziona alla scissione nucleare la fusione di due isotopi dell’idrogeno, il trizio e il deuterio incapsulato in un involucro di uranio. Nelle bombe moderne, il deuterio, facile ed economico da ottenere, ma problematico da utilizzare perché deve essere raffreddato in forma liquida a circa 250°C sotto lo zero, è sostituito dal deuterio di litio che, essendo un solido, è più facile da maneggiare.

Una bomba termonucleare è formata da due parti: la parte primaria, che è il detonatore (uranio o plutonio che viene fatto fissionare) e la parte secondaria, che è la sezione che contiene il materiale di fusione.

La fissione del nucleo di uranio o plutonio sprigiona raggi X che comprimono il deuterio o il deuterio di litio, che produce trizio. La compressione riscalda il combustibile nucleare sino a una temperatura (circa 100-150 milioni di gradi) tale da provocarne la fusione del deuterio e del trizio che libera energia fissionando anche l’intero involucro in cui è contenuta, formato da uranio, responsabile dello sviluppo dell’energia distruttiva liberata durante la detonazione.

In questo modo l’energia rilasciata dal processo di fissione-fusione-fissione è maggiore di quella della sola fissione. A parità di massa, la bomba termonucleare sprigiona circa dieci volte l’energia prodotta da un ordigno a fusione, ma negli ordigni moderni la potenza può essere anche migliaia di volte superiore.

P.P.

Il ruolo della religione nell’India di Modi

l’intolleranza dell’induismo nazionalista

Nel più popoloso paese del mondo, con la presidenza di Modi, è tornata prevalente l’ideologia «hinduvta» che predica la superiorità degli hindù sulle altre comunità. A farne le spese sono soprattutto musulmani e cristiani.

Con il termine «induismo» si è soliti indicare l’insieme di credenze e pratiche religiose nate e sviluppatesi nella vasta regione del fiume Indo (Sindhu, in sanscrito). Storicamente, soltanto nel 1893, a Chicago (nel primo «Parlamento mondiale delle religioni»), il termine iniziò a essere utilizzato come identificativo confessionale specifico della maggior parte delle popolazioni (che oggi contano oltre un miliardo di persone) che abitano l’India. Tuttavia, già tra il VI e il V secolo a.C. gli abitanti del territorio bagnato dalle acque dell’Indo, ad est dell’Impero achemenide, venivano identificati con il termine di hindù (o indù), passato poi nella terminologia greca e latina.

Oltre che una religione, possiamo definire l’induismo come una serie di stili di vita e di pratiche etiche che costituiscono contemporaneamente un sistema sociale.

Per parte loro, gli hindù definiscono la propria religione come sanatana dharma, «legge eterna» o «morale eterna», anche questa espressione recente, visto che ha iniziato a essere utilizzata solo nel secolo scorso.

Premesso che miti, credenze, fedi dell’induismo si sono sedimentate in oltre tremila anni di storia, è possibile descrivere questa confessione seguendo quattro grandi ere storiche:

- il periodo vedico (1500-500 a.C.);

- il periodo del brahmanesimo, o induismo antico (500 a.C.-500 d.C.);

- il periodo induista recente (500 – fine XIX secolo);

- il periodo induista attuale (dal XIX secolo a oggi).

È essenzialmente questa la linea comune che lega le varie forme di induismo presenti nel subcontinente indiano dato che la mancanza di dogmi e di una figura religiosa che sovrasta le altre rende difficile una definizione univoca della religione.

Alcune delle idee inserite in epoca tarda (IX-IV secolo a.C.) nei Veda (testi sacri) tramite le Upanishad (commentari dei Veda), portarono all’idea della reincarnazione e che questa sia governata dalla legge del karma, che il samsara, il ciclo delle rinascite, dovesse essere interrotto tramite una serie di azioni che portavano a dissipare l’ignoranza verso la nostra vera essenza raggiungendo il moksha, la salvezza.

Il modo per rompere il ciclo di rinascite è l’osservazione del dharma, una serie di comportamenti morali e rituali che porta l’atman, l’anima individuale, a unirsi alla divinità.

Dal punto di vista cosmologico, l’induismo accetta dunque l’universo proposto dai Veda, dove diversi regni sovrapposti uno sull’altro rappresentavano svariati gradi di esistenza e di sviluppo in cui gli esseri si reincarnavano.

Le divinità induiste, pur essendo molteplici, si possono raggruppare nelle Trimurti che vedono in Brahma, il creatore, Vishnu, il conservatore e Shiva, il distruttore, i principali dèi. Altri esseri soprannaturali abitano il pantheon induista, ma per la maggior parte questi sono emanazioni delle Trimurti, o i loro avatar (ad esempio Krishna, avatar di Vishnu).

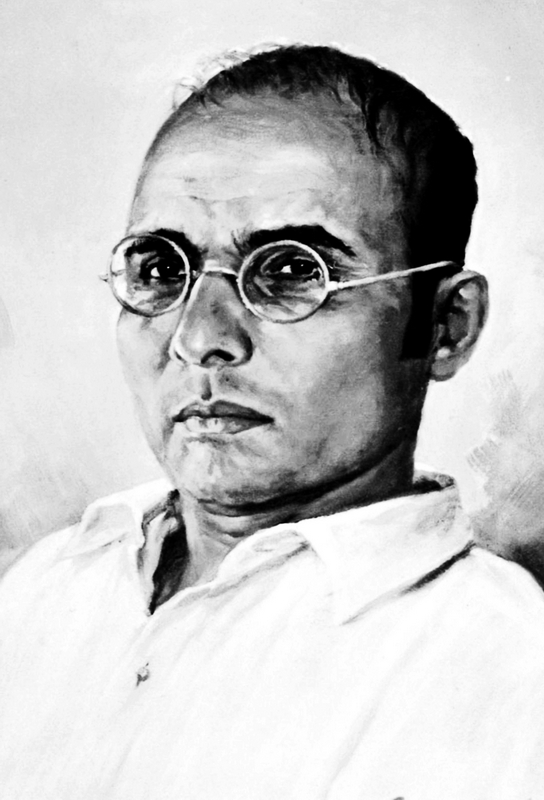

Oggi il movimento induista si è incarnato in un movimento nazionalista, l’hindutva («induità»), nato negli anni Venti del XX secolo, che predica la superiorità etnica, morale, religiosa e culturale degli hindù sulle altre comunità presenti in India. Sviluppatosi per opera del bramino Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966), l’hindutva ha come suo fondamento la distinzione tra le religioni nate all’interno dell’India (come il giainismo, l’induismo, il buddhismo e il sikhismo) e quelle nate fuori dall’India (islam e cristianesimo, in particolare), definendo queste ultime come estranee al corpus indiano. Fu però solo con il colonialismo britannico che si tracciò un netto spartiacque tra le fedi: nei censimenti voluti dalla Corona inglese nella colonia asiatica, gli indiani dovevano scrivere a quale religione appartenessero. Fino ad allora, la mentalità indiana non trattava giainismo, induismo, buddhismo e sikhismo (le quattro religioni dell’hindutva) come separate tra loro: l’appartenenza a una tradizione non escludeva l’altra.

Oggi l’ideologia hindutva è rappresentata da un ombrello di partiti raggruppati nel Sangh Parivar (famiglia del Rss, Rashtriya swayamsevak sangh, l’Organizzazione nazionale di volontariato) di cui fa parte il Bharatiya janata party (Bjp) di Narendra Modi, dal 2014 primo ministro della nazione.

Durante il suo mandato sono state emanate diverse leggi atte a opprimere le comunità musulmane e cristiane. Quattro Stati dell’Unione indiana (Karnataka, Haryana, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh) hanno vietato le conversioni all’islam attraverso il matrimonio (secondo il diritto islamico una donna musulmana non può sposare un uomo di altra religione se prima questi non si converte), mentre la stampa di destra indiana continua a dare resoconti (molte volte non verificati) di islamici che uccidono vacche (sacre per l’induismo), stuprano donne, violano le leggi induiste.

Con il nuovo governo, denominato Modi 2.0, l’hindutva sembra aver preso una piega ancora più radicale, soprattutto con la nomina di Amit Shah a ministro dell’Interno. La proposta di legge sulla cittadinanza avanzata da Shah intende dare la cittadinanza solo a quei profughi provenienti da Nepal, Bangladesh, Pakistan e Afghanistan che non siano musulmani.

L’hindutva rivolge le sue attenzioni anche al cristianesimo, che ha una doppia colpa: quella di essere una religione straniera e di avere come fedeli i «fuoricasta». L’80% dei cristiani appartiene, infatti, alla casta dei dalit (un tempo si diceva «intoccabili»), in particolare nell’Orissa. Anche se non raggiungono ancora i livelli di odio e violenza a cui sono sottoposti i musulmani, gli episodi di intolleranza verso i cristiani si stanno moltiplicando: cappelle date alle fiamme, autorità che impongono alle comunità di non mostrare in pubblico i simboli della fede. I dalit che si convertono al cristianesimo o all’islam perdono ogni forma di protezione sia nazionale che locale, trasformandosi in potenziali bersagli dell’intransigenza hindutva.

Tutti i rapporti concordano sulla pericolosa deriva di intolleranza intrapresa sia da organizzazioni che si rifanno al Sangh Parivar, sia dalle stesse istituzioni statali che dovrebbero garantire la salvaguardia dei diritti umani di tutti i cittadini indiani senza distinzione di appartenenza etnica, culturale, linguistica e religiosa. Per esempio, è significativo che lo scorso 28 maggio il premier Modi abbia inaugurato la nuova sede del parlamento indiano con una cerimonia religiosa induista.

Piergiorgio Pescali

La scienza su MC

Piergiorgio Pescali, Albert Einstein, tra Nobel e famiglia, novembre 2022.