Canada. Una storia americana

I Missionari della Consolata arrivarono negli Stati Uniti nel 1946, in Canada l’anno seguente. La loro attività ha conosciuto anni d’oro, ma anche una fase di declino. Oggi i gruppi missionari dei due paesi del Nord America si sono uniti al Messico per affrontare assieme una nuova sfida, difficile ma entusiasmante.

Il Vangelo di Matteo – «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni» (28,9) – e il Vangelo di Marco – «Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura» (16,16) – testimoniano che i primi discepoli di Gesù di Nazareth erano consapevoli di aver ricevuto dal Risorto il mandato di andare ad annunciare la sua parola in tutto il mondo.

Se questa evangelizzazione rimase confinata negli ambienti ebraici fin dai primi anni, san Paolo sentì il dovere di portare la buona notizia ai pagani: in Rm 1,1 si presenta come un «apostolo messo a parte per annunciare il Vangelo di Dio». Gli Atti degli Apostoli raccontano i viaggi missionari di Paolo in Turchia, Grecia, Roma, e forse in Spagna. Nella sua lettera ai Galati, capitolo 2, Paolo spiega che Pietro fu mandato ai Giudei, mentre lui stesso fu mandato ai Gentili.

Questa epopea missionaria ebbe un tale successo che, all’inizio del IV secolo, l’intero impero romano sarebbe diventato cristiano e per secoli le comunità cristiane avrebbero creduto che il loro mandato missionario fosse completo e il Vangelo fosse stato annunciato a tutte le nazioni.

Il mondo è più grande

Fu nel XV e XVI secolo che ci si rese conto di quanto, oltre i limiti dell’Occidente, ci fosse ancora una moltitudine di esseri umani da raggiungere. In questa consapevolezza, ebbe un ruolo importante l’uomo che sarebbe diventato patrono delle missioni, San Francesco Saverio, il primo missionario gesuita e il primo missionario in Giappone.

I missionari iniziarono, quindi, a unirsi ai conquistadores portoghesi e spagnoli nella loro ricerca di nuove rotte verso l’Asia. Quando poi si comprese che la terra è rotonda e che la strada può prendere anche la direzione verso Ovest, i missionari accompagnarono i colonizzatori – soprattutto portoghesi, spagnoli, inglesi e francesi – che si stabilirono nelle Americhe.

Ciò provocò una querelle che oggi è difficile da comprendere: la cosiddetta «disputa di Valladolid» tra Juan de Sepulveda (1490-1573) e Bartolomé de Las Casas (1484-1566).

Il primo riteneva che gli amerindi non fossero esseri umani e, di conseguenza, non ci si dovesse preoccupare delle loro anime e che potessero essere considerati come bestiame o schiavi; il secondo, al contrario, credeva che anch’essi fossero esseri umani con un’anima e, quindi, era necessario predicare loro il Vangelo perché potessero essere salvati.

In ogni caso, durante il primo secolo di colonizzazione delle Americhe, gli studiosi stimano che quasi il 90% degli indigeni scomparì, principalmente a causa di malattie contagiose portate dai coloni europei, ma anche a causa della violenza.

Evangelizzazione dal Sud al Nord America

Gradualmente, le Chiese cristiane costituirono comunità in tutta l’America con coloni provenienti dall’Europa.

In America Latina, nel XVI secolo, le comunità cristiane fondarono varie città: Buenos Aires nel 1536, Rio de Janeiro nel 1565, Cartagena (Colombia) nel 1533 e Quito nel 1534.

In Nord America, il cristianesimo prese piede con gli espolratori europei. Già nel 1524 l’italiano Giovanni da Verrazzano arrivò nei pressi di New York, che venne però fondata soltanto nel 1609 dagli olandesi che le diedero il nome di New Amsterdam.

L’evangelizzazione di questa parte delle Americhe fu opera dei missionari spagnoli in California, di quelli anglicani negli Stati Uniti e dei francesi in Canada. Tra i primi si ricorda Junipero Serra (1713-1784), un francescano che papa Francesco ha dichiarato santo il 23 settembre del 2015.

Nel 1534, l’esploratore francese Jacques Cartier (1491-1557) scoprì il fiume San Lorenzo. Fu però solo nel 1608 che ci fu il primo insediamento permanente – Québec (Ville de Québec) – per merito di un altro esploratore transalpino, Samuel de Champlain (1567-1635). Ciò che Champlain cercava era un pied-à-terre per acquistare le pellicce portate dagli indiani. Lo stesso obiettivo del commercio può essere visto come motivo della fondazione nel 1634 di una seconda città sulle rive del San Lorenzo, Trois-Rivières.

Québec fu la città dove operò la mistica francese Marie Guyart (Marie de l’Incarnation, 1599-1635, proclamata santa nel 2014). Santo è anche il suo primo vescovo, François de Montmorency-Laval (1623-1708). La sua diocesi copriva praticamente tutto il Nord America. Diversa è la storia della fondazione di Montréal, nata sotto il nome di Ville Marie (oggi quartiere della città canadese noto come Old Montréal, ndr), come missione presso gli aborigeni. Questo è il motivo per cui molti dei suoi fondatori sono stati riconosciuti beati o santi.

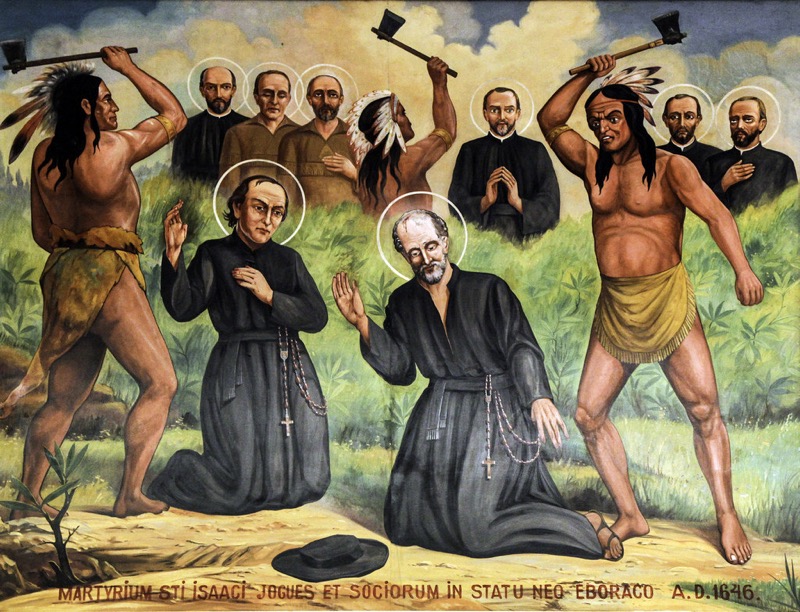

Popoli indigeni e martiri

I primi sacerdoti vennero per prendersi cura dei nuovi coloni. Tuttavia, molto presto i gesuiti e i recolletti (della famiglia francescana, ndr) iniziarono a voler evangelizzare gli aborigeni della Nuova Francia (nome di una vasta area del Nord America colonizzata dai francesi, ndr). Ebbero un certo successo con gli Uroni, ma penetrarono molto poco tra gli Irochesi, dove visse la prima santa indiana, Kateri Tekakwitha (1656-1680), la cui tomba si trova nella piccola chiesa all’interno della riserva di Kahnawake, appena a sud ovest di Montréal.

Il conflitto tra Irochesi e Uroni fece vittime anche tra i missionari. Tra il 1642 ed il 1649, otto missionari di origine francese subirono il martirio: sei sacerdoti gesuiti (Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemant, Charles Garnier, Noël Chabanel) e due coadiutori laici (René Goupil e Jean de La Lande). Tutti furono dichiarati santi nel 1930.

Secondo Statistics Canada, dei quasi due milioni di aborigeni censiti in Canada, circa la metà afferma di non avere alcuna affiliazione religiosa, mentre poco più della metà sono cattolici. E qui si apre una questione delicata. Come ha dimostrato la «Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione» nel suo rapporto finale del 2015, i missionari, specialmente attraverso le «scuole residenziali» (scuole per indigeni; ne scriveremo in un futuro dossier, ndr) hanno collaborato a un «genocidio culturale», che avvelena ancora le relazioni tra le diverse comunità indigene e il resto del Canada, comprese le Chiese.

In The History of Québec Catholicism, lo storico Jean Hamelin parla di «colonialismo spirituale» e di «ambiguità dell’attività missionaria»: «Le missioni sono presentate come una questione di orgoglio nazionale».

Dopo la sconfitta francese nella battaglia delle pianure di Abramo nel 1759, i canadesi francesi sopravvissero raggruppandosi attorno alla Chiesa cattolica per sfuggire ai tentativi di assimilazione ed eliminazione culturale da parte dei nuovi governanti inglesi.

È questa Chiesa franco canadese che diventò una delle Chiese più missionarie del mondo: a metà del XX secolo, il Québec, con più di cinquemila missionari (1 missionario ogni 1.120 cattolici), seguiva soltanto l’Irlanda (un missionario ogni 457 cattolici), l’Olanda (uno ogni 556) e il Belgio (uno ogni 1.050 cattolici).

I Missionari della Consolata

Fu in questo contesto che i Missionari della Consolata arrivarono negli Stati Uniti nel 1946 e in Canada nel 1947.

Non sorprende quindi che i padri Bartolomeo Durando (1901-1992) negli Stati Uniti e Luigi Amadio (1916-2010) in Canada ebbiano avuto difficoltà a trovare vescovi disposti ad accoglierli nelle loro diocesi.

Alla fine, i primi Imc si stabilirono in California e in una riserva indiana in Ontario. I primi accettarono di lavorare nelle parrocchie, ma ben presto la congregazione si rese conto che ciò non corrispondeva agli obiettivi ricercati, che erano l’animazione vocazionale e missionaria e la raccolta di donazioni per le missioni.

A tal fine, negli anni Novanta, l’istituto si trasferì negli Stati Uniti orientali e nella provincia canadese del Québec. Negli Stati Uniti furono importanti anche le attività di formazione e specializzazione, non solo per sacerdoti e fratelli, ma anche per i laici disponibili a dedicare qualche anno alla missione. Venti americani e una dozzina di canadesi diventarono missionari Imc.

Gli anni d’oro

L’età d’oro dell’attività missionaria Imc in Nord America furono gli anni a cavallo tra il 1970 e il 1985.

C’erano allora più di cinquanta Imc negli Stati Uniti e più di trenta in Canada. Negli Stati Uniti venivano pubblicati nove periodici, mentre in Canada erano almeno quattro.

Tra il 1976 e il 1986, Notre Dame Hall, il nostro Centro di animazione missionario di Montréal, inviò 1,86 milioni di dollari in assistenza finanziaria a più di dodici paesi di missione. Solo nel 1979, negli Stati Uniti, 257 parrocchie in 46 diocesi furono visitate per le giornate missionarie, che raccolsero circa 200mila dollari per le missioni. E il settore dell’assistenza missionaria inviava circa 150mila dollari all’anno per tutti i tipi di progetti missionari. Una trentina di studenti di origine africana vennero a studiare negli Stati Uniti.

La reazione al declino

Il declino è avvenuto molto rapidamente: la vocazione è scomparsa completamente negli anni Novanta e in questi due paesi nordamericani il numero delle comunità è passato da quindici a solo due negli Stati Uniti, e i membri da 60 a una decina ora in due comunità: una nel New Jersey e una in California.

Anche in Canada ci sono due comunità, una a Toronto e la seconda a Montréal con otto missionari Imc, sempre più spesso di origine straniera.

Per rivitalizzare la presenza in Nord America, la Direzione generale dell’istituto ha unito le circoscrizioni di Canada e Stati Uniti con quella del Messico (paese nel quale l’istituto è entrato nel 2008) formando, quindi, un’unica delegazione religiosa. Nelle nuove missioni messicane operano attualmente otto missionari, distribuiti su due comunità: una a Guadalajara (stato di Jalisco) e un’altra a Tuxtla Gutiérres (nello stato meridionale del Chiapas, vicino al confine guatemalteco).

Jean Paré*

* Missionario della Consolata canadese (Montréal, 1945), dopo gli studi a Montréal, Torino, Roma e Parigi, padre Jean Paré ha insegnato in Canada, Congo Rd e Italia (Università Urbaniana) e lavorato come giornalista in riviste ed emittenti radio (Radio Canada e Radio Ville Marie). Oggi vive e lavora a Montréal.

Le riviste Imc di Canada e Stati Uniti

Anima missionaria

![]() Sono la responsabile delle tre riviste che l’Istituto Missioni Consolata pubblica nel Nord America: Réveil missionnaire (Rm, per il Canada francese), Consolata missionaries (Cmc, per il Canada inglese) e Consolata missionaries US (Cmus, per gli Stati Uniti, in inglese). Oltre alla sottoscritta, il nostro comitato di redazione comprende un redattore laico, Domenic Cusmano (italiano), e un redattore religioso, padre Jean Paré. Il primo è giornalista per le due riviste inglesi, mentre il secondo firma alcuni articoli e scrive di spiritualità, giustizia nel mondo e dialogo interreligioso. A turno, facciamo (in verità, più in passato che attualmente) i cosiddetti viaggi missionari sul campo sia per raccogliere materiale giornalistico sulle varie comunità Imc nel mondo sia per vedere i progetti per i quali raccogliamo fondi.

Sono la responsabile delle tre riviste che l’Istituto Missioni Consolata pubblica nel Nord America: Réveil missionnaire (Rm, per il Canada francese), Consolata missionaries (Cmc, per il Canada inglese) e Consolata missionaries US (Cmus, per gli Stati Uniti, in inglese). Oltre alla sottoscritta, il nostro comitato di redazione comprende un redattore laico, Domenic Cusmano (italiano), e un redattore religioso, padre Jean Paré. Il primo è giornalista per le due riviste inglesi, mentre il secondo firma alcuni articoli e scrive di spiritualità, giustizia nel mondo e dialogo interreligioso. A turno, facciamo (in verità, più in passato che attualmente) i cosiddetti viaggi missionari sul campo sia per raccogliere materiale giornalistico sulle varie comunità Imc nel mondo sia per vedere i progetti per i quali raccogliamo fondi.

![]() Il comitato di redazione pianifica le tre pubblicazioni che presentano un contenuto quasi identico. In Canada escono sei numeri all’anno, e precisamente cinque riviste di 16 pagine e un calendario di 32 pagine. Gli Stati Uniti, invece, producono quattro numeri all’anno, cioè tre di 16 pagine e un calendario. La tiratura di ogni numero è tra le 3.500 e le 5.000 copie.

Il comitato di redazione pianifica le tre pubblicazioni che presentano un contenuto quasi identico. In Canada escono sei numeri all’anno, e precisamente cinque riviste di 16 pagine e un calendario di 32 pagine. Gli Stati Uniti, invece, producono quattro numeri all’anno, cioè tre di 16 pagine e un calendario. La tiratura di ogni numero è tra le 3.500 e le 5.000 copie.

![]() Le riviste sono un essenziale strumento di comunicazione tra i Missionari della Consolata e tutti i nostri amici e benefattori. Ci permettono, infatti, d’informare i lettori sulle attività della missione, sulle storie di successo e, naturalmente, sulle molte sfide che i missionari devono affrontare ovunque essi operino. L’obiettivo è anche quello di rendere i lettori consapevoli della situazione dei più poveri e di toccare la loro anima missionaria.

Le riviste sono un essenziale strumento di comunicazione tra i Missionari della Consolata e tutti i nostri amici e benefattori. Ci permettono, infatti, d’informare i lettori sulle attività della missione, sulle storie di successo e, naturalmente, sulle molte sfide che i missionari devono affrontare ovunque essi operino. L’obiettivo è anche quello di rendere i lettori consapevoli della situazione dei più poveri e di toccare la loro anima missionaria.

Ghislaine Crête