Sudan. La guerra più dimenticata

In seguito alla caduta del dittatore Al-Bashir sì è creato un equilibrio precario. Sfociato, nel 2023, in guerra aperta. Le potenze regionali appoggiano una o l’altra parte. Anche la Russia ha interessi per un possibile accesso al Mar Rosso. Intanto l’emergenza umanitaria è enorme.

Sullo sfondo si sentono i colpi che esplodono. Raffiche continue, inframezzate da colpi più forti. «No, non stanno combattendo – spiega la nostra fonte al di là della linea telefonica -, stanno festeggiando. Qui a Port Sudan, la capitale provvisoria del Sudan, c’è una grande felicità per la conquista di un quartiere di Khartoum da parte dell’esercito sudanese. C’è entusiasmo e la gente spara in aria. La guerra però non è finita e temo che il bilancio delle vittime e degli sfollati sia destinato a crescere ancora nei prossimi mesi».

Trascurato dai media internazionali, tutti concentrati sui conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza, il Sudan è il teatro di un conflitto devastante che rappresenta una delle crisi umanitarie e geopolitiche più complesse degli ultimi anni. Questo conflitto non solo ha destabilizzato il Paese, ma ha anche attirato l’attenzione della comunità internazionale, con diverse potenze regionali e globali che sostengono indirettamente una delle due fazioni.

Gli attori in campo

La guerra, scoppiata nell’aprile 2023, ha visto scontrarsi le Forze armate sudanesi (Saf) e le Rapid support forces (Rsf), una milizia paramilitare. Le forze armate sudanesi, guidate dal generale

Abdel Fattah al-Burhan, rappresentano l’esercito regolare del Paese. Fin dai tempi del presidente dittatore Omar al-Bashir (al potere dal 1989 al 2019), i militari hanno svolto un ruolo centrale nella politica sudanese, spesso intervenendo direttamente negli affari di Stato. D’altra parte, le Rapid support forces (Rsf), comandate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo (noto come Hemeti), sono una milizia nata dalle ceneri dei Janjaweed, un gruppo noto per le atrocità commesse nel Darfur nel corso degli anni 2000.

Le Rsf, pur essendo state formalmente integrate nelle strutture di sicurezza statali, hanno sempre mantenuto una forte autonomia e sono state accusate di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.

Il conflitto tra Saf e Rsf è scoppiato a causa di tensioni legate alla transizione politica del Sudan verso un governo civile. Dopo la caduta di Omar al-Bashir nel 2019, il Paese ha vissuto un periodo di instabilità, con l’esercito e le Rsf che hanno inizialmente collaborato per mantenere il controllo. Tuttavia, le divergenze sulla futura struttura del potere e sulla riforma delle forze armate hanno portato a uno scontro aperto. «Non ci sarà alcuna negoziazione né compromesso con i gruppi armati che combattono contro lo Stato – ha detto al-Burhan -. Non ci sarà negoziazione né compromesso con chi ha preso le armi contro lo Stato e il popolo. Continueremo sulla strada della vittoria fino a quando ogni centimetro del Paese non sarà liberato dalle Rsf».

Alleanze internazionali

Il conflitto in Sudan non è solo uno scontro interno. In esso si riflettono anche le dinamiche geopolitiche regionali e globali. Diverse potenze internazionali hanno preso posizione, sostenendo indirettamente una delle due fazioni in lotta. L’Egitto, confinante con il Sudan, ha tradizionalmente sostenuto le forze armate, vedendo nell’esercito regolare un baluardo contro l’instabilità nella regione.

Gli Emirati arabi uniti hanno invece sostenuto le Rsf, fornendo armi e finanziamenti. Questo sostegno è legato agli interessi economici degli Emirati nel Paese, in particolare nel settore agricolo e minerario. Le aziende della famiglia di Dagalo controllano le miniere d’oro del Darfur. Secondo un’analisi dell’agenzia di stampa britannica Reuters, nel 2018-2019 una di queste società inviava negli Emirati trenta milioni di dollari in lingotti d’oro ogni tre settimane. Va ricordato che gli Emirati sono il terzo importatore mondiale di oro e che il 75% dell’oro sudanese viene trafficato proprio sul mercato emiratino. Inoltre, in passato, le Rsf hanno collaborato con gli Emirati in operazioni militari nello Yemen contro gli Houthi, rafforzando i legami tra le due parti. «Gli Emirati – ci spiega una fonte locale che vuole mantenere l’anonimato -, inviano tonnellate di armi ai ribelli delle Rsf. Queste armi, in parte acquistate da aziende serbe, in parte da aziende francesi, vengono fatte arrivare in Libia, nelle aree controllate dal generale Khalifa Haftar. Da lì transitano in Ciad per poi arrivare in Darfur». Secondo «The Africa report», gli Emirati avrebbero fatto avere al presidente ciadiano Mahamat Deby, un miliardo di dollari in cambio del sostegno alle Rsf e del via libera al traffico di armi e munizioni sul suo territorio.

Più ambigua invece la posizione della Russia. Mosca ha sempre mostrato interesse per il Sudan. Gruppi paramilitari russi, come il gruppo Wagner, hanno fornito addestramento e supporto alle Rsf, cercando di espandere l’influenza russa in Africa. Negli ultimi mesi, però, si è registrato un avvicinamento tra Mosca e Khartum. In gioco, l’accesso al Mar Rosso, via di transito tra le più importanti del mondo e possibile base strategica dell’esercito russo, in vista di un possibile ritiro dalla Siria. Ufficialmente la Marina militare di Mosca aveva reso nota la volontà di creare un centro logistico in Sudan a novembre 2020: all’epoca si era riferito che nella struttura avrebbero potuto essere presenti contemporaneamente fino a quattro navi russe e che il personale addetto alla base non avrebbe superato le 300 unità. Negli anni si sono poi susseguite notizie, sempre smentite sia da Mosca sia da Khartoum, su accordi falliti o respinti dalla parte sudanese. A fine febbraio il ministro degli Esteri sudanese, Ali Yousef Sharif, al termine dei colloqui con il suo omologo russo Sergei Lavrov, ha annunciato che Mosca e Khartum avrebbero raggiunto «un’intesa reciproca» per la creazione di una base navale russa proprio sul Mar Rosso. Lavrov, dal canto suo, non ha confermato, né ha citato accordi, memorandum, decisioni o firme. Nonostante il silenzio del braccio destro di Vladimir Putin, secondo alcuni analisti, i due Paesi stanno però continuando a trattare su questo punto.

Sfumate invece sono le posizioni di Stati Uniti e Unione europea. Entrambi hanno cercato di mediare un cessate il fuoco, ma senza successo. Hanno condannato le violenze e chiesto una transizione verso un governo civile, ma il loro ruolo rimane limitato rispetto alle potenze regionali.

Etiopia, il vicino scomodo

Un ruolo delicato nella partita sudanese è giocato dall’Etiopia. Il nodo della discordia è la Grande diga del millennio etiope che Addis Abeba sta realizzando sul Nilo Azzurro, il principale affluente del Nilo. L’Egitto teme che questo mega sbarramento possa ridurre in modo massiccio il flusso idrico a valle e quindi mettere in crisi i rifornimenti di acqua dolce alla sua popolazione. Il Sudan, altro Paese a valle della diga, si è sempre schierato con Il Cairo fin dai tempi di Omar al-Bashir. La caduta di quest’ultimo non ha cambiato nei fatti la politica di Khartum. Al-Burhan ha continuato a essere un alleato fedele dell’Egitto e quest’ultimo lo ha ripagato con un aperto sostegno nell’attuale conflitto. L’Etiopia ha inizialmente tenuto una posizione più neutrale ma, con il tempo, si è progressivamente avvicinata alle Rsf, in forza anche della sua alleanza strategica con gli Emirati arabi uniti. Questi ultimi hanno sostenuto Addis Abeba anche nella disputa sul triangolo di al-Fashaga, un’area molto fertile sotto la sovranità sudanese, ma abitata da popolazione Amhara (una delle principali componenti del mosaico etnico etiope). Il conflitto è peg- giorato dopo la guerra civile in Tigray, Etiopia (2020), quando il Sudan ha cercato di riprendere il controllo della regione approfittando della crisi etiope. Nonostante periodici negoziati, le tensioni restano alte e la disputa rimane irrisolta, con il rischio di nuovi scontri.

L’Arabia Saudita

Altro attore importante nel teatro sudanese è l’Arabia Saudita. Riad ha forti interessi economici e geopolitici in Sudan, in particolare nella regione del Mar Rosso. Investimenti sauditi nei settori agricolo e infrastrutturale sono significativi, e la stabilità del Sudan è cruciale per la sicurezza marittima e le rotte commerciali saudite. Inoltre, il Sudan è stato un partner militare dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen, fornendo truppe per la coalizione guidata da Riyad. Ufficialmente il suo coinvolgimento si è concentrato principalmente su una mediazione diplomatica e l’invio di aiuti umanitari. L’Arabia Saudita, insieme agli Stati Uniti, ha facilitato i colloqui di pace tra le fazioni in guerra. A maggio 2023, ha ospitato a Gedda i negoziati tra l’esercito sudanese e le Rsf, allo scopo di ottenere un cessate il fuoco e un accesso umanitario sicuro. Riyad ha fornito assistenza umanitaria al Sudan, inviando aiuti alimentari e medici attraverso il King Salman humanitarian aid and relief center (KSrelief). Inoltre, ha evacuato cittadini sudanesi e stranieri in pericolo durante le fasi più intense del conflitto. Nonostante il suo ruolo di mediatore, alcuni analisti ritengono che l’Arabia Saudita mantenga legami con entrambi gli schieramenti, specialmente con le Rsf, attraverso gli Emirati arabi uniti, un alleato storico di Riad.

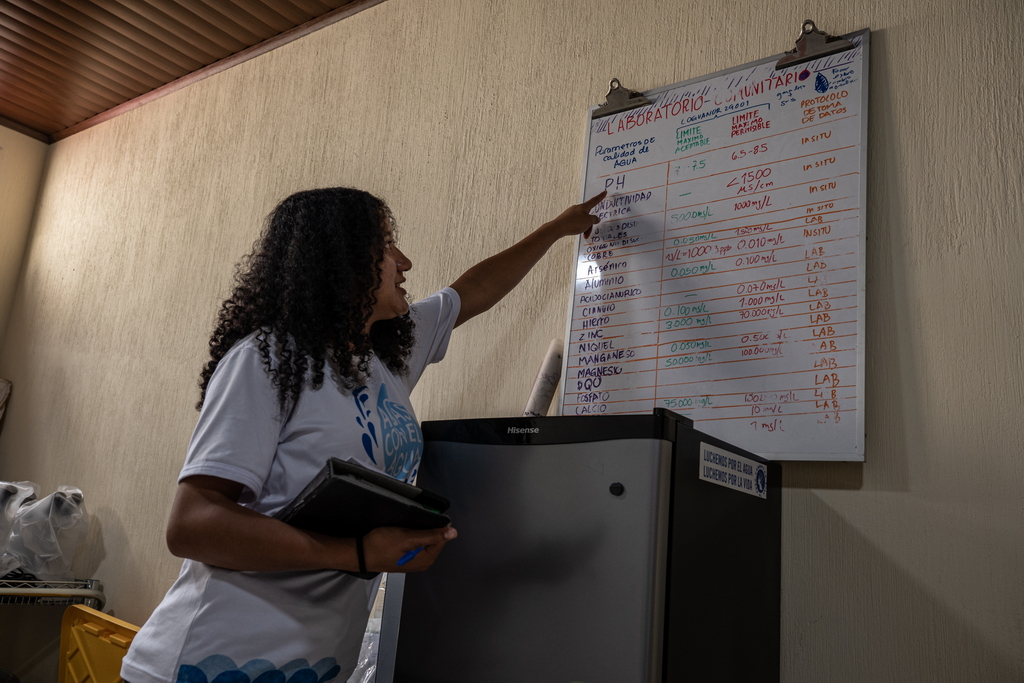

Una tragedia umanitaria

Il bilancio umanitario del conflitto è drammatico. Secondo le stime delle Nazioni Unite e di organizzazioni umanitarie, dal suo inizio nel 2023, la guerra ha causato oltre diecimila morti, tra civili, combattenti e personale medico. Le violenze hanno colpito indiscriminatamente la popolazione, con bombardamenti aerei, scontri armati e saccheggi che hanno devastato intere città, in particolare la capitale Khartum e la regione del Darfur.

Secondo le agenzie Onu, il numero di sfollati interni ha superato i cinque milioni, ai quali si aggiungerebbero un milione e mezzo di rifugiati nei Paesi vicini, tra cui Ciad, Sud Sudan, Egitto ed Etiopia. In realtà si sospetta che il numero complessivo di rifugiati e sfollati tocchi gli undici milioni. Molti vivono ai confini con l’Egitto in campi improvvisati, senza accesso a cibo, acqua potabile o assistenza medica. «Al confine tra Sudan ed Egitto – racconta un missionario cattolico che vuole mantenere l’anonimato – esistono campi profughi enormi. Le condizioni sono terribili. Gli sfollati sono abbandonati da tutti e non hanno alcun tipo di assistenza. Le organizzazioni umanitarie (Onu, Pam, Cri, ecc.) non possono fare molto. Esercito e milizie temono che il cibo possa finire nelle mani del nemico e quindi limitano l’accesso alle derrate alimentari e ai farmaci. La situazione è così critica che molti eritrei che erano fuggiti dal durissimo regime di Isaias Afewerki, hanno preferito ritornare a casa piuttosto che patire qui sofferenze inaudite».

Nelle zone sotto il diretto controllo dell’esercito, la vita è quasi normale. «Qui a Port Sudan – spiega un altro missionario cattolico – vivono almeno 300mila sfollati. La situazione è calma sotto il profilo dell’ordine pubblico. Non tutto però è semplice. Ci sono problemi a trovare lavoro e non è facile reperire una sistemazione abitativa, perché i prezzi degli affitti sono lievitati. Anche il cibo costa molto. Tanti sono alloggiati in famiglie amiche. La maggior parte però sta in campi profughi». Nonostante ciò, i ragazzi e le ragazze sono tornati a scuola, le strutture religiose sono attive e gli uffici pubblici e privati funzionano.

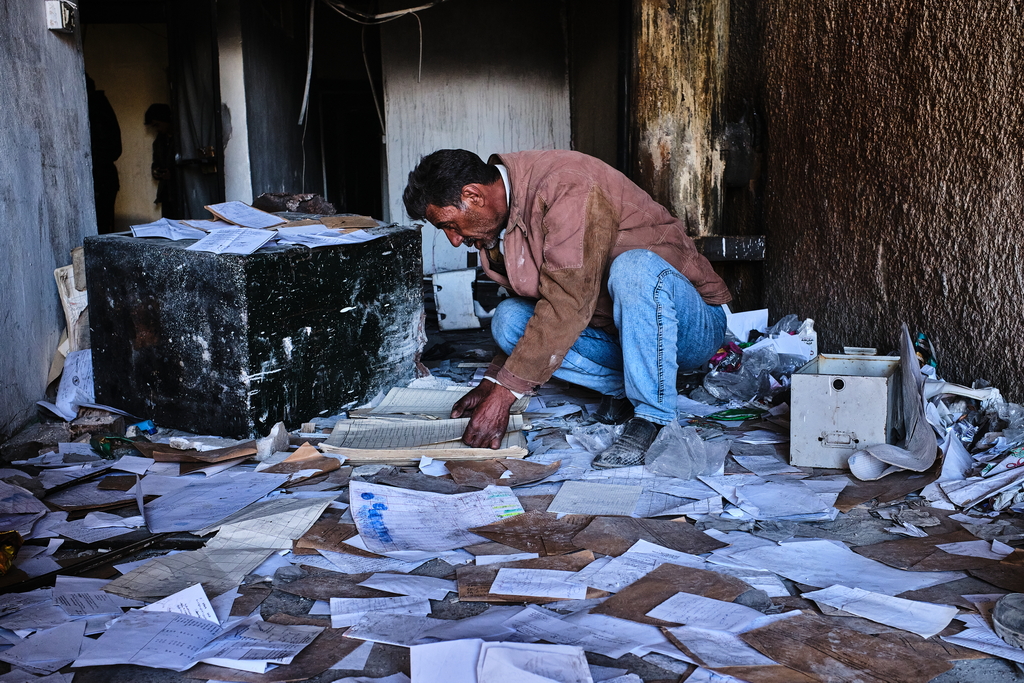

«Di fronte a questa situazione – conclude il missionario -, la Chiesa cattolica si è attivata per fornire assistenza agli sfollati. Siamo una realtà piccola, ma cerchiamo di fare il massimo che possiamo con i mezzi che abbiamo. Le autorità ci rispettano e lasciano che operiamo. Questa, d’altra parte, non è una guerra di religione. Qui non ci sono musulmani contro cristiani. È una guerra di potere e sia i musulmani sia i cristiani ne sono vittime. Le nostre strutture e quelle islamiche sono attaccate dai ribelli perché interessa loro avere luoghi dove accamparsi e dove rubare legna, mezzi e beni di conforto. Infatti, hanno occupato sia chiese che moschee. Se dobbiamo essere sinceri, le violenze sono state perpetrate soprattutto dalle Rsf. Sono i loro miliziani ad aver ucciso e ad aver compiuto i peggiori atti di vandalismo. Assaltano e distruggono tutto. Fanno tabula rasa».

Enrico Casale