Sommario

Quel ragazzo di nome Penny

Come nasce e si diffonde la rete

Insegnare l’italiano a stranieri di ogni estrazione, età e cultura è una grande sfida. Sedici anni fa, a Roma, una coppia di insegnanti la raccoglie e fonda il primo nucleo di una scuola molto speciale, «senza muri». Il modello si replica in tutto il Paese seguendo principi chiari e condivisi.

«La scuola Penny Wirton nasce da un sogno – scrivono i fondatori, la professoressa Anna Luce Lenzi e il giornalista e scrittore Eraldo Affinati -: insegnare la lingua italiana ai migranti come se parlare, leggere e scrivere fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Senza burocrazie. Lavorando al presente con chi c’è, con quello che abbiamo. Cercando di dare a ognuno ciò di cui lui, o lei, ha bisogno.

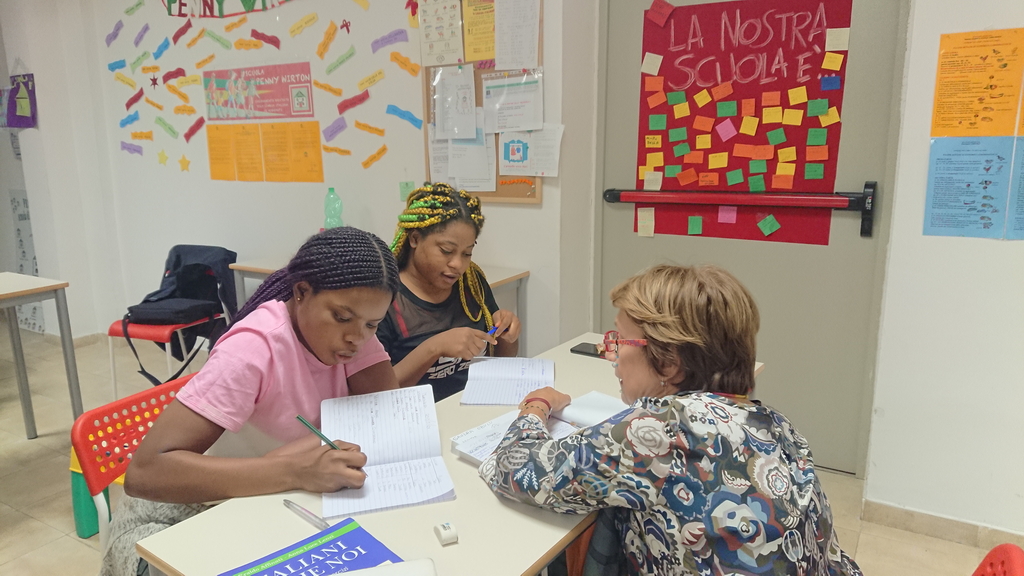

Matiur entra in aula, sorride, ti stringe la mano e si mette a sedere. Tu subito gli consegni il foglio con la matita e lo aiuti a imparare il verbo essere. Poi, a gruppi sparsi, arrivano gli altri: Abdi, Raissa, Dimitri, Kadigia… Noi crediamo nella qualità speciale del rapporto umano che si può realizzare nell’insegnamento a uno a uno. Negli anni abbiamo acceso passioni, elaborato esperienze, costruito legami, acquisito uno spirito, imparato uno stile. Non vogliamo fare semplice intrattenimento. Siamo legati al rigore didattico, consapevoli che, come sapeva il priore di Barbiana [don Milani], senza lingua non si può vivere. Senza nomi si muore».

È questa la mission della scuola di italiano Penny Wirton a Roma. Si tratta di un vero laboratorio antropologico da cui hanno preso forma altre 59 scuole con la medesima identità su tutto il territorio nazionale.

Le scuole Penny Wirton possono essere comprese in un’ottica di multi dimensionalità dei processi di integrazione. La questione dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati impone di stabilire connessioni fra molteplici servizi sia istituzionali che del privato sociale, nella consapevolezza che, come viene affermato dal pedagogista M. Fiorucci e dalla dottoressa R. Cima (2022), «I soggetti a rischio di esclusione sociale – tra cui gli immigrati – e quelli afflitti “dai bassi livelli di scolarità” sono proprio quelli che meno utilizzano le opportunità loro offerte».

Come nasce

La scuola di italiano Penny Wirton nasce a Roma nel 2008 grazie alla volontà dei coniugi Affinati e Lenzi. Il primo, presidente dell’omonima associazione, è scrittore e giornalista da sempre legato al mondo della scuola. Lenzi è esperta di letteratura popolare è stata insegnante di italiano e ha curato diverse antologie scolastiche. Sono coautori dei due volumi: Corso di italiano per stranieri. Il libro della scuola Penny Wirton (2011) e Italiani anche noi. Il libro degli esercizi della scuola Penny Wirton (2015), che rappresentano i testi alla base del materiale scolastico utilizzato nelle diverse sedi della Penny Wirton.

Dalle parole dei fondatori emergono i due i pilastri che hanno portato alla nascita della scuola: da un lato l’esperienza alla Città dei ragazzi (fondata a Roma nel 1953 da monsignor Patrick Carroll-Abbing per accogliere i ragazzi di strada, ndr) e, dall’altro, gli insegnamenti di don Lorenzo Milani.

Come esplicitato da Affinati: «La particolarità della Città dei ragazzi è data dal fatto che è una comunità educativa basata sull’autogoverno, ossia un sistema pedagogico fondato sulla responsabilizzazione dei ragazzi. Al tempo di monsignor Carroll-Abbing i ragazzi ospitati erano tutti bambini italiani orfani e abbandonati. Quando sono andato io, invece, erano tutti stranieri. Ed è lì che mi è venuta l’idea di aprire una Penny Wirton, ossia una scuola italiana per immigrati. In questo senso la nostra scuola nasce da una costola della Città dei ragazzi. […] Poi vi è un altro riferimento, ossia don Lorenzo Milani. Anche lui è stato per me importante per indirizzarmi verso una scuola diversa da quella tradizionale, una scuola basata sul rapporto umano diretto. In altre parole: tempo scuola uguale tempo vita».

La scelta del nome «Penny Wirton» nasce dal fatto che entrambi i fondatori si sono laureati con una tesi su Silvio D’Arzo (1920-1952), autore di un romanzo per ragazzi intitolato «Penny Wirton e sua madre» (1978) che ha come protagonista un bambino povero e disprezzato, orfano del padre, alla conquista quotidiana della dignità e del riscatto. Come evidenziato dai fondatori «abbiamo chiamato così la scuola perché i nostri studenti sono i Penny di oggi, spesso orfani lontani mille miglia dalle loro famiglie».

La diffusione

La primogenita scuola di Roma ha rappresentato il punto di partenza di un fenomeno che, qualche anno dopo, è diventato capillare in tutto il territorio italiano. Anche grazie all’interesse mediatico ottenuto a livello regionale e nazionale, sempre più volontari hanno mostrato interesse per la scuola rendendosi disponibili a portare avanti gli ideali di don Milani nella Penny Wirton di Roma e nelle altre sedi in Italia. Ad oggi risultano essere più di cinquanta le scuole che portano il nome, il marchio e lo stile Penny Wirton: sia nel Sud, che nel centro e nel Nord Italia e in Svizzera. A fronte dell’aumento di richieste di nuove aperture e della crescente risonanza ottenuta dalla scuola, il 21 marzo 2016 è nata la «Carta d’intesa» della Penny Wirton, ossia un documento composto da 22 articoli nel quale sono esplicitati tutti i principi basilari che ciascuna scuola, indipendentemente dal territorio di riferimento, deve inderogabilmente sottoscrivere e rispettare. Il risultato è che ogni scuola risulta essere indipendente e autonoma da un punto di vista gestionale e amministrativo, spesso anche appoggiandosi ad associazioni locali, ma tutte sono legate nelle finalità e nel modo di operare alla scuola Penny Wirton di Roma.

La Penny Wirton non è solo un luogo di apprendimento, ma è anche tanto altro: un presidio di accoglienza nel territorio, uno spazio privilegiato di scambio e relazioni tra individui, un laboratorio antropologico nel quale ciò che conta, prima di tutto, è quello che Affinati definisce «la qualità delle relazioni umane».

Non esistono classi, lezioni frontali e burocrazia. La Penny Wirton è sì una scuola di italiano, all’interno della quale ciò che si cerca di raggiungere è il miglioramento della scrittura, della lettura, dell’ascolto e dell’oralità, ma è anche un luogo in grado di rovesciare e stravolgere il concetto stesso di scuola. Alla Penny Wirton non si mettono in pratica programmi didattici predeterminati e non è prevista l’attribuzione del voto, considerato uno strumento che crea false disuguaglianze e, per certi versi, disincentivante. L’apprendimento dell’italiano parte dallo studente e dalla relazione umana intrapresa assieme a lui dall’insegnante, nel rispetto del suo vissuto, delle sue difficoltà e ambizioni.

I principi della scuola

Così come esplicitato all’articolo 1 della Carta d’intesa, risultano essere tre i principi cardine della scuola: la gratuità, l’apoliticità e l’aconfessionalità.

La Penny Wirton è prima di tutto una scuola totalmente gratuita: agli studenti non è richiesta alcuna iscrizione formale, né tantomeno una contribuzione economica durante tutto il corso. È la scuola stessa che fornisce i materiali didattici indispensabili allo svolgimento delle lezioni. Libri, quaderni, fogli, penne, matite, sono acquistati tramite il meccanismo dell’autofinanziamento diretto da parte dei volontari insegnanti o donazioni da soggetti esterni.

La scelta di partenza da parte di Affinati e Lenzi è stata quella di creare uno spazio che fuoriuscisse dalla logica retributiva del do ut des. Accanto del principio della gratuità, la Carta d’intesa affianca il concetto di «aconfessionalità» e «apoliticità». Anche laddove gli spazi siano messi a disposizione gratuitamente da parrocchie, la lezione è un momento di interazione laico indipendentemente dal luogo nel quale si realizza. In generale, la ricerca di uno spazio fisico gratuito all’interno del quale essere ospitate ha rappresentato e rappresenta per molte scuole Penny Wirton un ostacolo complesso da superare.

Oltre al carattere aconfessionale, la scuola si pone all’esterno di qualsiasi logica politica. Non vengono pubblicizzati partiti e non si fa pressione sull’amministrazione locale. L’idea di fondo è che la non appartenenza religiosa e politica, favorisca una accoglienza inclusiva e senza barriere, riducendo le differenze tra studenti e insegnanti.

La Penny Wirton è una risorsa per il territorio nel quale si realizza l’ideale dell’uguaglianza e dell’accoglienza senza discriminazioni: principi che, esternamente, possono essere strumentalizzati, ma che per loro natura non nascono con un colore politico o religioso.

Uno stile unico

Tra i tratti caratteristici più salienti della scuola vi è l’approccio didattico utilizzato. Alla Penny Wirton, in primo luogo, l’insegnamento non avviene all’interno di classi ma attraverso il rapporto «uno a uno» tra volontario e studente. Alla base vi è il riconoscimento dell’unicità e della diversità di ciascuna persona, non solo da un punto di vista umano, ma anche prettamente scolastico. Infatti proprio a partire dallo studente e dalla sua specifica conoscenza della lingua italiana viene effettuata la scelta degli argomenti da affrontare.

Se i numeri a disposizione lo consentono, compreso quello dei volontari, ciascuno studente svolge le ore di lezione con un insegnante di riferimento o all’interno di piccoli gruppi di lavoro, senza che questo escluda eventuali interazioni con altri allievi o volontari vicini. Si tratta di ambienti nei quali è prioritaria l’attenzione relazionale e didattica per ogni singolo allievo, che, allo stesso tempo, si realizza in uno spazio di vita collettivo e movimentato. In altre parole, individualizzazione e senso comunitario, ossia due movimenti spesso considerati contrapposti, trovano un loro spazio comune alimentandosi vicendevolmente. Da questo punto di vista un ruolo importante è rivestito dalla figura del coordinatore, che raramente lavora con un solo studente, ma funge da collante fra i vari gruppi di studio durante l’attività.

L’insegnamento, sempre secondo la Carta, «non parte da teorie universali o da categorie grammaticali ma dalle persone». Assumendo tale presupposto, le lezioni non rappresentano comunque mai un semplice luogo di confronto o intrattenimento tra soggetti ma, al contrario, un momento nel quale «è perseguito un rigoroso percorso didattico per l’uso e la conoscenza della lingua italiana che segue la progressione da semplice a difficile».

Il materiale didattico utilizzato è solitamente suddiviso in due categorie: da un lato vi sono i libri di testo, e dall’altro è fortemente incentivato l’uso di strumenti per la ludo didattica. I due manuali «Italiani anche noi» rappresentano i due strumenti più utilizzati nelle lezioni di ogni Penny Wirton in Italia. Entrambi sono stati redatti dai fondatori sulla base dell’osservazione degli immigrati nel corso dei primi anni di attività, e sono stati illustrati con disegni originali dalla pittrice Emma Lenzi.

Il percorso

Oltre all’utilizzo dei libri di testo, in molte scuole viene dato ampio risalto anche agli strumenti di ludo didattica. Si tratta di piccoli giochi tascabili, talvolta collegati direttamente ai libri di testo, che permettono un insegnamento più sciolto, dinamico, in grado di «aprire» e stimolare lo studente all’apprendimento.

Lo scopo è quello di aiutare le persone nel miglioramento della lingua, senza in alcun modo quantificare il progresso ottenuto o creare classificazioni o gerarchie tra gli allievi, tenuto conto delle ampie differenze che si riscontrano tra loro. Allo stesso modo non vengono considerate negativamente le assenze effettuate, in quanto «stimiamo che gli allievi Penny Wirton siano assenti solo per cause serie e attendibili, ad esempio lavoro, anche saltuario». Nonostante questo, a ciascuno studente deve essere garantita una «continuità didattica collettivamente curata».

Al fine di ovviare alle intermittenze di frequenza di allievi e insegnanti, ogni studente possiede una scheda personale, sulla quale il volontario del giorno segna la data e gli argomenti svolti. Tale strumento consente all’insegnante della volta successiva di conoscere il lavoro già realizzato e agganciarsi agli ultimi argomenti effettuati. Al termine del percorso, che non ha una data conclusiva prefissata, ma termina quando viene liberamente stabilito dallo studente, la scheda personale rappresenterà il programma didattico svolto durante tutto il corso delle lezioni, e può risultare utile nel conteggio delle ore laddove egli richieda un attestato di frequenza.

Da sottolineare che la Penny Wirton non rilascia diplomi di valore legale, né certificati di livello di italiano validi per il permesso di soggiorno, per i quali è necessario l’intervento di un Ente certificatore.

Insegnanti volontari

Come già scritto, la scuola Penny Wirton si avvale di soli insegnanti volontari, nessuno dei quali, coordinatori inclusi, è in alcun modo retribuito per il servizio garantito. Diverse possono essere le modalità e i motivi per i quali una persona decide di insegnare alla Penny Wirton e questo rende l’insieme di volontari un grande calderone di umanità fortemente differenziato, all’interno del quale, comunque, ci si riconosce nel grande ideale dell’aiuto gratuito.

C’è chi giunge alla Penny Wirton perché mosso da principi politici, chi per questioni etiche, chi per sentirsi utile e chi per provare qualcosa di nuovo. Il risultato è che nelle svariate sedi possono avvicendarsi insegnanti di età e con percorsi di vita molto diversi.

Tra i volontari possono esservi ex docenti, pensionati e non, con esperienze lavorative differenti da quella scolastica. In molte sedi una cospicua fetta è costituita da studenti universitari, ma anche giovani liceali che giungono attraverso lo strumento dello stage formativo nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.

Non è necessario che l’insegnante possieda qualifiche o diplomi specialistici, ma è importante che sia adeguato alla funzione: oltre ad assicurare un servizio gratuito è chiamato a garantire una certa continuità, e non un apporto solo occasionale, e a mettersi in relazione positiva sia con gli studenti che con i colleghi. In altre parole, deve essere un soggetto curioso, aperto alla conoscenza e allo scambio con l’altro e, anche in virtù della dinamicità e mutevolezza continua che caratterizza la scuola, deve rendersi interscambiabile, se necessario, con altri insegnanti.

Al fine di garantire il rapporto uno a uno, ciascuna scuola possiede, in genere, un numero di volontari insegnanti circa pari a quello degli studenti. Laddove ciò non fosse possibile, si cerca di predisporre piccoli gruppi di lavoro.

Le diverse Penny Wirton ricevono continuamente nuove richieste da parte di persone interessate a offrire il proprio servizio. A tal proposito la scuola di Roma predispone periodici momenti di formazione, coordinati e gestiti da Anna Luce Lenzi, sia per nuovi insegnanti che per volontari già attivi che necessitano di aggiornamento. Nelle altre scuole è la pratica sul campo lo strumento formativo prioritario utilizzato a fronte di nuovi arrivi. Generalmente, a tutti viene offerta l’opportunità di iniziare affiancando per alcune lezioni insegnanti più esperti e di consultare i materiali didattici presenti nelle diverse sedi.

Gli studenti

«La scuola – troviamo scritto nella Carta d’intesa – accoglie sempre e accoglie tutti lungo tutto il corso, fino all’ultimo giorno, anche per una volta sola» (Carta d’intesa). Le scuole Penny Wirton sono rivolte agli immigrati, chiunque essi siano. A differenza di altre realtà, si tratta di una scuola priva di criteri di accesso: indipendentemente dal genere, dall’età, dalla nazionalità, dalla situazione economica e dalla condizione di regolarità-irregolarità della sua presenza sul territorio italiano (che non viene richiesta), a nessuno è impedita l’accoglienza e la partecipazione gratuita ai corsi di italiano. Le uniche informazioni registrate rispetto agli allievi riguardano i dati anagrafici (nome, cognome e nazionalità) e il luogo o la struttura di residenza, laddove sia presente.

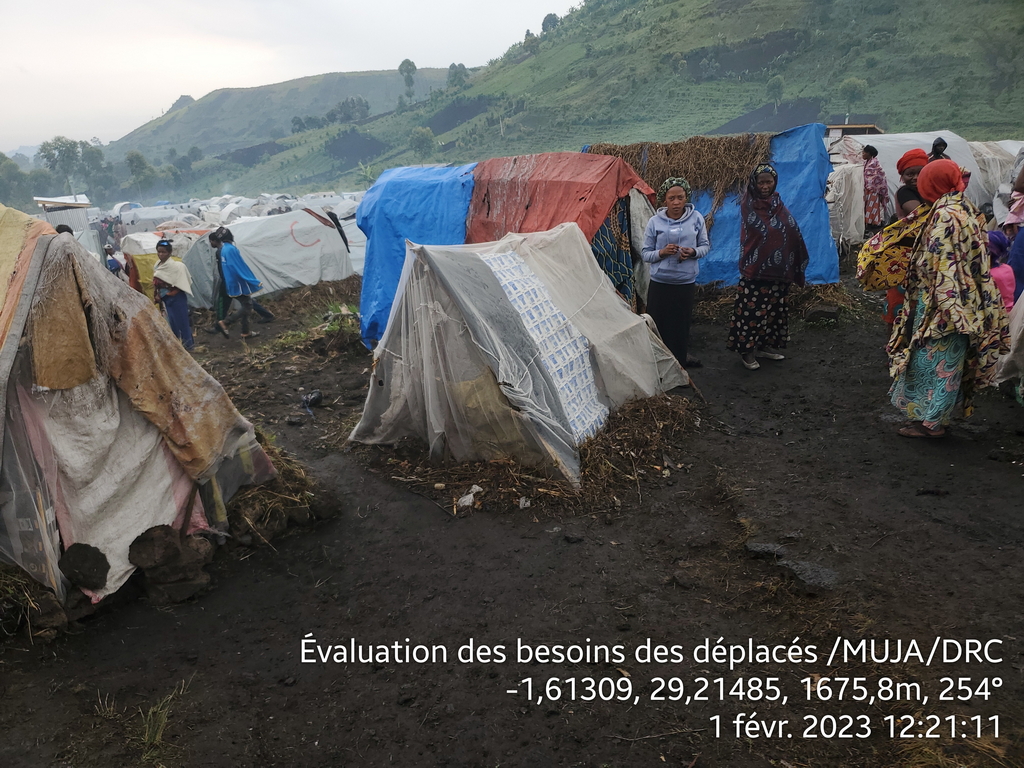

L’assenza di vincoli di accesso rende anche il gruppo di studenti un grande mosaico eterogeneo in continuo mutamento che varia a seconda del territorio di insediamento della scuola. Promiscuità, nel senso positivo del termine, e mescolanza sono le parole d’ordine che caratterizzano la vitalità di ciascuna di queste realtà. A popolare le Penny Wirton possono essere giovani, alcuni dei quali minori stranieri non accompagnati provenienti dai centri di accoglienza, o adulti, parte dei quali regolarmente insediati e integrati, altri in attesa dello status di rifugiato, altri ancora giunti tramite i ricongiungimenti familiari. Altri sono maggiorenni ospiti di centri di accoglienza.

In alcune sedi si registra un più ampio numero di donne, mentre in altre è preponderante la presenza maschile. Come già sottolineato, la composizione di genere, età e nazionalità è condizionata dal territorio di riferimento, oltre che dal periodo dell’anno. Anche i livelli di preliminare conoscenza della lingua possono, quindi, essere molto differenti. C’è chi è residente in Italia da diverso tempo, lavora e capisce l’italiano, chi è appena arrivato; chi conosce l’alfabeto latino e chi invece scrive da destra verso sinistra.

Spesso per i volontari è possibile trovarsi di fronte a persone non scolarizzate nel paese di origine, rispetto alle quali la scuola «dedica un’attenzione particolare e didatticamente accurata», come recita la Carta. La sfida che si pone in questi casi risulta estremamente complessa: si tratta non solo di insegnare a leggere e a scrivere, ma anche di farlo in una lingua diversa dalla loro. Per questo motivo, sulla base dell’osservazione degli analfabeti in lingua madre in dieci anni di attività, i fondatori hanno creato e divulgato delle linee guida che oggi rappresentano un importante strumento di supporto ai volontari delle varie sedi che si trovano a interfacciarsi con studenti non scolarizzati.

Come arrivano

Gli studenti possono venire a conoscenza della scuola in diversi modi. In primo luogo, ogni Penny Wirton, tra le altre cose, si occupa anche di pubblicizzare sul territorio i corsi tenuti. Da un lato è fortemente incentivato l’uso di piattaforme tecnologiche: ogni scuola, oltre ad avere uno spazio sul sito internet ufficiale della Penny Wirton, possiede e gestisce un profilo Facebook di facile consultazione, nel quale comunicare i giorni, gli orari di lezione e pubblicare foto delle attività svolte. Un’altra modalità è quella del volantinaggio: è utile affiggere volantini pubblicitari alle fermate degli autobus, nelle moschee e in tutti quei luoghi di interesse frequentati da immigrati. Fondamentale, infine, è il contatto tra la scuola e i servizi sociali territoriali, gli sportelli, le associazioni, le cooperative e tutti quei soggetti che nel territorio si occupano di stranieri e migrazione. Talvolta può essere lo stesso centro di accoglienza a indirizzare e accompagnare in prima persona i soggetti ospitati presso i locali della scuola.

Nonostante questo lavoro, così come esplicitato da molti coordinatori, la modalità più usuale attraverso la quale molti stranieri giungono a conoscenza della scuola è rappresentato dal passaparola informale che si sviluppa tra i connazionali.

In virtù del numero crescente di scuole Penny Wirton, il coordinamento fra loro è sempre più importante. Lo scambio di esperienze, testimonianze e informazioni è fondamentale.

Al fine di incentivare gli scambi tra le scuole, da giugno 2018 è stato indetto a Roma il primo convegno nazionale delle scuole Penny Wirton, al quale hanno partecipato rappresentanti di quasi tutte le sedi. I convegni si sono ripetuti tutti gli anni. A seguito dell’ultimo incontro, nel giugno 2023, è stato creato un secondo sito internet intitolato «I quaderni della Penny Wirton», un’ulteriore piattaforma di incontro nella quale condividere e scambiare storie di vita, testimonianze, notizie delle attività nei diversi territori, rafforzando l’unione e l’identità della grande famiglia delle scuole Penny Wirton.

Elisa Sartori

Alcuni numeri

Non è possibile fornire un dato complessivo delle presenze di immigrati e di volontari di tutte le scuole attive sul territorio italiano, tuttavia, per comprendere la portata del progetto, può essere rilevante il recente report della scuola di Roma.

Nel 2022 a Roma sono state erogate 3.100 lezioni individuali su 80 giorni di apertura, con una media di 40 studenti stranieri alla volta, raggiungendo 500 lezioni individuali al mese. Gli studenti stranieri frequentanti in modo continuativo o intermittente sono 340 provenienti da 50 paesi, in prevalenza Egitto, Somalia, Afghanistan, Ucraina, Bangladesh, Nigeria, Perù.

I volontari coinvolti sono 130 a cui si aggiungono 66 studenti delle superiori coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro.

Si allinea al trend descritto per numeri e flussi la scuola di Milano. A dicembre 2023 le scuole Penny Wirton attive erano 59.

E.S.

Una comunità che accoglie

L’esperienza Penny Wirton a Pinerolo (Torino)

Un gruppo di studenti di liceo restano colpiti dal racconto dei fondatori della scuola Penny Wirton. Chiedono ai propri professori di poter attivare un’esperienza simile tra le mura del loro istituto. Così nasce qualcosa di particolare.

L peculiarità della scuola Penny Wirton di Pinerolo è data dal fatto che essa è ospitata da un istituto scolastico statale. Un’iniziativa formativa per sua natura informale e destrutturata, posta dentro a un ambiente istituzionale strutturato e radicato nel tessuto locale. L’istituto scolastico diventa contenitore di un’esperienza formativa rivolta agli immigrati, avente come presupposto un’apertura e un’accoglienza non giudicanti senza forme di controllo. Il progetto ha preso avvio nella primavera del 2018 da un incontro con Eraldo Affinati che presentò ad alcune classi del liceo Porporato il suo romanzo di recente pubblicazione: «Tutti i nomi del mondo». Affinati condivise con il pubblico anche la sua esperienza come fondatore della scuola romana. Su proposta degli studenti stessi nell’anno scolastico 2018-2019 è stato, quindi, presentato al collegio docenti il progetto pilota della scuola di alfabetizzazione per migranti che sarebbe stato inserito nel piano dell’offerta formativa del liceo.

Chi la frequenta

Per quanto riguarda gli stranieri che frequentano la Penny Wirton di Pinerolo, attualmente l’8% dichiara uno stato di non alfabetizzazione nel paese di origine, il 20% un livello elementare o intermittente di istruzione, il 30% un livello intermedio, il 35% un livello medio alto, il 7% un livello di formazione universitaria. Il 20% di loro conosce solo la lingua madre, il 70% la lingua madre e una seconda lingua diversa dall’italiano e il 10% conosce tre lingue.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, la maggior parte di loro, circa il 70%, è inserita in un percorso regolare di studio, in quanto all’interno dei percorsi dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati): frequentano regolarmente i Cpia (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) del territorio. Il 10% frequenta le scuole superiori, il 15% frequenta anche corsi regionali per la formazione professionale e il 10% richiede un aiuto per i corsi preparatori all’esame della patente di guida. Altri si avvalgono unicamente di questo servizio perché gli enti presso i quali sono in carico non sono ancora riusciti a inserirli in percorsi di formazione istituzionali.

L’età è molto varia: il 10% sono minorenni, il 40% si può comprendere in una fascia dai 18 ai 30 anni, il 30 % si colloca fra i 30 e i 45 anni, mentre il 20 % ha oltre i 45 anni, fino a un massimo di 60 circa.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, per cui è possibile, per chi ne faccia richiesta, iniziare subito in qualsiasi momento.

No all’assimilazione

La mia esperienza diretta di questi anni mi permette di affermare che nella scuola Penny Wirton del Liceo Porporato è assente ogni logica neo-assimilazionista. Questa prevede che la scolarizzazione sia sempre più una moneta di scambio richiesta al soggetto migrante: se egli svolge corsi di italiano e dimostra di aver raggiunto un livello sufficiente, allora è un soggetto «desiderabile» e quindi «assimilabile» nella società. Il tratto caratterizzante di questo approccio è l’idea che tutte le possibili differenze tra le persone sono riconducibili a un’unica struttura umana e che l’incontro con il diverso si risolve progressivamente e inevitabilmente con la sua adesione al modello culturale dominante.

In tale ottica l’assimilazione è considerata un processo organico, univoco, lineare, il cui peso poggia esclusivamente sui migranti. Sono infatti loro che si vedono costretti ad assimilarsi ai «nativi» assumendone gli abiti mentali e gli stili di vita allo scopo di farsi accettare, non essere percepiti come un pericolo per l’equilibrio della società ricevente e progredire nella scala sociale.

In opposizione a quest’orientamento unidirezionale, il principio fondante della scuola Penny Wirton è la valorizzazione delle risorse e della specificità delle persone. Non solo la scuola non rilascia certificati di livello validi per il permesso di soggiorno di lunga durata, ma si configura come un luogo informale nel quale è lo studente a scegliere se e in quale misura frequentare le lezioni. In altre parole, essa è un’opportunità, tra le altre, di sentirsi accolti, senza che vi siano divieti, obblighi di partecipazione o test che certifichino l’apprendimento della lingua.

In questa scuola, confermando gli insegnamenti di don Lorenzo Milani, non esiste e non è tollerato il dualismo «buono-cattivo» o «bravo-non bravo». Come a Barbiana, tutti gli allievi sono considerati, allo stesso tempo, uguali in umanità e diversi da un punto di vista scolastico. L’obiettivo non è quindi quello di livellare il gruppo di studenti a uno standard comune ma, al contrario, aiutare singolarmente gli individui a colmare delle lacune linguistiche, permettendo loro di destreggiarsi più efficacemente nel nuovo contesto di vita.

Cittadinanza attiva

Occorre sottolineare inoltre che, mentre «il modello di civic integration in declinazione italica che si è delineato negli ultimi anni interpella il soggetto, la sua prestazione, i suoi comportamenti, la sua responsabilità individuale, non la comunità migrante, né tanto meno la comunità di accoglienza» (Carbone, vedi bibliografia), al contrario, il progetto delle scuole Penny Wirton si mette nell’ottica di interpellare la comunità d’accoglienza affinché i suoi membri si lascino coinvolgere e partecipino ciascuno secondo le sue competenze e i suoi valori. Con questi presupposti la scuola Penny Wirton può diventare uno spazio in cui sviluppare il capitale relazionale degli studenti, in quanto, oltre a essere una scuola di italiano, può essere, e lo è nei fatti, un luogo nel quale lo studente instaura relazioni significative con altre persone sia connazionali, sia studenti di altre origini, sia volontari.

Seguendo gli sviluppi del progetto è risultata evidente l’attrattività della scuola Penny Wirton per gli immigrati, non solo a livello nazionale con un numero di scuole in aumento in medie e in grandi città, ma anche a livello territoriale con un crescente numero di utenti iscritti e di volontari.

Ascoltando le motivazioni di alcuni studenti frequentanti, sia in modo regolare, sia saltuario, emerge che tale attrattiva ha le sue radici nei principi fondanti espressi dalla Carta d’intesa: la gratuità, l’assenza di criteri di accesso, la libertà di frequenza concessa allo studente e l’insegnamento uno a uno con il volontario insegnante.

Un altro aspetto interessante riguarda la specificità della Penny Wirton di Pinerolo che è situata proprio all’interno di un liceo storico radicato nel tessuto cittadino. Si configura un paradosso interessante dal punto di vista sociologico: una scuola superiore, che rappresenta l’espressione istituzionale di un’organizzazione pubblica, contiene in sé una scuola che per sua natura si propone come informale, destrutturata, senza quegli elementi che caratterizzano l’idea stessa di percorso scolastico (le classi, le valutazioni, le certificazioni, l’apparato amministrativo, l’obbligo di frequenza). Il liceo offre non solo la disponibilità di locali e di strumenti didattici per la realizzazione di un progetto, ma ha integrato la scuola Penny Wirton nelle sue attività di arricchimento formativo, rendendo gli studenti del triennio attori fondamentali per la sussistenza e per l’evoluzione del progetto stesso. Le ore di volontariato degli studenti sono riconosciute come percorsi di Pcto (alternanza scuola lavoro), oppure come crediti scolastici. In alcuni casi la loro esperienza è stata oggetto di trattazione personale agli esami di stato, in altri è stata presentata in occasioni pubbliche, come concorsi scolastici, creando un affetto di disseminazione che ha consolidato di fatto questa realtà.

Alcuni studenti, dopo la conclusione del loro percorso liceale, hanno continuato la loro esperienza di volontariato creando un effetto di promozione sul territorio. Ai nostri studenti liceali si aggiungono poi altri soggetti impegnati nel volontariato e gli operatori dei servizi d’accoglienza del territorio, in contatto informale con la scuola Penny Wirton nella quotidianità.

Processi di inclusione

Tale osmosi fra le istituzioni e il privato sociale del territorio ha anche agevolato l’avvicinamento degli utenti alle risorse locali, contribuendo a sviluppare la loro socializzazione e connotando la scuola Penny Wirton come un luogo di insegnamento e di inclusione.

Gli studenti stranieri vedono nella scuola un’occasione per incrementare la propria rete di legami, non solo con altri studenti e con i volontari incontrati, ma anche con possibili interlocutori del territorio valicando i confini scolastici.

Come scrive Laura Bosio, direttrice della Penny Wirton di Milano, nel suo libro Una scuola senza muri: «[…] non è questione di essere caritatevoli, meno che mai eroici. Per tutti noi quello che facciamo è normale: si prova a dare una mano in un momento complesso, ci si schiera anche, e lo si fa in un modo possibilmente serio e leggero, c’è già tanta tragedia nel fondo. Forse il punto è aiutare gli altri a riconoscersi, mentre riconosciamo noi stessi. Dal basso, gomito a gomito intorno ad un tavolo, davanti ad un libro dove si impara l’Italiano».

Elisa Sartori

Incontri e sorrisi

Esperienze di giovani volontari della Penny Wirton

Una peculiarità della scuola di Pinerolo è quella di essere stata voluta prima di tutto dagli studenti. E alcuni di loro sono i primi volontari-insegnanti. Qui riportano storie vissute in presa diretta con dei quasi coetanei stranieri.

Alcuni studenti del triennio hanno partecipato a un progetto didattico presentando la loro esperienza di volontariato. Dopo aver studiato i flussi migratori e la storia delle migrazioni del nostro Paese, hanno realizzato un lavoro basato su interviste fatte ai migranti durante le ore di lezione della scuola Penny Wirton.

Alex

Alex (nome di fantasia) ci ha raccontato che uno degli aspetti che ama di più della vita è quello di impegnarsi in ciò che fa. In Egitto svolgeva addirittura due mestieri: il tassista per i turisti, e il commesso in un negozio di frutta e verdura. Alex ci ha quindi spiegato che ciò gli manca di più è proprio il lavoro.

Nonostante sia in Italia da poco tempo, e nonostante il periodo storico complesso a causa del post Covid-19 e delle guerre, è già riuscito a fare un colloquio di lavoro. Noi ci auguriamo che sia riuscito a trasmettere un’immagine positiva della sua persona volenterosa, disposta a mettersi in gioco e a trovare le risorse per vivere qui. Per lui, il suo Paese è molto diverso dall’Italia, non solo sul piano delle libertà concesse, ma anche nello stile di vita. A partire dal traffico costante, che in Egitto porta con sé il continuo rumore dei clacson. Lì non ci sono semafori, o comunque non vengono rispettati, e per attraversare la strada, in assenza di strisce pedonali, ci si può impiegare un’ora, e quando finalmente si riesce nell’intento, gli insulti degli automobilisti arrivano a valanga.

Sicuramente Alex abitava in una metropoli, infatti ci ha detto che ha trovato Torino più simile all’Egitto rispetto a Pinerolo, con uno stile di vita totalmente diverso da quello di un piccolo paese di campagna, che lui preferisce. Ama il cibo italiano, in particolare il caffè, bevanda comune e scontata per noi. Adora il profumo che emana la caffettiera pronta.

Predilige di gran lunga la tranquillità di un paese immerso nella natura, nei ritmi e nelle attività umane scandite dalla luce del sole: quando questo tramonta e giunge il buio, la vita si blocca, per ripartire il mattino successivo con l’alba.

Tutto ciò ci ha fatto riflettere su aspetti del luogo in cui viviamo che non avevamo considerato; ma soprattutto il profumo intenso, la serenità, il silenzio e la dolcezza che caratterizza Pinerolo. Ed è come se la conoscesse meglio lui di noi, non nel concreto o nella viabilità, ma nell’essenza. Il suo entusiasmo e la sua semplicità nella descrizione della nostra città ci hanno fatto riscoprire la sua bellezza.

Hanna

Poi c’è Hanna, una ragazza nigeriana di 23 anni che frequenta già da tre anni la Penny Wirton. Quando abbiamo fatto la prima lezione con lei, ci ha guardato subito con occhi timorosi e ci ha scrutato con prudenza. Fra un esercizio di italiano e l’altro ci ha raccontato la sua storia dal momento in cui è arrivata in Italia. Non se la sentiva ancora di parlare del viaggio dalla Nigeria, ma i suoi occhi, scavati e arrossati, parlavano per lei. Osservandoli, infatti, si poteva percepire un passato con numerose difficoltà: nello sguardo ha ancora impresse le immagini e le sofferenze del viaggio.

In situazioni difficili come quella di Hanna, e di molte altre come lei, nelle quali non si possiede alcuna stabilità economica e di relazioni, è difficile tenere aperto il varco della fiducia nel futuro.

La notte non riesce a dormire, non solo a causa del ricordo del viaggio, ma anche della vita che conduce ora, della quale è difficile parlare. Mentre ce la racconta assume una postura chiusa e le mani cercano di sfogare lo stress sulle maniche: le guarda e le tocca per farsi forza a raccontare.

Quella forza riesce a trovarla parlando di sua figlia: Hanna è giunta in Italia con la sua piccola, che oggi ha quattro anni e frequenta l’asilo. Questa madre ha ancora diverse difficoltà da affrontare per garantire un futuro migliore e sereno a sua figlia, ma è disposta a tutto, e sono ancora una volta i suoi occhi a dimostrarlo.

Quando ci fa notare che manca poco all’uscita della bimba da scuola, il suo sguardo, che fino a quel momento era diffidente e segnato dalla stanchezza, si illumina e allo stesso tempo accenna a un sorriso. È la sua bambina che la stimola a superare i molti ostacoli della vita, da quelli passati, come il viaggio dalla Nigeria all’Italia, al lungo cammino di inserimento nel nostro Paese.

All’inizio Hanna non era in grado di leggere e scrivere, era analfabeta anche nella sua lingua madre e ha confessato di provare vergogna per questo, i suoi tentativi di inserimento nei corsi Cpia sono stati fallimentari, ma anche grazie all’aiuto di questo insolito modo di essere accompagnata nello studio alla Penny Wirton, è riuscita a imparare l’italiano e oggi continua il suo percorso con impegno e determinazione. I pensieri e le speranze si sono fatte strada in mezzo alla difficoltà espressiva e ci ha suscitato una grande vicinanza.

Verso un’altra vita

Questi giovani si esercitano a casa segnandosi le parole che non capiscono alla televisione, traducendole in inglese con il traduttore, per poi scriverle e impararle in italiano. In questo modo riescono a comprendere alcuni termini e cercano di collegarli insieme, di intuire il discorso.

Gli sforzi che compiono sono enormi: dall’imparare l’italiano al raccontare il loro passato, cercare un lavoro, crescere dei figli e costruire un futuro.

Nei discorsi di queste persone abbiamo visto la sincerità e questa suscita in noi speranza nell’uomo del domani. Sembra una contraddizione poiché c’è chi vorrebbe che l’immigrazione fosse un fenomeno concluso, da lasciare nel passato, mentre noi, in quello stesso fenomeno, vediamo il futuro.

Questo è il risultato delle interviste realizzate: la nascita di un legame tra intervistatori e intervistati, uno scambio reciproco di racconti ed emozioni. Non siamo solo noi ad aiutare loro con i corsi di italiano, o con risorse economiche, non è dare senza ricevere, anche se questo è o dovrebbe essere lo scopo del donarsi agli altri. C’è una restituzione, uno scambio reciproco, un completamento. Noi siamo rimasti meravigliati dai loro racconti e loro dalla nostra gentilezza, o meglio dalla gentilezza di tutte quelle persone che aiutano nell’apprendimento dell’italiano con il progetto Penny Wirton. Ma anche dalle persone che li aiutano a trovare un lavoro o semplicemente con chi, incontrato per strada, ha dato disponibilità a ripetere una parola non compresa o ha sorriso loro. I sorrisi che alla fine ci accomunano, facendoci superare ogni differenza culturale e linguistica. Nel libro «Una scuola senza muri», Laura Bosio sottolinea che uno dei tratti della scuola Penny Wirton è che quasi tutti sorridono volentieri, nonostante ciò che hanno passato, perché questa esperienza rappresenta per loro un primo passo verso un’altra vita.

Studenti del Liceo Porporato di Pinerolo

«L’inclusione è nel Dna del nostro liceo»

La parola del preside Valter Careglio

Valter Careglio è il dirigente scolastico del Liceo Porporato di Pinerolo. Lo abbiamo incontrato.

Valter Careglio è il dirigente scolastico del Liceo Porporato di Pinerolo. Lo abbiamo incontrato.

Che valenza ha l’avere la scuola Penny Wirton come parte dell’offerta formativa del liceo?

«È un’esperienza di service learning, ovvero una prassi di attività di servizio al territorio che comporta un apprendimento da parte della comunità educante, quindi sia dei docenti sia degli studenti. Di fatto tu impari facendo. Rispetto a qualsiasi attività di tirocinio o di alternanza scuola lavoro, il service learning aggiunge un valore: il servizio agli altri e al territorio. La Penny Wirton è proprio questo, perché da una parte mette in gioco le competenze dei docenti e degli studenti che apprendono e si sperimentano, e dall’altra ha un forte valore rispetto ai temi del volontariato, del servizio civile, della cittadinanza.

Inoltre, aprirsi al territorio vuol dire fare cose con il territorio e per il territorio. Questa scuola è nata in sinergia con Diaconia valdese, Caritas, Ciss (Consorzio intercomunale servizi sociali), e altre realtà del pinerolese.

Un altro aspetto è la sua connotazione politica. Chi crede in questo progetto crede in una società multietnica, nel fatto che i valori e i diritti non dipendono dal fatto di nascere in un posto piuttosto che in un altro, ma tutti devono avere pari opportunità; e la lingua è uno scoglio importante da passare.

Non bisogna confondere il piano istituzionale con quello che è la scuola Penny Wirton. L’istituzione ha i Cpia, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. C’è anche l’alfabetizzazione degli stranieri, ma si occupano di persone in età scolastica. Taglia fuori persone di età maggiore che non sanno l’italiano, mentre la Penny Wirton va a coprire un segmento importante di cui istituzionalmente nessuno si occupa».

Chi sono i volontari della Penny Wirton al Liceo Porporato?

Chi sono i volontari della Penny Wirton al Liceo Porporato?

«Per gestire iniziative così occorrono delle professionalità. E i professori del liceo le possono mettere in campo. Inoltre la Penny Wirton ha avuto la forza di costruire un rapporto con gli ex docenti, personale della scuola che è in pensione e continua a mantenere un impegno. Abbiamo dato un senso a quelle professionalità che pure andando a fare qualcosa di completamente diverso, spendono la loro competenza. Un ex insegnante di lettere è diverso da qualcuno che si improvvisa.

Inoltre si prendono in carico degli studenti in alternanza scuola lavoro.

È un’attività fortemente strutturata e molto significativa. Ha una dimensione sociale, una dimensione politica. È un segmento di volontariato pieno di senso, ovviamente se si crede nell’integrazione».

Si tratta anche di una scelta di campo del dirigente.

«Ci siamo mossi in continuità con quanto fatto dalla precedente dirigente, Maria Teresa Ingicco.

Il Liceo Porporato ha al centro del suo Piano triennale di offerta formativa (il documento fondamentale di programmazione, ndr) il tema dell’inclusione, a tutto tondo. Vuol dire l’attenzione alle persone. Con la scuola di italiano ci occupiamo di persone che non vengono a scuola, ma è un’opportunità molto grande anche per i nostri studenti. Inoltre noi non abbiamo corsi serali, e questa esperienza costituisce un bagaglio importante se un giorno dovessimo realizzarli.

La nostra è una scuola che fino alle 18 è viva, ci sono molte attività e la Penny Wirton è una di queste».

Marco Bello

Bibliografia e sitografia

- Eraldo Affinati, Anna L. Lenzi, Italiani anche noi. Il libro della scuola Penny Wirton, Il Margine, Trento 2011.

- Eraldo Affinati, Anna L. Lenzi, Italiani anche noi. Il libro degli esercizi della scuola Penny Wirton, Il Margine, Trento 2015.

- Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna 2011.

- Vincenzo Carbone, La nozione di integrazione dei migranti forzati, tesi di Master di I livello, Università degli studi Roma tre, 2022.

- Laura Bosio, Una scuola senza muri, Enrico Mariani editore, Milano 2019.

- Fiorucci, R. Cima, La formazione come strumento di inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, tesi di Master di I livello, Università degli studi Roma tre, 2022.

- Sito ufficiale della Penny Wirton: www.scuolapennywirton.it

- Sito «I quaderni della Penny Wirton»: www.iquadernidellapennywirton.it

Hanno firmato il dossier:

- Elisa Sartori

Insegnante di italiano, latino, storia a geografia, attualmente al Liceo Porporato di Pinerolo. Come educatrice, a Torino, si è occupata di minori in condizioni di disagio, di progettazione sociale inclusiva e di percorsi di sostegno per genitori e minori in comunità. Questo dossier è tratto dalla sua tesi di master di primo livello in «Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati», Università degli studi Roma tre.

- Si ringraziano

Valter Careglio, dirigente del Liceo Porporato di Pinerolo, e Joram Gabbio, vicepreside, per i testi degli studenti.

- a cura di Marco Bello

giornalista, direttore editoriale MC.