Abbandonare i combustibili fossili è un’impresa complicata e costosissima. Trovare le materie prime sostitutive lo è altrettanto. Con queste premesse, non ci sono dubbi che la transizione «verde» sarà un’impresa.

Prima il carbone, poi il petrolio, dopo il gas, fatto sta che, più o meno, da 250 anni utilizziamo combustibili fossili per produrre energia. Il risultato è che abbiamo emesso così tanta anidride carbonica da avere provocato l’innalzamento medio della temperatura terrestre di oltre un grado centigrado. Con inevitabili ricadute sul clima che ormai ha perso la regolarità di qualche decennio fa come testimoniano lo scongelamento dei ghiacciai, i lunghi periodi di siccità, le piogge torrenziali che devastano agricoltura e territori. Quando ormai il danno è già stato fatto, i centri di potere stanno meditando di fare qualcosa per mettere un freno alla produzione di anidride carbonica. L’obiettivo universalmente dichiarato è il raggiungimento di emissioni nette uguale allo zero per il 2050. Come dire che per quella data la CO2 prodotta dovrà essere ridotta di circa due terzi rispetto a quella prodotta oggi in modo da riportarla nei limiti di capacità di assorbimento del sistema vegetale presente sul pianeta.

La transizione energetica

Per riuscirci bisogna cambiare radicalmente modo di produrre energia e la parola d’ordine a livello planetario è diventata «transizione energetica» che significa un altro modo di produrre energia elettrica, di produrre calore in ambito industriale e domestico, di alimentare i mezzi di trasporto.

In ambito elettrico le nuove strategie sono il solare, l’eolico, l’idroelettrico. Ma c’è anche chi insiste nel rilancio di tecniche azzardate come le centrali nucleari, mentre si stanno conducendo ricerche nel campo della fusione nucleare, che poi significa riproduzione sulla Terra di quanto avviene all’interno del sole. Quanto alla mobilità, la nuova frontiera è rappresentata dai mezzi elettrici alimentati a batteria o celle a idrogeno.

Tra il dire e il fare: chi paga il passaggio?

La transizione energetica (o green) è tanto facile a dirsi, quanto difficile da attuarsi perché si tratta di un’operazione mastodontica con ripercussioni enormi sia sul piano finanziario che ambientale. Ad esempio, rispetto al primo aspetto, quello finanziario, la European round table, l’associazione delle principali multinazionali europee, valuta che, da qui al 2030, solo in Europa servirebbero 700 miliardi di euro per rinnovare e ammodernare il sistema di produzione e trasmissione elettrica. Fino al 2050 il costo previsto a tale scopo è di 2.300 miliardi di euro. E siamo appena all’ambito elettrico. Nel contempo vanno rinnovati anche gli altri comparti energetici: i riscaldamenti interni alle abitazioni, le fornaci interne alle aziende, la propulsione dei mezzi di trasporto che devono passare dai motori a scoppio ai sistemi alimentati da batterie elettriche o da batterie a idrogeno. Il tutto, poi, va esteso a livello mondiale, considerando anche che ci sono continenti, come quello africano, dove centinaia di milioni di persone non godono ancora di alcun tipo di fornitura elettrica.

In conclusione, secondo i calcoli effettuati dalla banca d’investimento britannica Barclays Bank, da qui al 2050 servono fra i 100mila e i 300mila miliardi di dollari, a livello mondiale, per sostituire il parco energetico oggi basato sui combustibili fossili. Come termine di paragone, si tenga conto che 100mila miliardi corrispondono all’intera ricchezza prodotta in un anno a livello mondiale.

I soldi sono un problema e il primo nodo della transizione energetica è: chi deve sobbarcarsi la spesa? La risposta dipende dall’orientamento politico, ma è verosimile che, chi più chi meno, tutti dovranno fare la propria parte: governi, imprese e famiglie, sapendo che ai governi tocca anche l’attività di regolamentazione e di indirizzo. Tutte iniziative che presentano la propria complessità, ma che sono ampiamente superabili se sostenute da un’adeguata volontà politica. Ciò che invece è di difficile soluzione riguarda gli effetti sociali e ambientali che la transizione green è destinata a sollevare.

Il materiale dell’immateriale

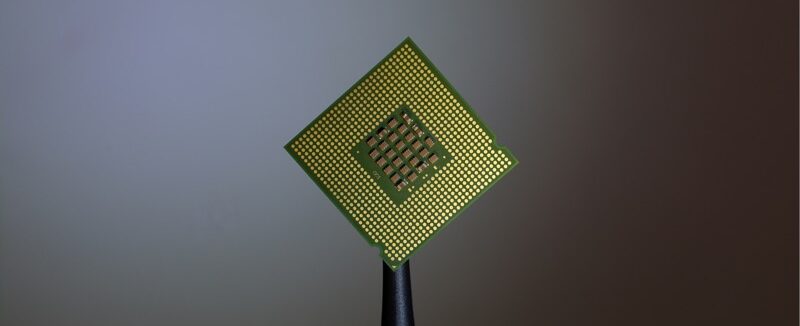

L’affermarsi dell’informatica ci ha fatto credere di essere entrati nell’era dell’immateriale, il tempo in cui si riesce a operare a distanza senza bisogno di alcun mezzo di trasporto né di energia per il loro movimento. Ma si tratta di un’illusione. A questo mondo, d’immateriale non c’è niente, neanche il pensiero, perché, per funzionare, il cervello ha bisogno di nutrimento, ossia di materia. E così pure i nostri congegni elettronici: per funzionare richiedono non solo energia, ma anche materia per dare forma alla tecnologia da cui dipendono. Né tragga in inganno la leggerezza dei microchip, emblema della moderna tecnologia informatica. I microcircuiti all’interno dei nostri computer e dei nostri cellulari sono distillati di processi produttivi che hanno impiegato una quantità di materiale assai più elevato del risultato finale.

Più esattamente per ottenere un microchip di appena due grammi servono 1,5 chilogrammi di combustibili fossili, 0,073 chilogrammi di composti chimici, 31,9 litri d’acqua e 0,7 chilogrammi di gas (in particolare azoto). Come dire che per produrre un microchip ci vuole una quantità di risorse materiali 17mila volte più alta del suo peso finale. Risorse entrate nel ciclo produttivo, ma poi rimosse una volta assolta la propria funzione. E, si noti bene, rimosse, ma non dissolte, bensì gettate in qualche angolo del pianeta sotto forma di rifiuto. Ogni prodotto che usiamo nasconde da qualche parte la zavorra degli scarti di produzione che gli esperti chiamano «zaino ecologico».

I nuovi materiali sono «critici»

I rifiuti nascosti sono solo uno dei problemi che accompagnano i nuovi materiali su cui si basa la transizione energetica. Altrettanto preoccupante è la nuova dipendenza che si sta profilando: il vecchio sistema energetico dipendeva dai combustibili fossili, il nuovo dipende da pochi minerali su cui è già lotta aperta per il loro accaparramento. L’Unione europea ha stilato una lista di 34 minerali strategici ai fini della transizione energetica, di cui alcuni già ampiamente inseriti nella tradizione industriale, altri solo marginalmente. Fra i primi possiamo citare il rame, l’alluminio, il nickel, che nel nuovo corso diventeranno ancora più importanti per il posto occupato nei dispositivi utili alla produzione e alla trasmissione di corrente elettrica. Fra i secondi risaltano il litio, il cobalto, la grafite, ma anche le terre rare, un gruppo di 17 elementi della tavola periodica, tra cui cerio, lantanio, scandio (vedi MC giugno 2024). Un insieme di materiali che trovano un’ampia applicazione in tutti i settori della tecnologia avanzata e delle energie rinnovabili. Fondamentali per costruire magneti, fibre ottiche, batterie ricaricabili, turbine eoliche, pannelli solari, sono elementi imprescindibili di apparecchiature di medicina avanzata, di computer, smartphone e tecnologia aerospaziale, compresa quella a fini militari.

I nuovi minerali a fini energetici sono intriganti anche per il lessico che li accompagna. Potevano essere presentati come salvifici, sostenibili, verdi o in qualsiasi altra versione positiva. Invece, sono etichettati da tutti come «critici». Valga come esempio l’Unione europea che in tutti i documenti dedicati all’argomento ne parla come «materie prime critiche». Altrettanto negativamente sono rappresentate dalle associazioni a difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Ma per ragioni opposte: la società civile teme i rischi per la natura e le popolazioni locali; l’Unione europea teme quelli per la supremazia delle sue imprese. Un timore, quest’ultimo, dettato da due fattori: la scarsità dei minerali e la loro concentrazione in pochi paesi.

Per la verità il capitalismo non si è mai preoccupato della disponibilità di risorse. Ha eletto come zona di crescita economica una porzione ridotta di mondo: soltanto questa aveva il diritto di fare razzia per ogni dove. In altre parole, i paesi occidentali si sono sempre arrogati il diritto di perseguire la crescita infinita, certi che i limiti del pianeta non sarebbero mai stati un ostacolo. Ma oggi che molte altre aree geografiche si sono avviate lungo la strada della crescita economica, il vecchio capitalismo occidentale ha cominciato a capire che la crescita infinita non può esistere.

Materie prime: chi le ha e chi le sa lavorare

A suonare il campanello d’allarme è perfino l’Ocse, l’ufficio studi dei paesi più ricchi incaricato di elaborare strategie di crescita economica per loro conto. Secondo le sue previsioni, da qui al 2060 la domanda mondiale di materie prime crescerà più del doppio, passando dagli attuali 79 miliardi di tonnellate a 169. Del resto, la pressione sui minerali è già evidente attraverso i prezzi.

Il litio carbonato, solo per citare un esempio, è passato da 20mila dollari a tonnellata nel 2018 a 80mila dollari nel gennaio 2023. Certo, i prezzi hanno sempre un andamento altalenante perché risentono della speculazione finanziaria, ma le previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia rispetto alla domanda di minerali a fini energetici non ammettono dubbi. Secondo i suoi calcoli, nel 2040 la domanda di nichel sarà due volte più alta rispetto al 2010, mentre quella di cobalto cinque volte più alta. Quanto al litio, nel 2030 la sua richiesta sarà quattro volte più alta rispetto a oggi. Di conseguenza un quesito si pone con forza: nel futuro ci saranno minerali a sufficienza per tutti? E se non dovessero essercene, chi deciderà chi può averne? Sicuramente un grande decisore sarà il prezzo di vendita, destinato ad aumentare per tutti i minerali: chi potrà comprarli a qualsiasi prezzo sarà il vincitore, gli altri dovranno leccarsi le ferite. A fare da discrimine, insomma, sarà la ricchezza. Ma anche la nazionalità perché saranno avvantaggiati i paesi con riserve nel proprio sottosuolo e con capacità di raffinazione. Una situazione ad oggi molto sbilanciata.

Parlando di estrazione, ad esempio, si scopre che pochi paesi sono produttori di minerali critici. Spicca la Repubblica democratica del Congo per cobalto e tantalio, il Sudafrica per il manganese, la Cina per le terre rare, l’Australia e il Cile per il litio. E se passiamo all’attività di lavorazione e raffinazione delle materie prime, scopriamo che il livello di concenrazione è ancora più marcato.

Da questo punto di vista il primato spetta alla Cina rispetto a una grande quantità di metalli. La sua quota di raffinazione si aggira intorno al 35% per il nichel, al 50% per l’alluminio, al 60% per litio e cobalto, addirittura al 100% per le terre rare pesanti. Uno scenario che spaventa in particolare l’Unione europea, che fra tutte le potenze economiche è quella più sguarnita di minerali e di imprese siderurgiche.

Dalla globalizzazione all’autarchia

Ormai il tempo della globalizzazione, del consideriamoci tutti amici e lasciamo che il mondo sia un unico grande mercato dove ognuno va a comprare dove è più conveniente, è passato. Le imprese non fanno soldi solo per sé, ma sono anche garanzia di introiti per le casse statali e fonte di stabilità occupazionale. Di conseguenza, la politica ha scoperto che troppa globalizzazione fa male agli interessi interni e ha cominciato a tirare il freno. Anche su richiesta di tutte quelle imprese nazionali che dalla globalizzazione ci stavano rimettendo, tutte le grandi potenze economiche stanno virando verso un maggior senso di casa per ridurre la dipendenza dall’estero rispetto alle risorse strategiche. Hanno iniziato gli Stati Uniti ed è seguita a ruota l’Unione europea che, nel marzo 2023, ha varato un regolamento per rilanciare l’apertura di miniere dismesse e siti industriali utili a produrre metalli strategici per la transizione energetica. L’obiettivo dichiarato è che per il 2030 si estragga internamente almeno il 10% dei minerali strategici e si lavori nei paesi europei il 40% dei minerali utilizzati. È anche previsto che il 25% provenga da materie prime riciclate. In ogni caso, il regolamento più che obblighi per i governi, prevede facilitazioni finanziarie e normative per favorire il nuovo corso autarchico. Che, però, non tutti vedono con favore perché l’estrazione si accompagna spesso a processi di alterazione ambientale che inquinano il territorio, compromettono le falde acquifere, pongono a rischio la salute degli abitanti. Di questo tema, però, ci occuperemo nel prossimo articolo.

Francesco Gesualdi