Taiwan, l’isola ribelle

Sommario

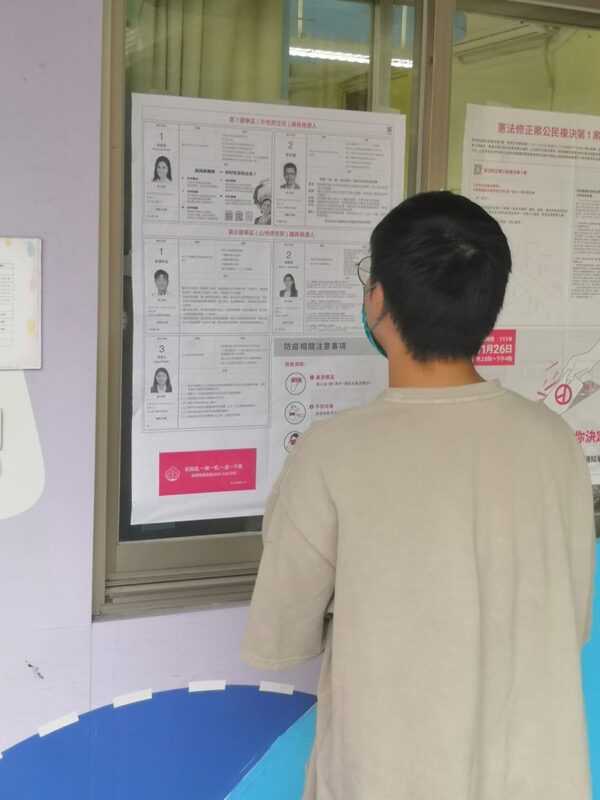

Elezioni presidenziali: i candidati e le alleanze

Ombelico del mondo

Il prossimo gennaio si svolgeranno le elezioni presidenziali a Taiwan. Il panorama politico è diviso tra chi è più vicino a Pechino e chi spinge per il riconoscimento formale del Paese. Per la prima volta ci sono pure due candidati indipendenti. In ogni caso la Cina e gli Usa guardano al voto con attenzione. Da fronti opposti.

«Se voterò? Ma certo, anche se penso che non cambierà molto». E invece potrebbe cambiare tanto, forse tutto. Stacy, 27 anni, parla sotto il cocente sole estivo di Taipei mentre cammina su Ketagalan Boulevard insieme ad altre migliaia di persone. Sono tutti lì per protestare contro il governo taiwanese. Le motivazioni sono diverse. Lei in particolare chiede la riforma del sistema di edilizia pubblica. «Per i giovani è impossibile comprare una casa», dice.

Di fronte, il palazzo presidenziale costruito dall’architetto Uheji Nagano per ospitare il governatore dell’era coloniale giapponese (1895-1945). Alle spalle, non troppo lontani, Liberty Square e il memoriale di Chiang Kai-shek, capo del partito nazionalista cinese (Kuomintang, Kmt) che si rifugiò a Taiwan dopo aver perso la guerra civile con il Partito comunista di Mao Zedong (1949). Restò al potere fino alla morte, nel 1975, e guidò il regime autoritario nella Repubblica di Cina, nome con cui Taiwan è indipendente de facto. La legge marziale era stata imposta nel 1947 e restò in vigore fino al 1987. Non si poteva votare.

Un voto importante

Il 13 gennaio prossimo, i cittadini dell’isola principale di Taiwan e delle isole minori (da Kinmen alle Matsu, dalle Penghu a Green Island) andranno alle urne per le elezioni presidenziali. Nella prospettiva molto concreta e disillusa di Stacy, chiunque vincerà non risolverà i suoi problemi. Ma in una prospettiva più ampia, il voto taiwanese potrebbe essere il più importante del 2024 a livello mondiale. Può sembrare un azzardo dirlo, soprattutto considerando che a novembre del prossimo anno sono in programma le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ma la Repubblica popolare cinese, la Cina continentale guidata da Xi Jinping, sa che la postura statunitense le resterà piuttosto ostile, a prescindere da chi sarà l’inquilino della Casa Bianca. L’esito del voto taiwanese può invece cambiare, e di molto, le relazioni sullo stretto (lo stretto di Taiwan, tra l’isola principale e il continente, ndr) viste le nette differenze tra i vari candidati e gli equilibri mondiali potrebbero modificarsi verso un maggior peso della Cina popolare.

«Ho sempre votato per il Dpp (Partito progressista democratico, indipendentista, ndr), ma stavolta ho paura che se vince ancora potrebbe davvero esserci la guerra», dice Tzu-sheng, architetto di 42 anni. «Ho paura che se vince un candidato dell’opposizione ci svendano a Pechino», dice invece Jiaqi, lavoratrice dell’industria dell’intrattenimento locale. Due visioni antitetiche che rimandano al modo in cui i due partiti principali presentano il voto (Dpp, al potere, più lontano da Pechino, e Kmt, opposizione, più vicino, ndr).

Progressisti o nazionalisti?

Si ricorda che Taiwan, pure essendo indipendente de facto, è riconosciuta da soli 13 paesi al mondo, mentre la Cina popolare la considera proprio territorio. Da tempo, il Kmt parla di una «scelta tra guerra e pace». Una definizione lanciata da Ma Ying-jeou, ex presidente e unico leader di Taipei ad aver incontrato un omologo di Pechino (Xi Jinping, nel 2015 a Singapore). Ma anche unico ex presidente a essere andato in Cina continentale, in un significativo viaggio effettuato lo scorso marzo. Proprio mentre l’attuale presidente Tsai Ing-wen (Dpp) effettuava un contestato doppio transito negli Stati Uniti, durante il quale ha incontrato lo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy (esautorato lo scorso ottobre, ndr).

Lai Ching-te, attuale vicepresidente e candidato della maggioranza Dpp, parla invece di «scelta tra democrazia e autoritarismo». Il Kmt dice dunque che in caso di nuova vittoria del Dpp si rischia un conflitto sullo stretto. E che sarebbe sostanzialmente provocato da un governo taiwanese incapace di mantenere il dialogo con Pechino. Il Dpp suggerisce invece che in caso di ritorno al potere del Kmt (che non governa dalle elezioni del 2016), Taiwan potrebbe avvicinarsi in qualche modo al modello di Hong Kong, venendo assorbito nella Cina continentale.

Due visioni estreme, che seguono la tradizionale contrapposizione del bipolarismo taiwanese. Un bipolarismo nel quale è impossibile trovare una sintesi, perché la visione è opposta non solo su temi concreti, come le relazioni intrastretto, ma anche sul senso di sé e della propria identità. Sostenere uno o l’altro partito non è solo una scelta politica, ma tocca un livello più intimo che lambisce quello storico culturale.

Una sola Cina

Il Kmt è erede del partito fondato da Sun Yat-sen che governò la Cina continentale fino alla vittoria dei comunisti nella guerra civile (1949). Non solo propone un dialogo più fruttuoso con Pechino, ma continua a vedere Taiwan come parte della Cina. Non la Repubblica popolare cinese, ma la Repubblica di Cina, di cui ormai non restano che frammenti, ma la cui architettura formale e lessicale tutela secondo il Kmt il mantenimento dello status quo. In che modo? Sulla base del cosiddetto «Consenso del 1992», un accordo tra funzionari di Kmt e Partito comunista che riconosce l’esistenza di un’unica Cina ma «con diverse interpretazioni». In sostanza, i due ex rivali della guerra civile nel 1992 riconobbero di far parte tutti di una stessa entità ma senza mettersi d’accordo su quale fosse la sua espressione politica e istituzionale legittima. Un’ambiguità voluta per mantenere in piedi lo status quo, ma che Pechino è sempre stata convinta giocasse a suo favore. Il ragionamento è il seguente: se a Taipei riconoscono che esiste una sola Cina e nel mondo quasi tutti i paesi (tranne 13) riconoscono Pechino come governo legittimo della Cina, prima o poi la riunificazione (o unificazione, come la chiamano a Taiwan) sarà una conseguenza naturale. Questo principio non è però riconosciuto dal Dpp di Tsai. L’attuale presidente è espressione della parte più moderata del partito, quella che non persegue l’indipendenza formale come Repubblica di Taiwan (che segnerebbe una cesura definitiva e inaccettabile per Pechino) ma che sostiene la cosiddetta «teoria dei due stati». In sostanza, Tsai non riconosce che le due sponde dello stretto facciano parte di una «unica Cina» ma si dice aperta al dialogo qualora Pechino non ponga precondizioni e riconosca l’esistenza di due entità non interdipendenti. Da qui l’assenza totale di dialogo politico tra i due governi dal 2016, da quando cioè Tsai è stata eletta per la prima volta. In questi anni, l’ecosistema sullo stretto è molto mutato. Da una parte, Pechino ha operato un’escalation coercitiva su diversi piani. A livello diplomatico, ha portato nove paesi a rompere i rapporti diplomatici ufficiali con Taipei e a stabilirne con la Repubblica popolare. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’Honduras, che proprio alla vigilia della partenza di Tsai per l’America centrale, lo scorso aprile, ha annunciato l’avvio delle relazioni con Pechino. Ma nel mirino ci sarebbe anche il Guatemala.

Il candidato radicale

Lai, membro del Dpp come Tsai e suo potenziale successore, è invece particolarmente inviso a Pechino perché è considerato più radicale. Questo soprattutto per alcune sue dichiarazioni passate, in cui si era raffigurato come un «lavoratore per l’indipendenza di Taiwan». Cosa ben diversa dal riconoscere e dire di voler tutelare la sovranità de facto di Taiwan come Repubblica di Cina, la posizione ufficiale di Tsai e oggi dello stesso Lai che ha molto smussato la sua retorica e le sue esternazioni sulle relazioni intrastretto da quando è vicepresidente.

Ma a Pechino ricordano che nel 2019, il detestato partito di maggioranza fu sull’orlo della scissione per i contrasti tra l’ala radicale di Lai e quella più moderata di Tsai. Ad agosto, anche Lai ha effettuato un doppio transito negli Usa (dal profilo molto più basso rispetto a quello di Tsai) nell’ambito di un viaggio in Paraguay. Si è impegnato a presentarsi in continuità con Tsai, ma poco prima di partire si è lasciato sfuggire il desiderio che il futuro presidente taiwanese potesse entrare alla Casa Bianca. Eventualità che significherebbe un riconoscimento ufficiale incompatibile con lo status quo.

A Pechino queste uscite fanno comodo per descriverlo come «secessionista» nel messaggio rivolto all’esterno per giustificare le proprie reazioni coercitive, anche se sui media di stato c’è chi sostiene che di Lai non si fiderebbero nemmeno gli Usa, in un messaggio stavolta rivolto al pubblico interno e taiwanese.

L’ex poliziotto e il medico

Hou è invece il sindaco di Nuova Taipei, limitrofa alla capitale. Direttore generale dell’Agenzia nazionale di polizia tra il 2006 e il 2008, si riteneva potesse avere simpatie per il Dpp, ma è entrato invece nella fila del Kmt. Il suo passato di uomo di legge e di ordine sembrava piacere a molti, anche se per gli elettori Dpp il fatto che Hou sia stato poliziotto durante e dopo il periodo della legge marziale (1947-1987, vedi cronologia, ndr) è problematico. Molti lo ricordano come l’ufficiale che nel 1989 guidò la carica nell’ufficio di Cheng Nan-jung, un editore indipendentista che si auto immolò nel suo ufficio piuttosto che lasciarsi arrestare.

A complicare le ambizioni di Hou c’è anche un terzo incomodo, molto ingombrante. Si tratta di Ko Wen-je, popolare medico ed ex sindaco di Taipei che da qualche anno ha lanciato il suo Taiwan people’s party (Tpp). Ko propone una terza via rispetto a Dpp e Kmt. Il primo troppo ostile a Pechino, il secondo troppo asservito, dice lui. E quando propone un maggiore dialogo con il Partito comunista, a molti elettori suona più credibile rispetto al Kmt. Questo perché, a differenza di quest’ultimo, non ha il retaggio storico della legge marziale e il senso di appartenenza esplicito alla sfera storico culturale cinese.

Il Tpp sta attuando una campagna molto aggressiva e sembra piacere ai giovani oltre che alla classe imprenditoriale. Aver guidato Taipei è un biglietto da visita importante, nella zona dove gli affari intrastretto sono più intensi. Messo alle strette sul «consenso del 1992», nodo della discordia, se l’è cavata fin qui dicendo che, prima di esprimersi, a riguardo dovrebbe parlare con Xi per capire come lo intende Pechino.

Basterà a vincere? Difficile, se i candidati dell’opposizione resteranno tre, contro il solo Lai, a occupare tutto lo spazio dello spettro «verde», quello più incline al riconoscimento di Taiwan.

L’industriale

Già, perché il Kmt (come già altre volte in passato) si è diviso. Il candidato sconfitto al processo di selezione interno del partito, Terry Gou, è sceso in campo come indipendente. Con l’obiettivo, dice, di unire tutto il campo anti Dpp. Gou è il fondatore e patron della Foxconn, gigante dell’elettronica e primo fornitore di iPhone per Apple. Ma ha anche enormi interessi in Cina continentale, dove si trovano ancora la maggior parte dei suoi impianti. Tra cui quello immenso di Zhengzhou, ribattezzato «iPhone City».

«Non lascerò che Taiwan diventi la prossima Ucraina. Anzi, farò sì che Taiwan superi Singapore nel giro di 20 anni e abbia il più alto Pil pro capite in Asia», sono le due impegnative promesse elargite nella conferenza stampa di agosto in cui ha sciolto la riserva sulla sua candidatura. Il rischio, dunque, è che la discesa in campo di Gou possa ulteriormente frammentare la scelta anti Dpp e favorire lo stesso Lai.

Secondo diversi sondaggi, in uno scenario a quattro candidati (inedito per Taiwan) il vantaggio dell’attuale vicepresidente sembra destinato infatti ad allargarsi. Per avere speranze, Gou dovrebbe raggiungere un accordo con Hou o Ko, oppure con entrambi. Una sua eventuale ascesa alla presidenza non dispiacerebbe a Xi. E, probabilmente, neppure a Donald Trump, che nel 2019 accolse il «vecchio amico» Gou alla Casa bianca, dove il tycoon potrebbe rientrare nel gennaio 2025.

Cosa cambierà

L’esito delle elezioni potrebbe cambiare di molto le dinamiche intrastretto.

È probabile che, dopo il voto, Xi aumenterà il pressing. Militare e strategico in caso di vittoria del Dpp, che per la prima volta da quando si svolgono le elezioni libere (dal 1996) potrebbe vincere per la terza volta consecutiva le presidenziali.

In caso di vittoria del Kmt, invece, il pressing sarebbe politico, per sottoscrivere accordi o ottenere garanzie di rilievo sul riavvicinamento.

«La Cina non rinuncerà al suo obiettivo di unificazione a prescindere che ciò avventa con i negoziati o con la forza. Nei prossimi anni, le relazioni tra le due sponde dello stretto saranno influenzate dalla competizione strategica tra Washington e Pechino, ma anche dalla saggezza e dalla capacità di Taiwan di gestire questa difficile relazione», sostiene Alexander Huang, direttore del dipartimento internazionale del Kmt e suo rappresentante negli Stati Uniti. «Una vittoria del Kmt ridurrebbe in larga misura la tensione attraverso lo stretto, quantomeno nel breve termine», aggiunge. «Sì, ma a patto di cedere pezzi della nostra sovranità de facto», dicono i sostenitori del Dpp. Prospettive e scenari diversi, che possono avere un impatto anche a livello globale.

Lo stretto di Taiwan non è solo una fondamentale via di passaggio delle merci, ma anche uno degli snodi principali del commercio globale. Per non parlare dell’industria strategica dei semiconduttori, di cui Taiwan è la capitale mondiale del comparto di fabbricazione e assemblaggio.

Secondo alcuni studi, se il G7 sanzionasse la Cina continentale in caso di crisi su Taiwan, l’economia globale perderebbe almeno tremila miliardi di dollari, equivalenti al Pil del Regno Unito nel 2022. Peggio della guerra in Ucraina. Senza contare il rischio di espansione di un ipotetico conflitto con coinvolgimento di paesi limitrofi come il Giappone, o persino degli Stati Uniti in quello che potrebbe diventare un confronto diretto tra le due potenze.

La speranza è che Taiwan diventi, come sostengono tutti i candidati alle presidenziali pur con ricette diverse, un elemento di stabilità nello scenario regionale e globale.

Sì, il 13 gennaio prossimo può cambiare tanto.

Lorenzo Lamperti

Cronologia essenziale

Dai portoghesi alle incursioni di Pechino

- Fino al sedicesimo secolo Taiwan è isolata, abitata quasi esclusivamente dalla popolazione indigena.

- 1544. Arrivano i portoghesi, che le danno il nome di Ilha Formosa. Anche gli spagnoli mettono piede al nord dell’isola.

- 1622-1662. Presenza olandese sull’isola. È la prima che avvia una modernizzazione di Taiwan.

- 1662. Gli olandesi vengono cacciati dall’esercito di Koxinga, lealista della dinastia Ming. L’ammiraglio Shi Lang convince dell’importanza strategica di Taiwan lo scettico imperatore Kangxi, che l’aveva definita una «palla di fango».

- Dal 1683 Taiwan e le Penghu fanno parte dell’impero Qing come una prefettura della provincia del Fujian.

- 1885. Taiwan diventa provincia.

- 1895. I Qing cedono Taiwan e le Penghu all’impero giapponese. I taiwanesi si ribellano e dichiarano indipendenza, stabilendo la Repubblica di Taiwan, la prima repubblica asiatica, ma cinque mesi dopo viene presa dai giapponesi la capitale Tainan.

- 1945. Con la fine della Seconda guerra mondiale, Taiwan e le isole Penghu vengono consegnate alla Repubblica di Cina, in quel momento governo legittimo della Cina continentale.

- 1947. Dal cosiddetto «incidente del 28 febbraio del 1947» nasce una grande rivolta contro il governo del Kuomintang (Kmt). I leader e le élite locali vengono massacrati. Inizia l’era della legge marziale e del «terrore bianco».

- 1949. Chiang Kai-shek perde la guerra civile contro i comunisti di Mao e ripara a Taiwan con esercito e apparato statale del Kmt. Sul continente nasce la Repubblica popolare cinese.

- 1954-55 e 1958. Prima e Seconda crisi sullo stretto di Taiwan. Si indicano così due crisi militari avvenute nello stretto tra l’esercito della Cina continentale e quello di Taiwan, quest’ultimo appoggiato dagli Usa.

- 1971. La Repubblica popolare cinese ottiene il seggio alle Nazioni Unite al posto della Repubblica di Cina.

- 1975. Muore Chiang Kai-shek, il potere passa al figlio, Chiang Ching-kuo.

- 1979. Gli Stati Uniti avviano relazioni diplomatiche ufficiali con Pechino e rompono quelle con Taipei, emanando però il Taiwan relations act che stabilisce il sostegno alle capacità difensive taiwanesi.

- 1986. Inizia la transizione democratica. Viene fondato il Partito progressista democratico (Dpp, sigla inglese).

- 1987. Abolizione della legge marziale.

- 1995-1996. Terza crisi sullo stretto. Pechino realizza delle manovre d’intimidazione militare, che sono però un fallimento.

- 1996. Prime elezioni presidenziali libere. Vince Lee Teng-hui, del Kmt, ma primo di origine taiwanese.

- 2000. Chen Shui-bian diventa il primo presidente del Dpp. Nel 2009 sarà condannato per corruzione.

- 2008. Ritorna al potere il Kmt con Ma Ying-jeou. Inizia la grande distensione con Pechino.

- 2014. Il Movimento dei girasoli occupa il parlamento per protestare contro quello che considera un’eccessivo avvicinamento a Pechino.

- 2015. Ma Ying-jeou e Xi Jinping si incontrano a Singapore nel primo colloquio di sempre tra i leader delle due sponde dello Stretto.

- 2016. Tsai Ing-wen, del Dpp, conquista il primo mandato presidenziale e a novembre ha una conversazione telefonica con il neo eletto Donald Trump. Peggiorano le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

- 2020. Tsai Ing-wen conquista il secondo mandato, favorita dall’effetto della repressione di Pechino delle proteste di Hong Kong.

- 2022. Nancy Pelosi visita Taipei. La Cina avvia imponenti esercitazioni militari intorno a Taiwan.

L.L.

Lo «scudo di silicio»

Scudo di silicio. Oppure montagna sacra che protegge Taiwan. O, ancora, petrolio elettronico. Sono alcuni dei modi con i quali viene indicata la produzione taiwanese di semiconduttori, capitolo sempre più strategico della contesa tecnologica globale.

Le aziende taiwanesi controllano oltre il 65% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio dei microchip. Il dominio è ancora più esteso dal punto di vista qualitativo: i produttori taiwanesi detengono il 92% della manifattura di chip sotto i dieci nanometri. Praticamente la totalità, assieme a quelli sudcoreani. Se ci fosse una capitale mondiale dei semiconduttori, sarebbe il Science park di Hsinchu. In un’area di 1.400 ettari operano circa 400 compagnie high-tech che generano oltre il 10% del pil e più del 30% dell’export di Taipei. Quando è stato fondato nel 1980, il parco era una landa desolata. Oggi è considerata la Silicon Valley taiwanese. Nessuno può prescindere dal «petrolio elettronico» prodotto a fiumi in questi impianti.

Soprattutto dalla Taiwan semiconductor manufacturing company, Tsmc, che da sola fabbrica oltre il 50% dei chip al mondo. Il suo fondatore è Morris Chang, ultranovantenne che ancora oggi svolge un ruolo di «ambasciatore» di Taiwan in consessi internazionali come i summit dell’Apec (Asia Pacific economic cooperation). Qui, a Bangkok, ha avuto nel 2022 un colloquio con Xi Jinping. In assenza di dialogo politico tra i governi, i colossi dei chip svolgono un ruolo diplomatico tra le due sponde dello stretto.

La stessa Tsmc ha stabilimenti in Cina e i semiconduttori taiwanesi continuano a fluire verso il «continente». Ma da alcuni anni gli Usa stanno provando a recidere quel cordone tecnologico. Tra 2024 e 2025 dovrebbe aprire la prima fabbrica di Tsmc in Arizona, mentre la Casa bianca impone nuove restrizioni per provare a tagliare fuori la Cina dalle catene di approvvigionamento.

Taiwan vorrebbe continuare a esportare verso Pechino. Non c’è solo una motivazione economica, ma anche politica e strategica. Finché i chip taiwanesi sono indispensabili a Xi, questo serve come deterrente a possibili azioni militari. Non è in realtà l’elemento decisivo, e la contesa va ben oltre i chip. Ma intanto, il resto mondo, accortosi della enorme dipendenza sviluppata nei confronti di Taiwan, prova ad accaparrarsi i suoi chip. Rischiando di ammaccare quello scudo di silicio.

L.L.

Dalla repubblica di Cina a Taiwan

In cerca di identità

Nei sondaggi tra gli abitanti dell’isola, aumenta il numero di chi si definisce solo taiwanese, mentre diminuiscono coloro che si sentono solo cinesi. Il governo spinge per rafforzare la narrativa identitaria. Per questo utilizza anche l’intrattenimento e il cinema. È in corso una «taiwanizzazione».

Il pezzo più fotografato è un cavolo di giada. Appena più grande di una mano, era un tempo parte della dote della consorte dell’imperatore della dinastia Qing. Si trovava alla Città Proibita di Pechino. Oggi invece è una delle principali attrazioni del museo nazionale di Taipei, che ospita una collezione permanente di quasi 700mila pezzi. Una delle più grandi al mondo, copre ottomila anni di storia cinese dall’età neolitica fino alla fine dell’impero e alla rivoluzione che portò alla fondazione della Repubblica di Cina. Già, perché il museo nazionale di Taipei è il museo della Repubblica di Cina. Al suo interno, artefatti che a Pechino considerano trafugati perché testimonianze fondamentali della storia cinese di cui la Repubblica popolare si considera unica legittima erede. Tanto che, nell’ottobre 2022, è esplosa una polemica per alcuni incidenti museali a causa dei quali si sarebbero rotte la «tazza da tè gialla con il disegno del drago verde» della dinastia Qing (1636-1911) e una porcellana bianca e blu della dinastia Ming (1368-1644).

Esattamente 305 chilometri a sud del palazzo del museo nazionale di Taipei, nei sobborghi dell’antica capitale di Tainan, sorge invece il museo nazionale della storia di Taiwan. La sua apertura, inizialmente prevista per il 2008, è avvenuta nel 2011 dopo 12 anni di preparativi. Il museo contiene circa 60mila manufatti che ripercorrono le influenze aborigene, olandesi, spagnole, britanniche e giapponesi sull’isola. Qui il centro della storia è appunto Taiwan, non la Cina o la civiltà cinese.

Con buona dose di equilibrismo semantico sugli avvenimenti degli ultimi sette decenni, il percorso espositivo assume un punto di vista diverso sulla storia dell’isola. L’apertura del museo nazionale è un passaggio chiave per capire come si percepiscono le nuove generazioni di taiwanesi.

«Quando andavo a scuola io, studiavamo la storia e la geografia della Cina. Non sapevamo nulla di Taiwan», racconta Pei-yu, 40 anni. «Sui libri dei miei figli invece si parla di Taiwan e la Cina è per lo più percepita come qualcosa di esterno», spiega. L’educazione è un elemento fondamentale. A questo proposito viene in mente quanto dichiarato nell’agosto 2022, in un’intervista, da Lu Shaye, ex ambasciatore cinese a Parigi, che menzionò la necessità di «rieducare» i taiwanesi a «riunificazione» avvenuta.

Sempre più «solo taiwanese»

Se per Chiang Kai-shek i taiwanesi erano «giapponesizzati» dopo i 50 anni di dominio coloniale nipponico, l’attuale Partito comunista cinese è spaventato da quella che definisce «desinizzazione» di oggi.

Se per i taiwanesi di una certa età la distanza con la Cina continentale è soprattutto politica, per quelli più giovani invece la distanza è anche socioculturale. Persino storica e identitaria.

Ogni anno, la National Chengchi University di Taipei svolge due sondaggi sulla questione identitaria. Le scelte messe a disposizione degli intervistati sono tre alla richiesta di autodefinizione: taiwanese, cinese, sia taiwanese sia cinese. Nel 1992, quando cominciarono le rilevazioni, il 25,5% si definiva solo cinese e il 17,6% solo taiwanese, col restante 46,4% taiwanese e cinese. A giugno 2023, il 62,8% si definiva solo taiwanese, il 30,5% taiwanese e cinese, il 2,5% solo cinese.

La forbice si amplia ulteriormente a favore del solo taiwanese nel segmento degli under 25. Ecco il principale timore di Pechino, in passato convinta che il tempo giocasse dalla sua parte: i taiwanesi si stanno allontanando sempre di più dalla Cina continentale. Un processo accelerato dalla democratizzazione avviata negli anni Ottanta.

L’apertura democratica è stata avviata da una negoziazione tra potere e società civile, con i movimenti civili sempre attivi nonostante la dura repressione di Chiang. L’isola principale di Taiwan doveva essere inizialmente una base temporanea nell’attesa di riprendersi la Cina continentale. È qui che si è creata la rottura tra waishengren, i cinesi continentali arrivati a Taiwan dopo il 1945, e i benshengren, nativi taiwanesi di etnia han. Una divisione e una tensione intraetnica che ha alimentato la nascita del nazionalismo taiwanese e lo sviluppo di un’identità «altra» rispetto a quella cinese continentale.

La transizione democratica è stata avviata dal figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, in una sorta di ascolto delle istanze sempre vive di attivisti e oppositori. Ma quella vissuta da Taiwan non è stata una semplice democratizzazione del sistema politico, è stato anche l’avvio di una ridefinizione della sua identità. La scelta di Lee Teng-hui, nativo taiwanese, come successore di Chiang Ching-kuo ha rappresentato il punto di congiunzione che ha attenuato la divisione tra waishengren e benshengren.

Dal 2000 il primo presidente del Dpp, Chen Shui-bian, poi condannato per corruzione, ha contribuito a rafforzare l’identità taiwanese, cambiando la denominazione di aziende e luoghi pubblici. Per la prima volta sono stati affrontati pubblicamente gli orrori del «terrore bianco» (come viene chiamato il regime instaurato durante legge marziale, dal febbraio 1947 al 1987, ndr), con conseguente rivalutazione in negativo della figura di Chiang. Oggi, il suo memoriale ospita insieme un’esposizione dei suoi cimeli, una statua in suo onore con due guardie armate e un museo dei diritti umani che racconta la brutale repressione da lui attuata nei confronti degli oppositori.

Diritti civili e cinema

A contribuire al rafforzamento del senso di alterità taiwanese rispetto alla Cina continentale c’è anche l’avanzamento sul fronte dei diritti civili. Una spinta molto forte in tal senso, che ha funzionato anche sul fronte esterno, è stata la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nel 2019. Proprio mentre partiva la repressione delle proteste di Hong Kong, altro elemento spartiacque che ha allontanato Taiwan dalla Repubblica popolare, convincendo tanti, anche tra i più possibilisti, che il modello «un Paese, due sistemi» in vigore nell’ex colonia britannica non potesse essere accettato.

Il cambiamento lo si vede anche nella produzione cinematografica e televisiva, sul quale il governo taiwanese sta insistendo molto per rafforzare una narrativa identitaria che evidenzi le diversità con la Cina continentale sotto il punto di vista non solo politico, ma anche storico ed etnico-linguistico. Se in passato le produzioni televisive e cinematografiche ad alto budget erano per lo più rivolte a raccontare le vicende delle dinastie dell’impero cinese, o al limite della storia repubblicana (non popolare) cinese, ora si finanziano più volentieri altri tipi di opere. Tra gli esempi più noti c’è Seqalu – Formosa 1867, prodotto dal Taiwan public television service e destinatario di un’imponente campagna pubblicitaria. La serie televisiva, approdata anche su Netflix, è un adattamento del romanzo Lady Butterfly of Formosa di Chen Yao-chang, un ex politico del Dpp.

La sua storia è basata sul naufragio del mercantile statunitense Rover al largo delle coste taiwanesi, avvenuto per aver colpito una barriera corallina nel marzo 1867. Quattordici marinai americani furono uccisi dagli aborigeni taiwanesi per vendetta dopo l’uccisione di decine di membri della tribù Kaolut da parte dei tanti stranieri che erano circolati per secoli intorno all’isola. Incidente dal quale nacque una spedizione militare di Washington appoggiata dalle forze cinesi della dinastia Qing.

Sia il romanzo sia la serie puntano a sottolineare la varietà etnica e culturale di Taiwan. D’altronde lo scrittore Chen dice di essere discendente dei Siraya, una delle popolazioni aborigene dell’isola. Ma sono tanti gli esempi che fanno capire come ci si trovi di fronte a una tendenza ben precisa.

Diversi film degli ultimi anni raccontano storie legate alla comunità Lgbtq+.

Island Nation racconta la transizione democratica di Taiwan dopo la legge marziale. Days we stared at the sun è, invece, incentrato sul movimento dei girasoli che di fatto contribuì alla vittoria di Tsai Ing-wen alle elezioni del 2016 dopo aver occupato nel 2014 per 23 giorni lo yuan legislativo (il parlamento unicamerale taiwanese) per protestare contro un accordo sul settore terziario con Pechino proposto dall’amministrazione Kmt del presidente Ma Ying-jeou. Un’esperienza, quella del movimento dei girasoli, poi parzialmente assorbita dall’amministrazione Tsai e così normalizzata. E in parte disillusa. La recente serie Wave makers descrive invece una campagna elettorale taiwanese senza fare riferimenti alla Cina, e la cattiva gestione di abusi sessuali all’interno di un partito. Da essa è scaturita un’ondata di #MeToo con denunce all’interno di partiti reali (Dpp compreso), istituzioni e mondo dell’intrattenimento.

Taiwan ha, inoltre, annunciato l’obiettivo di diventare un paese bilingue (quantomeno a livello ufficiale) con l’elevazione dell’inglese a lingua ufficiale entro il 2030. Tsai vorrebbe che il mondo vedesse Taiwan come «occidentale, pur se influenzata dalla civilizzazione cinese e formata dalla tradizione asiatica», come ha scritto in un articolo di due anni fa su Foreign affairs.

Raccontare la storia di Taiwan al mondo è diventato un obiettivo primario, come si può notare dalla creazione della piattaforma in lingua inglese TaiwanPlus, lanciata nella seconda parte del 2021.

Taiwanizzazione

Il Dpp non persegue, almeno per ora, una dichiarazione di indipendenza formale come Repubblica di Taiwan. Consapevole che la mossa porterebbe a una scontata reazione militare di Pechino, ma anche del 40% circa della popolazione che si sente appartenente alla sfera culturale cinese. Intanto, però, prosegue la taiwanizzazione del suo messaggio, a più livelli. Basti pensare al nuovo passaporto che, rispetto al passato, mantiene il nome Repubblica di Cina solo in caratteri cinesi, con il nome Taiwan leggibile in caratteri latini.

Oppure al logo per la festa nazionale del 10 ottobre, che ancora una volta omette il nome Repubblica di Cina, nonostante si tratti della celebrazione di quanto successo nel 1911 con la rivolta di Wuchang che diede vita alla rivoluzione Xinhai: l’inizio della fine per l’impero Qing. Una giornata commemorata anche dalla Repubblica popolare.

Taiwan è un luogo con più livelli di lettura, che ancora si interroga su se stesso. Come la domanda che si pone Momo, la protagonista del romanzo simbolo della letteratura sci-fi queer taiwanese, Membrane di Chi Ta-wei: «Ma il passato che conosco è reale o fittizio?». Un racconto scritto non a caso negli anni Novanta, nel vortice di autoanalisi che ha portato i taiwanesi a osservare le ferite del passato e li ha condotti sulla strada di un complesso processo di ricostruzione identitaria in corso ancora oggi. E a porsi domande le cui risposte non sono mai univoche. Non ancora.

Lorenzo Lamperti

Le diverse strategie per «riassimilare» Taiwan

riprendere L’isola ribelle

Donne e uomini di Taiwan, da oltre 70 anni sono abituati all’ipotesi di un’invasione dal continente. Chi può, si prepara una via di fuga, mentre in città compaiono i cartelli per improbabili rifugi. La strategia di Pechino non è solo militare, bensì molto diversificata. Per il presidente Xi Jinping è solo questione di tempo.

Sono apparsi un poʼ in sordina, ma ci sono. Evacuation shelter (rifugio per lʼevacuazione): 600 metri in quella direzione. Con tanto di mappa, percorso più rapido e numeri di emergenza. In diversi angoli di Taipei sono apparsi questi cartelli di colore verde. Sono entrati in silenzio a far parte del caotico e vibrante arredo urbano. Eppure, pochi vi si soffermano. Quasi nessuno sembra prestare loro attenzione. Lʼipotesi di una guerra a tanti sembra ancora inconcepibile. Anche se qualcuno ha cominciato a prepararsi qualche via di fuga. Un passaporto di Singapore, magari, per facoltosi uomini dʼaffari. Un semplice zaino pronto per le emergenze per chi ha il portafoglio meno fornito.

Da oltre 70 anni i taiwanesi sono abituati a convivere con lʼipotesi di un conflitto. Negli anni Cinquanta, durante le prime due crisi dello stretto, Mao Zedong fece bombardare le isole Kinmen e Matsu, avamposti ancora oggi controllati da Taipei, ma a pochi chilometri di mare dal Fujian (provincia cinese che si affaccia sullo stretto, ndr). Da quelle isole partivano spesso attacchi contro la costa continentale, peraltro con il placet dellʼamministrazione Usa di Dwight Eisenhower.

Fu allora che si svolse lʼunico cambiamento di territorio tra Repubblica popolare cinese e Repubblica di Cina dalla fine della guerra civile, con lʼEsercito popolare di liberazione che si impossessò di Yijiangshan, nelle isole Dachen. Evento rievocato in una celebrazione speciale del Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi lo scorso 9 settembre.

Ad agosto 2022, invece, Xi Jinping era riemerso dal conclave estivo annuale del Partito comunista apparendo a Jinzhou, città oggi parte della provincia nord orientale del Liaoning da cui nel 1948 partì la campagna di Liaoshen, decisiva per orientare la guerra civile a sfavore del Kmt di Chiang Kai-shek. Due episodi che sembrano avere un valore simbolico, soprattutto visto che il passaggio di Xi da Jinzhoun è avvenuto nel momento di nazionalismo più aggressivo contro i cosiddetti «secessionisti» taiwanesi dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Come a dire: abbiate pazienza, alla fine lʼobiettivo sarà raggiunto ma ci vuole tempo.

Prove di difesa

Quei cartelli apparsi in diversi angoli di Taipei si sono materializzati anche in risposta alle imponenti esercitazioni militari di agosto 2022. Non tanto perché i taiwanesi le abbiano vissute con panico o particolare tensione. Ma più che altro per la polemica che ne è nata sul lancio di missili da parte dellʼesercito cinese. Alcuni di questi hanno sorvolato lo spazio di Taiwan, senza che il governo desse alcun tipo di allarme o comunicazione, arrivata per prima dalle autorità giapponesi. Circostanza che ha fatto riflettere parecchi, i quali sui social, e non solo, hanno iniziato a lamentarsi di non sapere cosa fare o dove andare in caso di un futuro reale pericolo. Da qui le maggiori condivisioni delle mappe di rifugi, i quali, più che a bunker antiaerei somigliano spesso a scantinati. E da qui lʼampliamento del manuale di difesa civile pubblicato dal governo.

Con la guerra in Ucraina e, ancora prima, il ritiro degli Usa dallʼAfghanistan, lʼesecutivo taiwanese sta provando a cambiare la comunicazione. Fino a qualche anno fa si minimizzavano i rischi nella narrazione interna, ampliandoli invece nella comunicazione verso la comunità internazionale. Ora però in molti a Taipei temono una sottovalutazione da parte dellʼopinione pubblica. Negli ultimi due anni sono nate diverse iniziative di addestramento alla resistenza dei civili, mentre, a livello governativo, è stata approvata lʼestensione della leva militare obbligatoria da 4 a 10 mesi.

Eppure, resta ancora tutta da verificare non solo la capacità, ma anche la volontà dei taiwanesi di combattere. Secondo un sondaggio della Taiwan foundation for democracy del dicembre 2022, oltre il 70% degli intervistati sarebbe disposto a difendere Taiwan. Stime ottimistiche secondo altre rilevazioni.

Altri osservatori come Paul Huang della Taiwanese public opinion foundation mettono in evidenza i problemi di morale allʼinterno dellʼesercito, dove più volte negli ultimi anni sono emerse presunte reti di spionaggio a favore di Pechino, spesso intessute da ufficiali, anche di alto grado, in pensione. Altri ancora in servizio attivo.

Ma cʼè anche qualche vantaggio nella strategia di difesa taiwanese. Intanto, la geografia. «Lʼisola è circondata dallʼoceano, è difficile da raggiungere ed è complicato sbarcare. Ci sono montagne alte. Insomma, lʼeventuale campo di battaglia potrebbe diventare un incubo per chi attacca», sostiene Kuo Yu-jen del National policy research.

Blocco navale

«LʼUcraina è più facile da attaccare, ma Taiwan è più difficile da aiutare», dice Lin Ying-yu dellʼIstituto di studi strategici della Tamkang University. «Un blocco navale potrebbe essere la futura strategia di Pechino». Una sorta di stritolamento che tagli i rifornimenti, porti allʼesaurimento le riserve energetiche e induca allʼapertura di un negoziato politico del grado di autonomia concesso allʼinterno del modello «un paese, due sistemi». Secondo Lin, lʼesercito cinese non ha ancora le capacità per farlo. «Le esercitazioni degli ultimi mesi dimostrano che la modernizzazione militare cinese procede spedita, manca però ancora qualche anno prima di poter sostenere un blocco totale o condurre unʼinvasione su larga scala, che sarebbe comunque solo lʼextrema ratio».

Prima di allora, si continuerà con lʼallargamento della cosiddetta «zona grigia», area non di combattimento, ma nella quale vengono condotte operazioni militari, incursioni, sconfinamenti. In questo caso lungo lo stretto. A preoccupare Taipei non sono solo i mezzi dellʼesercito, ma anche quelli di guardia costiera e marina militare. «Ne arriveranno progressivamente sempre di più», prevede Chieh Chung della National policy foundation. In tal senso, spesso i funzionari taiwanesi sono più preoccupati da manovre meno visibili allʼesterno, ma potenzialmente di maggiore impatto. Un esempio? Le ispezioni a bordo delle navi sullo stretto annunciate durante le esercitazioni dello scorso aprile. Il tutto contestualmente al primo impiego della portaerei (cinese) Shandong al largo della costa orientale, lʼunico lato da cui potrebbero arrivare aiuti esterni. Ecco, se Pechino riuscisse a sostenere un blocco navale prolungato di quella zona potrebbe puntare a trasformare lo stretto in una sorta di mare interno. Prodromi di questo approccio se ne sono avuti più volte negli scorsi mesi, quando le navi cinesi hanno fronteggiato quelle statunitensi o canadesi in transito.

È quella che lʼammiraglio Chen Yeong-kang, ex comandante della marina di Taipei, ha definito «strategia dellʼanaconda», mirata a «stritolare piano piano il nostro centro di gravità per arrivare a un negoziato». Magari prendendo di mira i cavi sottomarini, che portano la connessione internet sullʼisola. Lo scorso febbraio, due cavi sono stati recisi al largo delle isole Matsu. Semplice incidente o test? Non è dato saperlo, ma i lavori di riparazione sono terminati 50 giorni dopo. Ci si immagini la recisione dei cavi che collegano Taiwan al resto del mondo in uno scenario di blocco navale con mancanza di riserve energetiche: difendersi sarebbe tuttʼaltro che semplice.

Taiwan sta provando a capire come sviluppare un sistema satellitare autonomo, visto che la fiducia in Starlink è quasi inesistente per gli stretti rapporti di Elon Musk con la Cina e per le sue esternazioni su Taiwan.

Guerra normativa

Alessio Patalano del Kingʼs College ha spiegato, durante un recente intervento pubblico a Taipei, di ritenere più probabile un ipotetico «decapitation strike» che unʼinvasione su larga scala o un blocco navale. Vale a dire unʼoperazione di commando speciale volta a eliminare i leader politici e le autorità istituzionali taiwanesi.

Pechino potrebbe usare anche altre tipologie di armi. A partire da quelle normative. Lo scorso aprile, ad esempio, si è saputo che per la prima volta un cittadino taiwanese sarà processato per secessionismo. Si tratta di Yang Chih-yuan, attivista di 33 anni arrestato lo scorso agosto a Wenzhou, nella Cina continentale, subito dopo la visita di Nancy Pelosi a Taipei. Allora era apparsa una chiara ritorsione per lʼincontro fra Pelosi e Lee Ming-che, altro attivista taiwanese che aveva passato qualche anno nelle carceri continentali. Dopo quasi nove mesi, la Procura suprema del popolo di Pechino ha comunicato lʼincriminazione di Yang. La sua colpa sarebbe quella di aver sostenuto un referendum sullʼindipendenza e aver partecipato alla fondazione del Partito nazionalista di Taiwan, che persegue una dichiarazione di indipendenza formale e lʼadesione di Taipei alle Nazioni Unite. Attività svolte oltre un decennio fa a Taiwan, ma che ora possono costare a Yang da 10 anni allʼergastolo. Le accuse a Yang mostrano la volontà di Pechino di dare una base legale alla sua pretesa di sovranità su Taiwan.

Taiwanesi sul continente

Nonostante una netta diminuzione dallʼinizio del Covid, i taiwanesi che vivono e lavorano sullʼaltra sponda dello stretto sono ancora più di un milione. Vicende come quella di Yang possono avere un impatto anche più profondo delle manovre militari sullʼopinione pubblica taiwanese.

Ci sono poi le liste nere dei «secessionisti», che puntano non tanto a colpire il singolo individuo o politico, quanto lʼintreccio tra figure sgradite a Pechino e il mondo imprenditoriale dell’isola. Emblematica la vicenda del conglomerato taiwanese Far eastern group, operativo da diversi anni in Cina continentale e destinatario di una maxi multa e minaccia di esproprio per aver cofinanziato un evento a cui era intervenuto uno dei politici nella blacklist. Il patron dellʼazienda si è sentito in dovere di mandare una lettera aperta ai media in cui spiegava di essere contrario allʼindipendenza. Stesso concetto applicato nella vicenda di Wu Rwei-ren, il primo taiwanese accusato con la legge di sicurezza nazionale entrata in vigore a Hong Kong nel 2020. Nessun istituto universitario o accademico taiwanese ha firmato lʼappello dellʼAcademia Sinica a sua difesa. Lʼaccusa non avrà conseguenze dirette su Wu finché resterà a Taiwan, ma può impattare sul lavoro di altri accademici che potrebbero pensarci due volte prima di occuparsi di temi delicati.

Cʼè poi il fronte economico. Lʼeconomia taiwanese è entrata in recessione, quantomeno nella prima parte del 2023. Pesa soprattutto il rallentamento dellʼexport a causa di una domanda indebolita, compresa quella della Cina continentale che rappresenta sempre il primo mercato di destinazione delle esportazioni taiwanesi. Negli scorsi mesi, Pechino ha preso di mira lʼesportazione di mango dall’isola. Prima era toccato alle cernie, agli ananas e persino al kaoliang, il celebre liquore di sorgo bevuto da Xi e Ma Ying-jeou nello storico incontro di Singapore del 2015. E alimentare la paura di un conflitto, come dimostra il ritiro degli investimenti su Taiwan di Warren Buffett, potrebbe persino legare lʼeconomia taiwanese ancora di più a quella di Pechino.

Una donna di mezza età si ferma a osservare uno di quei cartelli verdi apparsi in diversi angoli di Taipei. Spinge un passeggino. Poi parla con il compagno di dove andare a cena nel fine settimana. Ma nella mente, forse, una traccia di quel cartello verde resta.

Lorenzo Lamperti

I cristiani sull’isola

C’è una sola entità statuale europea a intrattenere relazioni diplomatiche ufficiali con la Repubblica di Cina, Taiwan. Si tratta della Santa Sede. La presenza del cattolicesimo a Taiwan affonda le radici nella piccola colonizzazione spagnola. Oggi, i cristiani rappresentano una fetta non trascurabile del 3,9% circa della popolazione taiwanese. I protestanti sono quasi il doppio dei cattolici. Solo buddhismo e taoismo contano più fedeli, in un panorama religioso frastagliato e originale, anche grazie allo storico incontro tra le credenze delle popolazioni aborigene, di origine austronesiana, e la prima grande immigrazione dei cinesi di etnia Han. Sul territorio taiwanese ci sono poco meno di tremila chiese. Chiang Kai-shek e Chiang Ching-kuo erano metodisti, Lee Teng-hui è stato membro della Chiesa presbiteriana, che ha forti legami con il Dpp fin dagli anni Ottanta. I rapporti tra Taipei e la Santa Sede non sono mai stati in discussione, con la presenza di un’ambasciata e di una nunziatura nei rispettivi territori. Negli ultimi anni, i tentativi di dialogo tra papa Francesco e il Partito comunista cinese hanno messo in dubbio il futuro di queste relazioni. Ma la chiesa mantiene una presenza importante anche dal punto di vista sociale, giocando pure un ruolo nella raccolta e nell’invio di aiuti sanitari in Italia durante la pandemia di Covid-19. Sono numerosi i progetti condotti a Taiwan dai preti e suore camilliani.

I missionari della Consolata, sono presenti dal 2014 nella diocesi di Hsinchu, oggi in due comunità*.

L.L.

* Prossimamente racconteremo in modo approfondito il lavoro di Imc a Taiwan.

Hanno firmato il dossier:

- Lorenzo Lamperti

Giornalista professionista, è direttore editoriale di «China Files», scrive di Asia orientale per varie testate tra cui La Stampa, il Manifesto, Wired e think thank come Ispi. Vive e lavora a Taipei, Repubblica di Cina / Taiwan. Ha già collaborato con MC scrivendo su vari paesi. In particolare: Taiwan, vento europeo sullo stretto, luglio 2022. - a cura di Marco Bello

Giornalista, direttore editoriale MC. - Foto del dossier

Le foto del dossier, se non specificato diversamente, sono di Lorenzo Lamperti.