Cinquant’anni di relazioni Italia Vietnam. Stabilità e crescita

Le relazioni con l’Italia risalgono ai primi missionari. Ma l’amicizia è stata rinnovata durante la Guerra contro gli Usa. E poi si è sviluppata sui piani economico e culturale. Ce ne parla la console a Torino.

Civiltà quadrimillenaria, «paese del mito», il Vietnam è rimasto nel cuore e nelle coscienze di più di una generazione di italiani che, al tempo dell’invasione Usa, sono scesi nelle piazze e hanno manifestato per l’indipendenza di quel piccolo, lontano Paese aggredito dalla maggior potenza militare del mondo. Al Vietnam del resto, tutti noi siamo debitori perché il suo popolo ci ha insegnato che «indipendenza e libertà non sono mai merci barattabili».

L’evangelizzazione, primi contatti

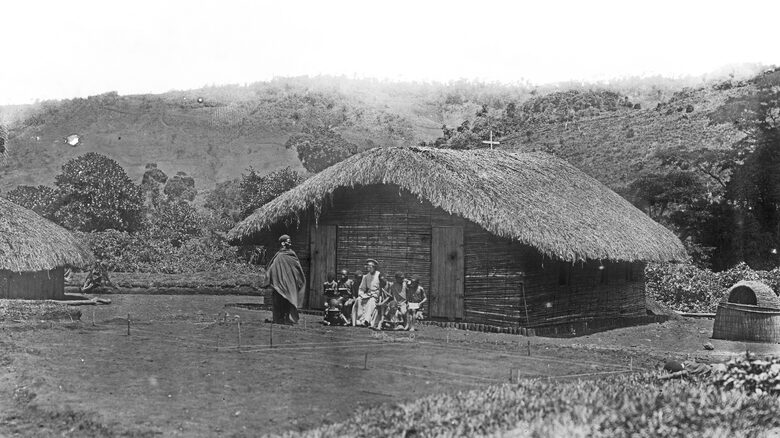

Le relazioni dell’Italia con il Paese del Sud Est asiatico hanno radici antichissime. Dal XVII secolo, periodo in cui la Chiesa romana estese l’opera di evangelizzazione al Vietnam meridionale, in particolare, presero avvio rapporti sempre più intensi: nel 1695, Francesco Buzomi, religioso italiano della Compagnia di Gesù, residente nella concessione di Macao, dopo aver udito le impressioni di un viaggiatore portoghese di ritorno dal Vietnam, chiese e ottenne il permesso di stabilirsi in quel luogo per diffondervi le parole del Vangelo.

Nacque così la «Missione cocincinese», la cui data di fondazione può essere identificata con il giorno in cui Buzomi e il suo confratello portoghese, Diego Carvalho, sbarcarono al Porto di Kean, nella regione di Da Nang e celebrarono la loro prima messa. Undici anni dopo, sarebbe sorta, nel Nord del Paese, la «Missione del Tonchino» per opera di un altro italiano, padre Giuliano Baldinotti e di un francese, Alexandre de Rhodes che sarebbe diventato in seguito una figura di grande rilievo nella storia del Vietnam.

A differenza del suo confratello portoghese, che rimase in Vietnam per un solo anno, Buzomi visse nel Paese per oltre vent’anni; fondò numerose parrocchie e si dedicò all’opera di conversione ottenendo la fiducia degli Nguyen, i signori del Sud.

Sebbene all’epoca i religiosi stranieri presenti nell’area fossero per la maggior parte portoghesi – in ragione di una precisa ripartizione della sfera di influenza ecclesiastica che assegnava come territorio di evangelizzazione l’emisfero orientale al Portogallo – Alexandre de Rhodes individuò proprio in padre Buzomi, «il vero apostolo della Cocincina».

![]()

Nei primi dieci anni di attività della missione cocincinese, fra i ventuno componenti del clero presenti, si potevano contare dieci portoghesi e cinque italiani. Essi «inventarono» e diedero forma ad una nuova scrittura, il Quoc ngu, trascrizione fonetica della lingua vietnamita in caratteri latini, ancora oggi scrittura nazionale del Vietnam unificato, libero e indipendente.

Tra le figure di maggior spicco nel panorama ecclesiastico troviamo: Francesco de Pina, portoghese giunto nel Sud Vietnam nel 1617, il già citato Alexandre de Rhodes, francese, giunto nel 1624 – che apprese la lingua vietnamita proprio da de Pina – e l’italiano Cristoforo Borri (1583-1632), originario di Milano, che si stabilì nel Paese nel 1618 e visse prevalentemente a Nuoc Man (Regione di Binh Dinh).

A quanto pare, quest’ultimo aveva una particolare attitudine allo studio delle lingue. Contrariamente a de Rhodes che confessava di essere particolarmente scoraggiato di fronte alla complessità della fonetica vietnamita, simile al «cinguettio degli uccellini», Borri entrò in immediata sintonia con i toni e le ricche sonorità della lingua locale. Scriveva infatti: «La lingua vietnamita, con le sue numerose vocali, è soave e dolce ed essendo altresì ricca di toni e suoni, è melodiosa e armoniosa. Ritengo che, per tutti coloro che possiedono orecchio musicale e riescono a distinguere la differenza di toni e suoni, la lingua vietnamita sia in assoluto la più facile da apprendere».

Evidentemente, i missionari occidentali, nell’inventare il Quoc ngu, perseguivano il fine dell’evangelizzazione; tuttavia questa scrittura in caratteri latini avrebbe assunto un ruolo determinante nella storia e nella vita culturale del Vietnam. Ancora oggi, a oltre quattro secoli dal suo impiego in seno alla comunità vietnamita, non ci si è ancora resi pienamente conto del grande significato e della portata storica di tale evento. Occorre dire che, nel momento in cui la Chiesa portoghese non poté più assicurare la «propaganda» religiosa in Asia orientale, in seguito alla creazione della Société des missions étrangères, sorta nel 1668, furono i missionari francesi a concentrare nelle proprie mani la gestione dell’evangelizzazione in Vietnam, opera che assunse di fatto il significato di attività preliminare alla dominazione coloniale francese.

![]()

Modernità

Oggi, nel centro del Sud Est asiatico, il Vietnam è in rapido sviluppo economico. Uno sviluppo, anche culturale e umano, che il Paese vuole durevole e sostenibile. Prosegue un’esperienza sociale ed economica di grande interesse, con la crescita delle sue variabili macroeconomiche (dai flussi di import export all’attrazione di investimenti stranieri). A fronte di un avanzamento della sua popolazione, è divenuto un partner ambito e affidabile dell’Occidente. Ha senso pertanto oggi avvicinarsi, conoscere e visitare questo Paese per cercare di cogliere la sempre più articolata complessità di questo universo in transizione, poiché le impressioni vaghe e talvolta pregiudizievoli – di cui, da sempre, questo Paese è oggetto -, non si addicono al Vietnam, né alla sua gente, un popolo, come recita un antico adagio vietnamita, «che non smette di crescere». E, per avvicinarci a questo affascinante e orgoglioso Paese è inevitabile risalire al passato, per scovare le radici lontane di quella realtà che, di mutamento in mutamento, ha costituito, seppure sotto diverse denominazioni, l’odierno Vietnam.

Il cinquantenario

![]() Quest’anno si celebra il 50° anniversario delle relazioni Italia-Vietnam. La ricorrenza segna un nuovo, importante tassello nella storia del rapporto fra i due Paesi. Le relazioni diplomatiche vivono oggi una stagione di grande intensità. L’Italia fu uno dei primi Paesi europei a stabilire relazioni diplomatiche ufficiali con il Vietnam (23 marzo 1973), nonostante l’orientamento della politica americana – volta allora a isolarlo dal contesto internazionale -, così come, nei lunghi anni dell’embargo statunitense, fu tra i primi Paesi a fornire aiuti.

Quest’anno si celebra il 50° anniversario delle relazioni Italia-Vietnam. La ricorrenza segna un nuovo, importante tassello nella storia del rapporto fra i due Paesi. Le relazioni diplomatiche vivono oggi una stagione di grande intensità. L’Italia fu uno dei primi Paesi europei a stabilire relazioni diplomatiche ufficiali con il Vietnam (23 marzo 1973), nonostante l’orientamento della politica americana – volta allora a isolarlo dal contesto internazionale -, così come, nei lunghi anni dell’embargo statunitense, fu tra i primi Paesi a fornire aiuti.

Negli anni della cosiddetta «guerra americana», l’Italia fu protagonista di una vasta ondata di solidarietà a favore della popolazione vietnamita; il sostegno di quel tempo ha forgiato i sentimenti di amicizia e la volontà di scambio e cooperazione che ancora oggi legano la penisola italiana al Vietnam.

Nel corso dei cinquant’anni trascorsi, le relazioni si sono costantemente sviluppate e sono giunte oggi al culmine del consolidamento. Il partenariato strategico siglato nel 2013, ha sancito una nuova fase del comune percorso e ha determinato non solo il punto d’arrivo di un rapporto antico e fecondo, ma altresì l’esordio di nuovi scenari nelle relazioni bilaterali. Nel quadro della cooperazione economico-commerciale bilaterale, le istituzioni vietnamite hanno avviato efficaci collaborazioni con vari ministeri, enti e istituzioni italiane.

Accanto all’intensificazione delle relazioni diplomatiche ed economiche, nel corso di questi 50 anni, si è assistito, inoltre, allo sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche fra i due Paesi.

In questo contesto, nel 2013, furono siglati memorandum d’intesa e programmi di azione in materia di cooperazione tra i due governi, nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della ricerca scientifica. Negli ultimi anni, questi settori, hanno registrato importanti sviluppi e lo scambio in ambito accademico, scientifico e culturale, si è fortemente incrementato.

Tali risultati sono frutto di visite istituzionali, missioni ufficiali e tavoli di lavoro che i due Paesi hanno messo in atto dando prova di una cooperazione ad ampio raggio e di un dialogo costruttivo.

Gli aspetti più importanti di questo comune percorso hanno riguardato altresì la sicurezza: la collaborazione tra i rispettivi ministeri della Difesa, ad esempio, si è incentrata anche sull’elaborazione di strategie per garantire la sicurezza marittima, mantenere la pace e la stabilità nella regione Asean (Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico).

Si tratta, per il Vietnam, di una questione antica, ma di grandissima attualità dal punto di vista geopolitico, strategico, e giuridico. Il Mare orientale (Mar cinese meridionale, ndr) – quel «Mediterraneo d’Oriente» su cui si affaccia il Vietnam – è divenuto infatti uno dei grandi polmoni dell’economia mondiale.

![]()

Nazione in crescita

In un contesto di crisi globali, sfide climatiche e ambientali, epidemie e guerre, il Vietnam continua a mantenere la sua crescita grazie al rispetto dei principi essenziali del diritto internazionale, della carta delle Nazioni Unite, degli interessi nazionali e del suo popolo. È oggi un paese che mantiene una certa stabilità macroeconomica e promuove la crescita della nazione, aumentando le esportazioni e sostenendo nel contempo lo sviluppo a lungo termine.

Il Vietnam intende oggi preservare un ambiente pacifico, proteggere la sua indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale e migliorare la sua posizione internazionale.

Il 2022 è stato un altro anno di successo per il Vietnam che, negli ultimi trent’anni, ha ottenuto notevoli risultati, permettendogli di costruire una rete diversificata di partenariati globali e strategici per mantenere un alto livello di sviluppo socio-economico e guadagnare prestigio a livello regionale e internazionale. Fra questi, il partenariato siglato dall’Italia e altre nazioni. Oggi il Vietnam continua a promuovere la sua partecipazione attiva e responsabile e a offrire i suoi contributi a importanti organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite, l’Asean, l’Apec (Asia-Pacific economic cooperation).

Nel corso del 2022, il Paese è stato eletto a molti incarichi da importanti organizzazioni internazionali, tra cui quelli di vicepresidente della 77a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e di membro del Comitato intergovernativo dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale per il mandato 2022-2026.

La diplomazia economica da parte del Vietnam ha contribuito a mantenere la stabilità macroeconomica promuovendo la crescita economica della nazione, aumentando le esportazioni e attingendo a varie risorse esterne, sostenendo nel contempo la riforma economica e lo sviluppo a lungo termine.

![]()

La società vietnamita del terzo Millennio

Il Vietnam è poco più grande dell’Italia ma ha una popolazione di circa cento milioni di abitanti. Un popolo giovane, colto e laborioso. La società vietnamita è estremamente aperta e ricettiva al cambiamento; è inoltre la più ottimista del mondo (secondo la Gallup international). Sono oggi emerse nuove classi e nuovi ceti e il contrasto tra città e campagna ha assunto moderni connotati. Nonostante i risultati raggiunti, sono numerose le sfide che il Paese deve ancora affrontare, come ad esempio nel campo della qualificazione professionale. È pur vero che il partito comunista vietnamita, evitando di contrapporre modernità e tradizione ed evocando la società civile in ragione della sua conclamata coesione, insiste su temi come la «socializzazione culturale», la solidarietà, il comune interesse nel contesto dello sviluppo economico della nazione e, così facendo, per certi aspetti, solletica l’orgoglio nazionale.

I principali tratti del discorso ufficiale, pur nell’interesse della collettività, puntano sulla promozione dell’individuo e sulla sua unicità: per mantenere l’alto grado di fiducia che la popolazione gli riserva, lo stato-partito deve oramai recepire e adattarsi alle nuove aspettative e alle nuove costruzioni identitarie e simboliche della comunità nel suo insieme. Il Paese è destinato a divenire il centro di gravità nell’Asia del sud est, hub strategico per commercio e business nonché punto nevralgico delle relazioni internazionali. Posta di fronte a precise scelte, pur nell’attuale prosperità, la nazione vietnamita (che con l’adozione della politica del Doi Moi ha mostrato di saper affrontare le incognite dello sviluppo), deve inoltre confrontarsi con una congiuntura mondiale particolarmente complessa. Del resto, è difficile mettere in discussione la leadership del partito che è riuscito a ridare dignità internazionale, indipendenza, unità e crescita al paese.

![]()

Prospettive di cooperazione

La salda amicizia che lega Italia e Vietnam è cresciuta sia sul piano della cooperazione sia sul piano istituzionale, sino alla ratifica del partenariato strategico nel 2013. Essa si è via via intensificata sino a coprire, accanto ai tradizionali ambiti economici, turistici e culturali, nuovi settori: dall’economia verde a quella digitale e altro ancora. Nel corso di questi cinquant’anni sono stati raggiunti numerosi traguardi al punto che, oggi, il Vietnam è il principale partner commerciale dell’Italia tra i Paesi dell’Asean mentre l’Italia è il quarto partner commerciale del Vietnam tra i Paesi Ue. Basti soltanto considerare che nel 2022, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, l’interscambio commerciale bilaterale ha raggiunto quota 6,2 miliardi di dollari, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.

Il Vietnam è un Paese che non evoca più soltanto la memoria di una lunga guerra ma si compone di una realtà complessa, affascinante e dinamica.

Sandra Scagliotti*

*Docente di storia e letteratura del Vietnam all’Università di Torino, e visiting professor presso università in Canada, Francia e Vietnam; cofondatrice del «Centro studi vietnamiti», cofondatrice della «Camera di commercio Italia-Vietnam»; cofondatrice della «biblioteca di studi vietnamiti Enrica Collotti Pischel»; è console onorario del Vietnam a Torino.

Nota: in un prossimo numero, approfondiremo con il contributo di un collaboratore dal Paese.