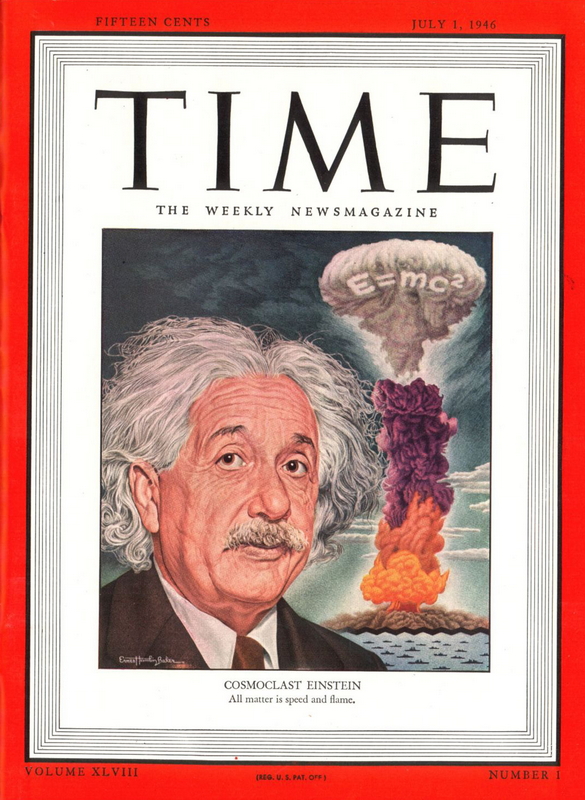

Argentina. Scattare la giustizia

I voli della morte, durante la dittatura in Argentina, hanno ucciso, facendole sparire, migliaia di persone. Con il suo progetto fotografico, Giancarlo Ceraudo, ne ha riparlato aiutando la giustizia a fare il suo corso.

![]() Intervisto Giancarlo Ceraudo mentre si trova in Argentina, a casa di Miriam Lewin, giornalista e scrittrice sopravvissuta durante la dittatura nel suo paese ai centri di detenzione illegale dell’Esma1 (Escuela de mecánica de la armada, la scuola ufficiali della marina argentina di Buenos Aires).

Intervisto Giancarlo Ceraudo mentre si trova in Argentina, a casa di Miriam Lewin, giornalista e scrittrice sopravvissuta durante la dittatura nel suo paese ai centri di detenzione illegale dell’Esma1 (Escuela de mecánica de la armada, la scuola ufficiali della marina argentina di Buenos Aires).

La loro amicizia dura dal 2007, anno in cui i due hanno iniziato a collaborare. Già dal 2001, però, Giancarlo aveva deciso di lavorare sull’Argentina: una scelta cruciale, che lo avrebbe portato a sviluppare uno dei progetti più importanti per la sua carriera, Destino final, una lunga ricerca fotografica sui «voli della morte» che in Argentina hanno ucciso migliaia di oppositori politici durante la cosiddetta Guerra sporca fra il 1976 e il 19832.

Viaggio e pigrizia

La fotografia, per Giancarlo, non è un fuoco sacro, né un sogno da inseguire a tutti i costi, bensì una scelta compiuta per poter coltivare, come dice lui stesso, il viaggio e la pigrizia.

Fin da ragazzo, infatti, Giancarlo si domanda se ci sia il modo per guadagnarsi da vivere senza doversi chiudere fra quattro mura e stare a regole imposte da altri.

Attratto dal «dolce far niente», ogni tanto chiede al padre come fare per vivere senza lavorare. La risposta è sempre la stessa: «Non siamo abbastanza ricchi».

Studiare gli piace e, divenuto adulto, intraprende dapprima la facoltà di giurisprudenza, poi quella di antropologia. Ma proprio non accetta l’idea di avere un orario fisso, di essere costretto in qualche modo a rimanere fermo in un posto.

Straordinarietà

La fotografia come strumento per lavorare divertendosi arriva nella sua vita negli anni ‘90, quando ha già superato i vent’anni. Durante un viaggio in Perù con un amico appassionato di fotografia, prende in mano per la prima volta una fotocamera.

Dotato di un forte senso estetico, decide di applicarlo alle immagini, e il risultato è da subito straordinario.

Intuito il proprio potenziale e non potendo permettersi le poche scuole di fotografia esistenti, capisce che non può concedersi la mediocrità: «Sono sempre stato severo con me stesso: o sono bravo, bravo davvero, o devo lasciar perdere. Non posso permettermi la modestia. Un risultato modesto significa non poter fare questo lavoro».

Dal Maxxi al Sud America

Giancarlo Ceraudo è il fotografo più giovane a entrare a far parte della prima collezione di fotografia contemporanea del Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con «Atlante italiano» del 2003.

Il suo lavoro è stato segnalato al Maxxi dall’architetto Pippo Ciorra che ne ha intuito il potenziale.

Chiamato dal museo a corredare le sue fotografie con una frase, Giancarlo scrive: «Spesso penso che la fotografia sia un capolavoro della pigrizia: con talento e molta fortuna, regala infatti la possibilità di raccontare un mondo in una frazione di secondo e per me, che sono un inguaribile pigro, la fotografia diventa una possibile redenzione». Un punto di vista lontano dai colleghi che si descrivono appassionati, innamorati, forse anche ossessionati dalla fotografia.

Da questo momento inizia per Giancarlo un periodo di grande lavoro e decide di concentrarsi sull’America Latina, un’area geografica poco coperta dai fotogiornalisti ma piena di storie da raccontare.

Va in Cile, Paraguay, Brasile, dando vita a reportage autoriali.

![]()

«Destino final»

Intanto Giancarlo si è già trovato nel 2001 a seguire in Argentina la crisi economica che stava colpendo il paese. Ed è a Buenos Aires che inizia una storia che il fotografo seguirà per quindici anni dando vita al progetto «Destino final». Un progetto che definirà il «meno professionale della mia carriera», perché quando si segue una realtà per così tanto tempo diventa parte della propria vita. Partendo dalla sua passione per la storia che lo ha portato ad approfondire i temi delle dittature e degli stermini di massa, presto si accorge che quelle realtà studiate sui libri di scuola, in Argentina sono ferite ancora sanguinanti.

Vivere in Argentina, infatti, significa fare i conti con la realtà passata ma ancora bruciante della dittatura. E quando inizia a documentarsi, la visione del film «Garage Olimpo» di Marco Bechis, lo segna profondamente.

Parla con i testimoni, incontra i sopravvissuti, sente che c’è una storia da raccontare. Ma come farlo tramite la fotografia quando di quella storia rimangono solo ricordi e racconti? La fotografia di reportage, infatti, ha bisogno di situazioni vive che accadono davanti all’obiettivo.

![]()

La storia negli oggetti

Forse per via delle sue origini – è romano, innamorato della sua città e della storia che in essa si incontra -, comprende che l’unico modo di fotografare il passato è attraverso gli oggetti.

Si ricorda di quando, da bambino, suo padre lo portava all’aeroporto da un amico pilota e, insieme, sorvolavano la città. Immaginava le vite passate fra quelle pietre e monumenti.

Si domanda: possono i luoghi conservare i ricordi e le pietre qualcosa di ciò che è stato?

È così che il fotografo si chiede dove siano finiti gli aerei utilizzati per i famigerati «voli della morte», pratica di sterminio di massa attuata fra il 1976 e il 1983, durante la Guerra sporca.

La questione legata ai voli della morte è particolarmente spinosa, e ha risonanza non solo in

Argentina ma anche a livello internazionale, anche perché resta ancora sospesa da un punto di vista giudiziario.

Si sono cercate le vittime, i sopravvissuti, ma non gli aerei. Eppure essi sono stati gli strumenti di quel processo terribile e doloroso. Giancarlo immagina che trovare gli aerei possa voler dire trovare anche le persone coinvolte in quel massacro sistematico. Sente, però, di aver bisogno di aiuto perché, pur sapendo gestire storie complesse e avendo familiarità con le inchieste, questa va oltre le sue possibilità e da solo non può farcela.

L’aereo della morte

È a questo punto che entra in scena Miriam Lewin, giornalista e scrittrice, vittima della dittatura, sequestrata e reclusa all’Esma, la scuola militare della Marina.

È lei a condurre Giancarlo in un viaggio della memoria. Gli racconta gli orrori dei campi di detenzione e lo conduce in alcuni dei luoghi centrali per la storia di «Destino final».

Insieme trovano le tracce di cinque degli aerei utilizzati per i voli della morte. Due risultano caduti, altri due venduti al Lussemburgo e non rintracciabili, ma uno è ancora utilizzato per il trasporto della posta e si trova a Fort

Lauderdale, in Florida, negli Usa.

È in questo aereo che Miriam e Giancarlo trovano i documenti dell’atto di acquisto sui quali sono riportati date e nomi di chi, prima di arrivare a Fort Lauderdale, l’ha pilotato.

Ma non sono documenti qualsiasi. Riportano date ben precise e le liste dei voli effettuati fra il 1976 e il 1979. Fra questi, c’è anche quello del 14 dicembre 1977.

Gettati nel mare

La traccia da cui Giancarlo e Miriam partono per trovare quei voli è una fotografia: ritrae una suora vittima di una retata del dicembre 1977 nella Chiesa di Santa Cruz, luogo nel quale gli attivisti contro il regime e le madri di Plaza de Mayo3 si ritrovavano per organizzare la lotta.

In quella retata erano state arrestate due suore. Una di loro sarebbe stata fotografata con il giornale «La Nación», datato 14 dicembre 1977, in mano.

Gli agenti dell’Esma in quel modo avrebbero sostenuto che al momento della foto le suore erano vive, e che sarebbero poi state rapite dai guerriglieri di estrema sinistra, i «montoneros», perdendone le tracce. Entrambe le suore, invece, sarebbero state uccise quella notte stessa, lanciate, nude e semistordite, insieme ad altri attivisti, dai portelloni dell’aereo in volo.

Il corpo di una di loro sarebbe stato ritrovato a riva qualche giorno dopo, spinto dalla «sudestada», insieme ad altri.

I nomi delle persone lanciate dai voli della morte erano fedelmente registrati nei documenti ritrovati da Giancarlo e Miriam sull’aereo di Fort Lauderdale.

Foto per la giustizia

A seguito del ritrovamento dell’aereo e dei documenti in esso contenuti, vengono arrestati tre piloti: un militare ormai in pensione e due comandanti di voli di linea ancora in attività.

Con uno di essi, divenuto, dopo la fine della dittatura, pilota di linea, Giancarlo ha anche volato da Roma a Buenos Aires.

Arrestati nell’aprile del 2011, saranno condannati all’ergastolo nel novembre del 2017.

E sarà poco prima di quel pronunciamento che il lavoro fotografico di Giancarlo si fermerà.

Al momento dell’arresto dei piloti, nel 2011, il fotografo fa parte della nota agenzia fotografica Noor. I suoi colleghi gli dicono che dovrà essere la foto del processo e della condanna a chiudere il suo lavoro, ma lui decide di non farlo. Vuole chiudere il libro prima. C’è un momento in cui bisogna fermarsi.

Sì, perché scattare quell’ultima foto al banco degli imputati sarebbe troppo: lì, in fondo, ce li ha portati lui, ha influito sul destino di quegli uomini fotografando l’aereo, cercando prove e documenti; ma lui è solo un testimone, non è come Miriam e altri sopravvissuti che ora possono permettersi gioia, e anche un certo senso di giustizia ristabilita.

Parte per Cuba prima della fine del processo. Lì, per l’assenza di internet, è quasi impossibile seguire quello che succede in Argentina. Lo raggiunge comunque la notizia dell’ergastolo. Giancarlo è felice per Miriam e per tutti quelli che hanno avuto giustizia, ma sente di aver fatto solo il proprio dovere.

Se si hanno dubbi sull’importanza del fotogiornalismo oggi, il lavoro di Giancarlo Ceraudo ci aiuta a fugarli e a farci comprendere, ancora una volta, la potenza di una storia sapientemente raccontata.

Valentina Tamborra

Note:

1- I voli della morte furono una pratica attuata tra il 1976 e il 1983, durante la Guerra sporca in Argentina nell’ambito del cosiddetto Processo di riorganizzazione nazionale. Migliaia di dissidenti politici, o ritenuti tali, furono gettati in mare sotto l’effetto di droghe da aerei o elicotteri militari.

2- Durante la dittatura l’Esma divenne il più grande e attivo centro di detenzione illegale ove le persone scomode al regime della giunta militare venivano segregate e torturate. Delle circa 30mila persone assassinate, più di 5mila passarono da questi centri, solo 500 circa sono i sopravvissuti.

3- Le Madri di Plaza de Mayo è un’associazione formata dalle madri dei desaparecidos, i dissidenti o presunti tali scomparsi durante la dittatura militare.

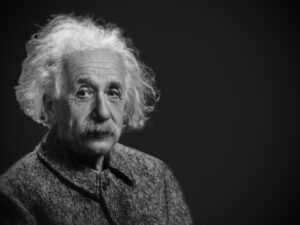

Giancarlo Ceraudo

Nato a Roma nel 1969. Fotografo documentarista, ha lavorato in America Latina, Medio Oriente e in Europa sui diritti umani e su questioni sociali e culturali.

Suoi lavori sono stati pubblicati su media italiani e internazionali come L’Espresso, Internazionale, El País, Geo, Sunday Times Magazine, New Yorker, Libération, National Geographic, Vrij Nederland, Polka Magazine, 6 Mois. Le sue fotografie fanno parte della collezione del Maxxi di Roma e sono state oggetto di mostre in Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti.

V.T.

![]()