Myanmar: Con tre dita al cielo

testo di Piergiorgio Pescali |

I militari non avevano mai abbandonato il potere. Oggi se lo sono ripreso per intero, sotto lo sguardo accondiscendente della Cina. La leader Aung San Suu Kyi è stata posta agli arresti, ma neppure lei è esente da responsabilità.

Proteste di piazza, vittime, persone incarcerate, coprifuoco. Il colpo di stato avvenuto lo scorso primo febbraio ha fatto precipitare il Myanmar nella paura di un ritorno alla dittatura militare, già sperimentata tra il 1962 e il 2010. Allora le conseguenze furono sanguinose per il popolo e la politica: l’embargo voluto dagli Stati Uniti assieme alla Gran Bretagna, e in seguito da tutte le democrazie occidentali aveva messo in crisi non tanto un’economia già poco sviluppata e concentrata nelle mani di pochi conglomerati controllati in gran parte dai generali, quanto milioni di birmani, in particolare donne, impiegati a centinaia di migliaia nelle industrie tessili e artigianali del paese che furono costrette a chiudere. Per mantenere i loro profitti, ai generali bastò però cambiare partner commerciali, raccogliendosi attorno agli abbracci di Cina e Thailandia. Dal punto di vista politico, ogni opposizione venne cancellata, e i leader più in vista incarcerati o, come nel caso di Aung San Suu Kyi, posti agli arresti domiciliari. Gli ufficiali che oggi guidano il Tatmadaw, l’esercito birmano, non sono gli stessi che per cinque decenni tennero la nazione sottomessa ai loro assurdi voleri: questi hanno viaggiato e studiato all’estero, hanno tessuto rapporti con diplomazie e imprenditori di tutto il mondo, hanno vissuto la rivoluzione sociale che, in quest’ultimo decennio, ha trasformato il paese. Ma, pur essendo più disponibili dei predecessori ai compromessi e al dialogo, non sono immuni da rigurgiti totalitaristici. In Myanmar, così come nella vicina Thailandia, il confine tra dittatura e democrazia è alquanto labile.

Il ruolo del Tatmadaw

Per governare un paese etnicamente frammentato in miriadi di lingue, culture, fedi, economie, società, ci vuole un’istituzione forte e trasversale. Dispiace ammetterlo, ma l’unica organizzazione in grado di rappresentare tutte queste tendenze è proprio il Tatmadaw. Del resto, la stessa Aung San Suu Kyi non ha mai negato la necessità di avvalersi dei militari per governare. Sin dal suo primissimo comizio, tenuto nel 1989, la Lady ha sempre detto chiaramente che una Birmania senza il Tatmadaw (peraltro fondato da suo padre) non avrebbe potuto esistere.

Questo è il nodo più nevralgico e problematico della democrazia birmana: una nazione che, per mantenere la propria unità, deve poggiarsi sulle forze armate sarà sempre caratterizzata da estrema fragilità. Per questo ha bisogno di un leader non solo forte e autorevole, ma anche politicamente capace di gestire i delicatissimi equilibri esistenti tra il parlamento e l’esercito. Il primo più o meno rappresentativo delle forze democratiche, il secondo necessariamente forte per intervenire con determinazione ogni qual volta l’unità del paese venga messa in pericolo.

La signora e il generale

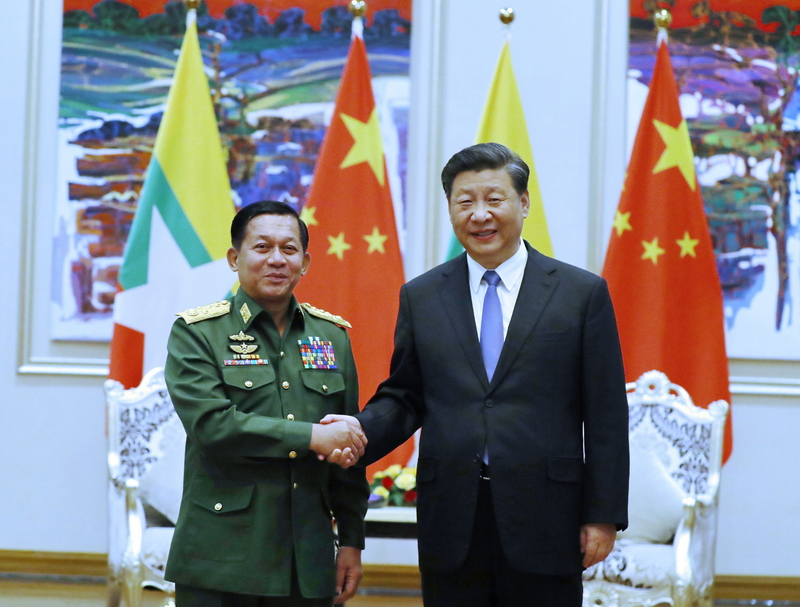

Nel Myanmar del 2021 si sono venuti a confrontare due leader capaci di rappresentare queste identità: Aung San Suu Kyi e Min Aung Hlaing. La prima è sostenuta dal voto popolare ed è a capo di un partito, la «Lega nazionale per la democrazia» (Lnd), che detiene la maggioranza assoluta nella camera dei rappresentanti (258 seggi su 440). Il secondo è comandante delle forze armate, un generale a cinque stelle, uomo duro che ha speso otto anni della sua carriera nello stato dello Shan entrando in conflitto con il Myanmar national democratic alliance army, la coalizione di eserciti etnici che controllavano il commercio dell’oppio e quello, ormai più redditizio e sicuro, delle metanfetamine.

Due personalità che, seppur differenti per formazione professionale, provenienza famigliare e idee politiche, sono molto simili tra loro in fatto di ambizioni e suscettibilità. Nessuno dei due sopporta l’altro, ma mentre Min Aung Hlaing non aveva bisogno di Aung San Suu Kyi, questa non poteva governare senza Min Aung Hlaing.

I due piatti della bilancia hanno mantenuto una difficile stabilità sino a quando i due leader si sono limitati a regnare entro i loro limiti. Aung San Suu Kyi ha approfittato della momentanea debolezza dei vertici del Tatmadaw monopolizzando la scena politica e accentrando su di sé tutte le cariche più importanti delle istituzioni parlamentari: consigliere di Stato (premier),

ministro degli Esteri, presidente della Lega nazionale per la democrazia, presidente del Comitato per la pace nel Rakhine e presidente del Comitato per il dialogo con le nazioni etniche. Non potendo, per Costituzione, occupare la carica di presidente ha fatto eleggere il proprio avvocato Win Myint per poi occupare il posto di ministro dell’ufficio del presidente e divenire lei stessa presidente de facto della nazione. Un raggiro costituzionale che in qualunque altro paese democratico sarebbe stato oggetto di proteste e accuse di scandalo e disonestà, ma che nel nuovo corso della politica birmana è stato addirittura portato ad esempio in una famosa intervista fatta a Tin Oo, il patron (93enne) e uno dei fondatori della Lega per la democrazia di cui la Signora è presidente. Le dichiarazioni, imprudenti ma significative, di Tin Oo dimostrano quanto misteriosa e ambigua sia la visione di democrazia posseduta dai politici locali.

Le mosse del generale

Sul lato opposto, l’ascesa di Min Aung Hlaing ha posto di fronte alla premier birmana un formidabile avversario che si è rivelato ancora più scaltro di lei nell’aprirsi nuovi spazi. A differenza della sua rivale, il generale ha iniziato a tessere un dialogo con le «nazioni etniche», in particolare con i kachin cristiani e con i rakhine buddhisti, meritandosi l’approvazione dell’inviato giapponese del programma per la riconciliazione nazionale Yohei Sasakawa. Nel maggio 2020 Min Aung Hlaing ha riorganizzato i vertici militari rafforzando la presenza di una nuova leva di giovani ufficiali a lui fedeli. Al tempo stesso, ha iniziato a preparare una poltrona di presidenza dell’Union solidarity democratic party (Usdp) per blindare la posizione della sua famiglia in campo imprenditoriale in previsione del suo imminente (a giugno 2021) ritiro in pensione. La protezione dei beni acquisiti durante la carriera è una costante sempre presente nella politica birmana, in particolare tra i militari. Questi hanno sempre approfittato del loro potere per accumulare ricchezze e piazzare nei posti chiave loro famigliari dedicando gli ultimi anni della loro vita professionale a instaurare legami con i loro potenziali successori affinché non cadessero in disgrazia.

Grazie al decennio passato nello stato Shan, Min Aung Hlaing ha potuto costruire un impero economico immenso, ma l’arrivo nel 2016 di Aung San Suu Kyi al potere ha rischiato di mettere in pericolo la sua ricchezza. Ha posposto quindi il suo pensionamento di cinque anni (dal 2016 al 2021) iniziando a muovere le sue pedine. E quando, il prossimo giugno, si ritirerà dalla carica di comandante delle forze armate, cercherà di traslare la sua influenza in campo politico candidandosi a presidente dell’Usdp.

Il putsch militare del 1° febbraio è quindi da vedersi anche in una visione personalistica della politica birmana.

Vittorie ed errori

Aung San Suu Kyi, The Lady, è forse una delle poche personalità oneste del paese e a lei dobbiamo molto: la sua perseveranza nel continuare a denunciare le nefandezze dei militari durante gli anni della dittatura è stata d’esempio per chiunque lottasse per i diritti umani. La Lady ha dimostrato che, con la tenacia, è possibile raggiungere obiettivi che appaiono impossibili. Tuttavia, come spesso accade ai personaggi pubblici, quando Aung San Suu Kyi si è trovata a dover mettere in pratica i proclami e le promesse lanciate mentre era all’opposizione, la sua inadeguatezza e inesperienza sono uscite allo scoperto, smantellando la sua figura idealizzata.

Al netto delle interferenze e dei giochi di potere che si sono realizzati nel parlamento con i militari, Aung San Suu Kyi ha pesantissime responsabilità nella disastrosa gestione dei rapporti con le nazioni etniche e con la classe lavoratrice del paese.

Per favorire gli interessi minerari cinesi, ad esempio, ha costretto migliaia di contadini ad abbandonare i loro villaggi e le loro terre a Letpadaung affermando che il bene della nazione è superiore a quello individuale. Lo stesso è avvenuto con i Mon e i Kachin.

Sul piano dei rapporti con le varie etnie, la consigliera di stato è stata pesantemente criticata dalle stesse associazioni, organizzazioni e governi che le avevano garantito incondizionato appoggio negli anni della sua prigionia. Più volte ha glissato l’argomento Rohingya, Kachin, Mon rifiutando ostinatamente di condannare le violenze perpetrate ai loro danni. Su questo tema si è consumato l’ultimo atto dello scontro con i militari.

Già nello stato Kachin, il Tatmadaw aveva iniziato, con la mediazione giapponese, una serie di colloqui con la Chiesa battista (i Kachin hanno una forte rappresentanza di cristiani protestanti) e con il Kachin independence organisation nonostante Aung San Suu Kyi avesse cercato di ostacolare il dialogo.

Buddhisti e Musulmani

Nello stato Rakhine, il doppio confronto che vedeva governo e militari uniti contro i Rohingya musulmani a Sud e contro i buddhisti dell’Arakan army a Nord, si è sviluppato in modo completamente divergente. Mentre i Rohingya continuano a essere oggetto di brutalità e persecuzioni da parte della maggioranza buddhista rakhine con la complicità sia del governo che della chiesa buddhista e delle forze armate, nelle zone settentrionali, dove i musulmani sono praticamente assenti, è la guerriglia indipendentista dell’Arakan army a impegnare le forze governative.

Lo stato Rakhine (Arakan è il nome storico della regione, mentre Rakhine è il nome dato dai militari nel 1989 in conformità con l’etnia maggioritaria) è l’unico che, nelle elezioni del 2015, ha visto prevalere con una maggioranza assoluta l’Arakan national party (Anp). Secondo la Costituzione, avrebbe, quindi, dovuto essere questo partito a formare il governo regionale, ma Aung San Suu Kyi, con un colpo di mano anticostituzionale, ha imposto un gabinetto a guida Lnd. Questo ha inasprito la già delicata situazione sociale portando a una recrudescenza delle attività della guerriglia.

Il 14 ottobre 2020, tre settimane prima delle elezioni generali che hanno visto la vittoria dell’Lnd sul piano nazionale, tre membri del partito sono stati rapiti dall’Arakan army. Due giorni dopo la Commissione elettorale ha deciso di annullare le elezioni nel Rakhine. Questa mossa ha generato proteste e nuove manifestazioni che sono rientrate solo dopo che il Tatmadaw, ancora con la mediazione giapponese, ha raggiunto un accordo con l’Anp e l’Arakan army. Secondo i punti dell’accordo, non ratificato dal governo di Aung San Suu Kyi, gli elettori dello stato avrebbero potuto recarsi alle urne entro la fine di gennaio 2021.

La protesta delle tre dita

A seguito del colpo di stato militare, manifestazioni popolari si sono susseguite in tutta la nazione. Anche suore e preti si sono mobilitati scendendo in piazza con manifesti e mostrando le tre dita, un gesto divenuto simbolo di protesta in Thailandia nel novembre 2014 sull’onda dell’emotività suscitata dalla serie cinematografica Hunger Games e adottate, come altre mode provenienti dalla vicina nazione, anche in Myanmar.

Le contestazioni si sono ripetute in tutto il paese, ma se nelle regioni che comprendono la Birmania storica, abitata dall’etnia maggioritaria bamar (la stessa di Aung San Suu Kyi), sono state partecipate e sparse su tutto il territorio, negli stati etnici i cortei sono stati sporadici e limitati nelle grosse città dove si concentrano i Bamar.

Sui media occidentali sono apparse anche foto di rifugiati rohingya con le tre dita alzate accompagnate con didascalie che pretendevano che anche questi musulmani, del cui dramma erano responsabili sia i militari che Aung San Suu Kyi, si fossero schierati accanto alla leader birmana incarcerata. Nulla di più infondato. Quasi nessuno dei siti amministrati da attivisti rohingya ha espresso solidarietà con Aung San Suu Kyi, ma tutti hanno mostrato la loro «solidarietà con il popolo del Myanmar» o con «coloro che lottano per la democrazia». «La dittatura deve finire, ma Aung San Suu Kyi non è la risposta», è il commento che si legge più frequentemente. Non sono inoltre mancate le foto in cui si vede il monaco Sitagu Sayadaw, il più rispettato monaco della sangha buddhista dello stato Rakhine e strenuo sostenitore della lotta contro i musulmani, ricevere doni dal generale Tun Tun Naung assieme ad altri due comandanti regionali dello stato Rakhine all’indomani del colpo di stato.

L’età del futuro

Quale sarà allora il futuro del Myanmar? Se si vuole riprendere la strada della democrazia, alternative ad Aung San Suu Kyi non sembra ve ne siano, con buona pace per le minoranze etniche.

La Lady è l’unica personalità in grado di convogliare le idee assai confuse e frastagliate della Lega nazionale per la democrazia. Allo stesso tempo, però, Aung San Suu Kyi non è quello che si può definire un genio politico: ha inanellato un errore dopo l’altro nella sua gestione governativa (e anche prima, tra cui rifiutare il dialogo con Khin Nyunt quando era agli arresti domiciliari dando così via libera all’ascesa del generale Than Shwe).

Del resto, un governo di soli civili sarebbe impossibile, non solo perché non sarebbe in grado di contrastare la disintegrazione del Myanmar, ma anche perché i militari sono appoggiati da tutti i governi del Sud Est asiatico. I militari birmani, infatti, reprimono quelle istanze centrifughe etniche che minano non solo l’unità del loro paese, ma anche quella della Thailandia (che non concede cittadinanza alle proprie etnie), della Cina (che già deve fronteggiare le richieste di autonomia dei tibetani e degli uiguri) e dell’India (che non ha ancora risolto il problema dell’Assam). Se il governo birmano concedesse ampia autonomia o addirittura indipendenza ad alcune delle proprie nazionalità etniche, si rischierebbe di attivare quell’«effetto domino» profetizzato da Eisenhower e sul quale si scrisse la dottrina di McNamara in Vietnam (se un paese diventa comunista, anche gli altri potrebbero seguirlo).

Quindi, se non c’è alternativa democratica ad Aung San Suu Kyi, l’unica speranza è che, dopo il colpo di stato, la Lady si trovi in condizione tale da cercare appoggio internazionale e rivedere così la sua politica nei confronti delle etnie (non solo Rohingya) e la sua politica di svendita economica del paese. Certo è che l’ex consigliera di stato ha già 75 anni e non è in ottima salute. Occorre quindi trovare quanto prima un suo successore. Al momento però all’orizzonte non si vede nessuno in grado di sostituirla.

Piergiorgio Pescali

Archivio MC:

● Piergiorgio Pescali, I Rohingya, dossier Myanmar, aprile 2017.

● Piergiorgio Pescali, La nuova via birmana, dossier Myanmar, aprile 2014.