testo e foto di Valentina Tamborra |

Una storia che ha dell’incredibile. E affonda le sue radici in sei secoli fa. Ma c’è qualcuno che la tiene viva, in un remoto e sconosciuto angolo del mondo. Una vicenda che crea legami tra due popoli. E pochi lo sanno.

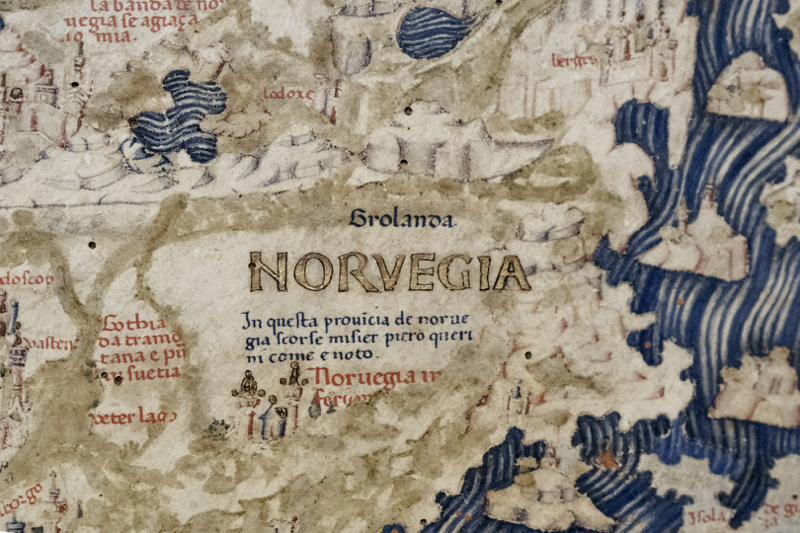

Il 25 aprile del 1431 Pietro Querini, un nobiluomo veneziano, mercante ed esploratore, salpò da Candia (l’odierna Creta) alla volta delle Fiandre con un carico di 800 barili di Malvasia, cotone, spezie e altre merci.

Non poteva immaginare che si sarebbe ritrovato sulle coste delle allora sconosciute isole Lofoten, precisamente sull’isola disabitata di Sandøy, vicino a Røst. Furono i venti e i mari a decidere la sorte del capitano e del suo equipaggio. Questa è la storia di un naufragio che da sventura diventò opportunità, che da tragedia si trasformò in un secolare rapporto di amicizia: ancora oggi infatti, l’isola nella quale Querini e i superstiti del suo equipaggio furono accolti e ospitati, serba intatto il ricordo di quell’avvenimento.

Di 68 uomini della «Cocca Querina», solo 11 si salvarono, toccando terra il 14 gennaio del 1432: decimati dal naufragio, dalle condizioni terribili del mare, dalla notte polare e dal freddo artico, affamati e ridotti allo stremo delle forze, vennero salvati da alcuni pescatori dell’isola di Røst, che li ospitarono per circa quattro mesi nelle loro case. Quando il capitano Querini e i suoi uomini ripartirono, portarono con sé, insieme al ricordo della bontà d’animo e della semplicità di vita dei pescatori, un carico di quello che era il bene primario per l’isola: lo stoccafisso.

Fu così che un pesce dell’artico, che appartiene alle gelide acque del Nord, arrivò in Italia, precisamente a Venezia, diventando la prelibatezza che tutti conosciamo.

Fu così che un pesce dell’artico, che appartiene alle gelide acque del Nord, arrivò in Italia, precisamente a Venezia, diventando la prelibatezza che tutti conosciamo.

Il racconto di questa vicenda è oggi custodito in due luoghi affascinanti e carichi anch’essi di storia: la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Biblioteca Marciana di Venezia. Il capitano Querini, infatti, scrisse di proprio pugno un diario che oggi è custodito in Vaticano, mentre alla Marciana viene conservata la deposizione di due marinai: Cristofalo Fioravante e Nicolò De Michiele, che con Querini scamparono al naufragio.

Ma oltre ai due manoscritti, cosa resta oggi di questo incontro?

Røst, l’ultima

Røst è un’isola piatta. A spezzare la linea dell’orizzonte solo un picco che ricorda il cappello di un mago, la montagna di Stavøya.

Røst è un’isola piatta. A spezzare la linea dell’orizzonte solo un picco che ricorda il cappello di un mago, la montagna di Stavøya.

L’ultima isola delle Lofoten, non raggiunta, o quasi, dal turismo, è dedita interamente alla pesca e essiccazione del merluzzo che viene spedito principalmente in Italia, Spagna, Portogallo e Nigeria. Sono le particolari condizioni climatiche dell’Artico, infatti, a permettere l’essiccazione perfetta di questo pesce.

Singolare è anche il nome del particolare tipo di merluzzo pescato qui: Skrei. Il termine Skrei deriva infatti da un vocabolo (å skrida) che in antica lingua vichinga significa «viaggiare, migrare, muoversi in avanti».

Lo Skrei, infatti, compie ogni anno una vera e propria migrazione dal mare di Barents verso le acque più calde della costa settentrionale norvegese al fine di riprodursi.

Già nell’epoca vichinga le qualità del merluzzo erano conosciute e apprezzate. Una volta essiccato, poteva durare mesi ed essendo altamente proteico, costituiva un importante elemento per la dieta piuttosto povera degli abitanti delle isole remote.

Ancora oggi lo stoccafisso viene prodotto usando gli stessi ingredienti e lo stesso metodo dell’epoca in cui il capitano Querini naufragò su sull’isola: tutto naturale.

Røst conta oggi circa 500 abitanti, fra questi un solo medico, un poliziotto e un prete. La comunità è completamente coinvolta nella vita di mare. Chi non è un pescatore, pur non uscendo in mare ogni giorno, si dedica in qualche modo all’industria della pesca, per lavoro o per diletto.

I bambini ad esempio, durante le vacanze scolastiche, aiutano genitori e nonni nella pulizia del pesce. In particolare, imparano a tagliare le lingue che, una volta impanate e fritte, sono considerate una vera prelibatezza.

L’Italia

La piccola isola di Røst ha una peculiarità: l’eredità del passaggio degli italiani è talmente forte, da aver ispirato ben due realtà davvero particolari.

Qui infatti ha sede il comitato più a Nord della Società Dante Alighieri: il suo presidente è Kjell-Arne Helgebostad, l’unico medico dell’isola. Kjell-Arne parla perfettamente italiano ed è ben lieto di fare da guida a chiunque desideri approfondire la storia di questa dimenticata porzione di mondo.

Il medico ha fondato anche una piccola biblioteca dove è possibile trovare libri in italiano e norvegese dedicati alla storia dell’isola e di Pietro Querini.

C’è poi una donna, un’artista eclettica e sognatrice: Hildegunn Pettersen. Cantante lirica originaria dell’isola, padre pescatore, vive oggi a Oslo dove canta e insegna musica.

È lei ad aver dato vita a un’opera lirica interamente dedicata alla vicenda del Querini. Ogni anno in agosto, viene organizzato il Querini Festival, durante il quale l’opera viene rappresentata sull’isola di Røst e coinvolge buona parte della comunità. Dalle altre isole, in molti raggiungono Røst per assistere alla rappresentazione.

Sul palcoscenico insieme a Hildegunn si possono trovare pescatori e produttori, esportatori di pesce, insegnanti della scuola, il medico e chiunque, sull’isola, voglia far parte della tradizione e della memoria.

I ragazzi della scuola hanno aiutato a costruire le scenografie, e sul palcoscenico campeggia un leone di Venezia in polistirolo dipinto d’oro che è in tutto e per tutto «uguale» all’originale.

Parte dell’opera Querini è cantata in italiano. Il sogno di Hildegunn è portare lo spettacolo a Venezia, magari proprio accanto al mercato ittico di Rialto, sotto il quale si celano le rovine di quella che fu «Casa Querina».

Un ristorante e una stele

Per ricordare il naufragio, sull’isola di Sandøya, nel punto più alto, si erge la stele dedicata a Pietro Querini. Furono gli abitanti di Røst a porla qui nel 1932 in ricordo dell’evento che sancì l’antica amicizia.

Sono passati quasi 600 anni da quando un pescatore dell’isola e i suoi due figli si imbatterono in quel gruppo di sopravvissuti

che non appartenevano al loro mondo: «Dopo che a parole e a gesti gli facemmo comprendere che eravamo naufraghi bisognosi di aiuto, cominciarono a parlare, ci dissero il nome dell’isola e tante altre cose di cui non capimmo nulla», scriveva Pietro Querini nel suo diario, e ancora oggi quell’antica ospitalità viene tenuta in vita.

Oltra alla stele di Sandøya sull’isola di Røst esiste un piccolo ristorante che è anche il punto di ritrovo della comunità: è il Querini Pub.

Gestito da Anna Cecilie, propone ricette locali e rivisitazioni del piatto più importante di queste parti: lo stoccafisso.

Svolvaer, Henningsvaer e «le altre»

La tradizione della pesca al merluzzo però, non fa parte solo del retaggio culturale della piccola isola di Røst.

Anche isole come Svolvaer, Henningsvaer, Leknes, seppure più conosciute come meta turistiche, hanno una fortissima storia legata al merluzzo.

L’economia di tutto l’arcipelago è strettamente legata alla pesca e ci sono luoghi come Ballstad, non lontano da Leknes, che sono essenzialmente villaggi di pescatori.

Le tipiche casette rosse costruite a ridosso della costa, chiamate rorbuer, sono nate come abitazioni dei pescatori norvegesi. Tradizionalmente spartane, ospitavano gli uomini che ormeggiavano la propria barca lungo i porti delle Lofoten. Oggi molti rorbuer accolgono turisti e sono diventate luoghi esclusivi, dai quali è possibile ammirare non solo la bellezza della natura, che pure in questi luoghi domina, ma anche l’andirivieni dei pescatori che ogni mattina, dalle quattro e mezza in avanti, salpano dal porto verso il mare aperto.

La vita e i ritmi della natura

Hemingway nel suo «Il vecchio e il mare» scriveva: «Chiunque sa fare il pescatore di maggio». E viene proprio da pensarlo qui, oltre il Circolo Polare Artico, dove la natura domina ed è l’uomo a doversi adattare a lei e non viceversa. Se è pur vero che i moderni sistemi di navigazione hanno ridotto di molto i rischi, è altrettanto vero che i mari del Nord sono particolarmente difficili da navigare. Capita talvolta, specialmente tra gennaio e aprile, i mesi durante i quali lentamente la luce fa capolino dopo la «blue season» (una stagione dell’anno dove la luce del sole è solo un tenue bagliore blu all’orizzonte), che in una giornata si arrivi a vivere quattro stagioni: il vento infatti, può cambiare nel giro di pochi secondi e un cielo azzurro e terso può trasformarsi in un «muro» di neve che rende impossibile definire l’orizzonte. Se è vero che il gps aiuta a trovare la rotta, è anche vero che bisogna conoscere a menadito «le strade del mare», i fondali bassi, le rocce che con gli strani giochi di luce e le maree scompaiono alla vista e rischiano di far incagliare le barche.

Si esce in mare ogni giorno da queste parti, con qualsiasi condizione climatica: quello della pesca resta un mestiere pericoloso, e lo sa bene Håvard, un giovane pescatore la cui barca porta il nome del nonno, Åge Steinar.

Quando lo incontro, mi racconta dell’incidente di pesca che fu fatale per il nonno, esperto pescatore, nonché suo maestro.

La barca carica di pesce stava rientrando in porto quando all’improvviso una forte tempesta rese difficile la navigazione. La barca affondò portando con sé l’uomo. A nulla valsero gli sforzi di altri pescatori accorsi sul luogo della tragedia: solo Håvard riuscì a salvarsi. Eppure, nonostante tutto, come dicono da queste parti, nessuno vorrebbe cambiare mestiere perché: «Puoi togliere una barca al suo uomo, ma non un uomo dalla sua barca».

Storie di donne

Arrivando sul porto di Svolvaer, è facile scorgere, proprio poco distante dalla battigia, posta a picco su alcuni scogli, una statua dalla figura esile: è la moglie del pescatore. Una mano alzata a schermare gli occhi dalla luce Artica, scruta il mare in attesa del ritorno del suo uomo. È la rappresentazione tipica delle mogli dei pescatori. Donne che attendono e sembrano poco coinvolte nella vita di mare. Ma non è per nulla questo il ruolo di donne, come Lone e Line.

La prima, una trentenne con un tatuaggio sulla schiena che rappresenta tre stoccafissi e quello di un’ancora sul braccio destro, è una pescatrice. Fuggita dai ritmi della città, si è rifugiata a Røst dove oggi vive di pesca.

Lone ha dovuto farsi strada in un mondo ancora oggi prettamente maschile: inizialmente guardata con stupore, oggi è a tutti gli effetti «un lupo di mare». Nel tempo libero ama suonare il pianoforte e colleziona strumenti antichi, come un arpicordo che tiene appeso in salotto.

Line invece è una vraker, ovvero una selezionatrice. Figlia di pescatori, ha imparato il mestiere da un vero e proprio maestro: Ansgar Pedersen, dell’azienda Glea. Ogni giorno Line annusa migliaia di stoccafissi per stabilirne la qualità e il mercato di destinazione. Ha provato per un periodo a trasferirsi in città, abbandonando l’isola, ma non faceva per lei. Ha deciso di restare quindi a Røst dove oggi è sposata e ha due bimbi.

Line racconta che, fino a una ventina di anni fa, addirittura si diceva che «le donne in barca portassero sfortuna». Oggi invece il ruolo femminile all’interno del mercato della pesca è pienamente accettato.

Dove lavorare

Eppure non solo i norvegesi sono esperti pescatori: ogni anno infatti, durante la stagione della pesca al merluzzo da gennaio ad aprile, sono in molti a raggiungere le Lofoten da zone come la Lituania, in cerca di lavoro.

È il caso di Arturas che, nella sua terra natale, era fotografo e cameraman. Dopo la crisi economica che ha colpito il suo paese ha dovuto reinventarsi. Oggi da gennaio a maggio si sposta alle isole Lofoten dove ogni giorno prende il mare con il suo capitano, Odd Helge Isaksen, a caccia dei migliori skrei.

Tra leggenda, superstizione e tradizione

Ogni uomo di mare, si sa, ha una storia da raccontare. Un’avventura particolare, una tempesta cui è scampato fortunosamente o una pesca particolarmente disastrosa.

Ma c’è sempre una «storia» a cui ogni pescatore è particolarmente affezionato. E ad essa, un po’ per superstizione, un po’ per tradizione, si collegano alcuni piccoli riti di buon auspicio. È il caso ad esempio, del saluto alla montagna di Vågakallen, un picco che domina il porto di Svolvær.

Nelle prime ore del giorno, quando il buio ancora avvolge il villaggio, i pescatori preparano le barche e prendono il mare. Prima di partire, però, fanno un inchino e un saluto a questa montagna: che li protegga, che li accolga nuovamente nel porto sicuro, carichi di pesce, al ritorno.

Durante la stagione della pesca non è difficile imbattersi in quello che è forse uno degli spettacoli naturali più affascinanti al mondo: l’aurora boreale.

In Norvegia queste scie colorate che accendono la notte artica, vengono chiamate Nordurljos: «Luci del Nord».

La leggenda narra che, ogni qualvolta il cielo si accende di questi colori brillanti, da qualche parte le Valchirie sono in battaglia: secondo il mito, i bagliori in cielo, dal verde al rosso al rosa, non sono altro che il riflesso del sole sulle armature delle guerriere.

Valentina Tamborra

Questo lavoro è diventato una mostra fotografica e un libro: «Skrei. Il viaggio», Valentina Tamborra, Silvana Editoriale, 2020.

![]()