Testi di Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli. A cura di Luca Lorusso |

- L’acqua nel mondo si riduce, la sete aumenta

La corsa all’acqua - Acqua in bottiglia

I negoziati internazionali per il clima a un bivio - Aspettando Glasgow

- L’oro blu al centro dei conflitti e del dibattito giuridico internazionale

Le nuove guerre per l’acqua - Ha firmato questo dossier

L’acqua nel mondo si riduce, la sete aumenta

La corsa all’acqua

Per troppo tempo l’oro blu è stato considerato una ricchezza illimitata, sempre disponibile. Oggi stiamo cambiando idea, spinti dalle crisi ambientali che hanno al centro l’acqua. Prima dell’opinione pubblica, l’hanno capito coloro che, con le leve del potere politico ed economico tra le mani, hanno dato il via a una corsa spietata: quella dell’accaparramento della risorsa centrale per la vita umana.

Il 2019 ha visto un elevato numero di crisi ambientali, dagli incendi in Australia, Sud America, Centrafrica, alla crisi idrica in India, Etiopia, Somalia, la siccità in Sudafrica, le tempeste in Indonesia e Filippine.

In molti di questi casi, al centro del disastro c’era un elemento primario: l’acqua. La sua assenza, come la sua eccessiva presenza (nel caso di alluvioni) ha caratterizzato molti eventi catastrofici legati al cambiamento climatico. Con conseguenze spesso gravi sull’uomo.

In India la siccità prolungata ha lasciato milioni di persone senz’acqua per mesi, con impatto rilevante sulla salute. In Australia il caldo record ha seccato ogni cosa, rendendo possibile una serie infinita di incendi che hanno bruciato per settimane e sono costati decine di vite umane e la morte di oltre 500 milioni di animali.

Nuove geografie dell’acqua

Sempre di più il cambiamento climatico si manifesta attraverso l’acqua, in una correlazione che non è sempre compresa a livello politico né tantomeno giornalistico.

La geografia dell’acqua sta mutando con un’intensità e una velocità mai viste nella storia del-l’Homo sapiens, e ancora non ci siamo preoc- cupati di capire come affrontare il mutamento e come adattarci ai nuovi contesti che emergono.

In questa complessa equazione differenziale, le variabili sono il clima e l’inquinamento (che alterano la disponibilità idrica), e l’aumento della popolazione e dei consumi (che incrementano i prelievi).

Dunque ci troviamo in un mondo dove l’acqua è impiegata dall’uomo in quantità sempre maggiori, e dove, allo stesso tempo, non sono più disponibili le risorse idriche tradizionali su cui la nostra civiltà si è sempre sorretta, a causa, ad esempio, dell’inquinamento di falde e fiumi.

L’acqua facile è finita

Per molto tempo, a partire dalla fine degli anni Sessanta, il tema principale delle lotte ambientaliste relative all’acqua era quello della sua qualità. Per scienziati e cittadini, la questione della quantità non era ancora allarmante.

Oggi però, la sicurezza dell’acqua «facile» viene meno. Ci siamo finalmente resi conto che la fonte vitale data per scontata e inesauribile, in realtà è scarsa in numerose regioni del pianeta.

I volumi d’acqua disponibili per ogni abitante della Terra diminuiscono di anno in anno, mentre la richiesta pro capite aumenta.

Secondo le Nazioni Unite, entro il 2030 il 47% della popolazione mondiale vivrà in aree a elevato stress idrico.

Il cambiamento climatico, le frequenti siccità, lo scioglimento dei ghiacciai, erodono le preziose riserve d’acqua dolce. La crescita della popolazione, l’impennata dei consumi e della produzione alimentare, l’industria e il bisogno continuo di energia (da petrolio, gas, centrali idroelettriche), richiedono sempre più ingenti risorse idriche.

Gli attori politici ed economici più potenti, allora, si muovono per assicurarsele, anche a discapito della sopravvivenza di comunità o intere nazioni, ovviamente le più povere.

Ed è qua che ha inizio la corsa all’oro blu. Detta anche, in inglese, water grabbing.

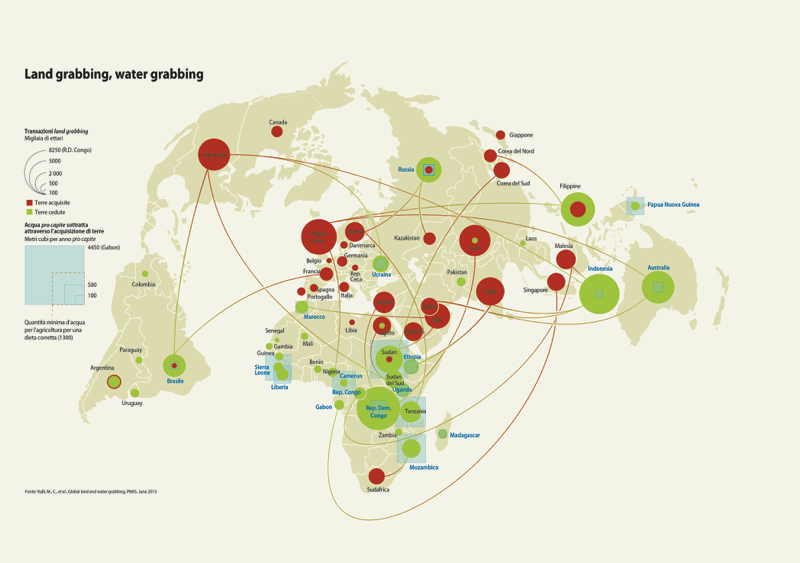

Water grabbing

Con l’espressione water grabbing, o «accaparramento dell’acqua», ci si riferisce a situazioni nelle quali qualcuno prende il controllo di risorse idriche preziose a proprio vantaggio, sottraendole a qualcun altro, comunità locali o intere nazioni, la cui sussistenza si basa su quelle stesse risorse e quegli stessi ecosistemi.

La costruzione di mega dighe, la privatizzazione di fonti idriche, l’uso forzato di fiumi e laghi per progetti di agrobusiness su larga scala, l’inquinamento dell’acqua per ridurre i costi industriali, il controllo delle risorse idriche da parte di forze militari per limitare lo sviluppo di una popolazione nemica, una minoranza, un’etnia, sono esempi di water grabbing. Gli effetti di questo accaparramento sono sovente devastanti.

Da bene comune a bene privato

Nel cosiddetto Sud del mondo, ma anche in alcuni paesi industrializzati, l’acqua si trasforma da bene comune liberamente accessibile a bene privato o controllato da chi detiene il potere.

La geografia del water grabbing interessa ampie fasce del pianeta, le zone equatoriali, i grandi bacini idrici dell’Asia, il Medio Oriente, l’America meridionale, l’area mediterranea, le zone desertiche dell’America settentrionale e dell’Australia.

Per questa ragione un gruppo di ricercatori, giornalisti (incluso l’autore di questo dossier, ndr), fotografi ed esperti, ha creato il Water grabbing observatory, guidato da Marirosa Iannelli, con l’obiettivo di rilevare, analizzare, comunicare fenomeni sociali, ambientali ed economici legati ad acqua e clima, in Italia e nel mondo, usando giornalismo e pubblicazioni come, ad esempio, il libro Water grabbing (edito dall’Emi nel 2018) e L’Atlante geopolitico dell’acqua (Hoepli, 2019), di cui proponiamo alcuni estratti in queste pagine.

Le mega dighe e i padroni del Mekong

Uno dei principali dispositivi di controllo delle risorse idriche nel mondo è l’impiego delle mega dighe: quella delle Tre Gole in Cina ha comportato il trasferimento forzato di 1,2 milioni di persone; la Gibe III in Etiopia sta colpendo gli equilibri geosociali della popolazione della regione dell’Oromia (400mila persone interessate); la Merowe in Sudan ha intaccato lo status di 50mila persone, senza alcun indennizzo economico.

Uno dei bacini idrici più importanti e anche più colpiti dal fenomeno del water grabbing al mondo è quello del fiume Mekong, in Indocina, dove la costruzione di decine di dighe sta modificando la vita di milioni di persone, in particolare nel delta.

Siamo andati a raccogliere informazioni su una di queste, la diga Xayaburi, la prima costruita in Laos sul Mekong nella zona Nord occidentale del paese, e l’accoglienza non è stata tra le più calorose: guardie armate ci hanno impedito di arrivarvi, sia in auto che a piedi. Abbiamo potuto intravedere dall’alto della montagna solo l’ansa del colosso completato a fine novembre 2019.

Pesca, agricoltura, turismo in secca

Costruita da un’azienda di Bangkok, la Ck Power Pcl, la diga Xayaburi venderà il 95% dell’energia prodotta a utenti thailandesi, fuori dai confini del Laos. Quello che le popolazioni di questi territori non si aspettavano, però, era che la mega diga potesse avere un impatto sul corso del fiume così forte come quello che osservano oggi. Duecento chilometri più a Sud, infatti, dove il Mekong scorre per un lungo tratto sul confine tra Laos e Thailandia, le ultime foto satellitari disponibili indicano una fortissima riduzione del regime fluviale.

Nei villaggi di pescatori thai, la secca arriva fino a 30-40 metri dalla riva. Le barche sono incagliate nel fango.

È una situazione che interessa tutto il fiume fino alla Cambogia e che ha fatto esplodere la rabbia dei pescatori thailandesi portandoli in piazza, mentre in Laos le manifestazioni sono state represse dal regime di Bounnhang Vorachith.

Oltre alla riduzione della portata del fiume, infatti, si starebbe verificando una diminuzione della quantità di pesce disponibile. «Sessanta milioni di persone traggono sostegno da questo bacino», spiega Pianporn Deetes, dell’organiz-zazione International Rivers. «Governi e imprese private hanno deciso di costruire dighe che impatteranno su pesca, turismo, agricoltura. Dighe come la Xayaburi saranno fonte d’instabilità, una piaga, in particolare per i più poveri. Tantissimi villaggi, specie comunità indigene, perderanno i loro territori, abbandonando costumi e tradizioni. La sicurezza alimentare per milioni di persone è a rischio».

Dalla Cina al Vietnam: 124 dighe

I proprietari della diga Xayaburi, a loro volta, attribuiscono il prosciugamento del letto del fiume ai monsoni tardivi e all’impatto complessivo delle dighe cinesi, ben 11 nell’alto Mekong, già finite nel mirino del segretario di stato Usa, Mike Pompeo, che le ha definite un rischio per la stabilità idrica del paese, un accaparramento del fiume da parte di Pechino.

Ulteriori preoccupazioni interessano il Vietnam, ultimo paese attraversato dal Mekong: secondo Nguyen Thu Thien, un geografo esperto di aree umide della University of Wisconsin, «il Vietnam potrebbe perdere il delta e tutta la sua produzione di riso entro il 2050. Milioni di impoveriti saranno costretti a fuggire, se le dighe andranno avanti». Dati allarmanti per Hanoi, che punta il dito contro Cina, Laos e anche Cambogia, per i progetti scellerati di sbarramento del Mekong.

Il problema, comunque, è la situazione globale dell’intero corso del fiume, non attribuibile a una diga specifica, sia essa in Laos, Cina o Cambogia. A oggi, infatti, è prevista la realizzazione di 124 dighe lungo l’intero bacino del Mekong – inclusi dunque i fiumi tributari -, con i quali si potrebbero generare 268 Gigawattora (GWh) di energia rinnovabile all’anno (l’equivalente dell’80% del fabbisogno lordo italiano). Di queste 124 dighe, 32 sono già funzionanti e 24 in costruzione, mentre la messa in opera delle restanti è prevista nei prossimi venticinque anni.

Trasferimenti forzati

Un altro sbarramento del Mekong che desta preoccupazione, è la mega diga di Pak Beng, sempre nell’alto Laos, a Est di Luang Prabang, in uno dei settori più belli del fiume: «Al momento non ci sono scavi, ma spesso ci sono ingegneri e geometri a fare misure e rilevamenti», spiega Vilang Mak, una guida del gruppo Shampoo Tours, specializzato in crociere sul Mekong. «La diga porterà allo stop del turismo in queste zone, le crociere qui diventeranno un ricordo», continua Vilang. Secondo gli ambientalisti, 25 villaggi indigeni in Laos e due in Thailandia saranno spazzati via con la costruzione della diga, oltre 6.700 persone dovranno essere trasferite forzatamente. I trasferimenti sono già iniziati.

Nei pressi della diga Lower Sesan II in Cambogia, migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per fare spazio al nuovo bacino. Anche in questo caso le compensazioni erogate sono state irrisorie e le new town costruite per ricollocare una parte degli sfollati sono sostanzialmente invivibili.

Una situazione destinata a ripetersi per ogni progetto che verrà completato. Contribuendo ad un deterioramento generale della sicurezza alimentare nell’intera regione.

Acqua in bottiglia

«Salve, cosa desidera da bere?», è la domanda che ci sentiamo rivolgere al bar in pausa pranzo, o la sera in pizzeria. La risposta più comune è «acqua», sia essa liscia o gassata. Un gesto semplice, ed ecco che la nostra sete viene placata grazie a una bottiglietta in plastica o vetro. Il nostro bisogno primario viene così soddisfatto.

Quando si chiede l’acqua del rubinetto, troppo spesso si riceve un rifiuto, oppure si viene trattati con sufficienza. Questo perché i bar hanno contratti quinquennali con i fornitori o perché le bevande sono un margine di guadagno importante.

Un mercato in crescita

Il valore dell’acqua in bottiglia a livello mondiale nel 2019 ha quasi raggiunto i 250 miliardi di euro. Cresce ogni anno di una percentuale a due cifre, con i mercati occidentali a farla da padroni.

Sono miliardi buttati dai consumatori, poiché la qualità dell’acqua del rubinetto è spesso più alta di quella imbottigliata.

In ogni caso è un fenomeno che sta prendendo piede in Asia e Sud America, dove bere acqua in bottiglia è cool, trendy, serve «a far dimagrire». Come la Fiji, «l’acqua delle modelle».

Il colosso di questo mercato è Nestlé waters (una divisione di Nestlé corp.), che da sola detiene 51 etichette di acqua in bottiglia, incluse Panna, San Pellegrino, Deer Park e Nestlé Pure Life. Acqua che proviene da fonti che dovrebbero appartenere a tutti, ma che, grazie all’acquisizione di permessi di imbottigliamento rilasciati a prezzi stracciati, divengono di fatto private. Una forma di accaparramento idrico.

I margini di profitto sono elevati: un litro di acqua in bottiglia purificata di bassa qualità costa al consumatore circa 560 volte più dell’acqua del rubinetto. Per imbottigliare, un’azienda paga allo stato canoni di uso della fonte che raggiungono al massimo i due millesimi di euro al litro. In alcuni casi il costo è inesistente.

Dal 1° gennaio 2019, Nestlé water Canada, la divisione acque nordamericana della multinazionale svizzera, ha iniziato a estrarre 1,6 milioni di litri di acqua al giorno dal pozzo di Middlebrook, il terzo mega pozzo in Ontario dopo quelli di Aberfolyle ed Erin. Costo? Poco più di 500 dollari canadesi l’anno. Con conseguenze però molto costose. Rob MacKay, sessantaquattro primavere alle spalle, vive con il fratello e i suoi cavalli in una bellissima casa rurale dal tetto ad angolo, non lontano dal pozzo di Middlebrook. Da qualche tempo i suoi pozzi sono prosciugati. Così come vari ruscelli della zona. «Siamo rimasti senz’acqua in una delle regioni più ricche d’acqua del pianeta», dichiara Rob.

Un milione di bottiglie al minuto

L’Italia ha il primato peggiore: siamo il secondo paese consumatore di acque in bottiglia al mondo: ognuno di noi, in media, ogni anno ne beve 208 litri. E per anni siamo stati il primo. Possiamo tranquillamente dire che il mercato dell’acqua in bottiglia è nato nel Belpaese.

Se per anni in Italia si è cercato di imporre canoni uniformi che prevedessero il pagamento sia in funzione degli ettari dati in concessione, sia dei volumi di acqua emunti o imbottigliati (indicando come cifre di riferimento almeno 30 euro per ettaro e tra 1 e 2,5 euro per metro cubo imbottigliato, cioè 1.000 litri), a oggi solo alcune regioni si sono adeguate.

In un’ottica di economia circolare, molte aree del nostro paese potrebbero fare a meno di consumare acqua in bottiglia. Se l’equivalente dei soldi spesi dalle famiglie con Nestlè, San Bernardo e Ferrarelle, fosse impiegato per migliorare la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti, ne avremmo tutti giovamento. L’impatto sarebbe ingente. Basti pensare che nel 2018 si sono prodotte nel mondo un milione di bottigliette di plastica al minuto, di cui una buona fetta destinate a contenere acqua. Significa più di 16mila bottiglie al secondo che poi finiscono, se gestite in maniera virtuosa, nei pochi impianti di riciclo della plastica, o termovalorizzate, oppure, molto più probabilmente, nelle discariche o disperse nell’ambiente.

![]()

I negoziati internazionali per il clima a un bivio

Aspettando Glasgow

Il fenomeno della corsa all’acqua è parte del più vasto problema dello sfruttamento dell’ambiente da parte dell’uomo. Una pratica secolare che sta rompendo l’equilibrio naturale della nostra casa comune. Se i cambiamenti climatici sono la più grande sfida del nostro secolo, al momento pare che la comunità internazionale la stia perdendo. Dopo il fallimento del summit di Madrid, quello del 2020 a Glasgow sarà decisivo.

Il 2020 sarà l’anno chiave per il negoziato internazionale sui cambiamenti climatici. «Ma come?», dirà qualcuno, «non si era concluso nel 2015 con l’Accordo di Parigi?». E qualcun altro dirà anche: «Che diavolo è l’Accordo di Parigi?».

Una cosa è certa: i cambiamenti climatici sono la più grande sfida del nostro secolo.

Se fate parte delle schiere di coloro che credono che il climate change sia una bufala, non leggete queste pagine, tanto non cambierete idea.

Per i cittadini che, invece, sono preoccupati per la casa comune e per le generazioni che verranno, è bene capire come si può agire per cercare di arrestare le emissioni di gas serra, generate principalmente dal consumo di combustibili fossili, come gas, petrolio e carbone, e dalla deforestazione e degradazione degli ambienti naturali terrestri e marini.

Azioni individuali e collettive

Per comodità di trattazione diciamo che ci sono due livelli di azione: uno soggettivo personale che include tutte le azioni quotidiane (l’uso dell’automobile, l’energia impiegata, i consumi alimentari, i consumi in generale), e uno collettivo globale che riguarda il sistema di leggi, di trattati, di strategie internazionali per ridurre le emissioni. In mezzo naturalmente ci sono i singoli stati e i rispettivi sublivelli amministrativi.

Se rispetto all’ambito personale ognuno conosce i suoi peccati e sa cosa dovrebbe fare (e se non lo sa, ci sono migliaia di articoli online pieni di consigli intelligenti), a livello internazionale il cuore del sistema è la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), approvata nel 1992 al Summit di Rio, il principale trattato internazionale in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Il suo obiettivo è impedire pericolose interferenze di origine umana con il sistema climatico. L’Unione europea e tutti i suoi stati membri figurano tra le 197 parti contraenti della convenzione.

Da Kyoto a Glasgow

Il primo grande accordo fu il Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997, in vigore fino al 2020. Ratificato da 192 parti della Unfccc, compresi l’Ue e i suoi paesi membri, non vede però tra i suoi aderenti alcuni dei grandi inquinatori mondiali. De facto regola solo il 12% circa delle emissioni globali. Questo fa capire come il Protocollo, sebbene sia stato fondamentale, specie in Europa, sia insufficiente per la sfida attuale.

Inoltre, allo scopo di includere Usa, Cina e altre grandi potenze dentro il quadro internazionale, si è lavorato per trovare un nuovo framework, con un diverso tipo di vincoli e basato su piani nazionali indicati dagli stessi paesi, nel rispetto della scienza e della sovranità di ogni paese.

Dopo un primo fallimento a Copenaghen nel 2009, nel 2015, a Parigi, grazie a un forte accordo politico tra Usa e Cina, le nazioni del mondo hanno approvato a larga maggioranza una nuova architettura internazionale, quella dell’Accordo di Parigi, che entrerà in vigore quest’anno, dopo cinque anni di regime provvisorio, con il negoziato di novembre 2020 a Glasgow.

Dal 2015 a oggi sono proseguiti i negoziati Onu per completare i meccanismi di attuazione dell’Accordo di Parigi e il «Libro delle regole» per evitare problemi.

Il fallimento di Madrid 2019

A dicembre 2019, però, a Madrid non si è raggiunta l’intesa finale per chiudere sull’ultimo elemento dell’Accordo di Parigi rimasto aperto: quello della finanza climatica che avrebbe permesso ai singoli paesi di scambiare quote di emissioni, comprandole da progetti di mitigazione in altre parti del mondo e facendole contabilizzare a proprio nome.

Sebbene l’architettura dell’Accordo di Parigi sia rimasta in piedi e si sia registrata la volontà delle parti di aumentare l’ambizione per il 2020, quando a Glasgow i 196 stati porteranno nuovi piani nazionali di decarbonizzazione, il summit di Madrid ha segnalato la presenza di un grosso problema politico internazionale di difficile soluzione. Si sono messi di traverso Trump, che vuole l’America fuori dall’Accordo di Parigi e che ha già presentato la richiesta formale di uscita (effettiva dal 4 novembre 2020, un giorno dopo le prossime elezioni presidenziali Usa), e Jair Bolsonaro, deciso a devastare l’Amazzonia.

Questo ha messo in allarme Cina ed Europa, che però non hanno saputo trovare la quadra all’interno di un negoziato che già era iniziato con il piede sbagliato a causa dello spostamento della sede della Conferenza delle parti (Cop) dal Cile, che inizialmente avrebbe dovuto ospitare l’incontro ma che in quei giorni era scosso da forti tensioni politiche, alla capitale spagnola.

Ostaggi dei poteri fossili

La presidenza cilena del summit di Madrid, guidata da Carolina Schmidt, considerata da tutti inadatta nella gestione del processo negoziale della Cop25, ha dovuto prendere atto del fallimento: «Oggi, come nazioni, siamo rimasti in debito con il pianeta», ha lamentato la Schmidt, nel linguaggio onusiano. «Gli accordi raggiunti dalle parti non sono sufficienti per affrontare con urgenza la crisi dei cambiamenti climatici».

Il segnale che viene fuori è pessimo: «L’Unfccc è ostaggio dei poteri fossili», spiega Serena Giacomin, presidente di Italian climate network. «Non possiamo permettere che gli interessi di alcuni possano far naufragare il negoziato e mettere a repentaglio la vita di tante persone. Serve, oggi più che mai, pressione dal basso, non solo per rimettere al centro l’importanza dell’Accordo di Parigi, ma soprattutto per raggiungere l’obiettivo necessario seguendo ciò che dimostrano i dati scientifici. L’Italia nel 2020 dovrà giocare un ruolo centrale».

Già perché il nostro paese, insieme al Regno Unito, sarà copresidente del negoziato, e ospiterà a Milano i negoziati preparatori (pre Cop) insieme a un evento per i giovani di tutto il mondo (Youth for Cop).

![]()

Dimock, PE, USA. Craig Sautner, 58 anni, con dei campioni d’acqua rilevati dal rubinetto di casa. Le conseguenze sanitarie della fratturazione idraulica lo preoccupano: i vicini hanno già segnalato dei malesseri. (© Giada Connestari)

La sfida di Glasgow 2020

Quella di Glasgow 2020 sarà una sfida complessa, poiché i 197 paesi dovranno chiudere tutti i punti lasciati irrisolti a Madrid, e presentare gli impegni per ridurre le emissioni per il quinquennio 2020-2025, oltre a impostare il negoziato per aumentare l’ambizione. L’obiettivo di lungo periodo dell’Accordo di Parigi è quello di contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto della soglia di 2° C oltre i livelli preindustriali, e di limitare tale incremento a 1,5° C. Per fare questo bisognerebbe raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, e aumentare ogni cinque anni gli impegni di riduzione delle emissioni in ogni paese. Al momento l’Europa punta a una riduzione del 50-55% delle emissioni rispetto al 2005. Secondo l’Accordo, in base alle conoscenze scientifiche, gli stati dovranno rendere più ambiziosi i loro obiettivi (l’Ue, ad esempio, dovrebbe puntare alla riduzione del 60% di emissioni), e sono tenuti a riferire agli altri stati membri e all’opinione pubblica cosa stanno facendo per raggiungerli e segnalare i progressi compiuti verso l’obiettivo a lungo termine attraverso un solido sistema basato sulla trasparenza e la responsabilità.

Di fatto ci sono dei meccanismi vincolanti non sanzionatori, che dovranno quindi essere sostenuti dai cittadini tramite pressioni (ad esempio con proteste, o il voto all’opposizione) sui governi che non fanno abbastanza.

Il ruolo di Europa e Italia

Per arrivare preparata all’appuntamento, l’Europa, che ha avuto un ruolo centrale nel salvare il negoziato di Madrid, deve subito avviare il processo di revisione degli attuali impegni di riduzione al 2030, cercando un accordo non oltre il Consiglio europeo di giugno 2020. Poi c’è il ruolo del nostro paese: «L’Italia, copresidente dei negoziati preparatori a Milano, e della Cop26 di Glasgow, avrà una grande responsabilità», ci ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. «È importante che si mobiliti anche la Farnesina, con Luigi Di Maio, per cercare accordi diplomatici al fine di chiudere i temi rimasti aperti, come l’art. 6 e spingere per l’ambizione post 2020. È una chiamata alle armi di tutti». Serve aprire canali bilaterali con Cina, India e Giappone, in comune accordo con gli altri paesi europei.

Facendo bene i compiti a Bruxelles e tramite la diplomazia, l’Europa potrà arrivare al Vertice di alto livello Ue-Cina, in programma il prossimo settembre a Lipsia, con una proposta congiunta per un accordo ambizioso in vista della Cop26 di Glasgow. E l’Italia potrebbe incassare un risultato diplomatico importante.

Si tratta infatti, dicono numerosi delegati, di ritrovare l’equilibrio multilaterale nell’Accordo di Parigi alterato dall’annuncio di uscita degli Usa.

Nel caso vincesse un democratico alle elezioni presidenziali del 3 novembre prossimo, gli Usa formalmente potrebbero cambiare rotta entro il giorno successivo, data in cui diventa effettivo l’abbandono americano dall’Accordo. Ma il tutto sarebbe così vicino al negoziato di Glasgow, il quale aprirà i battenti il 9 novembre, che sarebbe comunque difficile avere la sicurezza di un consenso tra Usa, paesi Basic (Brasile, Sudafrica, India, Cina), Cina su tutti, e Ue.

Una partita diplomatica al cardiopalma.

L’oro blu al centro dei conflitti e del dibattito giuridico internazionale

Le nuove guerre per l’acqua

La guerra in Siria è stata narrata ampiamente in questi anni. Un elemento che non è mai stato sottolineato abbastanza, però, è il peso in essa della questione idrica. Ecco un estratto dal libro Water Grabbing di Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli.

In lontananza gli spari riverberano sulla valle della Beka’a. Dalla terrazza dell’edificio più alto del campo profughi di Wavel, nei pressi di Baalbeck si vede la frontiera della vicina Siria. Qua nel 1948 arrivarono i palestinesi in fuga dai territori occupati dagli israeliani durante la guerra d’indipendenza. Dal 2011 l’esodo è riniziato e le strade si sono riempite di migliaia di siriani in fuga dalla guerra civile, tanti direttamente dai campi profughi palestinesi in Siria. Nel Libano, secondo l’Unhcr, l’Alto Commissariato per i rifugiati, a fine 2017 trovavano rifugio oltre un milione di profughi dalla Siria, circa un quinto della popolazione del piccolo paese mediorientale. Una situazione che ha portato rapidamente al collasso di Beirut e dei tanti campi profughi esistenti e, ben presto, anche di quelli nuovi creati dall’Unhcr al confine.

«I profughi siriani hanno alterato gli equilibri del campo», racconta Intisar Hassan sul terrazzo della casa in cui è nata nel 1961 e oggi vive con il marito tassista e quattro figli. […] stiamo ad ascoltare, distratti di tanto in tanto dai colpi di fucile. «La popolazione è praticamente raddoppiata. I prezzi sono schizzati alle stelle, l’affitto di due camere è passato da 100 a 250 dollari al mese, le uova costano tre volte tanto, l’acqua è sempre più scarsa. All’inizio eravamo ben disposti, volevamo dare una mano, ma ora questa situazione ci sta strangolando». Muna, trent’anni, abita con cinque figli e altre sei persone in uno stanzone senza bagno né vetri alle finestre in un edificio nelle adiacenze. Le pareti sono ricoperte dai poster dei «martiri», tanti quelli di Hamas e Hezbollah. Nel campo di Yarmuk a Damasco aveva studiato business, suo marito era un funzionario statale, possedevano una casa a due piani con il terrazzo. La sua esistenza, dice, è cambiata dal giorno alla notte. La storia della più grave guerra civile degli ultimi anni è nota. Quello che si conosce di meno sono le ragioni che hanno portato a questa crisi umanitaria, con oltre mezzo milione di morti. Tra i motivi che avrebbero favorito lo scoppio del conflitto, ci sarebbe anche la situazione idrica del paese.

Tra il 2007 e il 2010 il paese è stato colpito da una grave siccità, la peggiore registrata in Siria nell’ultimo secolo, che ha lasciato senza lavoro un milione di piccoli agricoltori e causato la migrazione della popolazione rurale verso le città. Una ricerca pubblicata nel 2015 su Proceedings of the National Academy of Sciences ha determinato che la siccità che ha afflitto la Siria ha acuito i disordini sociali aggravando la preesistente instabilità politica. Non la causa, ma uno degli elementi chiave delle proteste contro il governo di Bashar al-Assad […]. A peggiorare la situazione, le temperature elevate, superiori alla media, dovute agli effetti del cambiamento climatico e una gestione insostenibile delle falde, sfruttate oltre misura fino all’esaurimento dei pozzi di irrigazione.

Quando raccogliemmo un’intervista a Mohammed Saha, ventisette anni, venditore di bibite nel quartiere di Hamra, […] Beirut, […], era il 2013 e ancora non si era confermato scientificamente il legame tra acqua e conflitto siriano. Oggi […] emerge come per anni si sia trascurato il ruolo dell’oro blu in questo grave conflitto: «Non c’era più acqua e così abbiamo iniziato a spostarci dalle zone agricole verso la città», racconta Mohammed. «La mia odissea è iniziata prima della guerra, con la prima siccità del 2006-2007. Vivevo in un piccolo villaggio vicino all’Eufrate, riconvertito dalle riforme di Assad sull’estensione delle aree agricole e la conversione da aree pastorali. Nel 2007 l’acqua era talmente poca che nemmeno spingendo le pompe al massimo si riusciva a tirare fuori qualcosa. Dovevamo portarla con le cisterne dal fiume, dilapidando tutti i nostri averi, mentre il sole divorava il raccolto. Così, con la famiglia, ci siamo spostati ad Aleppo e poi con l’inizio della guerra qua a Beirut».

Con l’aggravarsi della situazione, l’acqua in Siria è passata a essere da una delle varie cause concatenate del conflitto a una delle principali armi per indebolire le fazioni ribelli. Nella lotta per il controllo del territorio tra le milizie antigovernative, gruppi terroristici come Isis e al-Nusra e l’esercito di Bashar al-Assad, l’acqua è diventata il primo obiettivo infrastrutturale militare. Pesano le parole di Noosheen Mogadam, analista del Norwegian refugee council, secondo cui «la distruzione delle infrastrutture idriche e i frequenti black out hanno ridotto del 50% l’accesso ad acqua non contaminata». Decine di pozzi, dighe, depuratori sono diventati target, sia per ribelli che per forze governative. La città più colpita è stata Aleppo, dove la quasi totalità della popolazione a fine 2017 faticava ancora ad accedere all’acqua, dovendo contare sulle organizzazioni non governative per ristabilire una rete idrica affidabile. A ottobre 2017 nell’area metropolitana del secondo centro urbano della Siria vivevano oltre 686mila persone con accesso limitato all’acqua per igiene e sostentamento di base. La conseguenza di questa carenza di servizi? Decine di morti per la diarrea dilagante. Allo stesso tempo la scarsità d’acqua ha messo in ginocchio anche l’allevamento di bestiame (ovini, bovini e pollame), con un conseguente indebolimento della sicurezza alimentare. Per le Ong […], l’assalto alle infrastrutture idriche come obbiettivo militare è stato un atto di violazione deliberata del diritto internazionale, un crimine di guerra […].

Ma non è stata certo la prima volta che l’acqua ha giocato un ruolo centrale in un conflitto, e non sarà l’ultima. Un bene sempre più scarso e conteso, che sarà uno degli elementi strategici dei conflitti del XXI secolo e una delle cause principali delle migrazioni dai paesi più esposti all’instabilità politica ed economica causata dal cambiamento climatico. Comunemente si definiscono «water wars», guerre e conflitti combattuti per l’acqua […]. Dalla siccità in Siria, fino alla siccità globale del 2016 che ha alimentato gli scontri in Sud Sudan di inizio 2017, fino alle proteste in Bolivia e Cile per le privatizzazioni. Passando per uno dei punti più caldi dal punto di vista geopolitico, l’Indo, che alimenta il settore agricolo ed energetico di due nemici di lunga data, India e Pakistan. […].

Anche le grandi opere idrogeologiche possono costituire un grave contenzioso politico. Come la diga Grand Renassaince, costruita in Etiopia, che ha spinto il governo egiziano a minacciare ritorsioni nel caso si fosse verificata una forte diminuzione del regime idrico del Nilo […]. «Il commercio globale di derrate alimentari, i consumi iperbolici, il cambiamento climatico, la lenta trasformazione energetica: questi sono gli elementi dei conflitti di domani», raccontava Lester Brown, uno dei più grandi esperti di problemi globali, in una delle ultime interviste nel suo ufficio del Worldwatch Institute di Washington, prima di ritirarsi. «Con l’aumento della popolazione abbiamo raggiunto un “picco dell’acqua”. Paesi come Siria, Iraq, Pakistan, Messico, hanno già raggiunto o superato questo picco, prosciugando i bacini acquiferi, con conseguenze catastrofiche sulla stabilità di quei paesi».

Per capire il crescente emergere di conflitti legati all’acqua bisogna andare a New York. È un giorno freddo, il primo ottobre 2010. I reporter escono dal Palazzo di vetro delle Nazioni unite per andare a scrivere svogliatamente una notizia, che passa quasi inosservata sulla stampa italiana. L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato la Risoluzione 64/292 riconoscendo l’acqua come diritto umano. Ma lo scarso interesse di media e politica fa comprendere fin da subito come l’importanza di questa Risoluzione sia sottovalutata. O addirittura si voglia tenerla sotto il tappeto. L’acqua come diritto è una questione che scotta, per governi e multinazionali in primis. […] Nel 2010 l’approvazione della Risoluzione per la prima volta dà dignità a un diritto primario, dichiarando che «il diritto all’acqua potabile e sicura e ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani». Parole bellissime, cui non è seguito alcun reale riconoscimento nelle costituzioni dei singoli paesi né nei tanti ambiti del diritto e delle organizzazioni internazionali.

La questione […] giuridica rimane molto controversa. Differenti orientamenti di legge non hanno ancora permesso di affermare una normativa chiara e cogente […]. Mancando quindi un sistema globale di regolamentazione giuridica dell’acqua, le possibilità di conflitti per il suo accaparramento sono in aumento […].

Dagli abusi sulle popolazioni indigene ai conflitti legati ai bacini transfrontalieri, l’assenza di un quadro de jure impiegato per favorire una cooperazione su basi legali tra soggetti politici offre una lacuna particolarmente grave […].

La risoluzione delle Nazioni unite del 2010 appartiene a tutti gli effetti alla sfera della cosiddetta soft law, cioè a quel sistema di norme prive di carattere vincolante e sanzionatorio capace di obbligare gli stati ad adempiere a quanto prescritto. In sostanza, a oggi, il riconoscimento del diritto umano all’acqua passa attraverso «un invito ai governi all’impegno sia sul proprio territorio, sia in contesto internazionale, a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto».

Durante la votazione della risoluzione 64/292, in quel freddo giorno dell’ottobre 2010, furono 122 i paesi a favore, 41 gli astenuti. Nessun contrario. L’astensione tuttavia pesava come un macigno. Nella lista figuravano molti paesi industrializzati come Stati Uniti, Canada, Svezia, Regno Unito, Austria, Israele, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Giappone. Le motivazioni? L’assenza di basi legali sufficienti a livello internazionale e la scarsa chiarezza sulle responsabilità e gli obblighi dei governi firmatari. Una posizione ritenuta dagli stati sostenitori – come Germania, Italia, Spagna e Belgio – sintomo dell’impossibilità di un impegno comune e di mancanza di visione.

[…] Dopo il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, il quadro giuridico è stato integrato da risoluzioni del Consiglio dei diritti umani che hanno esplicitato formalmente il legame tra «il diritto umano all’acqua» e il livello di vita adeguato per tutti, così come la diretta relazione tra la risorsa idrica e il diritto alla vita e alla dignità. Gli stati avrebbero dunque la responsabilità primaria di assicurare la piena realizzazione di tutti i diritti umani, e la concessione della gestione dell’acqua potabile e/o dei servizi igienico sanitari a terzi non esime lo stato dai suoi obblighi sui diritti umani.

Nel 2013 però l’Assemblea generale ha declinato le modalità con cui gli stati dovrebbero garantire tale diritto, che prevedono un processo consultivo con i cittadini, il monitoraggio della diffusione dell’accesso all’acqua potabile, e la garanzia di un’accessibilità ai servizi idrici, anche se gestiti da enti terzi come i privati. Unica nota positiva: nello stesso anno viene estesa al diritto all’acqua l’opzione della giustiziabilità, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi, tramite il Patto internazionale relativo ai Diritti economici, sociali e culturali, un trattato delle Nazioni unite nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sottoscritto e ratificato da tutti i membri dell’Onu.

Pur avendo fatto dei passi avanti nello scenario giuridico con risoluzioni esplicite e strumenti interpretativi che hanno definito il diritto all’acqua come diritto umano, quindi universale, autonomo e specifico, questo riconoscimento resta a tutt’oggi sancito solo in termini «declaratori» […].

![]()

Da qualche anno il dibattito internazionale della dottrina sta cercando di superare i limiti burocratici e politici che non consentono un impegno più stringente da parte degli stati per garantire efficacemente l’accesso all’acqua potabile in ogni area del mondo, tutelando quindi la vita, la salute e il benessere di intere comunità. Secondo buona parte degli studiosi di diritto internazionale, il diritto all’acqua dovrebbe essere riconosciuto tra le cosiddette norme consuetudinarie, che presuppongono due elementi: la ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte dei soggetti e il convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità. A differenza dei trattati inoltre, validi solo nei rapporti tra le parti, le norme consuetudinarie obbligano in via sanzionabile tutti i soggetti internazionali al comportamento a cui si fa riferimento. Sarebbe dunque un decisivo passo avanti per poter successivamente declinare nei vari paesi vincoli precisi per gli stati.

Ha firmato questo dossier:

![]()

- Emanuele Bompan

Giornalista ambientale e geografo. Si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, ambiente, energia. È direttore della rivista Materia Rinnovabile, collabora con testate come La Stampa, Nuova Ecologia, Oltremare. Ha vinto per quattro volte l’European Journalism Center IDR Grant, una volta la Middlebury Environmental Journalism Fellowship ed è stato nominato Giornalista per la Terra 2015. Ha svolto reportage in 76 paesi, sia come giornalista che come analista. www.emanuelebompan.it/ - A cura di Luca Lorusso giornalista redazione MC.