Preghiera 16. Pregare come gli uccelli del cielo e i gigli del campo

Pregare, lo abbiamo già detto, non è presentarsi davanti a Dio e nemmeno compiere uffici o proclamare lodi e, paradossalmente, neanche ringraziare Dio, perché tutto ciò è parte ancora di un rapporto esteriore: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate» (Mt 6,7-8).

Pregare è permettere a Dio di contemplare il nostro volto orante e di ascoltare la nostra voce: «Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). Si comprende bene che «essere preghiera» è difficile in modo particolare perché cozza con una mentalità e, più ancora, con un’abitudine radicata, difficile da superare. Almeno proviamoci.

Pregare è fare spazio a Dio sposo perché possa vedere, sentire, toccare e contemplare la sua sposa: «Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi ascolta ripeta: “Vieni!”. Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della vita» (Ap 22,17).

Se Dio è un contraente oppure un innamorato

I testi mettono in rilievo l’atteggiamento di abbandono che confligge con il protagonismo dell’«io sto, io faccio, io prego, io…». Nella 1a puntata del nostro cammino sulla preghiera (MC gennaio-febbraio 2017) siamo partiti dal Catechismo Maggiore di Pio X del 1905, composto da 993 domande e risposte da «imparare a memoria», ridotto ad appena 433 sette anni dopo, con il titolo Catechismo della Dottrina cristiana. Su di esso ci siamo formati tutti fino agli anni ’70 del XX secolo. La Parte III, Sezione II, capitolo unico (numeri dal 414 al 433), tratta della «orazione o mezzo impetrativo». L’impostazione, tipica del tempo, è trattativistica: Dio appare più come un contraente da tenere buono che un Padre da amare. Le regole che il testo offre sembrano più vicine a un galateo che a un rapporto affettivo. L’impianto è ancora ancestrale, nonostante si faccia riferimento a Gesù Cristo, unico mediatore, Dio è lontano, qualcuno cui bisogna ricorrere per domandargli «quanto ci bisogna» (n. 414), supplicando «le grazie spirituali e temporali» (n. 419). Se non siamo ascoltati è colpa nostra «o perché preghiamo male, o perché domandiamo cose non utili al nostro vero bene, cioè al bene spirituale» (n. 422). In questa ultima frase non appaiono più «i bisogni temporali», ma solo quelli spirituali. Il catechismo, inoltre, parla sempre di «preghiere» al plurale, lasciando intendere che forse sia anche determinante la quantità (cfr. Mt 6,7).

Nella 13a puntata (MC aprile 2017) e in diverse altre a seguire abbiamo spesso richiamato, e non lo faremo mai abbastanza, Francesco di Assisi che, secondo San Bonaventura, non era solito pregare perché «egli stesso era [diventato] preghiera». Quello di Francesco è un «essere» molto diverso che si distanzia e forse si oppone al Catechismo di Pio X, ancora troppo intriso di atteggiamenti formali esteriori.

Anche del Targùm in uso al tempo di Gesù nella sinagoga abbiamo parlato, ma occorre insistervi perché è sconvolgente la natura della preghiera che ci propone, presentandola come risposta all’anelito di Dio che non può vivere senza di noi, essendo «pazzo d’amore», che non si dà pace finché non vede il volto e non ascolta la voce dell’orante. Dio qui è descritto come un innamorato irrequieto e impaziente. Nessuno si sarebbe mai azzardato ad affermare una cosa simile se non fosse stato ispirato dallo Spirito Santo.

Il profeta Osea descrive tutto ciò in termini unici e assoluti: Dio insegue la sposa che si è prostituita finché non l’abbia strappata ai suoi commerci e condotta amorevolmente nel deserto (= lontananza, solitudine, esclusività, protezione, intimità) per poterla contemplare: «Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò sul suo cuore» (Os 2,16).

Pregare è lasciarsi condurre (cum-dúcere) e ascoltare col cuore Dio che parla. Dopo che abbiamo preso atto che è Dio a parlare, il vero Orante, possiamo parlare anche noi, ma forse sceglieremmo di stare in profondo silenzio perché «lui sa di cosa abbiamo bisogno», lo sa meglio e prima di noi.

Preghiamo con il Vangelo

«25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? 28E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 31Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 33Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,25-33).

Di solito si dice che questo sia il testo evangelico fondativo del concetto di «Provvidenza». In modo particolare monaci/monache e religiosi/religiose vincolati dal «voto di povertà», attraverso cui dichiarano di volere somigliare agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, fidandosi e affidandosi alla paternità di Dio che nutre, veste e si prende cura. Questo teoricamente: infatti, fa bella mostra negli scritti, nelle regole, nelle costituzioni, ma la realtà è molto diversa, come la storia e l’esperienza insegnano. Il «mondo religioso» attraverso il voto di povertà non corre alcun rischio perché è garantito di tutto. La Provvidenza diventa una Previdenza, mentre nel mondo reale, chi vive e mantiene una famiglia con un solo stipendio, spesso è costretto a fare sacrifici considerevoli.

Esercizio con Mt 6,25-33.

Leggiamo una volta il testo per capire il senso generale. Dopo alcuni minuti, rileggiamo di nuovo molto più len-ta-men-te. Poi cominciamo a rileggere ancora, centellinando parola per parola, lasciando a ciascuno il tempo di risuonare dentro di noi e di depositarsi nel pozzo profondo del nostro cuore.

1. Perciò vi dico.

Non si tratta di un consiglio o di un invito. È «parola» solenne, un comandamento del Signore. È lui il garante, il fondamento definitivo: «perciò».

- Quale risonanza ha «questa Parola» nel mio cuore? Sono consapevole che il Signore sta parlando esclusivamente a me e solo a me? Sono pronto per essere arato, dissodato, seminato per accogliere quanto il Signore dirà a me e a me soltanto?

- Tu parli, Signore, fino a farti tu stesso Parola/Lògos (cfr. Gv 1,14) per essere mangiato come il rotolo del profeta Ezechiele: «Mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele… Nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo… fu per la mia bocca dolce come il miele» (Ez 3,1-3). La Parola si mangia per nutrirsi e prima di proclamarla. Nell’Eucaristia io mangio con le orecchie la Parola proclamata, esattamente come con la bocca mangio il Pane della vita. Lo stesso «Lògos fatto Pane/Carne» (cfr. Gv 1,14). Tu, o Padre del Lògos, non m’inviti alla mensa per i miei meriti, ma perché io vada alla casa d’Israele per «riferire» le tue parole (cfr. Ez 3,1.4) con le parole della mia vita e del mio vivere.

- In questo modo so che tu sei legato a me e da me dipendi. Per questo desideri contemplare il mio volto quando prego e ascoltare la voce del mio cuore quando ti parlo, per essere certo che tu ti possa rispecchiare e che tu possa essere riconosciuto da chi m’incontra. Dammi la gioia di poter dire come Paolo: «Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1). Questo presuppone che io sia credibile e autentico perché tu possa essere accolto, accettato e riconosciuto.

2. Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito?

- Il verbo «non affannatevi» in greco è, alla lettera, «non abbiate ansia nell’anima vostra».

Mangiare, bere e vestirsi sono attinenti all’anima oltre che al corpo. Qual è il rapporto tra queste «cose» e la mia anima? Ho sufficiente distacco da essere sempre libero nel cuore davanti a ogni urgenza, bisogno e necessità? Oppure vado in ansia e corro ai ripari, accumulando con bramosia per il futuro seppellendo da me stesso l’abbandono nella Paternità di Dio? Bramosia e ansia sono l’opposto della prudenza. - Spesso mi ritrovo a pregare col salmista: «Affida al Signore il tuo peso (= affanno/fardello) ed egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli» (Sal 55/54,23), ma è solo una provvisoria liberazione psicologica. Sono preoccupato per ogni cosa che porta insicurezza; vorrei la certezza non solo per oggi, ma anche per domani. Mi ritrovo a fare finta di non sapere che potrei morire da un momento all’altro, come tu stesso, o mio Signore, mi ha messo in guardia: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?» (Lc 12,20). Mi ritrovo a perdere tempo su un futuro che ancora non c’è, sottraendolo al presente che invece mi chiama. Così mi distraggo dal leggere i tuoi comandamenti che parlano, gridano, urlano negli avvenimenti e nelle persone che incontro sulla mia strada. Non mi accorgo che figli e figlie tuoi, miei fratelli e sorelle in «immagine e somiglianza» in te, vagano senza nemmeno presente, ma io temo che possano «portare via» qualcosa alla mia sicurezza e al mio «avere». Eppure, so bene che tu hai dato un comandamento esplicito:

«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,19-21)

- Una questione di cuore! Dov’è il mio cuore? Ho forse bisogno di un trapianto cardiaco, come prevede il tuo profeta Ezechiele? «Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne» (Ez 11,29 e 36,26). Signore, so perché faccio resistenza nel pregare: so che la preghiera non è un dolce colloquio in cui dico le mie opinioni e tu stai muto e, se chi tace acconsente, sei sempre d’accordo con me. Ora so che è pura illusione, perché la tua Paola è «creatrice» in quanto fa quello che dice: tu vuoi il mio cuore, cioè il centro del mio essere, del mio pensiero e del mio agire. Su cosa riposa il mio cuore per essere tranquillo? Sull’accumulo di cose, beni, denaro o sull’idea di «cielo» come sinonimo della tua paternità? Ogni volta che affermo la tua divinità, mi accorgo di difendere il mio materialismo perché credo più nelle cose che ho che in te, invisibile. Oggi, stando sulla tua Parola, mi accorgo che la mia sicurezza non può essere separata dall’«agàp?»:

«Dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? … Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore» (Is 58,7.10).

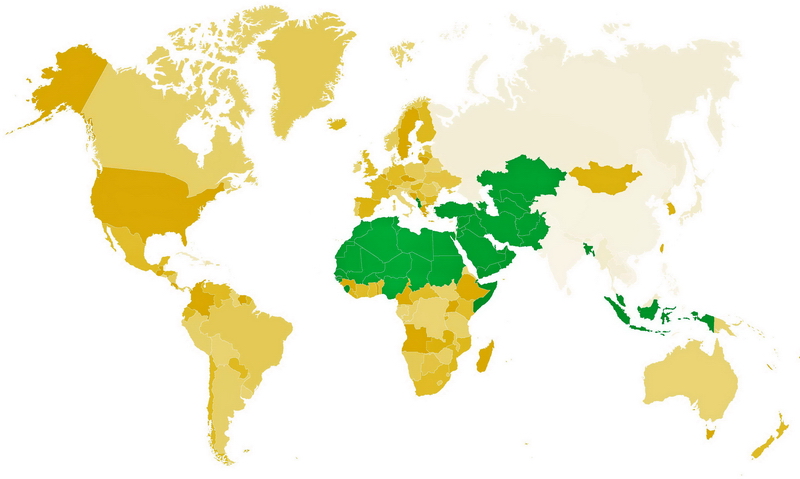

- Mi accorgo che solo così posso ascoltare la tua risposta e sperimentare il tuo «Eccomi!» (cf Is. 58,8-9), avendo da te la grazia di essere immerso nella luce che è sempre nemica delle tenebre (cf Is 58,8.10). Quando leggo l’esodo, sono preso da un senso di euforia per la tua irruzione nella scena della storia in difesa di un popolo oppresso: «Ho osservato… ho udito… sono sceso» (Es 3,7-8), dando per avvenuto quanto ancora deve accadere, così profonda è la tua avversione per ogni ingiustizia. Mi guardo attorno, sono circondato da ingiustizia e schiavitù, migranti che vagano per il mondo, figli e figlie, specialmente bambini e bambine senza papà e mamma, soli, preda di sciacalli che li comprano, li vendono, li uccidono per espiantare loro anche gli organi… e non faccio una piega, preoccupato come sono della mia sorte o dell’idolo della mia sicurezza, sapendo che non ho il potere di contare i capelli che ho in capo (cfr. Mt 10,30). Celebro l’Eucaristia, spezzo il Pane che appartiene a tutte le genti (Is 2,1-5), conservo anche gli avanzi per quelli che verranno dopo, ma sono abitato dall’affanno, dal peso di quello che mangerò o berrò o vestirò.

3. Uccelli del cielo e gigli del campo.

Quando mai mi sono sentito libero come un uccello che affida la propria vita al «vento» (pnèuma)? Io mi nutro dell’Eucaristia e bevo il vino della vita del Signore, come posso «preoccuparmi con affanno» del domani, accumulando e ammassando per me, dando così prova di non credere alle parole del Figlio tuo e Signore mio, Gesù?

- È bello guardare gli uccellini nei giorni feriali, per poi, magari, cacciarli nel fine settimana; è inebriante osservare la natura e respirare all’aria aperta della campagna il profumo dei fiori, ma mi rendo conto che la mia esperienza è solamente «estetica», occasionale. Nulla m’insegnano queste creature «vive», maestri di vita e di fede: si abbandonano, si lasciano nutrire e vestire condividendo la loro bellezza con chiunque voglia. Sì, penso di valere meno di un passero perché non posseggo la sua intelligenza e il suo splendore.

4. Gente di poca fede.

Qui la certezza è definitiva: la preghiera è la discriminate tra «paganesimo» e «fede»: il primo abbonda di parole e di richieste perché deve convincere se stesso di essere stato un piazzista bravo a pregare; la seconda non perde tempo a cercare di cosa ha bisogno perché si abbandona tutta tra le braccia di chi la cura e la protegge di propria iniziativa, per abbondanza di amore e paternità.

- Riesco a misurare la mia fede? In che modo? Oppure sono fermo alla religione del «dovere/obbligo», impegnandomi il minimo indispensabile? Sono tra coloro che «praticano molto, ma amano poco»? Fede ha la stessa radice di fiducia che è l’accoglienza di un altro cui si dà la chiave del cuore e della vita. Chi è costui? Posso, in coscienza dire che sia il Signore? Oppure semplicemente mi fido solo di me stesso perché non sono certo di lui? Oggi mi viene spontaneo identificarmi con Tommaso, quando tu lo redarguisci con tenerezza: «Non essere incredulo, ma credente» (Gv 20,27). «Mio Signore e mio Dio», aumenta la mia fede (Gv 20,28; Lc 17,5).

5. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Come immagino il «regno di Dio»?

Forse penso che sia qualcosa di là da venire oltre la morte, così da essere libero di fare ciò che voglio al di qua della soglia della morte?

- Il regno di Dio è qui, ora e adesso (cf Mc 1,15); significa «un nuovo modo di relazionarsi con gli altri» in vista dell’incontro con Dio alla fine della Storia. Qual è il grado di «relazione» di cui sono capace? Ho coscienza che la realizzazione del regno di Dio sia una realtà che riguarda l’umanità di oggi e in parte dipende dalla mia capacità di testimoniare la gratuità di Dio e la sua benevolenza verso tutti? Ho mai pensato che il ministero profetico della mia testimonianza (etimolog. = martirio), sia il fondamento della credibilità di Dio nel nuovo modo di relazionarsi degli uomini e delle donne? Questa consapevolezza mi opprime, mi provoca ansia, o mi libera verso l’orizzonte del regno di Dio? Come edifico «qui e ora» questo regno?

Respiro del cuore

Signore, non so cosa significhi «fede» perché non mi sono mai occupato di minuzie. Ti ho incontrato in Gesù, tento di lasciarmi amare, ma spesso vivo resistenze che nemmeno immaginavo possibili. Ogni giorno devo «pensare» dove mi trovo e scegliere cosa voglio, dove andare. Mi ritrovo spesso a confidare nei «carri e nei cavalli» del faraone piuttosto che «confidare nel suo santo Nome» (Sal 33/32,21). Pur non essendo in grado di contare i capelli del mio capo (cfr. Mt 10,30), non penso mai che tu mi tieni in vita, istante dopo istante: posso morire in qualsiasi momento, ma dò tutto per scontato come se tutto dipendesse da me e dall’accumulo di cose e progetti e «granai» futuri. Il mio abbandono in te è relativo, e a volte condizionato al grado di sicurezza che mi sono garantito. «Signore Gesù, abbi pietà di me, peccatore!» (Lc 18,13.39; Mc 10,47), tu che custodisci e nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo, splendenti più di Salomone assiso sul suo trono, accoglimi come sono e manda il tuo Spirito a rinnovare il mio volto perché tu possa in esso rispecchiarti e riposarti, contemplando la mia immagine che sempre più desidera somigliare a te che mi hai chiamato prima ancora di essere tessuto nel ventre di mia madre (cfr. Ger 1,5). Vieni, Signore e trova il tuo riposo, affinché, libero da ogni zavorra, piccola o grande, possa rallegrare il tuo cuore. Dammi la gioia di essere testimone della tua Shekinàh e chiunque veda me, possa, dopo aver lenito eventuali ferite, dire a se stesso: «Ecco come mi ama Dio».

Paolo Farinella, prete

[La Preghiera, continua-16]