Testo «intervista» di Mario Bandera a Annalena Tonelli |

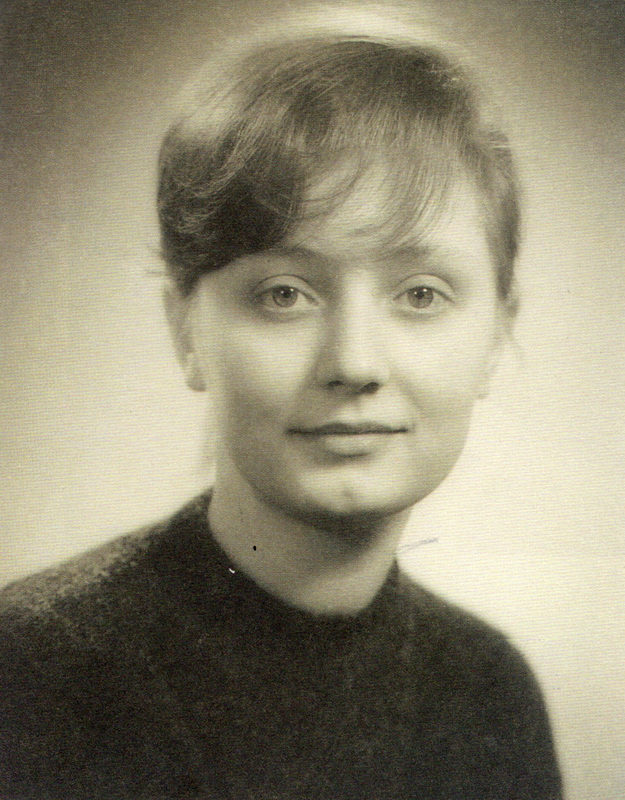

Annalena Tonelli nasce a Forlì il 2 aprile 1943, terza di cinque figli. Sin dall’infanzia si sente chiamata a donarsi per gli altri, come racconta nel dicembre 2001, durante un convegno al quale è stata invitata, svolto presso l’Aula Nervi in Vaticano: «Scelsi che ero una bambina di essere per gli altri, i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati, e così sono stata e confido di continuare fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo, null’altro mi interessava così fortemente: Lui e i poveri attraverso Lui».

Dopo aver frequentato il liceo classico e un anno di stage a Boston in America, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna. Si forma nell’Azione Cattolica forlivese, nella sua parrocchia e nella Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), della cui sezione femminile locale diviene presidente. Nel tempo libero dagli studi, organizza convegni e incontri. Grande trascinatrice, porta le amiche al brefotrofio, trasformandole in mamme di tanti bambini. Nel 1963 contribuisce in modo determinante a far nascere a Forlì il «Comitato contro la fame nel mondo». Dopo la laurea, conseguita nel 1969, desidera partire per l’India, che ha imparato a conoscere attraverso la lettura dei libri di Gandhi.

I familiari non vogliono che parta né per l’India né per altri paesi, ma lei coglie la prima occasione possibile e, dietro consiglio di un’amica, parte per Nairobi, capitale del Kenya. Proprio in terra d’Africa comincia così la sua straordinaria avventura come missionaria laica, da cui scaturisce il nostro colloquio.

Annalena come è stato il tuo primo impatto con la realtà africana?

Padre Giovanni De Marchi, missionario della Consolata nella diocesi di Nyeri, mi accoglie a Nairobi e con lui vado come insegnante di inglese nella Chinga Boys, una scuola secondaria fondata nel 1964 vicino a Othaya nella missione di Karema. Lì comincio a farmi le ossa, a conoscere l’ambiente e ad allargare il mio interesse verso il Nord desertico del Kenya. Più passano i mesi, più mi convinco che il mio futuro è in Africa. A un amico sacerdote scrivo: «Sono certa che alla fine scoprirò che anche la vita qui è grazia, perché tutto è grazia, se io dovunque mi trovo, vivo semplicemente, nello sforzo umile ma potente e continuamente rinnovato di imitare il Cristo».

Come si caratterizza la tua permanenza in Africa?

Nel 1970 mi faccio trasferire nella scuola governativa di Wajir, nel Nord Est del Kenya, dove padre Salvatore Baldazzi, sempre missionario della Consolata e romagnolo come me, ha appena aperto una Girls’ Town. Lì mi raggiunge la mia amica Maria Teresa Battistini e poi altre compagne. Insieme diamo vita a una piccola comunità di laiche missionarie. Ci dedichiamo in particolare ai nomadi – prevalentemente somali – del deserto, dei quali ammiro la fede semplice e l’abbandono totale in Dio.

La vostra presenza in quell’ambiente non è certamente priva di rischi.

Siamo ostacolate in diversi modi. Ci prendono a sassate e una notte i ladri non solo ci derubano ma anche ci malmenano pesantemente. Non molliamo però. Con gli aiuti che riceviamo da Forlì, fondiamo un centro di riabilitazione per disabili – non esisteva niente del genere in quel vasto territorio – e inizio anche a occuparmi dei malati di tubercolosi, tanto che riesco a mettere a punto un nuovo metodo efficace di cura (la TB manyatta) che si adatta perfettamente alla vita dei nomadi.

La situazione nel Nord del Kenya è tesa a causa della guerriglia degli Shifta e voi vi trovate coinvolte in un fatto molto grave.

Nel febbraio 1984 miliziani filogovernativi bruciano alcuni quartieri di Wajir accusando i residenti di essere sostenitori dei guerriglieri Shifta. Radunano poi migliaia di uomini nell’aeroporto di Wagalla, picchiano e torturano e il giorno 10 li cospargono di benzina e danno loro fuoco. È un massacro, anche se la maggioranza si salva togliendosi i vestiti. Alla notizia, dipingo una croce rossa sulla nostra Toyota e vado a curare i feriti, recuperare i morti e dare loro sepoltura. Per questo sono minacciata e anche picchiata. Mi salvo perché un vecchio capo musulmano locale mi difende.

Con l’aiuto di amici, mandi alle ambasciate a Nairobi le fotografie di mucchi di cadaveri e feriti per fermare l’eccidio che rischiava di estendersi.

Per tutti questi motivi veniamo espulse dal paese come «persone non gradite» e la nostra comunità di laiche missionarie deve sciogliersi.

Di fronte alla nuova situazione venutasi a creare, come reagisci?

Decido di trasferirmi in Somalia, prima a Merca e poi, nel 1996, a Borama. Lì fondo un ospedale con 250 letti, per i tubercolotici e gli ammalati di Aids, e una scuola per bambini sordi e disabili. Sono più che mai convinta che con l’istruzione si possa far evolvere la situazione economica e sociale di quella che ormai considero la mia gente.

Un bel progetto non c’è che dire.

Mi oppongo anche alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, in questo molto appoggiata dalle donne somale. Aggiornandomi continuamente, riesco a ottenere dei diplomi a Londra e in Spagna per la cura delle malattie tropicali e della lebbra. Pur non essendo laureata in medicina, investo tutti i miei sforzi in favore dei malati e perfeziono anche la profilassi per la tubercolosi già sperimentata con la TB manyatta a Wajir. Il metodo verrà utilizzato in seguito su larga scala dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Da dove ricavi la forza per andare avanti?

Se devo proprio essere sincera la radice che sostiene tutta la mia attività sta nella preghiera contemplativa, nella meditazione del Vangelo e nell’adorazione eucaristica, quando questa è possibile. Nei miei ritorni in Italia frequento l’eremo di Cerbaiolo, tra Toscana e Romagna, o quello di Spello, o ancora a Campello sul Clitunno. In tutta la mia vita ho sentito costantemente la tensione verso una vita più contemplativa, ma il pensiero dei miei amati somali mi spinge sempre a tornare da loro.

Con questa forza interiore impari a far fronte alle difficoltà dell’ambiente e ai rischi e pericoli quotidiani.

Anche se sono continuamente minacciata, perché bianca, donna, cristiana e non sposata, non ho mai avuto paura, e anche questa è una cosa che ho imparato giorno dopo giorno vivendo con fede la mia situazione.

Alcune volte sono stata in pericolo di vita, mi hanno sparato, picchiata, sono stata anche imprigionata, ma non ho mai avuto paura. Quando poi quel vecchio e rispettabile capo di Wajir decretò che sarei andata ugualmente in Paradiso, anche se ero un’infedele, tutti hanno accettato che io fossi l’unica cristiana residente in quel luogo.

Nella condizione singolarissima come quella da te vissuta in terra d’Africa, avrai messo a fuoco una visione più approfondita del messaggio di Gesù di Nazareth.

L’esperienza maturata vivendo in mezzo ai poveri mi ha dato la convinzione incrollabile che ciò che conta nella vita è amare, solo amare! Quando si ama, la nostra vita diventa degna di essere vissuta. Io perdo la testa per i brandelli di una umanità ferita; più gli esseri umani sono feriti, più sono maltrattati, disprezzati, senza voce, di nessun conto agli occhi del mondo, più io sento di amarli. E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza, assenza di paura, audacia.

Praticamente sei sempre vissuta con i somali, in un mondo rigidamente musulmano.

Dove ho lavorato in Africa non c’era nessun cristiano con cui poter condividere un cammino di fede. All’inizio tutto mi era contro. Ero giovane, dunque non degna né di ascolto né di rispetto. Ero bianca, dunque disprezzata da quella gente che si considerano superiori a tutti. Ero cristiana, dunque oltraggiata, rifiutata, temuta. E poi non ero sposata, un assurdo in quel mondo in cui il celibato non esiste e non è un valore, anzi è un disvalore. Solo chi mi conosce bene dice e ripete senza stancarsi che io sono somala come loro. Io mi sento madre autentica di tutti quelli che ho salvato.

Questa è certamente un’esigenza fondamentale della tua natura.

Certo io in loro vedo Lui, Gesù il Cristo, l’agnello di Dio che patisce nella sua carne i peccati del mondo. Ma il dono più straordinario, il dono per cui ringrazierò Dio e loro per sempre, è il dono dei miei nomadi del deserto. Loro musulmani mi hanno insegnato la fede, l’abbandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in Dio, una resa che è fiducia e amore. I miei nomadi del deserto mi hanno insegnato che devo fare tutto, tutto incominciare, tutto operare, tutto sperare, sempre nel nome di Dio.

Sei mai stata aiutata da altri volontari nel tuo lavoro?

Dall’Italia e da altri paesi europei arrivavano in periodi diversi dei volontari per aiutarmi: c’era chi rimaneva qualche mese, chi trascorreva un determinato periodo, come le ferie estive, ma nessuno ha mai deciso di fermarsi per qualche anno. Economicamente le opere che avevamo avviate erano sostenute da un Comitato di aiuto sorto nella mia città a Forlì, e da altre organizzazioni internazionali. Del resto, io non appartenevo a nessuna congregazione od organismo religioso o laico, mi bastava la scelta fatta nella gioia della mia gioventù, di dedicarmi a Dio e al prossimo senza etichette o simboli esteriori.

Si può dire che tu donna di poche parole, eri impegnata più ad agire che a parlare, tanto meno di te stessa.

In compenso se in Italia, al di fuori della mia città, potevo essere poco conosciuta, le somale emigrate nel nostro paese, i nomadi del Kenya, i tubercolotici della manyatta, i malati di Aids di Borama e i rifugiati del Nord Somalia, cioè gli ultimi e più sconsolati della Terra, mi facevano buona pubblicità parlando delle nostre attività non appena se ne presentava l’occasione.

Inoltre, tu credevi fermamente nel dialogo: tra le persone, le culture, tra fedi diverse.

Si, ma senza indietreggiare di un millimetro, senza dimenticare l’assoluta originalità del Vangelo. Ogni giorno noi ci adoperavamo per la pace, per la comprensione reciproca, per imparare insieme a perdonare. Sapessi come è difficile il perdono! I miei musulmani facevano tanta fatica ad apprezzarlo, ma lo chiedevano per la loro vita, riconoscevano in questo l’originalità della nostra presenza in mezzo a loro.

![]()

Il 25 giugno del 2003 Annalena Tonelli riceve dall’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, il prestigioso premio «Nansen Refugee Award», per la sua opera a favore dei rifugiati e dei perseguitati. La sua tenace dimostrazione di amore gratuito – capace di perdonare anche chi tenta di ammazzarla – fa breccia in tante delle innumerevoli persone che Annalena accosta durante la sua avventura africana. Solo alla luce di questo si capisce come mai donne musulmane accettino che una straniera (per di più cristiana) insegni loro – ben prima che la lotta alle mutilazioni genitali diventi una bandiera delle femministe occidentali – come liberarsi da una pratica tanto antica quanto devastante per le donne. Il paradosso è che a capire in profondità il segreto di quella donna umile e tenace è proprio il vecchio capo musulmano di Wajir: «Noi musulmani abbiamo la fede – confidò una volta alla missionaria italiana -, voi l’amore».

Il 5 ottobre 2003, mentre compie l’ultimo giro tra gli ammalati del suo ospedale a Borama, Annalena viene uccisa con un colpo alla nuca, sparato da un fanatico. Ha 60 anni, dei quali 34 trascorsi in Africa tra i poveri più poveri. Per suo espresso desiderio, è sepolta a Wajir, in Kenya, dove c’è il suo primo ospedale.

Don Mario Bandera

Documentario dall’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati su Annalena in inglese.

Versione italiana dello stesso documentario.

«L’UNHCR Somalia ha girato un documentario di 26 minuti, prodotto e diretto da Matt Erickson della Poet Nation Media, per celebrare il suo incredibile lavoro. É stato girato a Nairobi, Borama e Wajir. Il filmato è stato doppiato in italiano dalle ragazze e dai ragazzi della A.C.R. di Vecchiazzano Forlì».