Sussurrare il Vangelo al cuore dell’Asia

- Dall’esperienza mongola una riflessione sul vangelo in Asia: Essere prima che fare.

- Uno sguardo a volo d’uccello sul continente più grande: Asia, culla delle grandi religioni

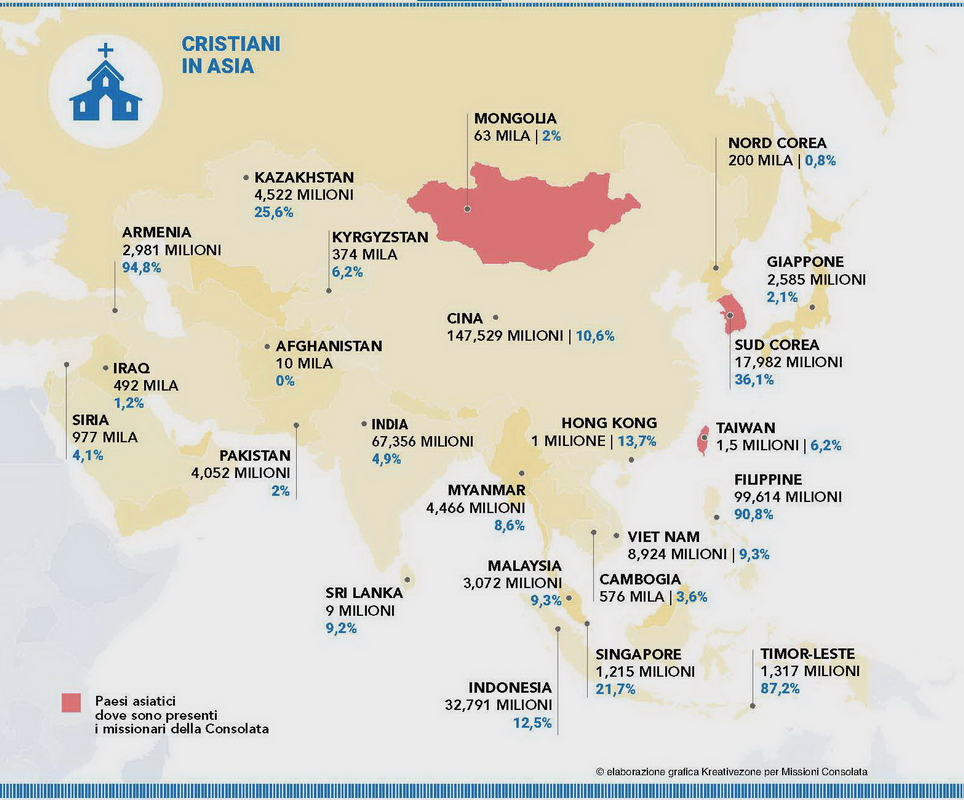

- Il cristianesimo in Asia.

- Una missione fatta di forza interiore e discrezione: Comunicare prossimità.

- Sussurrare la Consolata.

- L’IMC in Asia.

- L’ad gentes in Asia: Con lo stile del seme.

Dall’esperienza mongola una riflessione sul vangelo in Asia:

Essere prima che fare

Essere cristiani in Asia significa fare i conti con un contesto nel quale si è minoranza. Chiamati a comunicare il Vangelo, lo si fa più con un sussurro discreto all’orecchio che con un annuncio gridato dai tetti delle case. È lo stile del seme che cade nella terra affidandosi e fidandosi.

È il più grande mosaico di culture, popoli e tradizioni religiose. L’Asia è il continente meno cristiano del mondo, ed è, per questo, un campo d’azione naturale per la missione ad gentes. È la sfida che i missionari della Consolata hanno raccolto 30 anni fa aprendo le loro presenze nel 1988 in Corea del Sud, poi in Mongolia nel 2003 e a Taiwan nel 2014.

Da allora la sfida asiatica regala prospettive nuove alla missione dell’Imc, tanto da spingere i missionari a scrivere a chiare lettere nel loro «progetto Asia» presentato e approvato un anno fa al loro XIII Capitolo Generale tenutosi a Roma: «L’Asia, con la ricchezza del suo bagaglio storico e culturale, potrà forse non sentire il bisogno dell’Imc, ma l’Imc ha bisogno oggi dell’Asia per rinnovarsi ed esplorare orizzonti nuovi della missione».

Il continente e gli orizzonti nuovi che esso regala alla missione ce li racconta padre Giorgio Marengo, torinese di 44 anni, arrivato quindici anni fa nella capitale della Mongolia, Ulaanbaatar, con il primissimo gruppo di missionari e missionarie della Consolata, e ora parroco ad Arvaiheer, un piccolo centro nel cuore della steppa dove i cattolici sono 37.

![]()

Profondità, prossimità, essenzialità

Prendendo a riferimento un’espressione dell’arcivescovo emerito di Guwahati, India, Thomas Menamparampil, padre Giorgio ci introduce alla missione in Asia descrivendola come un «sussurrare il Vangelo al cuore» del continente. Sussurrare, cioè comunicare con discrezione qualcosa di intimo e di profondo in una condizione di vicinanza fisica e di fiducia, in una relazione personale che rispetta i tempi lunghi della maturazione, quando avviene.

Prossimità, amicizia, umiltà, rispetto, profondità. La missione della Chiesa in una situazione di minoranza, a volte di discriminazione o di persecuzione, spesso di irrilevanza, è interpretata da padre Marengo come una grazia. Essere minoranza dona maggiore libertà, conduce all’essenzialità, restituisce il missionario alla centralità dell’azione di Dio, più che alla sua, essendo la sua caratterizzata da povertà di mezzi e di efficacia. Il missionario in Asia si riscopre fragile, piccolo. E così ha la possibilità di assomigliare di più al seme che cade in terra e muore, dando (forse) poco frutto dal punto di vista umano, molto frutto dal punto di vista del Regno.

Con lo stile della Consolata

I missionari della Consolata a giugno ricordano e celebrano la loro fondatrice, Maria Consolata. In Asia, sussurrare il Vangelo significa sussurrarlo con lei, per tramite suo, nel suo stile. Anche la Consolata sussurra al cuore. Sta vicina come una madre che consola indicando il senso e il centro della vita di ciascuno: suo figlio Gesù.

Luca Lorussso

![]()

Uno sguardo a volo d’uccello sul continente più grande:

Asia, culla delle grandi religioni

È il continente più grande del mondo. Ospita il 60% della popolazione mondiale. È anche quello più bisognoso dell’annuncio del Vangelo. Tentare una sua descrizione in poche pagine è impossibile. Ma qualche carattere asiatico, forse, possiamo scovarlo. I missionari partono da lì.

Presentare uno qualsiasi dei cinque continenti è un compito difficile, tanto più se si tratta dell’Asia1, continente che occupa il 30% delle terre emerse con i suoi 49 paesi e nel quale risiede il 60% della popolazione mondiale. In Asia convivono, in un affascinante intreccio, le tradizioni più antiche e le società più avanzate. È il continente di nascita delle principali religioni mondiali (Induismo, Buddhismo, Ebraismo, Cristianesimo, Islam) e di molte altre. Di fronte a una realtà così ampia e complessa, qualsiasi tentativo di renderne un’immagine sintetica ha il difetto dell’approssimazione e della generalizzazione. Tuttavia, ci vogliamo provare.

Territori e lingue

Data la vastità del suo territorio, le Nazioni unite suddividono l’Asia in cinque macroregioni (più una): Asia occidentale, centrale, meridionale, orientale e Sud Est asiatico, a cui si aggiunge la parte asiatica della Federazione Russa, la Siberia.

Nel continente si contano ben undici famiglie linguistiche delle quali fanno parte centinaia di idiomi. Le ricche ed elaborate lingue asiatiche (e le rispettive scritture) testimoniano uno «spessore» culturale davvero impressionante, che non si può trascurare. E ne sanno qualcosa i missionari non asiatici che si trovano nel continente.

![]()

Mosaico religioso

Per entrare in empatia con i popoli che abitano l’Asia è necessario, innanzitutto, provare a individuare le tendenze di pensiero che li attraversano, spesso intrecciandosi tra loro.

Tra le fonti autorevoli c’è l’Ecclesia in Asia, l’esortazione apostolica postsinodale di Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1999, che ci autorizza a spingerci in questa direzione: «I popoli dell’Asia sono fieri dei propri valori religiosi e culturali tipici, come ad esempio l’amore per il silenzio e la contemplazione, la semplicità, l’armonia, il distacco, la non violenza, lo spirito di duro lavoro, di disciplina, di vita frugale, la sete di conoscenza e di ricerca filosofica. Essi hanno cari i valori del rispetto per la vita, della compassione per ogni essere vivente, della vicinanza alla natura, del filiale rispetto per i genitori, per gli anziani e per gli antenati, ed un senso della comunità altamente sviluppato. In modo tutto particolare, considerano la famiglia come una sorgente vitale di forza, come una comunità strettamente intrecciata, che possiede un forte senso della solidarietà. I popoli dell’Asia sono conosciuti per il loro spirito di tolleranza religiosa e di coesistenza pacifica». Più avanti il testo chiama in causa «un innato intuito spirituale e una saggezza morale tipica dell’animo asiatico, che costituisce il nucleo attorno al quale si edifica una crescente coscienza di “essere abitante dell’Asia”».

Entrare in questo «intuito spirituale» è di fondamentale importanza per noi missionari. Thomas Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India), asiatico ed esperto del settore, con una visione d’insieme ampia e allo stesso tempo dettagliata della vita religiosa del suo continente, ne propone quattro caratteristiche peculiari: il senso del sacro; l’intensità della ricerca di Dio e del divino; la semplicità di vita; l’aspirazione a propagare gli insegnamenti religiosi.

![]()

Il senso del sacro

Il sacro e il divino fanno parte essenziale della psicologia collettiva asiatica. In molte parti del continente, i ritmi del vivere comune sono ancora oggi scanditi dalle pratiche religiose di svariate tradizioni (Induismo, Buddhismo, Islam, Giainismo, Taoismo, Shintornismo e altre ancora), senza che questo rappresenti in sé una stravaganza o una minaccia alla società regolata dai governi statali.

In alcuni paesi, anzi, sono tutt’ora in vigore forme di governo intimamente associate al potere religioso. In ogni caso, il sacro è qualcosa che non si discute neanche, perché appartiene all’evidenza del vissuto.

Altrove l’impatto con la modernità di stampo occidentale ha cambiato radicalmente l’atmosfera, imponendo stili e ritmi più secolari e apparentemente neutrali rispetto al dato religioso. Ma anche in tali contesti il riferimento religioso fondamentale resta un dato indiscusso, magari più relegato alla sfera privata, ma mai dimenticato o trascurabile. In Asia di solito non ci s’imbatte nell’affermazione «Dio è morto», bensì nella domanda «Quale Dio seguire?».

![]()

Intensa ricerca di Dio e del divino

C’è un’aspettativa nel cuore di chi appartiene alle tradizioni religiose dell’Asia: il maestro, a qualunque gruppo appartenga, deve essere capace di indicare Dio, di parlare di lui e del suo piano per il bene del suo popolo. Questa è l’area in cui le persone religiose sono chiamate a essere competenti.

Il misticismo non è la scelta di una élite, ma una dimensione della vita che, se non tutti possono praticare (in molte tradizioni è riservata ai monaci), appartiene comunque all’immaginario collettivo come ideale da raggiungere.

Un’altra parola chiave della religiosità orientale è profondità. Una proposta spirituale che mancasse di questo carattere, apparirebbe inaffidabile, ingannevole. Profondo è ciò su cui si può costruire, ciò che sostiene anche se non si vede, è ciò che resta quando finiscono le parole; ciò che s’intuisce durante una cerimonia sacra o nell’armonia dell’arte religiosa; ciò che dura nel tempo, perché ha già attraversato tante generazioni e si è sedimentato in una letteratura, in testi sacri da maneggiare con rispetto.

Il passo dalla profondità alla preghiera è molto breve, anzi spontaneo. Preghiera e devozione sono un altro aspetto della medesima ricerca di Dio e del divino che in Asia ha prodotto esperienze tra le più ricche. La dimensione della preghiera, del culto e dei riti non si è mai offuscata (come invece è successo in Occidente), ha conosciuto un percorso storico in cui è rimasta viva e articolata. Pregare è la norma, non l’eccezione. Non va giustificata la preghiera, semmai va spiegata la sua originalità che la distingue da quella praticata in un’altra religione. In ogni caso l’esperienza di preghiera appartiene al cuore del cammino spirituale e costituisce il contesto più adatto alla comprensione e diffusione del messaggio religioso. Un aspetto strettamente collegato alla dimensione orante della vita è la ricerca di solitudine, di raccoglimento. In tutte le forme religiose sviluppatesi in Asia esiste un anelito all’intimità con il divino che solo una certa dose di isolamento e silenzio sembrano favorire. L’esercizio delle pratiche ascetiche richiede un contatto con se stessi che esige attenzione all’interiorità e distacco, almeno temporaneo.

![]()

Semplicità di vita

Un altro aspetto della religiosità asiatica è il convergere di tante fedi sulla necessità e sul valore di uno stile di vita sobrio. La semplicità riflette un’attitudine molto apprezzata nella persona religiosa in Asia: il giusto distacco dalla materialità delle cose.

Semplicità e sobrietà favoriscono una vita centrata sull’essenziale, identificato quasi sempre con la ricerca spirituale. Una vita che si lasci sommergere da preoccupazioni mondane di ricchezza, accumulo e competizione tiene il praticante lontano dal raggiungimento dei suoi ideali.

Propagazione degli insegnamenti religiosi

Il concetto di «missione» è maturato in ambito cristiano e dunque gode di una sua originalità che l’Occidente postmoderno fa fatica a comprendere e accettare. In Asia invece la tendenza di una dottrina religiosa a diffondersi e quella dei suoi fedeli a propagarla è un dato pacificamente accettato, anzi ne testimonia la validità. Mentre in Occidente si manifesta resistenza (sensi di colpa storici, timore d’ingerenza nella libertà altrui, ecc.) nel panorama religioso asiatico non desta stupore il fatto che una dottrina o una via di sapienza cerchi di diffondersi.

![]()

Cristiani esigua minoranza

In questa terra vasta e complessa, trova il suo spazio anche la fede cristiana, benché sia praticata per lo più in condizioni di minoranza e talvolta di discriminazione (o di aperta persecuzione; cfr Cristian Nani, Una fede pericolosa, MC maggio 2018). Negli ambienti missionari si parla di ad gentes per indicare lo specifico della missione in contesti in cui essa rappresenta per gli interlocutori il venire in contatto per la prima volta con il Vangelo e la persona di Gesù Cristo, dal momento che altre tradizioni religiose e culturali hanno plasmato quelle società. Ebbene, in Asia l’ad gentes è una realtà evidente. Non v’è dubbio che i non cristiani sono gli interlocutori principali della Chiesa in Asia. Per questo motivo il magistero missionario del postconcilio ha più volte richiamato l’attenzione proprio sul continente asiatico descrivendolo come il più bisognoso di evangelizzazione2.

A questo riguardo Ecclesia in Asia, al n.1 dice: «Dato che Gesù è nato, vissuto, morto e risorto in Terra Santa, questa piccola porzione dell’Asia occidentale è diventata terra di promessa e di speranza per tutto il genere umano. Gesù conobbe ed amò quella terra, facendo sue la storia, le sofferenze e le speranze di quel popolo; ne ebbe cara la gente». Soffermiamoci su queste ultime parole: anche noi siamo chiamati a entrare in questo movimento di amore per i popoli dell’Asia. È la legge dell’incarnazione che ci spinge a entrare in profonda sintonia con le persone a cui siamo mandati, e quindi con le loro culture, la loro storia, le loro tradizioni religiose e filosofiche, la loro sapienza, la loro psicologia.

Giorgio Marengo

Note:

1 M. De Giorgi, Missione e culture in Asia. Tra passato e presente, in «Quaderni del Centro Studi Asiatico», 11 (2016).

2 Giovanni Paolo II indicava il continente asiatico come quello «verso cui dovrebbe orientarsi principalmente la missione ad gentes» (Redemptoris Missio, 37).

![]()

Il cristianesimo in Asia

Il Cristianesimo ha conosciuto una sua diffusione in Asia già dai primi secoli. C’è un dato storico che a molti sfugge: all’indomani della Pentecoste, la prima generazione di credenti si spinse in due direzioni, nel bacino del Mediterraneo, giungendo fino al cuore dell’Impero romano, e in direzione Est, verso l’Asia appunto.

I cristiani d’Oriente avevano centri di eccellenza teologica, monasteri e biblioteche nella zona dell’attuale Turchia e Iran. Questa cristianità assunse ben presto dei tratti peculiari, arrivando anche a dissentire su questioni teologiche ai concili ecumenici, come testimoniato dal caso del patriarca di Costantinopoli Nestorio a Calcedonia (451).

Fu proprio grazie ai credenti delle prime generazioni, soprattutto attraverso le vie del commercio che già attraversavano il continente (come la via della seta), che il Vangelo giunse alle popolazioni asiatiche.

La storiografia tende a identificare questi cristiani con l’appellativo di Nestoriani. Occorrerebbe precisare questo titolo e il suo significato; in ogni caso, accettando convenzionalmente la dicitura, dobbiamo riconoscere che già intorno al VII secolo la fede cristiana era attestata in Cina e quasi contemporaneamente nelle zone centrali del continente. Per non parlare dell’India, con la sua tradizione sull’apostolo Tommaso.

Furono poi gli ordini mendicanti del XIII secolo a prendere il testimone dell’evangelizzazione del continente, dopo l’avanzata dell’Islam e il consolidarsi del Buddhismo in gran parte dei territori.

Quando i Gesuiti arrivarono in Cina e Giappone nel XVI secolo iniziò una nuova fase. Il dato è che, per vari fattori storico culturali, a quel tempo il Cristianesimo era rimasto ai margini delle società in cui era penetrato e, in alcuni casi, del tutto perduto.

Eventi storici non favorevoli? Errori di strategia missionaria? Mancanze e debolezze dei missionari stessi? Incidenti diplomatici?

Tutto va certamente analizzato, però a me piace pensare che la situazione di minoranza in cui versa la fede cristiana anche oggi in Asia non sia da ascriversi solamente a una congiuntura storico sociale, e che ci riveli qualcosa di profondo e, in qualche modo, di provvidenziale: non necessariamente il cristianesimo è destinato a diventare cristianità, a plasmare cioè società intere, al punto di diventare la religione principale (e dominante).

Se in occidente questa è stata l’evoluzione, non è detto che essa sia l’unica possibile e neanche la più auspicabile. È importante rendersi conto che non esiste solo il modello Europeo, come se le società dovessero in qualche modo attestarsi tutte in modo naturale sulle stesse posizioni.

Il nostro punto di riferimento deve sempre rimanere il Vangelo, la logica del Regno di Dio che Gesù ha sempre descritto in termini di piccolezza, sproporzione, inferiorità, seme che cade in terra e muore, lievito nella pasta, lume di una candela che illumina la stanza.

Il primo Asian Mission Congress, tenutosi in Thailandia nel 2006, tirava queste conclusioni, guardando alla storia del Cristianesimo nel continente: la Chiesa Cattolica in Asia ha dato il più alto numero di martiri. Dovunque ci sono missionari o cristiani locali che sopportano fatiche per la loro fede, facendo della loro vita un dono per gli altri, la Chiesa cresce. La testimonianza vivente di molti cristiani in Asia è un miracolo degno di essere celebrato.

G.M.

Una missione fatta di forza interiore e discrezione:

Comunicare prossimità

Prendendo in prestito l’espressione di un arcivescovo indiano cara alla riflessione missionaria del continente asiatico, «sussurrare il Vangelo al cuore dell’Asia», possiamo introdurci nel mistero di una missione fatta di forza e fragilità, profondità, fiducia e prossimità. Completamente nelle mani di Dio.

Il parlare cristiano di Dio è percepito nell’Occidente postmoderno come qualcosa di «antipatico». Forse è per questo che viene spontaneo concentrarsi più sui mezzi per farlo che sui contenuti. Come se dovessimo ottenere un lasciapassare, un’autorizzazione che ci verrebbe concessa, appunto, per il semplice fatto di usare tecniche comunemente riconosciute.

Se questo fosse vero, il rischio grave sarebbe quello di perdere l’originalità del messaggio cristiano che sta proprio nel suo essere scandaloso. Parla, infatti, dell’irruzione nel mondo di Dio fattosi carne, di Dio che abita la nostra umanità allargandola al cielo.

Il dire cristiano su Dio e la missione, stanno in questo paradosso: del Dio ineffabile non si può parlare e, allo stesso tempo, non si può tacere.

![]()

Sussurrare il Vangelo

La missione sta nel mettere in comunicazione il «cuore» con il Vangelo e nell’innescare quel delicato processo di dialogo e crescita nel quale nessuno dei due interlocutori rimane indifferente all’altro. Ecco perché vorrei parlare della missione come di un «sussurrare il Vangelo al cuore dell’Asia», prendendo in prestito l’espressione usata al sinodo per l’Asia del 1999 da Thomas Menamparampil, arcivescovo emerito di Guwahati (India): perché ritengo che per parlare del mistero di quest’incontro, sia più efficace un’espressione evocativa, un’immagine, piuttosto che una teoria o un «paradigma» missionario.

Quest’espressione sta avendo, con sorpresa dello stesso Menamparampil, un grande impatto nella riflessione missiologica del continente. Egli la usa come una sorta di bilancio dei suoi 80 anni spesi ad annunciare il Vangelo nel mondo indiano e nelle tante parti d’Asia nelle quali la Provvidenza lo ha chiamato. Allo stesso tempo ritiene che sia in qualche modo la «formula» per il futuro del lavoro missionario nel suo continente. E, io aggiungerei, anche negli altri.

Prossimità, fiducia, profondità

Il verbo «sussurrare» allude a una relazione. Nel nostro caso, una relazione con Dio ricevuta come dono e coltivata come scelta d’intimità, preghiera, dialogo vitale. Noi missionari siamo chiamati a sussurrare al cuore di Dio e a lasciare che Colui che ci manda a essere sue epifanie presso i popoli asiatici sussurri al nostro cuore. Siamo chiamati a metterci in relazione con le persone alle quali siamo inviati, alla vicinanza, all’immersione nel loro mondo.

Due persone si sussurrano a vicenda qualcosa solo quando sono in confidenza. Non si sussurra all’orecchio del primo che capita. E quello che si comunica nel sussurro è qualcosa di profondo, di vitale, che esige un certo pudore, un’aura di mistero, oltre che di rispetto.

Da quando mons. Menamparampil ha usato quest’espressione, essa è rimasta impressa in molti. Alcuni gli hanno fatto notare che suonava come una posizione troppo timida, quasi in contrasto con il coraggio che proprio in quegli anni Giovanni Paolo II chiedeva alla chiesa missionaria. In realtà l’espressione non invita al timore o al calcolo («se sussurriamo forse evitiamo conflitti»), ma alla necessità di mettere al centro dello stile missionario prossimità, fiducia e profondità.

Non sono forse questi gli strumenti con cui il Signore introdusse progressivamente i suoi amici al mistero della sua persona? Vengono in mente le scene dell’incontro di Gesù con la samaritana, con Nicodemo e, soprattutto, con i discepoli al cenacolo. Gesù si consegna ai suoi, versa il suo cuore proprio nel contesto di un incontro intimo, che anticipa il suo sacrificio.

![]()

Dire a voce bassa in modo personale

Il verbo «sussurrare» è evocativo già nella sua pronuncia: è musicale, produce un suono leggero e gradevole per l’orecchio. Ha il significato di «dire a voce bassa e sommessa, perché senta solo chi è vicino, o la persona a cui ci si rivolge»3. Esso indica, quindi, una modalità di comunicazione personale, che avviene nell’ambito di una relazione di amicizia, confidenzialità e sintonia, in un clima di empatia, discrezione e pacatezza. Torna alla mente l’immagine del servo del Signore che «non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce» (Is 42,2), scelta da Gesù per descrivere il suo ministero (cfr. Mt 12).

In Asia ci sono insegnamenti sacri nelle sue numerose tradizioni religiose che vanno trasmessi in confidenzialità: i sutra, ad esempio, ma anche i mantra, parole sacre recitate spesso sottovoce.

Così la Parola evangelica: per la sua qualità di essere allo stesso tempo rivelata e ineffabile, perché appartenente a Dio Altissimo, rifugge i toni chiassosi e gli slogan. Pensiamo a colui che è padre di noi missionari della Consolata nella sequela e nella missione, il beato Giuseppe Allamano, e alla sua attenzione alla persona, alla sua riservatezza, al suo stile discreto. La consegna della Parola sembra più adeguata quando a sussurrarla sono persone diventate segno di quel mistero che essa significa e a cui rimanda.

L’Asia dona la preghiera alla missione

La missione in Asia ci spinge oggi a riaprirci a dimensioni che forse non eravamo più abituati a considerare come specifiche della nostra vocazione. Una di esse è la preghiera. Normalmente, infatti, si associa alla missione prima di tutto l’idea della promozione umana, della lotta alla povertà, all’ingiustizia. C’è stato un tempo in cui lo slancio per le grandi cause dell’umanità ci aveva quasi fatto mettere da parte la preghiera, considerata una caratteristica adatta più ai contemplativi che a noi. «Noi – si diceva – siamo missionari, quindi…». Quindi? Pensiamo veramente che la missione sia esclusivamente un «fare»? E cos’è che davvero qualifica il nostro fare? La preghiera è solo una sorta di dovere da adempiere per essere dei bravi missionari, ma che «accadrebbe» separatamente dalla missione? Prima o dopo, ma non contemporaneamente? Devo a tutti i costi «fare qualcosa» per sentirmi missionario o posso prendermi del tempo per capire quali siano le «cose» più richieste dalla realtà in cui vivo?

![]()

Non esiste un solo modo di essere missionari; è invece importante che le nostre scelte siano in piena sintonia con il carisma del Beato Allamano.

Non si tratta di rinunciare all’azione per ritirarsi in una contemplazione staccata dalla realtà, ma di cogliere la sfida che l’Asia ci lancia per (ri)scoprire tutta la fecondità della dimensione contemplativa della missione.

Sembra, infatti, che nei nostri ambienti si faccia ancora fatica a comprendere che facciamo missione nell’atto stesso del nostro darci a Dio nella preghiera. Nonostante l’esempio di alcuni grandi missionari degli ultimi decenni: Charles de Foucauld, i monaci martiri dell’Algeria, madre Teresa di Calcutta, per non parlare del nostro Fondatore.

Mons. Menamparampil lo dice così: «La necessità di penetrare il mondo interiore di una società e di capire il suo funzionamento e la conformazione dei suoi ritmi emozionali è estremamente importante quando si tratta di condividere la propria fede. Più la si condivide in maniera casuale, più essa rimane superficiale. L’aspetto della profondità è importante come la qualità dell’intimità. Gli Asiatici stimano la profondità al di là di quale sia la fede a cui uno appartiene. Essa indica anche l’intimità che la persona ha con il suo “sé” reale. Nella spiritualità indiana, la ricerca del “sé” è uno degli obiettivi più alti. Se il comunicatore è vicino al suo “sé superficiale”, anche il contenuto e lo stile della sua comunicazione lo rifletteranno. Ma se egli è spesso con il suo “sé più profondo”, quando comunica un messaggio attrae l’attenzione»4. Oggi, anche grazie all’esperienza della missione in Asia, siamo più consapevoli che la preghiera è essa stessa via di evangelizzazione.

Una Parola ospitale, nel rischio del rifiuto

Tornando all’immagine del «sussurrare», è importante sottolineare che è il Vangelo a essere sussurrato e nient’altro, tanto meno qualcosa che appartenga solo all’evangelizzatore. Ad accogliere (o rifiutare) il Vangelo, poi, è niente meno che il cuore dell’altro, quel luogo nel quale risiede il suo mondo, la sua cultura, il suo orizzonte.

«Parlare di Dio non può essere come far calare una cappa di piombo sulle cose – scrive Fabrice Hadjadj, scrittore e filosofo francese -. Prima di tutto è un’alba che sorge. […] Ecco l’ineffabile: sta di casa sotto le parole di tutti i giorni. […] Non possiamo parlarne come si parla di una cosa fra le tante, ma non possiamo neppure parlare delle cose della vita se taciamo di Lui che è il loro principio e il loro fine. Portare il suo Nome non vuol dire farlo cadere dall’alto, ma lasciarlo salire dal fondo di ogni realtà. In questo modo la domanda “come parlare di Dio?”, rinvia non tanto a un argomento di conversazione, ma a una modalità ospitale di uso della parola»5.

![]()

Il carattere «ospitale» è proprio quello che vorrei descrivere per la missione in Asia: un’ospitalità evangelica restituita a chi ha accolto a casa sua i missionari del Vangelo. E quanto impegno devono profondere i missionari per farsi accogliere davvero dai popoli asiatici. Spesso è forte la sensazione di essere appena tollerati. In questo impegno di empatia, ascolto, studio, inculturazione, non dobbiamo mai perdere di vista il carattere scandaloso del Vangelo: infatti non è raro che la libertà altrui, rispettata e fattivamente accolta, comporti il rifiuto. Scrive ancora Hadjadj: «L’efficacia della proclamazione genera sempre la possibilità di un rifiuto ancora più violento di quello prodotto da una proclamazione meno efficace. […] Sarebbe un errore credere che, se perfetta, la comunicazione evangelica otterrebbe un consenso necessario»6.

Amicizia, parola, sacramento

Tra le varie figure di spicco che nel secolo scorso hanno saputo andare in profondità nell’esplorare (e vivere) la missione e che ci pare utile citare, c’è Catherine Doherty (1896 – 1985). Ispirandosi a uno scritto di Jacques Loew, l’attivista russa emigrata in America riassumeva l’attività missionaria in tre fasi: un tempo di amicizia, un tempo della Parola e un tempo del sacramento. La prima fase, quella dell’amicizia, è per lei fondamentale: non è semplicemente una preparazione, destinata a scomparire in uno stadio successivo, ma la costante che accompagna sempre la vita missionaria. È da seguire con pazienza, senza fretta. Questo tempo di amicizia è il tempo più lungo, la dimensione principale che caratterizza l’azione missionaria. Nella vita dell’evangelizzatore è il risvolto esistenziale, pratico, dell’incarnazione di Dio: assumere la condizione umana, entrare nella trama del tempo e dello spazio e, dunque, della cultura, della storia, della terra così come si presenta nel luogo specifico nel quale ci si trova.

C’è poi la seconda fase, quella della parola. Essa si realizza solo quando l’amicizia ha messo radici profonde. Solo allora si è in grado di esternare la «notizia bella» che si è stati inviati ad annunciare.

Anche qui l’insistenza di Catherine Doherty è sulla delicatezza, la prudenza: «Lo facciamo lentamente, con gentilezza, cambiando la fraseologia e la semantica, in modo che siano adatte ad ogni persona e ad ogni contesto».

È in questo momento che si fa esperienza di tutta l’inadeguatezza strutturale che ci si porta addosso. Per gli evangelizzatori che hanno abbandonato la loro terra per inserirsi in un’altra, questa è l’esperienza più radicale: lingua, riferimenti socio-culturali, storia, tradizioni, religioni sono altri rispetto ai propri, e ci si rende conto che questo incide non poco sulla comunicazione e l’annuncio. È allora che si diventa veri strumenti di chi invia, perché si apre la bocca «in suo nome», non confidando nelle proprie strategie e risorse. S’impara a riconoscere chi si è veramente: un seme che deve morire se vuol portare frutto. In questa impotenza consegnata si apre il solco perché la Parola venga sussurrata, cada e porti frutto.

La terza fase infine è quella del sacramento. È il passaggio cruciale, anzi cruciforme. È il vivere in prima persona la Pasqua, il passaggio dal predominio del proprio io a quello della Grazia. Questo rende liberi, come lo era san Paolo al termine del suo pellegrinaggio terreno. Non si dipende più dalla realizzazione di un qualche proposito o dal giudizio altrui (positivo o negativo che sia), ma unicamente dallo Spirito che cristifica, che porta l’immagine alla somiglianza.

![]()

Conformarsi a Cristo crocifisso

Una riflessione missionaria che non tenga conto di questo mistero di conformazione al Cristo crocifisso e risorto si ferma sulla soglia. Le tre fasi descritte dalla Doherty non sono altro che gli stadi attraversati da Cristo stesso. E la proporzione tra di essi dice qualcosa d’importante al modo di concepire e vivere la missione: trent’anni spesi nel tempo dell’amicizia, tre anni di Parola (il suo ministero pubblico) e pochi giorni nel compimento del mistero pasquale.

Raccontare il Vangelo, anzi, sussurrarlo, trasmette la fede – o, meglio, genera alla fede – solo dentro una particolare vicinanza, quella che si crea in relazioni di prossimità discreta che possono diventare autentica fraternità.

Far fiorire è il mestiere di Dio. All’evangelizzatore è riservato il lavoro sul terreno.

Giorgio Marengo

Note:

3 Cfr. la voce «sussurrare» in Treccani 2014 – Dizionario della Lingua Italiana, Giunti Scuola, Firenze 2013.

4 Citazione da un testo inedito di T. Menamparampil, condivisomi di recente da lui stesso.

5 F. Hadjadj, Come parlare di Dio oggi? Antimanuale di evangelizzazione, Edizioni Messaggero, Padova 2013, 56-57.

6 Come parlare di Dio oggi?, cit., 101.

Sussurrare la Consolata

![]() Siamo nel mese del quale celebriamo la Consolata. In tutto il mondo, decine di comunità la ricordano e festeggiano. Cosa succederebbe se sostituissimo la parola «Vangelo» con il nome di Maria nell’espressione di mons. Menamparampil, «Sussurrare la Consolata al cuore dell’Asia»?

Siamo nel mese del quale celebriamo la Consolata. In tutto il mondo, decine di comunità la ricordano e festeggiano. Cosa succederebbe se sostituissimo la parola «Vangelo» con il nome di Maria nell’espressione di mons. Menamparampil, «Sussurrare la Consolata al cuore dell’Asia»?

Sarebbe forse suggestivo, ci dice padre Giorgio Marengo, autore di questo dossier, ma si arriverebbe allo stesso punto. Perché sussurrare la Consolata all’orecchio di qualcuno vorrebbe comunque dire indicare Maria che, a sua volta, indica suo Figlio.

«Penso che “sussurrare la Consolata” si possa dire nel senso di aiutare le persone a riferirsi a lei in una maniera esperienziale, confidenziale. Cosa che tra l’altro in qualche modo gli asiatici già fanno.

Se noi sussurriamo Gesù, dentro quel sussurro c’è anche lei. Ogni volta che invitiamo qualcuno ad aprirsi al Signore, in questa dinamica c’è la presenza di Maria. Viceversa, più si sta con lei, più si va verso Gesù».

Nel processo di sussurrare il Vangelo, la Madonna è quella dalla quale i missionari imparano, perché la vicinanza, la discrezione, l’ascolto, la profondità sono tutte caratteristiche di Maria che, con la sua presenza discreta che non attira a sé ma a suo figlio, indica lo stile giusto. «Sussurriamo suo figlio e allo stesso tempo imitiamo lei, che è schiva ma anche presente».

Oltre alla figura di Maria Consolata, anche il tema della consolazione è in sintonia con lo stile del sussurro. «L’aspetto della Consolazione credo che sia una delle nostre caratteristiche che meglio si sposa con l’Asia, con alcune delle componenti della sua spiritualità. Ad esempio uno dei pilastri forti della spiritualità buddhista è la compassione», ci conferma padre Ugo Pozzoli, fino a un anno fa membro del consiglio Generale dell’Imc con l’incarico speciale di seguire l’Europa e l’Asia. «Per dire consolazione in mongolo – aggiunge padre Giorgio – ci sono almeno tre espressioni: la prima si riferisce all’azione di calmare un dolore fisico. Si trova ad esempio nei bugiardini delle medicine: sollievo da una pena. Poi c’è una seconda espressione che ha un significato più ampio, simile a quello che intendiamo noi per consolare. Infine la terza espressione può essere tradotta letteralmente con “aggiustare il cuore”, nel senso di riparare, sistemare, come fa un meccanico con un motore. Effettivamente Maria aggiusta il nostro cuore, lo sintonizza con il cuore di Dio. Lo purifica, lo cura».

Sussurrare il Vangelo con la Consolata, quindi, sapendo che il contenuto del sussurro rimane Gesù.

Luca Lorusso

L’IMC in Asia

Il sogno asiatico dell’Istituto è antico. Un primo tentativo di «sbarcare» in Asia avviene tra il 1928 e il ‘29, quando quattro missionari della Consolata giungonoi in India, nella provincia del Madhia Pradesh. L’esperienza dura solo tre mesi, interrotta dalle decisioni della Visita Apostolica che l’Istituto subisce in quegli anni.

Quando si apre la prima stabile presenza Imc in Corea del Sud nel 1988, si realizza un desiderio che è appartenuto già al beato Giuseppe Allamano: «Io non vedrò, ma un giorno andrete in Cina, India, Giappone, Tibet…». Nel gennaio di quell’anno arrivano nel paese asiatico i primi quattro missionari della Consolata. Le altre due aperture avvengono nel 2003 in Mongolia e nel 2014 a Taiwan. In Mongolia, i primi missionari, arrivati assieme alle missionarie della Consolata, entrano nell’estate del 2003, si stabiliscono nella capitale, Ulaanbaatar, con l’intento di «fare missione insieme, in comunione». A Taiwan si inizia nel settembre 2014.

Il mandato dell’ultimo Capitolo Generale è quello di rafforzare le presenze attuali in modo da consolidarle e dare all’Imc in Asia una prospettiva concreta di permanenza e sviluppo.

Luca Lorusso

![]()

L’ad gentes in Asia: Con lo stile del seme

Poca visibilità e, molto spesso, pura insignificanza. La condizione di minoranza della Chiesa in Asia potrebbe essere letta come un ostacolo insormontabile, oppure come una posizione privilegiata per purificare la missione e rimanere ancorati all’essenziale.

L’ambiente umano in cui la Chiesa si trova a vivere e testimoniare la propria fede in Asia è per lo più di vero ad gentes, nel senso che trova i propri riferimenti e identità al di fuori del Cristianesimo.

Questo dato è di notevole importanza, perché indica che la presenza e l’operato della Chiesa si confrontano quotidianamente con la poca visibilità e, molto spesso, la pura insignificanza. Siamo lontani da realtà in cui la Chiesa rappresenta una forza trainante della società e un’istituzione riconosciuta e stimata (o criticata).

Il confronto storico forse più pregnante è quello con le prime comunità cristiane diffusesi a Est del fiume Eufrate nell’età postapostolica. Esse dovettero misurarsi da subito con culture e tradizioni religiose preesistenti e con i più diversi sistemi politici, quasi sempre non benevoli nei loro confronti.

La libertà dell’essenziale

Proprio questo carattere minoritario, defilato, quasi nascosto è, però, altamente significativo e può rappresentare una grande risorsa. La Chiesa è più simile al seme caduto in terra. Cresce nel nascondimento e può dedicarsi più liberamente all’essenziale. Si regge sull’oblatività dei suoi membri ed è scevra da protagonismi e tentazioni mediatiche. Niente a che vedere con una mentalità da ghetto o da rifugio esclusivista, al contrario, la povertà di immagine e di influenza sociale permette una maggiore trasparenza al messaggio evangelico.

Questa condizione di minoritarietà può allora diventare scelta consapevole di un’evangelizzazione portata avanti con la testimonianza personale, i contatti fraterni, l’impegno non rumoroso per una società più giusta e accogliente.

![]()

Stupore, incomprensione, testimonianza

È interessante constatare come anche nell’Occidente postmoderno questa dimensione della testimonianza sembra aprire spazi di luce sul tema della missione. «L’annuncio si trasforma in testimonianza vissuta; testimonianza che, appunto, presuppone una mancanza di dimostrazione e di evidenza, ma che unica può trasformare il linguaggio verbale in un linguaggio pratico ed etico. In questa maniera la missionarietà non indirizza le sue energie nel raccapezzare un senso ormai disperso, ma tenta di evangelizzare il frammento diventando in sé stessa richiamo agapico. […] La testimonianza lascia spazio alla meraviglia, allo stupore, all’incomprensione, cioè a quegli atteggiamenti che trasportano il soggetto postmoderno “al di fuori di sé” nell’attimo di un incontro»7.

La fede chiamata a ricomprendersi

L’Ecclesia in Asia lo ha detto chiaramente al n. 23: «Un fuoco non può essere acceso che mediante qualcosa che sia esso stesso infiammato». Non sentiamo qui riecheggiare le parole del nostro fondatore il beato Giuseppe Allamano? Dovremmo forse fermarci a considerare più a lungo il suo insegnamento: la sua è una vera e propria «mistica dell’annuncio missionario», come l’ha sviscerata e portata in luce il troppo poco conosciuto studio del domenicano padre Ceslao Pera8.

L’originalità di una missione veramente ad gentes è anche questa: il missionario vive in un ambiente privo di riferimenti (almeno espliciti) al Cristianesimo. L’impegno per comprendere e decifrare tale ambiente apporta conoscenze nuove, fa scoprire modi altri di vedere la vita e la relazione con il divino e, dunque, provoca la fede a una ricomprensione radicale di se stessa.

Il dialogo diventa allora una scuola di studio e di riflessione che, oltre ad arricchire il missionario di conoscenze su altre tradizioni, l’aiuta a dischiudere la profondità del mistero cristiano in un modo forse più determinante di quanto non avvenga all’interno di una società «cristiana».

Paura, presunzione, evasione

L’aveva capito molto bene san Francesco Saverio nel XVI secolo: nelle sue lettere rivolte a chi lo avrebbe seguito in India e in Giappone egli insisteva molto sulla virtù apostolica dell’umiltà interiore. In una lettera del 1549 da Kagoshima (Giappone) avvisava i candidati alla missione asiatica che avrebbero dovuto affrontare una triplice tentazione: il pericolo della paura, il rischio della presunzione e la possibilità di evasione dal reale.

L’impatto con culture, religioni, società, situazioni ambientali e umane così altre mette paura, provoca un inaspettato contatto con la parte più fragile di noi stessi. Ecco allora il primo grande vantaggio: dalle ceneri del nostro io andato in frantumi può nascere una nuova fiducia in Dio: «Vi scongiuro pertanto, in tutte le vostre cose fondatevi totalmente in Dio, senza confidare nel vostro potere o sapere od opinione umana»9.

La seconda tentazione è quella della presunzione: a volte, il missionario è tentato di giudicare le cose non a partire dal Vangelo, ma dai propri riferimenti culturali, rasentando il complesso di superiorità. Il contatto con le ricche tradizioni asiatiche può stemperare questo rischio: «Credetemi, voi che verrete in questo paese, avrete l’occasione di provare quanto valete. Per quanta diligenza voi mettiate per guadagnare ed ottenere molte virtù, siate certi che non ne avrete mai abbastanza»10. Anche questa è una grazia.

Ma c’è una terza prova a cui i missionari sono sottoposti in Asia: il rischio di evadere continuamente dalle sfide del quotidiano rifugiandosi in una realtà creata da loro stessi. Oggi, con l’aiuto di social network e nuove tecnologie, rischiamo di essere fisicamente in un posto e col cuore in un altro: «Stanno nelle Indie, ma vivono col desiderio in Portogallo»11. Anche in questo caso l’unica medicina è l’umiltà di affidarsi a Dio in quel presente che magari vorremmo diverso, ma che è l’unico orizzonte in cui possiamo davvero incontrare il Signore.

Missionari come «paralitici guariti»

Mettendo in guardia i suoi confratelli gesuiti, san Francesco li conduce al cuore dell’esperienza apostolica. Lo stesso fa papa Francesco quando ci dice che siamo testimoni del Risorto in mezzo ai popoli proprio perché abbiamo toccato con mano la nostra povertà e l’abbiamo consegnata a Lui, confidando nella sua misericordia. Siamo «paralitici guariti». Questa fiducia ci abilita a chinarci sulle ferite del prossimo per versarvi l’olio della consolazione. È questa l’esperienza fontale dell’apostolo, e noi in Asia siamo chiamati a viverla ogni giorno, accompagnando persone che, con il loro cammino di fede, ci aiutano a fare verità in noi stessi e a percorrere insieme a loro lo stesso sentiero di rinascita12.

![]()

La resistenza delle tenebre

Da san Francesco Saverio impariamo poi un aspetto della prima evangelizzazione che talvolta viene taciuto o mal interpretato. Il grande missionario ritorna spesso a considerare come il male si opponga all’avanzata del Regno di Dio. La missione ad gentes deve trovarci attenti a questo scontro, quello che san Giovanni nel suo Vangelo descrive come la resistenza delle tenebre ad accettare la luce. Con questo non si vuol dire che il mondo non ancora raggiunto dall’annuncio evangelico sia in sé compromesso dal male, anzi, con il libro della Sapienza, noi crediamo che «le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra» (Sap 1,14), ma allo stesso tempo crediamo anche che forze nemiche alla luce di Cristo operino per contrastarla. A cominciare dal nostro io, spesso diviso, e dai tanti interessi mondani che spesso opprimono la coscienza di interi gruppi umani.

Queste forze negative sono un motivo in più per prendere sul serio la dimensione orante della missione. Per poter stare in piedi, dobbiamo saper stare in ginocchio.

Nulla da dimostrare, solo Gesù da mostrare

Prima e al di là di qualsiasi atto pratico (il progetto, l’iniziativa di sviluppo, ecc.), la missione è manifestazione umana, relazionale, della misericordia divina che Gesù ha incarnato. L’esperienza missionaria in Asia ci insegna molto, aiutandoci ad andare all’essenziale: un annuncio che si fa sussurro confidenziale, condivisione sincera, umile servizio offerto senza aspettarsi nulla in cambio. Non abbiamo nulla da dimostrare, ma «solo» Gesù da mostrare con la vita e, se necessario, con la parola.

Padre Gabriele Ferrari, già padre generale dei missionari Saveriani, parla addirittura di «esposizione di Gesù», che «sarà tanto più efficace quanto più semplice, povero e disarmato sarà lo stile di missione»13. L’esposizione del Santissimo Sacramento sui nostri altari diventi allora la sua esposizione in vite trasfigurate dalla sua bellezza: la notizia non è solo «buona», ma principalmente «bella». Il bello sconvolgente dell’amore crocifisso di Gesù attirerà le persone in mezzo alle quali noi viviamo in semplicità, non in case piene di regole, porte e strutture, ma in umili dimore accoglienti, povere e belle, dove l’armonia esteriore sarà un richiamo al fatto che un altro mondo è possibile, la vita non è solo miseria e stenti, la vita in Cristo è luminosa e vale la pena di essere vissuta.

Giorgio Marengo

Note:

7 T. Tosolini, Dire Dio nel tramonto. Per una teologia della missione nel postmoderno, Emi, Bologna 1999, 15.

8 Ceslao Pera O.P., La spiritualità missionaria nel pensiero del Servo di Dio Giuseppe Allamano, Edizioni Missioni Consolata, Torino, 1973.

9 F. X. Léon-Dufour, Francesco Saverio. Vita avventurosa e dimensione mistica dell’apostolo delle Indie, primo missionario gesuita, Piemme, Casale Monferrato 1995.

10 Id, 83.

11 Id, 88.

12 Da più di un anno seguiamo ad Arvaiheer un gruppo di Alcolisti Anonimi; il primo dei 12 passi che costituiscono il loro percorso di guarigione è riconoscere di averne bisogno. Mi sembra il punto di partenza di ogni vera conversione.

13 G. Ferrari, È proprio impossibile uscirne?, in «Testimoni», 2/2017, 12-16.

![]()