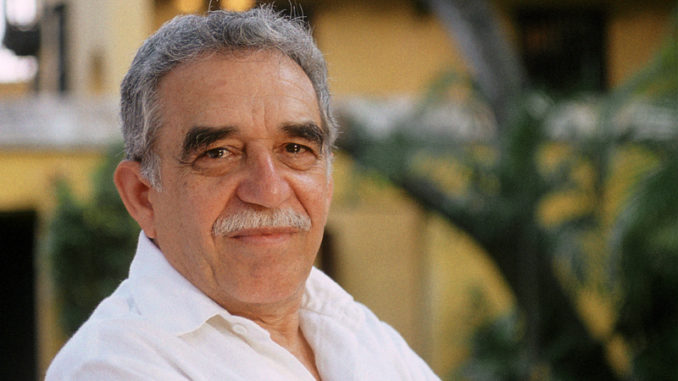

Una delle volte che Gabriel García Márquez, detto Gabo, (1927-2014) stuzzicò la mia ambizione di giornalista fu al Festival di Cannes del 1982. Lui era già lo scrittore di Cent’anni di solitudine, L’autunno del patriarca e di Cronaca di una morte annunciata: il Nobel per la letteratura lo avrebbe vinto pochi mesi dopo.

Lavoravo per Blitz, la diretta Rai della domenica pomeriggio. Registrai l’intervista durante un intermezzo sportivo. García Márquez fu, come sempre, diretto e critico: «Il mondo latinoamericano – mi disse – è un mondo socialmente conflittuale e il cinema occidentale, che da tempo ha lasciato da parte l’impegno politico, vede l’America Latina in modo convenzionale, secondo schemi europei».

Fu disponibile, anche se confessò che non amava essere una figura pubblica mentre, come presidente della giuria del Festival, aveva già in agenda 35-40 interviste. Ma l’amore per il cinema, che aveva appreso in gioventù in Italia – al «Centro Sperimentale di cinematografia» -, come allievo di Cesare Zavattini, e la grande amicizia con l’allora ministro francese della cultura Jack Lang, glielo imponevano.

Anni dopo mi avrebbe rivelato che al cinema non sapeva proprio negarsi perché era stato il neorealismo di Miracolo a Milano (film di De Sica del 1951, ndr) a ispirare il suo modo di far letteratura, di dar vita al realismo magico o fantastico, che avrebbe reso mitico il suo mondo – da Macondo (il paese in cui è ambientato Cent’anni di solitudine, ndr) alla Incredibile e triste storia della candida Eréndira – e caratterizzato la sua scrittura e quella di un’intera generazione.

C’eravamo conosciuti in Messico, paese che, insieme a Cuba, è stato la sua seconda patria, tutte le volte che lui ha dovuto lasciare la nativa Colombia, martoriata dai narcotrafficanti.

La Rai – era il marzo del 1981 – mi aveva mandato a seguire un viaggio di stato in Messico del presidente Sandro Pertini che poi era previsto proseguisse proprio per la Colombia. García Márquez, nuovamente minacciato nel suo paese, si era rifugiato ancora una volta nella rivoluzionaria terra di Zapata.

In molti lo cercavamo. Il mio amico Pedro Armendariz, grande attore, aveva promesso di farmi chiamare e una notte il futuro premio Nobel lo fece: «Sono Gabo, mi ha detto Pedro che mi stai cercando, cosa vuoi?», mi disse con un tono che non prometteva condiscendenze.

Spiegai che, come tanti giornalisti, lo volevo intervistare. Invece di rifiutare subito, mi propose: «Facciamo un affare: io ti concedo l’intervista ma tu mi fai incontrare il tuo presidente, perché io gli possa spiegare tante cose e lui non vada nella mia patria senza conoscere a fondo la situazione».

Per una richiesta così esplicita chiesi aiuto a Enzo Biagi, decano del nostro giornalismo, anche lui, in quell’occasione, inviato al seguito di Pertini. Antonio Maccanico, segretario generale del Quirinale a cui Enzo scelse di sottoporre il problema, per evitare complicazioni diplomatiche, decise di incontrare insieme a noi García Márquez e poi di riferire a Pertini. Il racconto di Gabo fu chiaro e inquietante, tanto che Pertini decise di aggiustare il tono dei discorsi preparati per la visita in Colombia.

Biagi, che avrebbe avuto in esclusiva il reportage, decise di aspettare che il filmato da me montato arrivasse, due giorni dopo, in aereo in Italia e potesse essere mandato in onda in anteprima. Il suo articolo uscì l’indomani. Una correttezza che, nel mondo dell’informazione d’oggi, non usa più.

L’amicizia con Gabo è cresciuta nel tempo e in tanti incontri in Messico e a Cuba. L’autore de L’amore ai tempi del colera o Il generale nel suo labirinto ha nutrito, infatti, sempre una tenerezza verso l’isola della Rivoluzione. Gabo non ha mai fatto dichiarazioni ideologiche, ma non si è tirato indietro quando si è trattato, per esempio, di dar corpo, nel 1986, a San Antonio de Los Baños, alla Escuela Inteacional de Cine y Tv, la scuola di cinema più importante del continente latinoamericano. Il premio Nobel non ha avuto dubbi ad esporsi nemmeno quando, alla fine degli anni ’90, Fidel Castro, preoccupato per la proliferazione degli attentati terroristici organizzati in Florida e messi in atto a Cuba, gli chiese, conoscendo l’ammirazione che il presidente Clinton aveva per lui, di portare un messaggio privato alla Casa Bianca. Il leader cubano cercava di segnalare quanto fosse pericoloso la condiscendenza del governo Usa nei riguardi di molti organizzatori di attentati. Quella volta, però, lo scrittore non riuscì a vedere il presidente e dovette accontentarsi di consegnare il messaggio allo staff della Casa Bianca.

García Márquez amava l’asciuttezza e i toni bassi. Ricordo con vera nostalgia la sera in cui finii a cena a Trastevere con una formazione irripetibile: Gabo, Sergio Leone, Robert De Niro e Cassius Clay-Muhammad Alì (cfr. MC maggio). Pendevamo tutti dalle parole del campione, ma chi apprezzava di più il sussurro del suo racconto, roco e a mezza voce, era proprio Márquez. «Parece un cura» (sembra un prete) commentava ammirato.

Quando accettò di scrivere il prologo al libro tratto dalla mia intervista di sedici ore con Fidel Castro (era il 1987), ci mise qualche mese per farlo e alle mie telefonate una volta sbottò: «Ma ti rendi conto che tutti soppeseranno ogni parola, ogni lettera, che scrivo su Fidel? E tu mi metti fretta?». Dopo tre giorni Mercedes, sua moglie, mi annunciava l’invio del saggio che era caustico ed esplicito, secondo la sua abitudine.

Nel 1992 pubblicò I dodici racconti raminghi. E lui mi propose un altro baratto. In cambio della solita chiacchierata, dovevo realizzargli un’intervista filmata con Maradona per una Tv colombiana nella quale insegnava ad alcuni ragazzi a fare giornalismo d’inchiesta. Quel giorno, alle mie domande, però, rispondeva in modo quasi scocciato: «Ma l’hai letto il libro? Questo c’è nel libro, non c’è bisogno di ripeterlo nell’intervista. Ma l’hai letto?». Chiaramente, giocava. Si infervorò solamente ricordando che in un salotto buono del nuovo cinema romano, quando si era vantato: «Io sono stato allievo di Zavattini», aveva ricevuto per risposta un inquietante: «Zavattini chi?». Quell’intervista faticosa si trasformò in una affascinante pagina per il Corriere della Sera.

Gianni Minà