Italia 2014: sei madri si raccontano

Economia e politica contro le mamme

Quello che ci figuriamo come il classico paese dei

«mammoni», accoglie ben poco, e male, le mamme: l’Italia non ha infatti una

politica in favore della famiglia e della mateità e rende difficile la vita

alle coppie ancora convinte che avere figli abbia senso e sia segno di civiltà

e sorgente di progresso.

Essere

Essere

«madre», nel 2014, è una sfida che si scontra con un’economia allo sbando. Per

tutelare il più nobile diritto della civiltà, la mateità per l’appunto, la

strada è ancora tutta in salita. In un paese dove il tasso di disoccupazione è

pari al 12,6% (dati Istat), le più penalizzate rimangono le donne e, in

particolare, le madri. La carenza di servizi per la prima infanzia (va

ricordato che solo l’11% dei bambini italiani va al nido, ventuno punti in meno

rispetto ai numeri raccomandati dalla strategia di Lisbona del 2002) e una

mentalità ancora prevalentemente maschilista, delega tuttora alle donne la cura

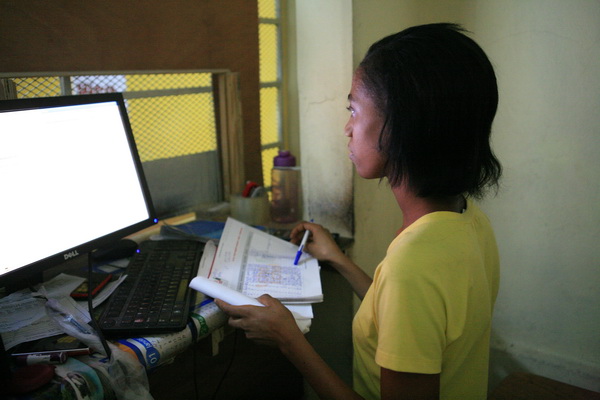

dei figli e l’organizzazione della casa. Chiara Saraceno (ritratta nella

foto di destra), una delle sociologhe italiane di maggior fama,

specializzata in tematiche familiari, questione femminile e politiche sociali,

ci delinea nitidamente questa pagina di storia italiana: «Il nostro è un paese

in cui conciliare responsabilità famigliari e lavoro remunerato è molto

difficile: perché i servizi per la prima infanzia e le scuole a tempo pieno

sono mediamente insufficienti; perché la divisione del lavoro in famiglia

continua a essere disomogenea tra uomini e donne; perché nell’organizzazione

del lavoro si è diffusa più la flessibilità dettata dalle priorità aziendali

che non quella che tiene conto delle esigenze dei lavoratori. Ci sono

differenze tra donne, a seconda del livello di istruzione, dell’area geografica

di residenza, del tipo di professione. È più facile per le laureate che vivono

nel Centro-Nord combinare lavoro remunerato e mateità. Anche per le laureate,

tuttavia, lavoro e mateità possono apparire inconciliabili. Secondo gli

ultimi dati Almalaurea, a cinque anni dalla laurea è occupato il 63,3% di

coloro che hanno già un figlio a fronte del 75,8% di coloro che non ne hanno.

La mateità allarga la differenza con i coetanei maschi, le cui percentuali

sono rispettivamente 88,9% e 83,5%. Mentre la pateità è associata a una più

alta partecipazione al lavoro, per la mateità è vero il contrario. Il fatto è

che le giovani laureate, oltre a sperimentare maggiori difficoltà di conciliare

famiglia e lavoro quando hanno un figlio, fanno anche più fatica a passare da

un contratto temporaneo a uno definitivo, con meno garanzie in caso di

interruzione per mateità» (La Repubblica, 24/04/2014).

Alla luce di tutto ciò, e considerando che anche

l’attuale premier Matteo Renzi sta promuovendo una maggiore flessibilizzazione

dei contratti di lavoro, come se la passeranno le donne e, in particolare, le

mamme, nel prossimo futuro? «Poter spezzettare un rapporto di lavoro in

contratti di 4-5 mesi, salvo ricominciare da capo, con un nuovo

lavoratore/lavoratrice allo scadere dei tre anni, sarà deleterio per le donne.

La possibilità di fare contratti brevi, rinnovabili più volte, consentirà ai

datori di lavoro di ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di

licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto. Non occorrerà neppure più

far firmare, illegalmente, dimissioni in bianco, o indagare, sempre

illegalmente, sulle intenzioni procreative al momento dell’assunzione. Basterà

fare loro sistematicamente contratti brevi, non rinnovandoli alla scadenza in

caso di gravidanza. Con l’ulteriore conseguenza negativa che molte donne non

riusciranno a maturare il diritto alla indennità di mateità piena e faranno

fatica a iscrivere il bambino all’asilo nido, dato che non potranno dimostrare

di avere un contratto di lavoro almeno annuale» (Lavoce.info,

17/03/2014).

In virtù di queste considerazioni nasce il nostro

dossier che restituisce totalmente la voce a una galleria di donne italiane e

straniere. Attraverso le loro scelte e il loro quotidiano, cercheremo di

mostrare uno spaccato di genere in una situazione italica, in cui la penuria

lavorativa sembrerebbe voler appiattire, uniformare e rendere invisibili i talenti,

penalizzando le multi capacità femminili. Ma, come sempre, le donne si

riorganizzano, si reinventano e combattono.

Gabriella

Mancini

Tre madri italiane nell’impresa di

Conciliare lavoro e

famiglia

A volte occorre semplicemente mettersi in ascolto. È quello

che abbiamo fatto per ridare voce alle donne, troppo spesso messe a tacere.

Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di

Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di

comunicazione milanese, una professionalità mai messa in discussione dai

responsabili dell’azienda, una porta chiusa alla nascita del secondo figlio a

favore di una neolaureata sottopagata e… libera da vincoli familiari.

«Quando

sono rimasta incinta del mio secondo figlio ero alle soglie dei 40 anni.

Lavoravo da dieci anni come copy writer in un’agenzia di comunicazione e

svolgevo parallelamente attività giornalistiche di interesse sociale, sempre

poco remunerative ma molto gratificanti. Il lavoro in agenzia era a tutti gli

effetti da dipendente (orari e impegno sul luogo di lavoro) ma travestito da

contratto a progetto, reiterato anno dopo anno. Fino all’ultimo mese di

gravidanza lavorai con un buon ritmo. Nelle ultime settimane, i miei capi mi

affiancarono una giovane stagista – non retribuita – per sostituirmi nei mesi

della mateità. Tre settimane prima della data prevista del parto, in

occasione della mia festa di “arrivederci”, le titolari dell’azienda (entrambe

con tre figli a testa) mi riempirono di sorrisi, baci e abbracci. Andai in

mateità fiduciosa che avrei ritrovato il mio ruolo e la mia postazione dopo i

cinque mesi obbligatori. Le voci erano rassicuranti: la giovane sostituta, per

quanto volenterosa, non aveva la mia stessa esperienza e la mia penna».

La mercificazione della propria professionalità

«Dopo cinque mesi, mi scrissero che non c’era una mole

di lavoro sufficiente per due persone e che potevo prendermi ancora tre mesi di

mateità facoltativa. Iniziarono a rispondere meno alle mail e a rimandare un

incontro per riformulare la nostra situazione. Quando, finalmente, si decisero

a farmi andare in ufficio, chiedendomi di portare il pargolo per poterlo

finalmente conoscere… mi dissero che molti clienti avevano ritirato i loro

contratti, che erano nel periodo più buio della loro storia aziendale e che la

mia figura non poteva esser economicamente contemplata. Rimasi senza parole,

con il bimbo in braccio. Improvvisamente invasa da una fragilità senza

confronti. La mia professionalità veniva trattata come merce e barattata in

cambio della possibilità di sfruttare una giovane disponibilissima a non esser

retribuita benché lavorasse 10 ore al giorno. Mi dissero che, anche se la

qualità dei contenuti sarebbe stata più scadente, loro necessitavano di

manovalanza a costo zero, e, dal momento che nel frattempo il mio contratto

sarebbe scaduto, la mia presenza non sarebbe più stata necessaria».

Scelte che bruciano

Scelte che bruciano«Mi tormentai due settimane sul da farsi: ripresentarmi

comunque e pretendere il posto (in virtù della mateità il contratto prevedeva

un prolungamento dello stesso per un certo periodo); iniziare una lunga causa

legale per pretendere il risarcimento di tutti i contributi non pagati, delle

ferie e di quant’altro; cercare un compromesso. Per avere chiarimenti mi

presentai al Nidil (il sindacato dei lavoratori atipici) da cui non ebbi alcuna

risposta esauriente, a dimostrazione del fatto che in materia di contratti a

progetto, la formulazione di una vera tutela sindacale era ancora ben lontana.

L’unica soluzione era agire, privatamente, per via legale. Ebbi timore di

affrontare una sfida simile perché avrei potuto farmi terra bruciata per altre

eventuali collaborazioni. La sensibilità e l’emotività accentuata dalla mia

nuova situazione esistenziale (e ormonale), l’allattamento e le cure continue

al piccolo, il desiderio di riprendermi la mia vita e la mia serenità senza

dover tirar fuori le unghie in un’aula di tribunale, mi fecero demordere.

Scelsi la via del compromesso e patteggiai un risarcimento per i mesi di

prolungamento del contratto. Ancora adesso la scelta mi brucia. La tutela della

mateità è simbolo di civiltà e il non esser stata tenace nel rivendicare

quello che era giusto è una ferita ancora aperta. Con il tempo, però, ho

iniziato a riprendere coraggio e fiducia in me stessa, a ricostruirmi

un’identità che mi sembrava persa e a riorganizzarmi, come madre, come donna,

come professionista».

Essere dirigenti significa saper fare l’equilibrista: tra

lavoro, figli, casa e marito. La libertà della donna passa attraverso il mutare

della mentalità predominante che vede ancora la «madre» come l’unica addetta

alla cura dei figli.

«Dopo

la laurea in architettura, vinsi un dottorato in pianificazione territoriale e

urbanistica. Fu un’esperienza di approfondimento e di rilievo ma non riponevo

molte speranze nella carriera universitaria. Così, quando ebbi un responso

positivo da un concorso presso l’ufficio tecnico per l’urbanistica e l’edilizia

privata di un ente territoriale, non esitai.

Dal 1996 al 2002 cercai sempre di conciliare casa e

lavoro in maniera sistematica, con non pochi sacrifici. La mia primogenita

nacque nel 1998, e il secondo nel 1999. Nel 2002 diventai la responsabile

dell’ufficio e, se da un lato acquisii maggior flessibilità nell’orario

lavorativo, dall’altro una maggiore dipendenza mentale e un forte ingombro

psicologico iniziarono a penetrare nelle ore dedicate alla famiglia. Non è

semplice staccare la spina, allontanare i pensieri del lavoro e ritornare a

vestire il ruolo di madre. Basta lo squillo di un telefono o il ricordo di una

mail da inviare d’urgenza e i figli si ritrovano privati della tua presenza. La

mia sensazione è sempre stata quella di dovermi dividere: tra l’esser madre,

donna, moglie, professionista, organizzatrice della casa. Le identità sono

tante, le sfumature personali altrettante, e in questo volerci essere per tutti

e in maniera perfetta, ho rischiato spesso il bu out».

La conciliazione e i sensi di colpa

La conciliazione e i sensi di colpa«Ho sempre cercato di essere un’acrobata e di vestire i

miei tanti panni in misura tale da non deludere gli altri e me stessa. Senza

reti familiari in soccorso e con la penuria di nidi e di servizi per

l’infanzia, l’incastro tra lavoro e vita privata è stato un gioco da

equilibristi. E allora, ecco le corse per non perdere le assemblee scolastiche

dei ragazzi, il controllo quotidiano del diario prima di sprofondare nel letto,

la partecipazione a qualche laboratorio nelle loro classi, la volontà di

cercare sempre e comunque un dialogo e delle attività ricreative da fare

insieme. Accanto a tutto questo va ricordato che oggi, 2014, in Italia e in

modo trasversale a tutti gli strati sociali, la cura dei figli rimane ancora

prevalentemente a carico della madre. Con un cambio di paradigma e una maggiore

collaborazione da parte dei padri, forse, si potrebbero conciliare meglio le

due sfere. Rimane, ed è indubbiamente figlio di una cultura femminile ancora

arretrata e in parte maschilista, il senso di colpa per non essere solo “una” e

per non rivestire in toto quella figura. Per quanto io faccia, anche

sacrificando tutto il tempo di cui avrei bisogno per me stessa, rimane immutata

la sensazione che, con un orario più agevole sul lavoro e meno responsabilità,

potrei seguire meglio la crescita, sia didattica che umana, dei miei figli».

La libertà passa attraverso il mutare della mentalità

«Il fatto di trovarmi, sovente, unica donna ai tavoli di

lavoro manageriali, presieduti dagli alti vertici, mi ha portato ad affinare

delle arti di “difesa”. Più di una volta ho dovuto rispondere a battute

prettamente maschiliste. Con l’esperienza, la costruzione di una forte identità

e una buona quantità di letture “di genere”, ho imparato a rispondere a tono e

a non cedere di fronte a chi vuole farmi sentire inadeguata o un’arrivista che

cerca il riconoscimento a tutti i costi, e minando così la mia autostima.

Oggi, con un terzo figlio di soli tre anni (avuto over

40), ho maturato la consapevolezza che l’unica via in Italia per potersi godere

i figli, sia quello di scegliere autonomamente di declassarsi, sia come

posizione che come retribuzione. Seppur senza rimpianti per le mie “acrobazie”

quotidiane e le mie scelte di vita, sto iniziando a progettare in questi

termini. Per me potrà voler dire riappropriarmi di una fetta di mateità. Per

il genere femminile in Italia è una sconfitta. Ancora una volta siamo noi donne

a dover rinunciare alle nostre potenzialità!».

Una laurea in scienze politiche con una tesi su tematiche

interculturali. Un lavoro come addetta alla vendita di una nota catena di

articoli sportivi, in cui il 70% dei collaboratori sono donne ma solo il 30%

ricopre cariche dirigenziali. Un difficile incastro tra orari lavorativi e

famiglia.

«Dopo

due anni di lavoro come ricercatrice sociale sui temi dell’immigrazione, per

riuscire ad avere una maggiore stabilità economica, accettai un posto da

commessa in una grande catena di articoli sportivi. Con l’arrivo delle mie

prime due bimbe divenne difficile riuscire a ritrovare qualche collaborazione

nel settore dei miei studi e, per necessità familiari, il lavoro che doveva

essere momentaneo divenne definitivo. Oggi come oggi, con l’arrivo del mio

terzo piccolo di non ancora due anni, le difficoltà nel conciliare gli orari

scolastici e di vita delle figlie con un lavoro che prevede tui fino alle 21,

dal lunedì al sabato, ed un unico giorno libero settimanale, riunire la

famiglia è sempre più impegnativo. L’abusato termine “flessibilità” nasconde

una realtà che non aiuta a far combaciare i diversi tasselli della vita

famigliare, soprattutto quando si riduce al comunicare sempre all’ultimo minuto

i tui di lavoro ai dipendenti».

Un part time con orari sempre improvvisati

«Per poter gestire casa e famiglia ho scelto l’opzione

del part time, ma dal momento che gli orari dei tui vengono comunicati

settimanalmente, le difficoltà organizzative permangono e ricadono sul

compagno, sui propri genitori/nonni (se si ha la fortuna di averli) o sulle

baby sitter.

Questo essere sempre sospesa e in attesa delle decisioni

altrui mi crea un forte senso di precarietà e di dipendenza, sia da chi ha il

potere di decidere circa il mio lavoro, sia da chi mi aiuta nella gestione

familiare. Inoltre, il calendario scolastico, con festività e vacanze, coincide

con i periodi di maggior impegno lavorativo. Ne consegue che non è sempre

possibile stare con le bambine durante le vacanze natalizie, pasquali o estive

che siano. Al contrario, si hanno maggiori possibilità di andare in ferie quando

le scuole sono aperte e di conseguenza sono spesso costretta a scegliere tra

rinunciare ad attività con la famiglia – riducendo le ferie a un periodo da

trascorrere a casa – e far perdere giorni di scuola ai figli».

Domeniche al lavoro e nessun incentivo

«Un’ulteriore penalizzazione per chi deve conciliare il

tempo del lavoro con quello della famiglia è rappresentata senz’altro dal

decreto Monti che consente ai negozi di restare aperti 24 ore su 24, sette

giorni su sette. Un emendamento che avrebbe dovuto far nascere nuovi posti di

lavoro, ha invece obbligato gli stessi lavoratori ad avere sempre meno giorni

festivi, senza incentivi di alcun tipo, e a ridurre ancor più il tempo da

dedicare alla famiglia. Questa è la mia storia ma è rappresentativa di una condizione

generale delle donne sposate e con prole che subiscono una discriminazione

rispetto alle colleghe nubili le quali, secondo i responsabili di settore,

risultano più meritevoli di aumenti su base oraria. In questo mondo che volge

il capo al passato, quello che posso fare come donna e come madre è continuare

a sensibilizzare le persone su questo tema e a lottare affinché siano garantiti

i minimi diritti e, un domani, possa esistere uno spaccato sociale più a misura

di “mamma” alle mie bambine».

Gabriella

Mancini

Tre voci di esperienze transnazionali

Mateità, emigrazione e intercultura

Il contributo alla natalità dato dalle madri di cittadinanza

non italiana è importantissimo. L’Istat stima che nel 2010 oltre 104 mila

nascite (il 18,8% del totale) siano attribuibili a madri straniere. Le famiglie

con un componente non italiano sono pari al 6,9%, un dato triplicato negli

ultimi dieci anni, e le convivenze sono circa 600 mila (200 mila i matrimoni). Dati

che parlano da soli dell’eterogeneità della nostra rete sociale, delle

trasformazioni apportate dal fenomeno migratorio e della costruzione di una

nuova geografia umana. Una tunisina e due italiane con mariti o compagni di

nazionalità straniera, ci raccontano il loro essere madri nell’Italia di oggi,

i sogni sul futuro e le sfide quotidiane.

4. Emna

Emna è una donna tunisina, un’amica complice e solidale, una

donna piena di risorse. È venuta in Italia per raggiungere il marito nel 2005,

da neo sposa, e nel 2006 è diventata una mamma. Ecco la sua storia.

«Mi

sono laureata in scienze delle relazioni inteazionali in Tunisia e ho

lavorato per anni come assistente al responsabile marketing di una grossa

azienda. Il mio lavoro mi piaceva, rappresentava una sfida e una nuova

avventura ogni giorno, in un ambiente sereno dove il comune denominatore era

far crescere il personale e lavorare sulla stima di sé stessi e del gruppo.

Poi ho conosciuto il mio futuro marito e, sull’onda

delle scelte esistenziali, l’ho seguito in Italia dove viveva e lavorava già da

alcuni anni. Ho lasciato volutamente alle spalle carriera e lavoro e ho aperto

una nuova pagina della mia vita. Dopo solo un anno da “italiana” sono rimasta

incinta e mio marito è stato il mio grande alleato durante tutta la gravidanza.

Mi ha sostenuto nell’iter della mateità: dal consultorio, agli ospedali, alle

visite e, soprattutto, mi ha facilitato nella traduzione della lingua. Poi,

pian piano, mi sono iscritta a un corso di italiano e, grazie allo studio, ho

iniziato a muovermi con più facilità nel territorio. Quando si aspetta un

bambino si ha bisogno di certezze: saper leggere le ecografie e capire cosa

dicono i medici diventa fondamentale. Le sfumature della lingua e gli sguardi

sono importanti».

Primi tempi tra amore e solitudine

«Quando è nato il mio primogenito si sono contrapposti

in me due sentimenti: la gioia e la solitudine. Ogni volta che qualcuno apriva

la porta della mia camera in ospedale, sussultavo. Immaginavo di veder entrare

tutta la mia famiglia. Mi è mancato tantissimo quel calore famigliare,

quell’amore e quella cura che (in particolar modo da noi in Tunisia) viene

donata alla puerpera.

Nei primi tre mesi della mia nuova vita da mamma, mi

mancavano le mie radici, la mia terra, la mia famiglia. Per avere un figlio

all’estero devi essere forte, rigida, non hai nessuno che ti aiuti, il tempo

per te stessa è cancellato in virtù di tutte le mansioni pratiche che devi

svolgere. Le più piccole cose quotidiane, se ti senti fragile, iniziano a

diventare difficili: alzarti e rialzarti, infilarti le scarpe, presentarti in

modo dignitoso. Alle insicurezze del mio essere neo mamma si aggiungevano i

problemi burocratici: non è stato semplice avere un permesso di soggiorno per

poter tornare in Tunisia dalla mia famiglia. Quando riuscii a esplicare tutte

le pratiche e potei tornare qualche tempo nel mio paese, riuscii a vivere il

puerperio che non avevo potuto vivere in Italia. Le donne coccolavano il

piccolo e me. Un bagno turco al pomeriggio, qualche massaggio, un taglio ai

capelli e tante confidenze amichevoli. La cura della mia persona si univa alla

piacevolezza dello stare insieme a persone care».

La mia vita è in Italia

«Passati due mesi ho capito che dovevo tornare. La mia

vita era in Italia. La prima cosa da fare era un corso e ho pensato di fae

uno per mediatrice culturale. Per fare ciò il piccolo doveva stare all’asilo.

Come per tutte le mamme italiane ho fatto la mia trafila per un posto al

comunale, ho atteso che si snellisse la lista d’attesa e, quando è arrivato il

mio tuo, mi sono rimessa in carreggiata come donna.

Per fortuna il nido scelto, un comunale della zona, mi

ha offerto una sorta di nuova famiglia. Quella che mi mancava: dall’economa,

alle maestre, alle mamme. Queste relazioni, consolidate nel tempo, mi hanno

favorita quando è nata la secondogenita e il puerperio è stato diverso. A otto

mesi ho avuto comunque un po’ di depressione. Quindici giorni di rifiuto del

cibo e una sola volontà: stare a letto. Fosse successo con il primogenito avrei

fatto molta più fatica a riprendermi, ma questa volta avevo seminato e

coltivato complici amicizie. Questo volle dire tantissimo. Poco per volta, mi

rialzai in piedi, ricominciai a uscire, ad accompagnare i bimbi, a fare un

ulteriore corso come Oss e, pian piano, tornai a vivere».

Prima la famiglia, poi il lavoro…

«In Italia ho perso una carriera, l’affetto dei parenti,

la stabilità lavorativa. Qui, in balia dell’attuale crisi economica, ho dovuto

metter da parte le aspirazioni per una professione idonea ai miei studi e

accettare anche mansioni più umili. La socializzazione mi ha aiutato in parte a

ricucire lo strappo con la mia nazione e a elaborare i cambiamenti. Cosa ho

guadagnato dall’esperienza italiana? La risposta è nel mio cuore: probabilmente

nel mio paese d’origine oggi mi sarei affermata lavorativamente ma non avrei

incontrato la persona giusta e non sarei riuscita ad avere la serenità

familiare di adesso. Le incertezze permangono ma la lotta continua,

supportata da quella forza e quella rete che tifa per me».

Le parole chiave di Emna, come donna e come madre migrante

«Nella mia storia di donna e madre migrante un punto

fermo è stato, ed è tuttora, dare una buona immagine di me stessa e del mio

paese. Educazione, dignità personale, cultura e un forte senso

dell’aggregazione sono indispensabili. Adattarsi alle regole del paese di

accoglienza mantenendo le proprie radici mi ha aiutata a guadagnarmi il

rispetto della gente e a essere sempre credibile. La credibilità e l’educazione

vanno a braccetto e sono trasversali a tutte le nazionalità. Non esistono

stranieri e italiani, ma persone! Su questo nesso si fonda il mio pensiero e il

mio modo di essere donna, madre e di vivere in un paese che non è quello della

mia nascita ma che è ormai la mia casa. Sono certa che un domani, non lontano,

anche la Emna professionista si riguadagnerà il suo spazio in questa fetta di

mondo».

5. Melissa

Italiana e sposata con uno straniero. Poi la separazione e

la gestione affettiva e quotidiana dei figli. Tra pedagogia e sfide sul lavoro.

«Quando

ho capito che avrei cresciuto da sola i miei figli ho, in un certo senso,

provato un sentimento di sollievo. Ho metabolizzato velocemente che due

genitori separati o divorziati con un rapporto sereno, o almeno civile, possono

dare molto di più ai loro figli. In principio lo sconforto era dovuto

principalmente al timore di non saper affrontare da sola la crescita dei

bambini. Mi domandavo spesso se stavo facendo il meglio per loro e mi interrogavo

sulla loro sofferenza, vivendo tutto con grandi sensi di colpa. Nonostante il

rancore verso il padre dei piccoli (un maschio e una femmina che oggi hanno 10

e 9 anni) mi sono imposta, sin dall’inizio, di non lamentarmi mai di lui

davanti a loro, per dare loro una bella immagine del papà e confortandoli

sull’amore paterno. Il dialogo sulle motivazioni delle scelte fatte,

indipendenti dall’affetto figliale, mi hanno aiutata a vincere la rabbia».

Rientro al lavoro, tra nidi privati e qualche ostilità

«Terminata la mateità dovetti

ricorrere a un nido privato che allora, nel 2004, comportava già una retta di

400 € al mese. Dopo

qualche tempo venni chiamata dal nido comunale e iniziai finalmente a pagare in

base al reddito, trovando anche un ambiente più professionale, umano e

competente. Due anni dopo, per la piccola, venni a conoscenza dei micro nidi

famigliari che, senza cifre assurde, garantivano un ambiente armonioso per i

bambini. Dalle ore 13 fino al mio rientro dal lavoro la piccolina era affidata

a una tata, e tutto ciò comportava un’ulteriore spesa. Rispetto ai paesi nord

europei, le strutture per la prima infanzia e per la gestione dell’estate dei

bambini piccoli sono ancora totalmente inadeguate.

Il ritorno al lavoro dalla mateità

è stato anche il tempo delle ostilità, sottili e dolorose. Mi sono trovata a

dover subire battute non molto spiritose, atteggiamenti infastiditi e qualche

critica, anche da parte di donne e madri, come se al posto di una mateità di

5-6 mesi, mi fossi concessa un soggiorno ai Caraibi. Tutto ciò mi ha fatto

pensare che in Italia siamo noi cittadini, con la nostra mentalità antiquata e

incivile, a essere i primi responsabili della scarsità di alcuni servizi e

diritti che non dovrebbero invece esser messi in discussione».

Pregiudizi e credibilità dei genitori

«Non ho avvertito pregiudizi nei confronti del mio

essere una madre single ma, spesso, ho percepito compassione da parte di altri

genitori e un irrigidimento verso i nomi arabi dei bambini. Sguardi circospetti

di circostanza mi accompagnano ma, con il tempo, sono diventata forte e la

compassione, come il disprezzo altrui, mi fa sorridere. Riuscire a crescere da

sola i miei bambini e a guadagnarmi, giorno dopo giorno, il loro rispetto e

affetto, mi ha insegnato molto. Con l’età si rischia di dimenticare le emozioni

e i sentimenti che si avvertivano nell’infanzia e nella fanciullezza.

Innalzarmi al loro livello e mantenere viva la bambina che c’è in me, mi aiuta

a capire e a dialogare con i miei figli, mi aiuta a essere coerente e

credibile. Quello che cercano i bimbi di oggi è solo questo: credibilità. Una

dote che può regalare loro quell’equilibrio interiore utile per vivere con un

po’ di serenità questa vita».

Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa

Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa

l’inizio di una nuova esistenza. Una scelta controcorrente, una gravidanza in

solitaria e una nuova famiglia italo-africana, con un futuro tutto da

inventare.

«Lavoravo

da qualche anno presso alcune cornoperative sociali come educatrice della

comunicazione. Nel marasma della crisi italica mi potevo ritenere fortunata

poiché, seppur con magri stipendi, ero riuscita ad avere un contratto a tempo

indeterminato. Sentivo, però, che mi mancava qualcosa. Il mondo del sociale mi

aveva offerto una grande occasione ma, dopo la prima ondata di emozioni data

dalla relazione con l’altro, mi aveva lasciato un sapore amaro in bocca e una

certa demotivazione. La ragione va ricercata nell’organizzazione del settore

stesso che tende a sovraccaricare di lavoro e a soffocare le persone senza far

esprimere al massimo l’umanità e la creatività degli educatori. A 33 anni, con

la voglia di reinventarmi e la giusta motivazione, decisi allora di partire per

il Burkina Faso e di progettare un percorso di arteterapia locale. L’Africa,

d’altro canto, era sempre stata una terra dal forte magnetismo per me. Una

volta atterrata e visitatone un piccolo angolo, l’esperienza ha confermato il

sentimento, e il desiderio di conoscerla più a fondo, percorrerla ed entrarvi a

fae parte».

Una nuova vita fuori… e dentro di me!

«Iniziai a condurre un atelier di arte terapia dove,

attraverso l’attività manuale e artistica, si elaboravano percorsi

psico-dinamici. All’interno di questo cammino, iniziammo un progetto di teatro

di marionette e fu in quell’occasione che incontrai Didier, esperto di teatro

sociale. Non è mai solo una la ragione che porta a innamorarsi di un’altra

persona. Di Didier mi colpì senza dubbio il suo essere aperto al mondo esterno,

la sua autenticità e la sua naturale predisposizione all’attenzione verso la

persona umana. Avevo programmato un viaggio di tre mesi nei dintorni africani e

un breve ritorno a casa in Italia (“nassaratenga” la terra dei bianchi in

lingua moorè) quando la scoperta, tanto improvvisa quanto dolce, di aspettare

un bambino, rivoluzionò i miei piani. I primi controlli medici evidenziarono

una gravidanza “a rischio” e la necessità di un cerchiaggio. Non mi rimaneva

che scegliere l’Italia per tutelare nel miglior modo il prosieguo della

gravidanza e la salute del piccolo. La vita aveva cambiato le carte in tavola.

Non ero più io a dover tornare in Burkina ma Didier a venire in Italia».

Un’onda di limiti burocratici tra l’Africa e l’Italia

«Le peripezie iniziarono quando Didier richiese il

passaporto per espatriare. Nonostante tutte le garanzie richieste

dall’ambasciata (lettere d’invito in originale, estratti conto, buste del

salario e la fotocopia dell’atto di proprietà della casa) le autorità

rilevavano sempre qualche piccola mancanza nella documentazione. Passarono

alcuni mesi, la mia pancia cresceva ma il passaporto di Didier continuava a

esser negato, nonostante un continuo lavoro congiunto tra Italia e Africa. Il

fatto di voler poi rientrare nella terra africana, non era contemplato e

compreso dai funzionari locali. A quel punto, rassegnata a partorire sola e a

partire per l’Africa con un neonato, ricontattai l’ambasciata italiana per

chiedere il riconoscimento della bimba da parte del padre».

Finalmente insieme con Wendkuni

Finalmente insieme con Wendkuni«Dopo mille peripezie e ostacoli, una voce amica

dall’ambasciata mi annunciò che, vista la situazione, avrebbero concesso

finalmente il passaporto a Didier. Ma la trepidazione non era ancora terminata.

Didier non raggiunse l’Italia ma rimase bloccato in Belgio dove venne

sottoposto a ulteriori accertamenti. Appena riuscì a chiamarmi, dopo un

atterraggio nel cuore della notte a Milano, iniziarono le prime contrazioni e,

sette ore dopo, a Torino, nacque Ilesdor.

È stata l’avventura più incredibile della mia vita.

Ilesdor è un nome inventato. Opera del padre, il giorno in cui gli comunicai di

essere incinta: significa “lui è d’oro” (Il est d’or) anche se in realtà

avrebbe dovuto essere elle, ma suonava meglio il. E proprio per

la sua voglia di venire al mondo e le circostanze così particolari in cui ha

fatto capolino nel mio utero si chiama anche: Wendkuni, dono di Dio in

moorè».

Condividere la vita, tra pregiudizi e differenze culturali…

«Nel cosiddetto occidente, non si sono abbattuti su di

noi i pregiudizi sociali. Abbiamo trovato ovunque accoglienza e simpatia,

curiosità e affetto. Li abbiamo però vissuti negli ostacoli burocratici, nella

lontananza forzata, nella nostra forsennata ricerca per “ritrovarci” e vivere

insieme. In tutto questo cammino di avvicinamento ho sentito forte, da parte

delle autorità, il preconcetto di un occidente “formato eden” e “dell’uomo

nero” che tenta di fuggire dalla sua povera e arretrata terra. La nostra è una

storia nata nell’avventura e che oggi si ritrova a condividere il quotidiano.

Come per tutte le coppie, le differenze possono creare delle difficoltà. Nel

nostro caso vale la dicotomia: a lui l’aspetto relazionale, a me quello

organizzativo. In fondo al cuore sento che sono piccolezze superabili e che

l’autenticità è la caratteristica portante della nostra unione».

Un futuro di madre e professionista in Africa

«Essere madre in Africa mi allarga il cuore, perché

l’Africa è “mamma Africa”. Le immagini si sovrappongono ed è come se la natura

avesse realmente connotati di femminile, accogliente ed accudente, questa

terra. Ovviamente i servizi per l’infanzia di cui lamentiamo la penuria in

Italia, lì non esistono proprio ma ci sono le persone che rendono (quasi)

superflui questi servizi. Una serie di zie e di nonne locali (vere e acquisite)

potrà aiutarmi con la piccola mentre cercherò di realizzare un progetto

multidisciplinare di arteterapia con altri professionisti e sarò il braccio

destro di Didier nella costruzione della sua futura fattoria. Fortificata dalla

nostra relazione e dall’amore per Ilesdor so che combatterò con una grande

forza interiore per poter tradurre in realizzazioni tutti quei desideri celati

nei nostri cuori».

Gabriella Mancini

Sei

donne, sei storie, sei voci. Un piccolo coro che si unisce alla grande realtà

statistica italiana. Siamo il peggior paese in Europa in tema di occupazione:

solo il 65% delle donne senza figli lavora, segue un 60,6% di quelle con un

figlio, il 54,8% con due figli e il 42,6% con tre figli. I servizi per la prima

infanzia, carenti e costosi, contribuiscono a mantenere alto il livello di

disoccupazione per le donne con bambini sotto i tre anni. Dai racconti delle

nostre donne emerge, oltre alle varie difficoltà di conciliazione tra lavoro e

famiglia e le inadeguate politiche sociali in merito, una mentalità ancora

retrograda atta a delegare quasi esclusivamente alla donna la cura della

famiglia. E questo, aldilà di ogni estrazione culturale o sociale. Allo stesso

tempo, questo lavoro domestico, dato per scontato, non è né riconosciuto né

sostenuto da un apparato giuridico, sociale e retributivo che lo tolga dalla

precarietà, ne riconosca la dignità come «lavoro» e ne valorizzi il grande e

indispensabile contributo che dà a tutta la società.

La Cnn ha recentemente pubblicato una classifica dei

migliori paesi per le mamme lavoratrici. Su otto, sette sono in Europa: si

tratta di Islanda, Svezia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Finlandia e

Norvegia. All’ottavo posto c’è il Canada. Sono paesi dove il diritto al lavoro

e alla mateità non può e non deve essere violato, in nome di un codice etico

e civile che fa rima con la progressione dell’umanità.

Alcune domande sorgono: che bisogna fare per

rivoluzionare un modus pensandi così cristallizzato e trasformare questo

stato di cose? Cosa fare perché la mateità e l’educazione dei figli non diventi un privilegio per ricchi? Cosa

fare perché la famiglia (uomo, donna e figli) – non la carriera, la produzione,

l’utile aziendale – continui a essere al centro della nostra vita sociale?

Le risposte sono difficili a darsi, visto che più

elementi – politici, sociali e antropologici – dovrebbero intervenire

all’unisono. La riflessione merita però un approfondimento e una lente focale

su un terreno più ampio. Se l’esser

genitore al femminile comporta spesso la rinuncia al lavoro o la

decontestualizzazione della persona in più spaccati sociali, con un alto

rischio di alienazione, molte risposte vanno sicuramente ricercate nel nostro

modello societario attuale. Un modello che prevede (in misura trasversale per

uomini e donne) la produzione senza sosta e la corsa alla competizione in ogni

ambito. Varrebbe allora la pena di agire tutti insieme per trasformare in realtà

le parole, oggi considerate «utopiche», di Silvano Agosti che, nel suo libro Lettere

dalla Kirghisia disegna un paese «ideale» dove: «[…] in ogni settore

pubblico e privato, non si lavora più di tre ore al giorno, a pieno stipendio,

con la riserva di un’eventuale ora di straordinario. Le rimanenti 20 o 21 ore

della giornata vengono dedicate al sonno, al cibo, alla creatività, all’amore,

alla vita, a se stessi, ai propri figli e ai propri simili. La produttività si è

così triplicata, dato che una persona felice sembra essere in grado di

produrre, in un giorno, più di quanto un essere sottomesso e frustrato riesce a

produrre in una settimana […]». Un ribaltamento di paradigma, questo, che

rivoluzionerebbe un sistema al collasso e – forse – annegherebbe le

diseguaglianze in virtù della formazione di un essere umano più completo e ricco

interiormente.

Gabriella Mancini

Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine,

Feltrinelli 1982, II ed.

Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli 2007

Loredana Lipperini, Non è un paese per vecchie,

Feltrinelli 2010

Chiara Saraceno, Sociologia della famiglia, Il Mulino 2013

Chiara Saraceno, Pluralità e mutamento.

Riflessioni sull’identità al femminile,

Il Mulino 1987, IV ed.

Chiara Saraceno, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi

e nuovi patti tra sessi e generazioni, Il Mulino 2011Chiara Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Il Mulino 2003

Ringraziamenti

Ringraziamo le donne intervistate per la disponibilità

nel raccontarci e raccontarsi.

Geografia e anagrafica delle nascite in Italia

Si nasce poco in Italia, e da mamme sempre più in là con

l’età. Rispetto al 2011, nel 2012 sono nati 12 mila bambini in meno.

Secondo i dati del Bilancio demografico della

popolazione residente dell’Istat, sono stati 534.186 gli iscritti in

anagrafe per nascita nel 2012, oltre 12 mila in meno rispetto al 2011. Nel 2012

il numero medio di figli per donna si attesta a 1,42 (1,29 figli per le

cittadine italiane e 2,37 per le straniere).

Il dato conferma la tendenza alla diminuzione delle

nascite avviatasi dal 2009: oltre 42 mila nati in meno in quattro anni. Il calo

delle nascite ha riguardato per lo più le coppie in cui entrambi i genitori

sono italiani, quasi 54 mila in meno rispetto al 2008.

I nati da genitori entrambi stranieri, invece, sono

ancora aumentati, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni

precedenti (2.800 nati in più negli ultimi tre anni), e ammontano a poco meno

di 80 mila nel 2012 (il 15% del totale dei nati). Se a questi si sommano anche

i nati da coppie in cui uno dei genitori non è italiano si ottengono poco più

di 107 mila nati (il 20,1% del totale delle nascite). Considerando la

composizione per cittadinanza delle madri straniere, ai primi posti per numero

di figli si confermano le rumene (19.415 nati nel 2012), al secondo le

marocchine (12.829), al terzo le albanesi (9.843) e al quarto le cinesi

(5.593). Da notare che queste quattro comunità raccolgono da sole quasi il 50%

delle madri straniere in Italia.

(fonte: Istat)

Per le straniere è peggio

Partecipazione

al mercato del lavoro

1. Tasso di occupazione più

elevato delle italiane (nel 2010 pari a 50,9% vs. 45,7%) ma:

• maggiore diminuzione con la crisi (in due anni

–1,9% punti) inferiore nelle regioni del Nord (49,5% vs. 57%);

• più basso in presenza di figli (42,7% vs.

50,6%) anche per mancanza di rete familiare oltre che per motivi culturali.

2. Forti differenze del tasso

di occupazione per comunità (superiore al 90% per le filippine e inferiore al

35% per albanesi e marocchine).

3. Tasso di disoccupazione più

elevato (nel 2010 13,3% vs. 9,3%).

4. Media primi 3 trimestri del

2011 il tasso di

occupazione scende di 0,5 punti, il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti.

Scarsa

la qualità del lavoro

1. Più della metà svolge un

lavoro non qualificato (58% vs. 9% delle italiane).

2. Il 40,1% svolge un lavoro

domestico presso

le famiglie (1,7% le italiane).

3. Oltre una straniera su due

svolge un lavoro per il quale è richiesto un titolo di studio inferiore a

quello posseduto (51,1% vs. 19,8%).

4. La concentrazione in lavori

poco qualificati comporta una bassa paga mensile: 788 euro vs. 1.131 euro delle

italiane.

Disoccupazione al femminileIn Italia il calo dell’occupazione è quasi esclusivamente

maschile. […] mentre per

l’occupazione femminile, dopo il calo del 2009, si osserva una crescita nel

2011 e nel 2012. Nel 2013, con l’aggravarsi del quadro recessivo anche per le

donne, si evidenzia una diminuzione dell’occupazione (-128 mila unità, pari a

-1,4% rispetto al 2012). Nel complesso dei cinque anni della crisi (2009-2013),

l’occupazione degli uomini si è ridotta del 6,9%, a fronte di un calo dello

0,1% per le donne.

Soltanto una parte dell’occupazione femminile ha

però tenuto con la crisi. La quota di donne

occupate continua a essere molto bassa (il 46,5%), di 12,2 punti inferiore al

valore medio della Ue28. La sostanziale tenuta registrata in Italia è il

risultato di un insieme di fattori: il contributo delle occupate straniere,

aumentate di 359 mila unità tra il 2008 e il 2013 a fronte di un calo delle

italiane di 370 mila unità (-4,3%), la crescita delle occupate con 50 anni e più

per l’innalzamento dell’età pensionabile e quella di coloro che si immettono nel

mercato del lavoro per sopperire alla disoccupazione del partner.

Nella fascia di età tra 15 e 49 anni, il tasso di occupazione cala per tutte le donne, non

solo per le giovani che ancora vivono all’interno della famiglia e che sono

state maggiormente colpite dalla crisi, ma anche per le madri sole, quelle in

coppia con o senza figli e le single. Il tasso di occupazione delle madri è

pari al 54,3 per cento, mentre sale al 68,8 per cento per le donne in coppia

senza figli. […]

Aumentano le donne breadwinner, ovvero crescono le famiglie con almeno una persona di

15-64 anni in cui è la donna ad essere l’unica occupata, specialmente tra le

madri in coppia. La crescita riguarda 591 mila famiglie (34,5% in più). Nel

Mezzogiorno al loro aumento si associa la riduzione delle famiglie sostenute

unicamente dal lavoro dell’uomo.

Peggiora la situazione di conciliazione dei tempi

di vita delle donne. Cresce la quota di donne

occupate in gravidanza che non lavora più a due anni di distanza dal parto

(22,3% nel 2012 dal 18,4 nel 2005), soprattutto nel Mezzogiorno dove arriva al

29,8%. Aumenta anche la quota di donne con figli piccoli che lamentano le

difficoltà di conciliazione tra chi il lavoro lo mantiene (dal 38,6% al 42,7%).

Da: Istat, Rapporto annuale 2014,

pag. 85,

pubblicato il 28 maggio 2014

Tags: mateità, mamme, lavoro, carriera, discriminazione, impiego, servizi sociali, famiglia, società, disoccupazione, donne

Gabriella Mancini

Storia di un giovane missionario

Storia di un giovane missionario C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta

C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta

Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2

Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2 Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita

Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita Secondo Georges Andy René,

Secondo Georges Andy René, All’inizio non fu facile: «La

All’inizio non fu facile: «La

Anche Theguerre pur

Anche Theguerre pur

E continua: «Questa

E continua: «Questa

Poi ci

Poi ci Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas

Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas Reportage da un fronte sconosciuto.

Reportage da un fronte sconosciuto.

La posta in gioco

La posta in gioco

Secondo

Secondo

Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno

Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno

Nella

Nella La

La Partendo

Partendo

Dopo

Dopo

Essere

Essere

Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di

Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di Scelte che bruciano

Scelte che bruciano

La conciliazione e i sensi di colpa

La conciliazione e i sensi di colpa

Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa

Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa Finalmente insieme con Wendkuni

Finalmente insieme con Wendkuni

.JPG)

.JPG)

.JPG)