Viaggio in Cile / 2

Viaggio in Cile / 2

Uccisioni, sparizioni, prigionia, tortura, persecuzioni. I

costi umani della dittatura del generale Pinochet sono stati molto alti. A Santiago abbiamo

visitato il «Museo della memoria e dei diritti umani». Un’opera con cui il Cile

ha voluto abbattere i muri della negazione e dell’occultamento. Per costruire

il proprio futuro senza dimenticare il passato.

Santiago

del Cile. La si nota appena dal metro si esce su Avenida Matucana. È una

costruzione color verde smeraldo a forma di parallelepipedo che sovrasta una

piazza ad anfiteatro, costruita sotto il livello stradale. La struttura del

«Museo de la memoria y los derechos humanos» è modea, ma anche sobria come si

conviene a un luogo che racchiude la memoria di 17 anni di dolore e sofferenza.

Inaugurato

l’11 gennaio del 2010, il Museo è infatti uno spazio destinato a dare visibilità

alle violazioni dei diritti umani commesse dallo stato cileno tra l’11

settembre 1973 e il 10 marzo 1990, durante il governo del generale Augusto

Pinochet.

L’entrata

è dalla piazza «interrata», Plaza de la memoria, che a sua volta ospita una

serie di grandi pannelli in cui si raccontano, con testi e immagini, le lotte

dei popoli latinoamericani contro le dittature. Dall’Argentina al Guatemala:

mai dimenticare che praticamente tutti i paesi del continente hanno conosciuto

regimi repressivi, spesso legati in un’unica trama (il Plan Condor)1.

La parete delle vittime

Il

museo offre ai visitatori un panorama completo di quegli anni attraverso

immagini, giornali e documenti video dell’epoca, testimonianze audio,

interviste ai sopravvissuti.

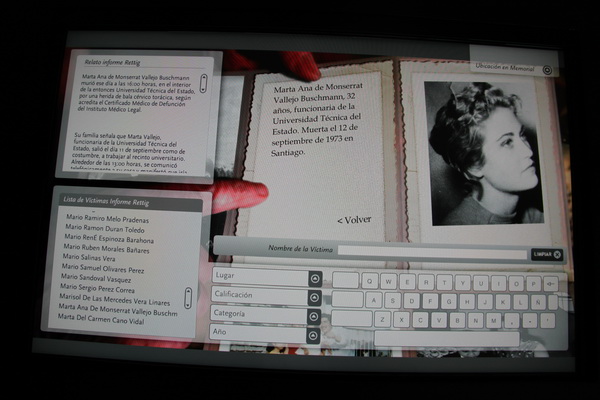

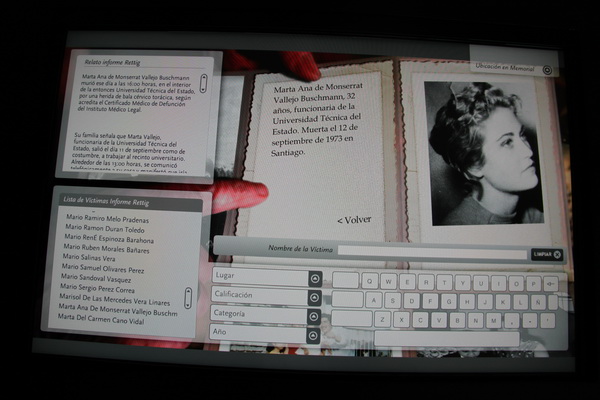

Il

cuore «emozionale» della struttura è però un balcone interno che si trova al

secondo livello. Ha pareti di vetro e candele elettriche che delimitano i suoi

lati. Davanti a esso si apre una vasta parete su cui sono state collocate

migliaia di foto in bianco e nero, piccole e grandi, nitide o meno: sono i

ritratti delle vittime della dittatura. Che però (e per fortuna) non rimangono

volti anonimi e senza voce. Al centro del balcone è stato infatti posto un

leggio elettronico attraverso il quale qualsiasi visitatore può conoscere nome,

cognome e storia di ogni persona ritratta nelle immagini appese.

Lo

schermo tattile riproduce la parete con tutte le sue foto e l’elenco dei nomi.

Scegliamo a caso. Al tocco dello schermo si apre una finestra con la foto

ingrandita e le informazioni sulla vittima. Leggiamo qualche storia: «David

Silberman Gurovich, 35 anni, ingegnere, comunista, sparito dal 4 ottobre 1974»;

«Eugenia del Carmen Martínez Heández, 25 anni, operaia tessile, sparita a

Santiago il 24 ottobre 1974»; Ida Amelia Vera Alamarza, 30 anni, architetto,

membro del Mir2,

sparita il 19 novembre 1974»; «Jorge Humberto Nuñez Canelo, 27 anni,

commerciante ambulante, sparito a Santiago il 30 settembre 1973»; «Rosa Elena

Morales Morales, 46 anni, del partito comunista, sparita 18 agosto 1976 a

Santiago»; «María Cecilia Magnet (Mapu) Ferrero, 27 anni, sociologa, sposata

con il medico argentino Guillermo Tamburini (Mir), spariti il 16 luglio 1976 a

Buenos Aires». Persone comuni di diversa età, provenienza, condizione sociale

la cui esistenza fu spezzata dal regime. «Nessuno può negare, disconoscere,

minimizzare o banalizzare la tragedia dei diritti umani in Cile. Ci

saranno differenti interpretazioni circa le cause della frattura democratica.

Ci saranno distinte interpretazioni sull’eredità del regime autoritario. Però

sul costo umano che il Cile pagò, non dovrebbero esserci divergenze». Sono

parole pronunciate da Michelle Bachelet il giorno della posa della prima pietra

del museo, nell’ottobre 2008. Al contrario di molti politici, la presidente può

parlare con cognizione di causa. Suo padre Alberto morì in carcere, sua madre e

lei stessa passarono per Villa Grimaldi, uno dei principali luoghi di

detenzione e tortura del regime3.

Pro e contro

La Chiesa cattolica non si oppose – almeno inizialmente – al golpe

del generale Pinochet. Troppe erano le paure rispetto all’ideologia socialista

di Salvador Allende e troppi i legami tra Vaticano e Stati Uniti. Il generale

poi era un cattolico e un devoto alla Madonna. Nell’aprile 1987, durante la

visita di papa Giovanni Paolo II, il dittatore si fece fotografare sul balcone

de La Moneda assieme al papa. Tuttavia, il fronte pro-Pinochet non fu mai

monolitico: una parte della Chiesa cilena contrastò da subito il golpe.

Il museo dedica ampio spazio ad alcune di queste persone. La

figura più conosciuta fu il cardinale Raúl Silva Henríquez, arcivescovo di

Santiago durante la breve esperienza di Salvador Allende e nei primi 10 anni

della dittatura. Era il cardinale che provava «una profonda ribellione contro

la menzogna, la violenza, l’ingiustizia, l’arroganza e la mancanza di rispetto

dei diritti umani»4. Fu soprattutto il cardinale che fondò prima, con altre 5

denominazioni religiose, il «Comitato per la

pace in Cile» (Comité para la Paz en Chile) e, immediatamente

dopo lo scioglimento dell’organismo ecumenico (avvenuto il 31 dicembre 1975),

la «Vicaria della solidarietà» (Vicaria

de la solidaridad)5, espressione della sola Chiesa cattolica. Questa concentrò il

proprio lavoro su due aree: la difesa dei diritti umani e la loro promozione,

compiti assolti con la concretezza che l’urgenza storica esigeva. Nel primo

numero di quello che in seguito diventerà un rapporto mensile, la Vicaria

scriveva: «È evidente che in un paese non possono sparire persone. (…) Il

Goveo ha l’obbligo pubblico di dare una risposta circa la situazione degli

“scomparsi”». E nel paragrafo seguente: «La tortura esiste ed è deplorevole per

il nostro paese»6.

L’ultimo

responsabile dell’organizzazione fu mons. Sergio Valech, che la guidò fino alla

sua chiusura, nel 1992. Proprio a causa della sua opera in favore dei diritti

umani, nel 2003 mons. Valech fu chiamato a presiedere la «Commissione nazionale

sulla prigionia politica e la tortura», che lavorò (in due periodi distinti)

per colmare le lacune lasciate dalla Commissione Rettig. Il suo secondo

rapporto, uscito nell’agosto 2011, è quello che – almeno fino a oggi – fornisce

i dati più aggioati sulla dittatura di Pinochet: le persone morte o scomparse

furono 3.065, le vittime di abusi 40.018.

Meno in vista dei prelati, ma non meno importanti, furono due

semplici sacerdoti, che – per opporsi al regime – persero la vita: Juan (Joan)

Alsina e André Jarlan.

Padre

Alsina, spagnolo, fu fucilato a Santiago il 19 settembre del 1973, appena una

settimana dopo il golpe di Pinochet. La frase che disse al suo carnefice è

rimasta negli annali: «Mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón»

(Uccidimi di fronte perché voglio vederti per concederti il perdono).

Anche

il sacerdote francese André Jarlan viveva a Santiago, nel quartiere de La

Victoria, roccaforte antigovernativa. Rimase ucciso il 4 settembre 1984 durante

una retata dei carabineros. Tristemente famosa è la foto che ritrae il

suo corpo senza vita seduto alla scrivania, con il capo colpito da un

proiettile e reclinato sulla Bibbia, aperta sul Salmo 129.

Il Museo è una scuola

Quando si toccano argomenti delicati come i diritti umani, è

difficile commentare senza correre il rischio di cadere nella retorica o,

peggio, nell’ipocrisia. Per questo è importante che esistano luoghi come il

Museo della memoria e dei diritti umani. Su una parete di cemento, nei pressi

della sua entrata, sta scritto a lettere cubitali: «El museo es una escula»

(il museo è una scuola). Una frase apparentemente banale ma certamente vera. Al

di là delle possibili, differenti visioni della storia (non soltanto cilena),

mettere in luce le sofferenze e le miserie umane, le vittime e i carnefici non è

mai un esercizio inutile.

Paolo Moiola

(fine seconda puntata – continua*)

Note

1 – Con Plan Condor s’intende una complessa (e

oscura) operazione di politica estera degli Stati Uniti volta ad impedire l’instaurarsi di governi di sinistra

nei paesi latinoamericani. Ebbe luogo tra l’inizio

degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta. Riguardò soprattutto Cile,

Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Paraguay e Uruguay.

2 – Mir: Movimiento

de Izquierda Revolucionaria; Mapu: Movimiento

de Acción Popular Unitaria.

3 – Su Michelle Bachelet si veda il

relativo capitolo nel libro di Paolo Moiola-Angela Lano, Donne

per un altro mondo, Il Segno dei Gabrielli editori, 2008,

pagg. 262-267.

4 – «Una profunda rebeldía ante la

mentira, la violencia, la injusticia, la prepotencia y la falta de respeto a

los derechos humanos». La presidente Bachelet ha ricordato questa frase sia in

occasione della posa della prima pietra (10 dicembre 2008) sia in occasione

della inaugurazione del Museo (11 gennaio 2010).

5 – Un’interessante

lettura del pensiero del cardinale si può avere in: Guillermo Sandoval, Heán

Sepúlveda, Rodolfo Bonifaz, El Cardenal de los

trabajadores, Centro di Estudios Laborales Alberto

Hurtado, Santiago 2000. Il libro è scaricabile gratuitamente da internet.

6 – Pagina 10 de Reflexion

1, febbraio 1976. Reperibile sul sito:

wwww.archivovicaria.cl.

A colloquio con mons. Luis Infanti

de la Mora

Acqua, terre, mari,

minerali: «Basta con la svendita

delle risorse»

A differenza del suo primo mandato, la presidenta

Bachelet non potrà proseguire sulla strada del neoliberismo, dimenticando equità

ambientale e sviluppo sostenibile. Oggi è fondamentale porre un freno a imprese

invasive e irresponsabili. E la Chiesa non deve farsi comprare dai poteri

economici e politici. Mons. Luis Infanti de la Mora, combattivo vescovo

dell’Aysén, ragiona secondo una prospettiva teologica, ma senza perdere di

vista la concretezza.

Nato in provincia di Udine, Luis Infanti de la Mora

arriva in Cile nel 1973, all’età di 19 anni, come seminarista dell’Ordine dei

Servi di Maria. Dopo gli studi all’Università cattolica di Santiago, è a

Cochabamba, in Bolivia, per 8 anni. Ordinato sacerdote, nel 1995 arriva a

Coyhaique, capoluogo dell’Aysén, la Patagonia cilena. Nel dicembre del 1999 è

nominato vescovo del vicariato apostolico di Aysén.

Mons. Infanti

guadagna notorietà internazionale quando si schiera contro il megaprogetto

HidroAysén, lottando a fianco delle popolazioni locali e di «Patagonia senza

dighe» (Patagonia sin represas), un movimento popolare simile a quello «NoTav»

degli albori. Una scelta di campo tutt’altro che banale: un vescovo di origini

italiane si oppone a un’opera che vede proprio l’Italia in prima fila,

considerando che l’attore principale di HidroAysén è l’Enel, azienda in cui lo

stato italiano è l’azionista più importante.

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra

Enel-Endesa e Colbún (della famiglia cilena Matte) – avrebbe ridimensionato di

molto il proprio megaprogetto idroelettrico sui fiumi Baker e Pascua della Patagonia

cilena. Ciò risponde al vero o si tratta di malainformazione?

«In Aysén

l’impresa HidroAysén (italiana e cilena) da vari anni ha progettato 5 grandi

dighe per produrre energia idroelettrica in favore delle miniere di rame al

nord del Cile, a quasi 3.000 chilometri di distanza. Il megaprogetto di

HidroAysén è stato finora paralizzato per l’opposizione di grandi settori della

popolazione. Oggi ci sono molti segnali che indicano la sua imminente morte,

anche perché il nuovo governo di Michelle Bachelet sembra contrario alla sua

realizzazione. Ricordo che, nel febbraio-marzo del 2012, l’indignazione

popolare portò a paralizzare per 40 giorni tutta la regione, unendo in un’unica

voce di protesta Patagonia sin represas (Patagonia senza dighe),

pescatori, commercianti, studenti, autotrasportatori. In tutto ciò la Chiesa

dell’Aysén ha avuto un ruolo rilevante».

In che modo?

«Affiancando

le varie organizzazioni e i settori sociali che si sono espressi contro questo

progetto. Pubblicando una lettera pastorale Danos hoy el agua de cada dia

(Dacci oggi la nostra acqua quotidiana), in cui, oltre a presentare con

argomentazioni precise i motivi del rifiuto di questa iniziativa

imprenditoriale, noi abbiamo messo in discussione la proprietà dell’acqua

nell’Aysén e in Cile. Con una visione etica e spirituale, abbiamo aiutato a

prendere coscienza della sua importanza come elemento vitale di sempre maggior

rilievo in tutto il mondo. Abbiamo infine evidenziato una sorta di nuova

colonizzazione dei paesi del Nord verso i paesi del Sud, una colonizzazione che

trasforma l’acqua in una merce emarginando grandi settori della popolazione,

condannandoli alla povertà se non addirittura alla morte».

Lei parla di «merce» e non di «bene pubblico»…

«Il tema della

privatizzazione dell’acqua (proprietà e gestione monopolistica dell’Enel,

attraverso la controllata Endesa Chile) è entrato come tema prioritario nella

società cilena e sta dando impulso anche a un movimento per cambiare l’attuale

Costituzione politica dello Stato, approvata nel 1980, in piena dittatura di

Pinochet e quindi antidemocratica».

Gran parte della crescita economica del Cile è fondata sullo

sfruttamento delle proprie risorse naturali: risorse minerarie, foreste, acqua,

risorse ittiche. Si tratta di uno sfruttamento «sostenibile»? E ancora: è

realisticamente possibile avere uno sfruttamento «sostenibile» o si tratta di

una contraddizione in termini?

«La politica

neoliberista in Cile ha aperto le porte alla svendita delle risorse naturali

alle imprese multinazionali, le quali fanno i loro interessi e si preoccupano

solo dei propri guadagni. E certamente non delle necessità delle popolazioni.

La cosiddetta “responsabilità sociale delle imprese” non ha una efficacia reale

nei territori e con le comunitá in cui le imprese operano. Prova di ciò sono le

continue proteste in tutto il Cile contro imprese invasive e irresponsabili,

appoggiate da legislazioni che le avallano».

Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –

Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –

di «equità ambientale» e di «sviluppo sostenibile». La presidenta riuscirà in

questo o si tratta soltanto di mera propaganda?

«Nel suo

governo precedente Michelle Bachelet ha dato numerosi esempi di voler

approfondire il sistema liberista portato avanti dai tempi della dittatura di

Pinochet: la “equidad ambiental” e il “desarrollo sustentable” non sono state

dunque tra le sue priorità. Nell’attuale gestione di governo non potrà fare lo

stesso. Perché la coscienza, le esigenze, l’intervento e la partecipazione

della popolazione cilena la obbligheranno a tenere fede agli impegni presi nel

suo nuovo programma di governo».

Lo stato – in Cile come in Italia e nella maggior parte dei paesi – non

sembra voler capire che la difesa dell’ambiente è una questione cruciale per il

presente e il futuro. Tuttavia, troppo spesso i cittadini sono i primi a non

rispettare l’ambiente. È d’accordo con questa affermazione? Se sì, cosa

occorrerebbe fare per porvi (rapidamente) rimedio?

«La difesa

dell’ambiente e le nostre relazioni di comunione con esso incontrano sempre

maggiore coscienza nei cittadini, anche se non sempre si traducono in

atteggiamenti e stili di vita nella quotidianità.

In questi

tempi in cui anche la Madre Terra lancia profonde grida di sofferenza come

“dolori di parto”, in qualità di religiosi, noi abbiamo una gran responsabilità

nell’annunciare, vivere e celebrare la nostra fede in Dio Creatore, che ha dato

vita ad ogni creatura affinché cresca e si sviluppi con pienezza. Diventa

allora responsabilità essenziale dell’essere umano – con la sua saggezza, la

sua scienza, il suo amore, la sua lungimiranza – impegnarsi per costruire “i

cieli nuovi e la terra nuova”. Percepisco che la spiritualità biblica del Dio

Creatore e Redentore ha profonda sintonia con la spiritualità vissuta da San

Francesco d’Assisi e anche con le modalità di vita dei popoli indigeni e di chi

rispetta, ama e lotta per promuovere la comunione e la bellezza di ogni essere

creato, soprattutto dell’essere umano».

Secondo lei, i popoli indigeni hanno – mediamente – un rispetto maggiore

della natura o questo è un luogo comune per enfatizzare il loro ruolo?

«Fatte salve

le differenze tra uno e l’altro, tutti i popoli indigeni hanno una cultura

profondamente spirituale di comunione e di incontro con la Divinità attraverso

le creature e specialmente attraverso la natura (acqua, boschi, clima, vento,

fuoco…). Ciò li porta a un profondo rispetto e condivisione dei beni naturali,

che sentono come parte intimamente unita alla loro vita. Quando sono invasi e privati del loro ambiente,

come succede con sempre maggiore frequenza nella società consumista, si sentono

violentati fisicamente, spiritualmente e moralmente. Offesi nel loro stesso

stile di vita».

Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha

Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha

timore a schierarsi dalla parte degli ambientalisti, perché li considera troppo

vicini a posizioni ideologiche di sinistra, spesso viste come antitetiche

rispetto ai dettami evangelici. Si tratta di un timore fondato?

«Tra gli

ambientalisti ci sono varie linee ispiratrici e varie posizioni, come anche

nella Chiesa cattolica e in ogni organizzazione umana.

La dottrina,

oggi, merita un maggior approfondimento della fede nel “Dio Creatore” e nella

proclamazione originaria del popolo della Bibbia che “la terra è di Dio”,

contrapponendola a certe persone e organizzazioni umane che si sentono signori

e padroni dei beni comuni. Se questo approfondimento teologico e pastorale

della Chiesa porta a posizioni e decisioni simili a qualche gruppo o movimento

o partito o organizzazione, non deve destare alcun timore.

Grazie anche

agli ultimi papi, la Chiesa cattolica sta prendendo più coscienza del tema

ambientale e dei suoi gravi problemi (terra, acqua, alimenti, estrattivismo,

cambiamento climatico, …) e della povertà come struttura sociale imposta dai

poteri depredatori della vita. Mi pare che oggi la sua scelta di campo sia

dalla parte degli impoveriti, degli emarginati, dei silenziati, facendo la

stessa opzione di Cristo».

I poteri economici sanno essere molto persuasivi. Secondo lei, è

possibile resistervi?

«La Chiesa,

compresa la gerarchia, soprattutto in America Latina, sempre con maggior

evidenza non si lascia comprare dai poteri economici e politici che la

vorrebbero tenere come alleata per silenziare la sua missione profetica di

fedeltà a Cristo e all’umanità. Le strategie del potere, del dolce e gentile

potere, molte volte hanno uno spirito diabolico. Preghiamo sempre per non

cadere in questa pericolosa tentazione».

Paolo Moiola

Siti web:

Siti web:

Libri:

• Luis Infanti de la Mora, Dacci

oggi la nostra acqua quotidiana, Emi, Bologna 2010.

• Patricio Rodrigo S. – Juan Pablo

Orrego S. (a cura di), Patagonia chilena sin represas, Ocho Libros

Editores, Santiago 2007. Questo (bellissimo) volume è scaricabile gratuitamente

dal sito di Patagonia sin represas.

La

Chiesa cilena e Pinochet

DAL «BALCONE» AL MARTIRIO

• padre Juan (Joan) Alsina – Sacerdote spagnolo, fucilato a

Santiago il 19 settembre del 1973, una settimana dopo il golpe di Pinochet.

• padre André Jarlan – Sacerdote francese, ucciso dai carabineros

il 4 settembre del 1984 a La Victoria, durante la repressione di una

manifestazione contro la dittatura.

• cardinale Raúl Silva Henríquez – Nel 1973 fu cofondatore del «Comité

para la Paz en Chile». Dopo la sua chiusura forzata, il 1 gennaio 1976 fondò la

«Vicaría de la Solidaridad», organismo di assistenza sociale e legale alle

vittime della giunta del generale Pinochet. Nonostante pressioni e minacce,

l’organismo lavorò fino alla caduta della dittatura.

• monsignor Sergio Valech Aldunate – Fu l’ultimo responsabile (dal 1987

al 1992) della «Vicaría de la Solidaridad». Fu presidente della «Commissione

sulla carcerazione politica e la tortura» (Commissione Valech).

Diritti umani in Cile

Dalla violazione al riscatto

• 1973, 11 settembre – 1990, 10 marzo: Dittatura del

generale Augusto Pinochet.• 1990, aprile – 1991, febbraio: Lavoro della «Comisión

Nacional de Verdad y Reconciliación». Il risultato finale è l’«Informe Rettig»,

che sarà giudicato insoddisfacente.

• 1992, febbraio – 1994, febbraio: Lavoro della «Corporación

Nacional de Reparación y Reconciliación».

• 2003, settembre – 2004, novembre: Lavoro della «Comisión

Nacional sobre Prisión Política y Tortura», nota anche come «Comisión Valech»,

dal nome del suo presidente, mons. Sergio Valech.

• 2010, febbraio – 2011, agosto: Lavoro della seconda

Commissione Valech. Nel rapporto finale si riconosce che la dittatura di

Pinochet ha fatto 40.018 vittime e 3.065 persone morte o sparite.

• 2010, 11 gennaio: Apre a Santiago il «Museo de la Memoria

y los Derechos Humanos».

________________________________

Siti

internet:

Ringraziamenti

Si ringraziano per l’aiuto e la disponibilità María Luisa Ortiz e Alejandra

Tapia, dirigenti del Museo della memoria di Santiago.

* Nella prossima puntata: l’incontro con i pescatori dell’isola di Chiloé;

l’intervista con il vescovo di Ancud, mons. Juan María Agurto Muñoz, e altro

ancora.

Tags: Cile, dittatura, memoria, Pinochet, Michelle Bachelet, Luis Infanti de la Mora, museo, Chiesa, acqua, risorse, Chiloé

Paolo Moiola

Indice:

Indice:

Caritas ambrosiana: il valore di un percorso

Caritas ambrosiana: il valore di un percorso

Charles

Charles Quello

Quello

Viaggio in Cile / 2

Viaggio in Cile / 2

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra

Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –

Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 – Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha

Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha Siti web:

Siti web:

L’espansionismo cinese

L’espansionismo cinese

Reportage «faticoso»

Reportage «faticoso» Incontro con il capo supremo del Vodù

Incontro con il capo supremo del Vodù  Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il

Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il