Egitto: Prima e dopo la primavera araba

Riflessioni e fatti sulla libertà religiosa

nel mondo – 11

Secondo le ricerche del Pew Forum è uno dei paesi al mondo in

cui maggiormente viene violata la libertà religiosa. L’Egitto ha fin dalle sue

origini modee una grande difficoltà a risolvere il conflitto tra potere

statale e potere religioso. La cosiddetta primavera araba ha sparigliato le

carte sul tavolo dando maggiore peso alle autorità religiose e alla sharia. Ma

tutto è in movimento.

Chiunque voglia iniziare a

occuparsi di Egitto si renderà immediatamente conto che non potrà non

considerare il fattore religioso. La società egiziana in patria e in

emigrazione (ad esempio la comunità egiziana in Italia) ne è profondamente

intrisa, e questo non riguarda solo i musulmani.

In Egitto circa il 90% della popolazione è costituito da musulmani

sunniti, l’1% da musulmani shiiti, l’8-12% da cristiani, in maggioranza della

Chiesa ortodossa copta, e il restante da altre minoranze, tra le quali i

baha’i e gli ebrei (questi ultimi

stimati dall’Inteational Religious Freedom Report stilato dal

Dipartimento di Stato degli Usa in meno di 200 individui nel 2008, e in circa

100 nel 2012).

Per quanto riguarda la comunità cristiana, nonostante la Chiesa

copta ortodossa ne rappresenti la maggioranza, è importante considerare la

presenza di altre chiese: quella cattolica (con le sue sette denominazioni:

copto-cattolica, greco-melchita, maronita, siriaca, caldea, armena e latina),

quella greco-ortodossa, e quelle anglicana ed evangelica. Uno dei problemi

posti dalla predominanza della Chiesa copta ortodossa, messo in evidenza da

Michael Fitzgerald, ex presidente del Pontificio consiglio per il dialogo

interreligioso, oggi nunzio apostolico al Cairo, è il fatto che le autorità,

sia quelle del precedente regime che quelle dell’odierno governo, tendono a

vedere tutti i cristiani come copti e a considerare il loro papa Tawadros II

come loro unico rappresentante.

Altra questione posta dalle minoranze religiose riguarda la

presenza di comunità non riconosciute che si trovano private della maggioranza

dei diritti. Il caso più eclatante è quello della comunità baha’i, che a

partire dagli anni Sessanta è stata disconosciuta e interdetta, le sono stati

confiscati tutti i beni, con l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di

costruire o mantenere propri luoghi di culto.

Secondo Elisa Ferrero, giornalista freelance, profonda

conoscitrice del contesto religioso egiziano, che abbiamo sentito proprio sul

tema della libertà di religione in Egitto, «la nuova costituzione ha radicato

l’esclusione di altre religioni. Paradossalmente ha riconosciuto maggiormente i

cristiani, dando alla Chiesa ortodossa copta la prerogativa di decidere su

alcune questioni come la famiglia, i matrimoni, l’eredità. Questo non è

piaciuto a molti cristiani che preferiscono invece uno stato laico in cui sia

effettivamente garantita la libertà di credo di tutti».

La libertà

religiosa prima della primavera araba

Gianluca Parolin, costituzionalista italiano e professore di

diritto comparato presso l’Università Americana del Cairo ci offre

un’interessante analisi della libertà religiosa in Egitto dal punto di vista

giuridico. Nel suo articolo La libertà religiosa nell’Egitto post coloniale

descrive la relazione tra politica e religione in Egitto dalle sue origini

modee a oggi, e le principali questioni (nella maggior parte dei casi ancora

aperte) relative alla libertà religiosa. Lo studioso sostiene che la stessa

creazione dell’Egitto moderno – la quale coincide con l’affermazione di

un’autorità politica il cui controllo si estende al di là dell’ambito

precedentemente ricoperto, e che «progressivamente circoscrive, assedia,

penetra ed espugna il dominio dell’autorità religiosa, incidendo in tal modo

assai profondamente sul fenomeno religioso stesso» – potrebbe essere

ricostruita seguendo la ri-articolazione dello snodo tra fenomeno religioso e

autorità politica nei decenni.

Da Muhammad ’Ali (1769-1849), colui che è ritenuto il fondatore

dell’Egitto moderno, fino alla rivoluzione del 1952, infatti, sono stati erosi

gli spazi di autonomia della religione, ed è stato delineato un sistema

giuridico con aspirazioni esclusive, ma dalla natura plurale.

Tra l’inizio dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, in

particolare, la relazione tra autorità politica e fenomeno religioso in Egitto

ha subito, secondo lo studioso, tre ri-articolazioni fondamentali. La prima ha

riguardato l’introduzione della gestione centralizzata delle fondazioni pie (waqf)

che ha sottratto alle autorità religiose l’indipendenza economica

trasformandole in «salariate» dello Stato. La seconda ha colpito la giurisdizione

dell’autorità religiosa con la creazione di giurisdizioni concorrenti che hanno

limitato l’area d’influenza del diritto confessionale. La terza ha coinvolto il

contenuto del diritto confessionale attraverso forti incursioni dell’autorità

politica, primo tra tutti nel diritto di famiglia.

La rivoluzione del 1952 ha infine portato a compimento il processo

cominciato nell’Ottocento.

Nella sua analisi Parolin evidenzia come nella seconda metà del

Novecento «l’autorità politica estende significativamente il suo controllo sul

fenomeno religioso con due operazioni di grande impatto»:

1) la giurisdizione dei giudici religiosi viene accorpata nel

sistema di tribunali statali, diventando una sezione specializzata dei

tribunali civili dello stato (pur mantenendo invariato il personale e il

diritto sostanziale applicato);

2) lo stato nazionalizza l’università al-Azhar, la maggiore

istituzione di formazione religiosa, disponendo che lo shaykh al-Azhar,

il suo vertice, venga nominato con decreto presidenziale e ridisegnando

l’impianto stesso della formazione offerta.

Primavera

Araba, trasformazioni religiose?

La situazione descritta è rimasta più o meno stabile fino agli

eventi del gennaio 2011 e alle dimissioni di Mubarak.

Diverse fonti sono concordi nell’affermare che la «rivoluzione»

egiziana sia stata portata avanti da forze diverse e che nelle proteste di

piazza Tahrir si respirasse un generale senso di unità e di orgoglio di essere

egiziani, prima che cristiani o musulmani, moderati o fondamentalisti.

Cristiani e musulmani erano insieme, «una sola mano», come titola Elisa Ferrero

il suo bel libro che descrive i giorni caldi della rivolta.

La «rivoluzione» del 25 gennaio non ha però assunto tra i suoi

temi la questione della libertà religiosa, e molti dei nodi irrisolti si sono

riproposti nei mesi successivi, soprattutto con la polarizzazione elettorale

(sia per le elezioni parlamentari sia per quelle presidenziali).

Sono due in particolare – riprendendo ancora Gianluca Parolin – le

questioni ancora aperte che continuano a generare tensioni interconfessionali:

la disciplina delle conversioni e quella degli edifici di culto non musulmani.

Per quanto riguarda il primo punto, la questione riguarda, ad esempio, i copti

ortodossi che si convertono all’islam per aggirare la severità del diritto di

famiglia copto ortodosso. Papa Shenouda, nel 2008, aveva infatti ridotto le

nove condizioni per divorziare, previste dalla legge del 1938, al solo

adulterio, spingendo molti copti alla conversione (a volte temporanea)

all’islam, per essere così in grado di annullare il proprio matrimonio. Tale

pratica ha causato spesso tensioni settarie anche gravi. Per quanto riguarda i

luoghi di culto non musulmani, da una parte l’art. 46 della Costituzione

egiziana impone «dieci condizioni» difficilmente rispettabili per la

costruzione, dall’altra la riluttanza e la discrezionalità delle autorità a

concedere l’autorizzazione, anche in presenza delle condizioni, rende il

rispetto della normativa rarissimo: la creatività dimostrata nell’aggirarla

pone, secondo Parolin, le comunità non musulmane nell’illegalità, e le espone a

rappresaglie che ciclicamente culminano in scontri con vittime e luoghi di

culto incendiati.

Oltre alle questioni legate ai «due nervi scoperti del sistema»

appena analizzati, nel dibattito pubblico dopo il 25 gennaio 2011 sono state

costanti le discussioni sul ruolo dell’islam nella vita pubblica egiziana e sul

ruolo dello stato nel fenomeno religioso. La prima delle due ha fortemente

polarizzato i processi referendari ed elettorali e si è riproposta anche in

occasione della stesura della «nuova» Costituzione. L’accesa campagna

referendaria, infatti – sempre riprendendo le analisi di Parolin – «non è stata

condotta se non sul rapporto tra islam e stato», con particolare riferimento all’art.

2 della Costituzione del 1971: «L’islam è la religione dello stato, l’arabo la

sua lingua ufficiale e i principi del diritto musulmano la fonte principale

della legislazione», anche se il pacchetto di emendamenti sottoposto a

referendum verteva su altro. Dopo il voto referendario pare che l’art. 2 sia

scomparso dal dibattito pubblico e tutte le successive bozze di Costituzione lo

hanno mantenuto fondamentalmente invariato. Questo anche perché l’art. 2 «gode

– secondo Parolin – di quella caratteristica ambiguità che fornisce alle

previsioni costituzionali di compromesso una lunga tenuta» avendo in sé diverse

possibili interpretazioni.

La polarizzazione ideologica riscontrata nella campagna per il

referendum pare essere stata presente anche nel lungo processo di elezione dei

due rami del parlamento e nelle elezioni presidenziali.

Per quanto riguarda il ruolo dello stato nel fenomeno religioso

significativo è stato il dibattito sulla riforma dell’università al-Azhar. La

sua nazionalizzazione aveva segnato l’apice della penetrazione del potere

politico nel campo religioso, oggi la Costituzione stabilisce l’indipendenza di

al-Azhar e prevede che essa revisioni tutte le leggi prima della loro

promulgazione, per controllare che non siano in contrasto con la sharia.

Il Dialogo

Interreligioso

Il 18 novembre 2012, la Chiesa copta ortodossa egiziana ha

ufficialmente insediato il suo nuovo pontefice, Tawadros II, che si trova ad

affrontare come prima sfida il confronto con l’islam politico al governo.

Proprio per questo, poco dopo la sua elezione, papa Tawadros ha dichiarato di

voler servire l’interesse del paese intero ponendo l’accento sul dialogo e

l’unità nazionale, considerando se stesso, innanzitutto, un cittadino egiziano.

Egli ha inoltre espressamente affermato di voler privilegiare il ruolo

spirituale della sua Chiesa, con particolare attenzione all’educazione dei

giovani. Così facendo è parso abbracciare la posizione di chi vuole il ritiro

della Chiesa dalla politica. Al tempo stesso, però, ha anche ribadito che i

cristiani si aspettano il pieno rispetto dei loro diritti.

Per quanto riguarda le altre Chiese cristiane, poi, proprio

quest’anno, al termine della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani a

gennaio, è nato il Consiglio nazionale delle Chiese di cui fanno parte tutte le

cinque confessioni dell’Egitto. L’idea è che il consiglio possa contribuire a

rafforzare l’unità tra i cristiani, a lottare su alcuni temi comuni, e ad

affrontare discriminazioni e violazioni di diritti.

In conclusione possiamo dire che, se da un lato la situazione

della libertà religiosa in Egitto non ha subito grosse trasformazioni a livello

legislativo con il nuovo governo e la nuova Costituzione, dall’altro è vero che

a livello di società civile qualcosa si sta muovendo. Elisa Ferrero riconosce

infatti come «sia un po’ caduto il tabù della religione, e ci siano maggiori

confronti aperti sul tema delle minoranze (riconosciute e non) e dell’ateismo».

«Il Centro culturale Tawasul è una piccola associazione nata

al Cairo nel 2006, su iniziativa di un gruppo di musulmani laici

(intellettuali, professori universitari, artisti, giudici, giornalisti, ecc.),

con lo scopo di creare uno spazio di incontro per la conoscenza reciproca fra

Europa e mondo arabo, musulmani e cristiani, che privilegiasse la relazione

diretta tra individui, piuttosto che quella tra istituzioni. Il termine arabo

Tawasul, impossibile da tradurre in italiano con una parola sola, ben esprime

l’idea ispiratrice del Centro. Esso riassume in sé, infatti, il significato di

una «continua comunicazione attraverso una relazione di amore».

Il 28 e 29 ottobre 2010, Tawasul ha ospitato il Meeting del

Cairo, un’edizione egiziana del Meeting di Rimini. Il risultato più importante

dell’incontro è stato il coinvolgimento di centinaia di giovani volontari

egiziani, musulmani e cristiani di ogni denominazione, che hanno lavorato

insieme per giorni. L’esperienza di dialogo e condivisione non si è fermata con

la fine del Meeting, ma è proseguita fino agli eventi del gennaio 2011, poiché

gli organizzatori e i volontari avevano deciso di continuare a incontrarsi

regolarmente per discutere insieme dei problemi della società egiziana e

sviluppare iniziative per contribuire alla loro risoluzione.

In seguito agli attentati contro le chiese copte di

Alessandria d’Egitto del Capodanno 2011 il Centro ha chiesto ai suoi membri e

ai volontari del Meeting del Cairo di indossare qualcosa di nero in segno di

lutto, quindi ha domandato a ciascun volontario musulmano di visitare una

chiesa del proprio quartiere per porgere le proprie condoglianze, come gesto

visibile di solidarietà. Pochi giorni dopo l’attentato, è stato poi organizzato

un concerto di musica sacra, musulmana e cristiana insieme, in segno di

riconciliazione, e alcuni suoi membri hanno partecipato alla messa di Natale

del 6 gennaio. Infine, il giorno 7 gennaio, subito dopo la preghiera del venerdì,

Tawasul ha organizzato una breve dimostrazione sul piazzale della moschea della

Luce del Cairo, occupando quel luogo in silenzio, per breve tempo, per impedire

le consuete arringhe contro i cristiani, tenute da fanatici che spesso prendono

la parola dopo la funzione.

I responsabili del Centro sono convinti che la lotta contro

il terrorismo e il fanatismo religioso non si gioca soltanto sul piano politico

e della sicurezza, ma soprattutto e fondamentalmente sul piano culturale. Molti

in Egitto l’hanno capito e stanno agendo in tal senso, meritando tutto il

nostro appoggio e la nostra collaborazione. Queste persone hanno principalmente

bisogno di visibilità e occasioni per far sentire la propria voce, poiché

troppo spesso le società civili dei paesi arabi vengono fatte scomparire dai

mezzi di informazione che prediligono la cronaca degli eventi che dividono,

nonostante siano proprio le società civili a lottare quotidianamente contro i

profeti dello scontro di civiltà».

Tratto da Qualcosa di nero in segno di lutto di Elisa

Ferrero.

Viviana Premazzi

L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa

L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa

Michele De Michelis

Michele De Michelis Nel

Nel

.jpg) Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.

Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.  Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo

Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo

Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14

Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14 Libertà di stampa a rischio

Libertà di stampa a rischio

Media sotto tiro

Media sotto tiro

UOMINI E COCA

UOMINI E COCA

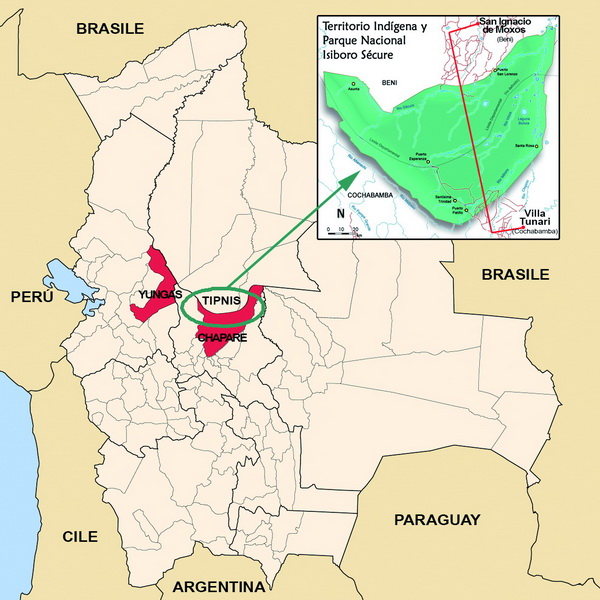

Il Tipnis è in pericolo. Il

Il Tipnis è in pericolo. Il

I NUOVI TRAFFICANTI

I NUOVI TRAFFICANTI

BABY-SOLDATI

BABY-SOLDATI

«SPOSE DI DIO»

«SPOSE DI DIO»

SULLA STRADA

SULLA STRADA

LAVORO INFERNALE

LAVORO INFERNALE

VERGOGNA ITALIANA

VERGOGNA ITALIANA

.jpg) I MENDICANTI DI ALLAH

I MENDICANTI DI ALLAH

SCHIAVI DEI DEBITI

SCHIAVI DEI DEBITI

NELLE VISCERE DELLA TERRA

NELLE VISCERE DELLA TERRA