Etiopia. La grande Avventura

Sommario

- La Consolata in Etiopia: 1913, atto primo.

- La Consolata in Etiopia: 1970, atto secondo.

- Cronologia essenziale

- La Consolata in Etiopia negli anni 2000: le sfide di oggi

- Una storia e uno sviluppo economico senza pari

- Il Paese in cifre

- Hanno firmato il dossier

La Consolata in Etiopia: 1913, atto primo

I commercianti della Provvidenza

L’Etiopia è un sogno di Giuseppe Allamano, che fin dagli inizi, vede nel cardinal Massaia un’ispirazione. Ma le difficoltà sono tante, e i suoi primi missionari partono per il Kenya nel 1902. Dieci anni dopo ci riprova, e la sua tenacia, unita alla scelta delle persone giuste, porta all’apertura di alcune missioni in un territorio ostile. Inizia così una storia appassionante che sarà influenzata dai futuri eventi mondiali.

Fino dalla fondazione dell’Istituto Missioni Consolata il beato Giuseppe Allamano pensa di mandare i suoi in Etiopia, a continuare l’opera del cardinale Guglielmo Massaia (1809-1889), che è stato missionario cappuccino nella regione dei Galla (sud ovest). Le difficoltà a entrare in quel Paese, però, fanno sì che i primi quattro partano per il Kenya nel 1902.

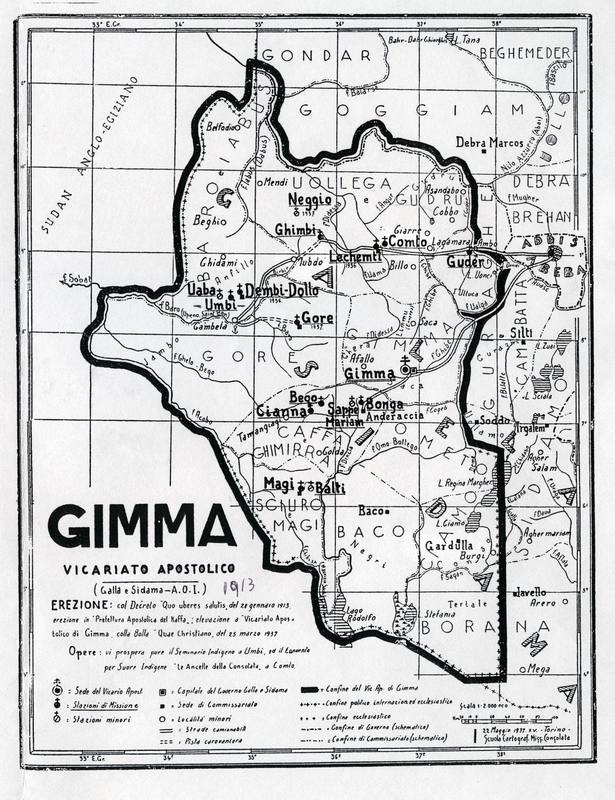

Ma il sogno dell’Etiopia resta vivo, così, dieci anni dopo, il fondatore inizia una intensa opera diplomatica, aiutato da Giacomo Camisassa e da monsignor Filippo Perlo (responsabile del gruppo in Kenya), che porta alla creazione della prefettura del Kaffa il 28 gennaio 1913 (area etiopica nel sud ovest) da parte di Propaganda Fide (l’organo della Curia romana preposto alle missioni). La nuova prefettura confina a sud con il Kenya, dove la Consolata è presente. A guidarla è scelto padre Gaudenzio Barlassina, da dieci anni missionario, proprio in quel Paese.

Un paese difficile

Il contesto è complesso e gli impedimenti molteplici. L’Etiopia è divisa in zone governate da capi locali che fanno riferimento all’impero con capitale Addis Abeba. La morte dell’imperatore Menelik II, nell’agosto del 1913, aumenta l’instabilità a causa della lotta per la successione. Inoltre, le potenze coloniali dell’area, Francia, Inghilterra e Italia, hanno interesse a espandersi nei suoi territori. I cappuccini francesi guidati da monsignor André Jarosseau, vicario apostolico di Harar, sono ostili all’ingresso di missionari italiani in una zona tradizionalmente di loro competenza, ma dalla quale erano stati cacciati (lo stesso vescovo aveva ostacolato il primo progetto dell’Allamano). Infine, il clero della Chiesa copta, dominante nell’impero, è contrario a un’espansione del cattolicesimo. Le rappresentanze italiane ad Addis Abeba esprimono pure loro un parere contrario (e non tarderanno a mettere i bastoni tra le ruote).

Nonostante tutto, Camisassa da Torino e Perlo dal Kenya, lavorano per organizzare l’arrivo dei missionari della Consolata e l’apertura di missioni nel Kaffa. Prende piede l’ipotesi di una penetrazione dal Kenya, attraverso Moyale, città di frontiera sotto controllo britannico.

È nel novembre del 1914 che la carovana affidata alla guida di padre Angelo Dal Canton, parte da Nyeri, in Kenya, per iniziare il primo avventuroso tentativo di condurre una spedizione esplorativa. Monsignor Barlassina, già nominato prefetto apostolico, ne viene tenuto fuori.

Le difficoltà iniziano nel nord del Kenya, nell’attraversare 500 km di zona desertica e senza stazioni di rifornimento. Dal Canton è con due fratelli, Aquilino Caneparo e Anselmo Jeantet, sette portatori, cammelli e muli carichi di acqua e provviste.

La carovana non ha i permessi per entrare nel Paese. I missionari, però, ottengono un permesso di transito, ma come commercianti.

I rischi e le difficoltà sono elevatissimi, nonostante la tenacia dei missionari. La carovana, pur riuscendo a entrare in Etiopia, è poi costretta a ripiegare verso il Kenya un anno dopo.

In seguito, si pensa a una seconda carovana da sud, che non partirà mai. Le indicazioni delle fonti diplomatiche italiane, che hanno interesse nell’installazione di connazionali nel Kaffa, sono, infatti, di «ottenere un permesso non solo di transito ma di “stabilire sedi di commercio” per mercanti missionari, escludendo “ogni propaganda religiosa o proselitismo”», ma Giuseppe Allamano vuole che «i suoi entrino a viso aperto, senza nascondere la propria identità di missionari».

La via più semplice

A questo punto è Barlassina che, dopo aver aspettato ed essere stato escluso dal primo tentativo, prende l’iniziativa. Nell’ottobre 1916 dal Kenya si sposta a Gibuti passando da Mogadiscio, poi, in treno, arriva ad Achachi e in seguito, a dorso di mulo, nei panni di un «turista», raggiunge Addis Abeba il 25 dicembre installandosi nel miglior albergo della città, il Bollolakos. Qui mantiene la massima discrezione per restare in incognito. Avvisa mons. Jarosseau, che non lo vede di buon occhio, ma lui è appoggiato da Propaganda Fide, anch’essa avvisata.

Monsignor Barlassina, ancora lontano dal Kaffa, inizia il suo lavoro di diplomazia e di conoscenza del Paese. Si fa conoscere e si fa ben volere, come era nel suo carattere.

Ottiene un incontro con l’erede al trono, il ras Tafari nel marzo dell’anno successivo (si veda cronologia pag. 42). Riesce a spiegargli i suoi obiettivi: «esplicare la nostra attività ed essere utili alla popolazione […] essere utili allo sviluppo intellettuale del popolo con coltivazioni e commerci […]». Tra i due si approfondirà una conoscenza reciproca e un rispetto che saranno molto utili. L’erede al trono è però condizionato dal vescovo copto e dal suo clero: non può farsi vedere troppo aperto verso i cattolici. Le autorità etiopiche dicono no a una «Missione cattolica».

Monsignor Barlassina comprende la questione: «Farà il missionario ma a modo suo, vestendosi da mercante» (cfr. libro di Crippa in bibliografia). Il governo italiano, intanto, moltiplica le pressioni per la fondazione di una società commerciale perché vuole ottenere vantaggi dalla presenza dei missionari sul territorio. Monsignor Perlo, dal Kenya, sostiene questa via. Ma, mentre questa strada stenta, compare l’uomo della provvidenza: il signor Felice Gullino, un vero commerciante incontrato ad Addis da Barlassina. Gullino, tramite accordi privati, senza cioè l’interessamento della rappresentanza italiana, ottiene i permessi necessari per aprire due concessioni della «Società Felice Gullino e compagni», che altro non saranno che le prime missioni della Consolata in Etiopia.

Intanto Barlassina, argomentando che «la nostra opera al principio sarà solo morale e materiale, ma sempre benefica ed efficace […]», ottiene il permesso di procedere da Torino e da Propaganda fide, ricevendo felicitazioni da quest’ultima per «il suo tatto e la sua prudenza» e i risultati ottenuti.

La prima missione

Il 15 ottobre 1917 arrivano ad Addis dal Kenya padre Delfino Bianciotto e fratel Carlo Angrisani. Con una carovana, accompagnati dal signor Gullino, entrano nella zona del Kaffa chiamata Leka, e si installano a Ghimbi (oggi Gimbi). Indossano vestiti civili e affittano tre «tucul» (capanne) nei pressi del mercato, per poi costruire una casetta e aprire un negozio. È questa la prima missione-agenzia commerciale della Consolata in Etiopia. Un anno più tardi, padre Giovanni Emilio Toselli aprirà a Billo, sempre nel Kaffa. Il viaggio da Addis a Ghimbi è un’avventura. Nonostante abbiano i permessi, numerosi sono i posti di blocco tra i territori di capi e capetti e le imposte da pagare per passare, a rischio di dover fare dietro front. Inoltre, ci sono i predoni che infestano alcune zone. I missionari incontrano persone locali e non, che li aiutano e li proteggono. Percorrono così 430 km in circa 22 giorni.

Rispetto al Kenya, l’Etiopia è un altro mondo. Qui il modo di fare missione è ben diverso: non si può agire allo scoperto, a causa dell’ostilità dei preti copti. Si rischia di essere denunciati ed espulsi. Si tratta dunque di un «apostolato occulto», e lo sarà per molto tempo.

Barlassina, rimasto in capitale, può contare sull’appoggio dell’Allamano, con il quale c’è vicinanza e comprensione. Frequenti e dettagliati sono i resoconti del neo prefetto al fondatore.

Padre Bianciotto studia quali sono i commerci possibili a copertura della missione. Parla di pelli di animali e cereali, di fabbricazione del sapone, di filatura del cotone, di agricoltura e di allevamento.

I padri sono impressionati dal commercio degli schiavi, che fiorisce all’interno del Paese. E proprio questi saranno tra i primi a ricevere l’attenzione dei missionari, in quanto sono gli ultimi nella scala sociale. Occorre «il coraggio dei profeti e la prudenza dei pastori» (cfr. Crippa). Per ogni mossa falsa, si rischia di essere scoperti: ogni ministero pubblico è proibito. Tutte le iniziative sono esperimenti da valutarsi nel tempo.

![]()

La carovana del Blas

Monsignor Barlassina (detto Blas), non ha ancora messo piede nel Kaffa, la sua prefettura apostolica. All’inizio del 1919 organizza una carovana, con la quale vuole fare un ampio giro di perlustrazione di quel territorio. Parte con padre Toselli, che è arrivato a ottobre del 1918. Vuole toccare Billo, Ghimbi, Gore, Didu, Kaffa, Gimma, Lìmmu.

Questo viaggio verrà ricordato come «la carovana del Blas».

È così che Barlassina entra in contatto con una realtà importante: i cattolici (e loro discendenti) che si erano convertiti grazie ai missionari del cardinale Massaia, e che poi sono stati costretti a praticare in segreto, o a uniformarsi ai riti copti. Sono incontri delicati: da entrambe le parti occorre fare molta attenzione. Il prefetto intuisce che il recupero e l’assistenza di queste comunità cattoliche clandestine costituirà una priorità per il suo ministero. I «pagani» verranno in seguito, senza essere dimenticati. Particolarmente toccante è l’incontro con un vecchio prete cattolico, ordinato dal cardinale Massaia.

La Consolata si espande

Nel 1925 si possono contare sette missioni nel Kaffa e attività ad Addis Abeba: Andreaccia-Irgalem, Umbi-Saio, Magi, Ciaha, Comto (Lechemti), Bonga e Addis Abeba. Billo è stata chiusa nel 1920.

Barlassina, che nel 1904 ha partecipato alle Conferenze di Murang’a in Kenya (cfr. MC ottobre 2022), decide che è tempo di radunare i confratelli per riflettere sulla metodologia missionaria da adottare. Nascono così le Conferenze di Umbi, tenutesi nel gennaio del 1925.

Nel frattempo, il Blas, fin dal 1923, ha richiesto l’arrivo di suore e le prime sei sono arrivate nel marzo del 1924. Tre destinate nell’interno e tre ad Addis Abeba hanno l’utilissima qualifica di infermiere.

Nelle conferenze si discutono le Norme e raccomandazioni per la prefettura del Kaffa, un insieme di regole per i missionari. Si delineano, inoltre, le priorità dell’azione.

Particolare attenzione si dà ai «cattolici occulti», cercando di dare loro lavoro e facendo in modo che le famiglie vivano nei pressi della missione, per dare coraggio e riportarli alla normalità del culto.

In secondo luogo, i praticanti di religioni tradizionali (detti pagani) sono favoriti, anche perché sono i più disprezzati. Con i copti occorre invece fare molta attenzione, per i rischi di denuncia.

A livello di opere, le missioni-agenzie di commercio si occupano di cure mediche (soprattutto grazie alle suore), di scuole, in prevalenza per mestieri e primaria, e poi di catecumenato. Importante è la scuola voluta dal Blas e diretta da padre Luigi Santa nella capitale.

Molte attività sono però quelle commerciali di paravento, che comunque permettono ai missionari di entrare in contatto con la gente di diverse estrazioni e fedi. Sono creati mulini, piantagioni di tè e caffè, allevamenti.

Un’altra caratteristica peculiare è che le missioni sono a molti giorni di carovana una dall’altra, e che i viaggi sono utili per trovare cattolici occulti.

Ordini superiori

Nel 1933 monsignor Gaudenzio Barlassina viene richiamato in Italia, in quanto nominato superiore generale dell’istituto, in sostituzione di monsignor Perlo, che a sua volta era succeduto ad Allamano. A malincuore deve lasciare l’Etiopia, ma obbedisce, e il bilancio del suo lavoro è molto positivo. Come prefetto è nominato padre Santa, inizialmente con padre Mario Borello incaricato della procura di Addis Abeba.

Nel 1935 le truppe italiane invadono l’Etiopia senza dichiarazione di guerra. I missionari, diventati nemici, sono espulsi.

Ritornati al seguito degli invasori, nel 1936, con lo scoppio della Seconda guerra mondiale e la vittoria sul campo degli inglesi, i missionari della Consolata sono espulsi in via definitiva tra la fine del 1941 e l’inizio del 1942. L’ultimo a partire è proprio monsignor Luigi Santa.

Delle 43 stazioni missionarie aperte, solo due restano attive, gestite da due sacerdoti etiopi.

Ma il sogno dell’Etiopia resta vivo.

Marco Bello

Bibliografia:

- Giovanni Crippa, I Missionari della Consolata in Etiopia, dalla prefettura del Kaffa al vicariato di Gimma (1913-1942), ed. Missioni Consolata 1998.

- Giovanni Tebaldi, L’ultimo carovaniere, Gaudenzio Barlassina 1880-1966, ed. Emi 2004.

![]()

La Consolata in Etiopia: 1970, atto secondo

Il ritorno in punta di piedi

I missionari della Consolata non mollano. E nel 1970 tornano in Etiopia. Questa volta non come mercanti, ma come «Fatima fathers». Si confrontano con i difficili anni della dittatura marxista e poi della carestia. Ma resistono. Di nuovo sono importanti alcune figure guida, come padre De Marchi e padre Bonzanino.

Il sogno del beato Allamano per l’Etiopia resta vivo nei suoi missionari, e nel 1970 la Consolata rimette piede nel Paese, con discrezione, sotto il nome di Fatima fathers, assumendo alcune missioni (Meki e Shashemane) nel vicariato di Harrar, centro est.

A fine giugno, il superiore generale, padre Mario Bianchi, incontra il vicario apostolico di Harrar, monsignor Urbani Marie Person, per accordarsi sulla presenza dei missionari della Consolata a Meki, a metà strada tra Addis Abeba e Awasa. Incontra pure i padri Comboniani, operanti nella zona.

Per le trattative dirette viene incaricato padre Giovanni De Marchi che, nel 1971, con padre Lorenzo Ori, apre il centro di Meki. Qui si contano 600mila abitanti, di cui la metà musulmani, 250mila aderenti a religioni tradizionali, 50mila copti, 2.500 protestanti e appena 150 cattolici. È un’area Oromo-Arsi (musulmani) e Shoa-Oromo (cristiani).

Nel 1975 i missionari della Consolata sono dieci, guidati dal carismatico padre De Marchi, e operano a Meki, ad Addis Abeba, a Shashemane, aperta nel 1972, e nel 1973 a Gambo (missione con lebbrosario che ospita oltre 100 lebbrosi) e Gighessa (missione e centro per bambini poliomielitici).

Tempi difficili

Il lavoro missionario in Etiopia non è facile, anche per le esigenze e i continui controlli del governo, il quale, più che missionari, desidera persone esperte in promozione umana, e impone una pesante burocrazia.

A Meki, la missione dedicata a Nostra Signora di Fatima è bene avviata e organizzata, con case per i padri e le suore, cappella, scuole, laboratori di tecnica, falegnameria, ospedale.

Nel 1980 proprio a Meki viene creata una nuova prefettura apostolica, che viene affidata all’istituto. Viene nominato amministratore padre Giovanni Bonzanino e, nonostante sia destinato a diventare vescovo, i missionari propendono per un sacerdote locale, e così Yohannes Woldegiorgis diventa il primo vescovo di Meki (1981).

La Prefettura apostolica di Meki copre un’area di 156mila km² (la metà dell’Italia), con una popolazione di oltre tre milioni di abitanti, di cui ottomila cattolici. I missionari della Consolata sono diciannove, dei quali uno solo è etiopico, e occupano nove missioni. Oltre all’evangelizzazione si dedicano al servizio dei più poveri: a Gambo gestiscono un ospedale e un centro di controllo per la lebbra; a Gighessa e ad Asella dirigono due centri per bambini con disabilità fisiche e mentali; a Shashemane reggono una scuola per ciechi, lebbrosi e disabili; a Meki dirigono una piccola scuola tecnica a livello accademico. La concessione agricola a Gambo, proprietà della Diocesi, è messa a disposizione della missione per il sostentamento di tutte le attività. Il terreno è ancora in gran parte foresta e solo 100 ettari sono coltivabili.

I missionari operano dunque su due settori: quello sociale, che caratterizza la loro presenza, e quello pastorale per la creazione di comunità cristiane.

Missione e rivoluzione

Il contesto politico, in questi anni, è molto complesso. L’imperatore Selassié viene deposto nel 1974, dopo una serie di scioperi, manifestazioni studentesche e proteste generali contro l’assolutismo del Negus, e a causa della mancanza di cibo.

Un comitato delle forze armate, diretto dal generale Aman Andon, abolisce la monarchia e proclama la repubblica. Nel 1977 assume il potere il colonnello Menghistu Hailé Mariam, che instaura un regime di «socialismo scientifico»: nazionalizza ogni settore produttivo, statalizzando suolo e sottosuolo, ponendo fine al latifondismo.

Con il «terrore rosso», fra il 1977 e il 1978 stronca ogni opposizione con migliaia di esecuzioni sommarie. Nel 1977 l’esercito deve affrontare le ribellioni in Eritrea e nell’Ogaden (Somalia). L’Etiopia è appoggiata dalla Russia e da Cuba. Nel contempo scoppia la guerriglia dei contadini del Tigray.

Verso la fine del 1980, padre Bonzanino scrive una nota positiva: «La rivoluzione ha un volto meno ostile e persino favorevole ad opere socio-caritative a cui attendono i missionari della Consolata per essere accettati dal governo». Poi aggiunge: «Si spera persino in una primavera di vocazioni». In effetti a Nazareth c’è un seminario e ad Addis Abeba padre Francesco Ponsi, insegna alla National University di Addis Abeba, ma anche al seminario minore.

Nel 1984 il paese incomincia a risentire degli effetti della siccità iniziata nel 1982 che uccide più di 500mila contadini, minacciando la vita di oltre 5 milioni di persone.

I missionari della Consolata aprono una ventina di centri per la distribuzione di viveri. A coadiuvare il Prefetto apostolico è soprattutto il padre Paolo Angheben. Nel 1986, il superiore generale dell’Imc, Giuseppe Inverardi, dopo una visita in Etiopia, scrive: «Il futuro è incerto e imprevedibile, cioè precario. Non è il caso di passare alla denuncia. È faticoso confrontarsi con una forza che agisce non ispirandosi alle necessità ma ad una ideologia». Il regime è antireligioso. È perciò comprensibile un senso di amarezza e di frustrazione nei missionari in attesa di tempi migliori.

Alcuni si chiedono: «Cosa deve fare un missionario nella rivoluzione?». Altri lasciano il Paese. Occorre la capacità di mantenere l’equilibrio missionario. Tante sono le difficoltà burocratiche e fiscali create dal governo per la gestione di scuole, ospedali, lebbrosari, o anche solo per ottenere un lasciapassare.

Ma i cambiamenti mondiali e la caduta del Muro di Berlino (novembre 1989) portano il regime a ridimensionare le proprie posizioni e strategie. Nel marzo 1991, Menghistu fugge in fretta e furia dal paese, e gli succede, come capo del governo, Meles Zenawi.

Il dialogo con i copti

Un’opera altamente benemerita favorita dai missionari della Consolata in Etiopia è quella delle varie iniziative ecumeniche con i cristiani copti. La Chiesa ortodossa copta, con 16 milioni di fedeli, ha iniziato un dialogo con la Chiesa cattolica. E i missionari sono all’avanguardia, mirando non al proselitismo, ma alla collaborazione. Oltre a curare le scuole, i ciechi e i lebbrosi, i missionari della Consolata proseguono nelle varie iniziative ecumeniche in un clima di vera fratellanza.

Lo sviluppo della presenza dell’Imc in Etiopia è dipeso dalla capacità coraggiosa e intelligente di padre Giovanni De Marchi prima, e di padre Giovanni Bonzanino poi. Questi ha guidato i missionari dal 1979, fino alla sua morte prematura nel gennaio 1983.

adattamento da testi di Igino Tubaldo

![]()

Cronologia essenziale

1889. Menelik II diventa imperatore d’Etiopia, unificando i regni di Scioà, Oromo, Amara e Tigré. È l’inizio della dinastia Salomonide.

1913, 28 gennaio. Eretta la Prefettura del Kaffa.

1913, 12 dicembre. Morte di Menelik II, breve regno del nipote Ligg Jasu, seguito da una conflittuale divisione di potere tra l’imperatrice Zauditù, e il ras Tafari, successore designato.

1914, novembre. Primo tentativo di carovana dei Missionari della Consolata, travestiti da mercanti, dal Kenya verso il Kaffa. La guida padre Dal Canton.

1916, 25 dicembre. Monsignor Barlassina, partito da Mombasa (Kenya) arriva ad Addis Abeba, «ben camuffato».

1917, ottobre. I padri Bianciotto e Angrisani, entrati nel Leka, aprono la prima missione a Ghimbi. Un anno più tardi, padre Toselli aprirà la missione di Billo.

1919, gennaio. «Carovana del Blas»: mons. Barlassina compie un ampio viaggio di perlustrazione nel Kaffa, per vedere dove aprire le altre missioni.

![]() 1923. Ammissione dell’Etiopia nella Società delle Nazioni. Il Paese si impegna a rispettare le libertà fondamentali, abolire la schiavitù, garantire la libertà di culto e di educazione.

1923. Ammissione dell’Etiopia nella Società delle Nazioni. Il Paese si impegna a rispettare le libertà fondamentali, abolire la schiavitù, garantire la libertà di culto e di educazione.

1924, 3 marzo. Arrivo delle prime sei suore della Consolata ad Addis Abeba. Impossibile nasconderle a causa degli abiti.

1925, gennaio. I missionari della Consolata presenti in Etiopia si riuniscono per pregare e fare il punto sul metodo: «Conferenze di Umbi».

1930. Sale al potere il ras Tafari Maconnen, con il nome di Hailé Selassié, in seguito alla morte improvvisa dell’imperatrice Zauditù.

1935, 3 ottobre. L’Italia invade l’Etiopia senza dichiarazione di guerra.

1936, 5 maggio. Gli italiani arrivano ad Addis Abeba, l’imperatore scappa in esilio, l’Etiopia è annessa all’Africa orientale italiana. Vengono iniziate opere di infrastrutture e abolita la schiavitù che coinvolgeva ancora nove milioni di persone.

1941. Cade l’impero coloniale italiano, l’Etiopia è liberata dagli inglesi. Torna l’imperatore Selassié (secondo regno). I missionari italiani sono espulsi.

1955. Costituzione dell’Etiopia.

1970. I missionari della Consolata tornano in Etiopia sotto il nome di Fatima fathers. Sono guidati da padre De Marchi e poi da padre Bonzanino.

1974, 12 settembre. Colpo di stato a opera di un gruppo di ufficiali dell’esercito. Deposto dal Derg (giunta militare al potere), Selassié scompare misteriosamente nel 1975.

1975, 12 marzo. Proclamata la fine del regime imperiale e la nascita dello Stato comunista.

1977. Prevale Menghistu Hailé Mariam che instaura il regime di «terrore rosso».

1980. La prefettura apostolica di Meki viene affidata alla Consolata.

1984-85. Grande siccità e carestia, muore circa un milione di persone.

1987. Il Paese prende il nome di Repubblica democratica popolare d’Etiopia, la dittatura è sostituita dal monopartitismo.

1991. Il negus perde l’appoggio dell’Urss e scappa in esilio, il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf) fonda la Repubblica federale democratica d’Etiopia.

Meles Zenawi, leader del Fronte popolare di liberazione del Tigray, resta a capo del governo di transizione dal 1991 al 1995.

1995. Prime elezioni multipartitiche. Zenawi nominato primo ministro e poi confermato alle elezioni del 2000.

1998-2000. L’Etiopia è in guerra con l’Eritrea. Terminerà con l’accordo di Algeri.

2005. Le elezioni, considerate le prime realmente multipartitiche, e quelle del 2010, vedono Zenawi riconfermato.

2012. Zenawi muore improvvisamente ed è sostituito da Hailé Mariam Desalegn, confermato alle elezioni del 2015.

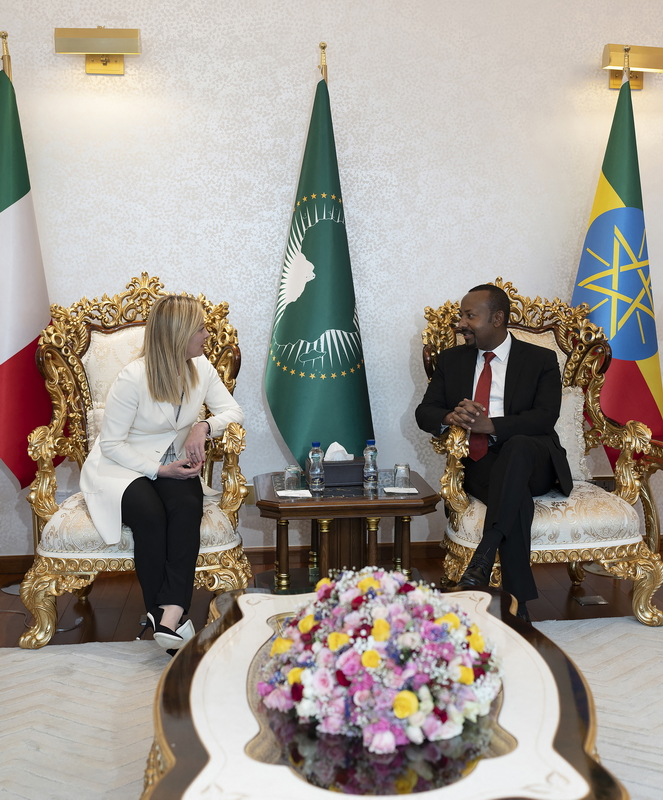

2018, 15 febbraio. Desalegn rassegna le dimissioni. Un mese dopo Abiy Ahmed Ali, presidente dell’Organizzazione democratica del popolo Oromo, uno dei quattro partiti di coalizione al governo, è designato leader dell’Eprdf, il 2 aprile è eletto primo ministro dal parlamento, è il primo premier oromo dell’Etiopia.

Ma.Bel.

![]()

La Consolata in Etiopia negli anni 2000: le sfide di oggi

Gli eredi di Barlassina

![]()

Il sogno del beato Allamano sull’Etiopia continua ancora oggi e, dopo oltre 100 anni, è portato avanti anche da molti missionari e missionarie etiopici. Le sfide non sono lontane da quelle di un tempo: l’esiguo numero di cattolici, le difficoltà burocratiche, i problemi economici e le continue guerre interne.

Asella, Meki, Shashemane, Alaba, Gambo, Weragu, Minne, Modjo, Ropi e, più tardi, Shambu: sono le missioni dove i missionari della Consolata hanno lavorato e continuano tutt’ora a lavorare. Dopo anni di impegno nel creare comunità cristiane, le missioni di Asella, Shashemane, Meki e Ropi sono state passate al clero locale che continua le attività iniziate della Consolata.

Gambo, conosciuta per il suo ospedale e per il villaggio dei lebbrosi, continua a essere servita dall’Imc anche se l’ospedale tre anni fa è stato consegnato al governo della regione Oromia. La missione, oltre a continuare a dare supporto all’ospedale, sostiene con aiuti economici tanti lebbrosi che abitano nella zona, molti dei quali sono anziani e vivono grazie all’aiuto ricevuto.

Il gruppo oggi

Oggi i missionari della Consolata che lavorano in Etiopia sono diciassette, di cui dieci etiopici, tre italiani e quattro keniani.

Da sempre, l’attività missionaria comprende sia la cura pastorale delle comunità cristiane, sia le attività di sviluppo sociale e umano. I missionari, in collaborazione con due congregazioni femminili, portano avanti due asili, a Modjo e a Shambu,

e due cliniche mediche con reparto maternità, a Weragu e ancora a Modjo.

Sempre in Modjo, oltre al seminario propedeutico, i missionari gestiscono un centro di animazione e spiritualità missionaria, molto apprezzato sia per ritiri che per convegni.

Piccole comunità

Una delle caratteristiche delle missioni della Consolata in Etiopia, è la loro presenza in zone abitate in prevalenza da popolazioni di fede musulmana e con piccole comunità di cattolici. Si va dalle poche decine di fedeli in Modjo a qualche migliaio in Weragu. Questa è una delle sfide maggiori, sia dal punto di vista dell’evangelizzazione che finanziario. Nonostante la generosità delle comunità cristiane, l’esiguo numero e povertà dei loro membri, in maggioranza contadini, rende difficile l’auto sostentamento delle missioni. Senza gli aiuti provenienti dai benefattori dell’Italia e di altri paesi, sarebbe impossibile gestirle.

Il numero esiguo dei fedeli non è solo un elemento delle nostre missioni, ma una caratteristica dei cattolici in Etiopia che sono meno del 1% della popolazione, la quale si aggira intorno ai 115/120 milioni di abitanti.

Sono quindici i missionari della Consolata di origine etiopica. Otto giovani seminaristi stanno studiando teologia nei vari seminari internazionali dell’Imc, e saranno ordinati nei prossimi anni. Nel seminario propedeutico di Modjo ci sono dieci giovani in discernimento vocazionale e altrettanti nel seminario di Addis Abeba che stanno studiando filosofia.

![]()

Le sorelle

Oltre ai missionari della Consolata, sono presenti nel Paese le missionarie della Consolata che per anni hanno condiviso la stessa missione.

Arrivarono in Etiopia nel 1924. Al momento hanno una missione in Addis Abeba che funge anche da casa di formazione con otto ragazze in discernimento vocazionale.

Senso di insicurezza

In molti avranno sentito parlare in questi ultimi anni dell’Etiopia. La guerra che si è combattuta nel Tigray, nel nord del paese, tra il Tplf (Fronte popolare per la liberazione del Tigray, ndr) e il governo etiope, ha lasciato una triste eredità di sofferenza e di morte per milioni di persone. Si calcola che circa 500mila etiopi siano morti durante i due anni di guerra. Alla fine del 2022 si è firmato in accordo di pace promosso dall’Unione africana.

Nonostante le armi abbiamo cessato di sparare, gli odi etnici permangono e tutt’ora esiste un senso di insicurezza nel Paese a causa delle continue tensioni che nascono tra le varie realtà.

Recentemente una specie di scisma si è verificato all’interno della chiesa ortodossa causato dalle rivendicazioni dei cristiani di etnia oromo. La crisi ha coinvolto anche politici, sia a livello locale che nazionale, e la componente politica nazionalista è fondamentalmente alla base di diverse di queste rivendicazioni.

Aumentano le disuguaglianze

La divisione tra coloro che vivono nell’abbondanza e coloro che a fatica riescono ad avere un pasto al giorno si sta facendo sempre più acuta.

Fa impressione vedere nella capitale Addis Abeba un aumento di auto di lusso nuove, mentre in altre zone del Paese la gente fa la fame. A causa della guerra, ci sono ancora milioni di rifugiati interni che vivono in campi gestiti dalle agenzie dell’Onu o dalle autorità locali. A tutto questo si è aggiunta recentemente una carestia in alcune zone come il Borana e la Somalia etiopica. Oltre a migliaia di animali, sono morti decine di bambini per malnutrizione e malattie connesse.

Mancanza di unità

L’Etiopia è un paese ricco di risorse naturali e umane, con tradizioni e una cultura millenaria, nonostante ciò, ha raramente avuto periodi di pace negli ultimi cent’anni.

Come in ogni situazione umana, molti dei problemi di questo Paese sono riconducibili alla povertà della leadership. Tutt’ora non esiste una coscienza nazionale condivisa, piuttosto ci si identifica con la propria etnia a scapito di una visione unitaria di Paese.

Le tensioni indipendentiste sono molto forti tra i vari gruppi etnici. La sfida maggiore per i politici presenti e futuri è quella di creare un senso di unità nazionale.

La corruzione, come in tanti altri paesi del continente, è dilagante (nella classifica dell’indice di percezione della corruzione Cpi di Transparency international, l’Etiopia si trova al 94° posto su 180 paesi, in peggioramento, mentre l’Italia è al 41°, ndr).

Nonostante le difficoltà presenti e le sfide dell’evangelizzazione, i missionari della Consolata continuano la loro missione fiduciosi in un futuro migliore sia per il Paese che per la Chiesa.

Marco Marini

![]()

Una storia e uno sviluppo economico senza pari

Identità e globalizzazione

L’Etiopia è un paese molto particolare. Di storia cultura millenaria, fatica a trovare un’unità. Al contrario, molti conflitti vengono ancora regolati con le armi. L’economia galoppante sta ora rallentando, mentre importanti risorse, come la terra, sono state svendute a privati e all’estero.

Il 12 gennaio 2015, in occasione degli auguri per il nuovo anno ai rappresentanti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, papa Francesco parlava di «globalizzazione uniformante che scarta le culture stesse, recidendo così i fattori propri dell’identità di ciascun popolo».

Se si guarda ai secoli passati, dagli antichi fasti di Aksum alle complesse dinamiche feudali, l’Etiopia è senza dubbio il Paese africano che può vantare la storia più peculiare. Se si guarda ai tempi recenti, con l’accettazione degli investimenti cinesi e il boom edilizio nella capitale, sembra invece una delle nazioni macinate dalla «globalizzazione uniformante» di cui parlava il papa. Quale di queste due tendenze prevale nel caratterizzare l’attualità etiope? Abbagliati dalle cifre da capogiro che le statistiche economiche hanno evidenziato negli ultimi anni, si sarebbe tentati di pensare alla seconda. Tra il 2000 e il 2020, infatti, il Paese ha fatto registrare una crescita del Pil di quasi il 9% annuo, diventando la quarta potenza economica del continente dietro a Nigeria, Sudafrica e Angola. Come tale ricchezza sia distribuita tra i suoi 120 milioni di abitanti, è tutto un altro discorso. Inoltre, per gli effetti della pandemia da Covid-19 e della guerra in Tigray, nel 2021 tale crescita è scesa al 2%, contro il 6% dell’anno precedente.

Ma cos’è che cresceva? Come è noto, i numeri delle statistiche economiche riportano solo quanto viene ufficialmente contabilizzato e quindi escludono l’economia informale, quella sulla quale si basa il sostentamento della maggioranza degli abitanti dell’Africa subsahariana. Non di rado, poi, accade che una crescita in certi settori, classicamente indirizzati all’esportazione, provochi un impoverimento di altri, spesso proprio quelli che riguardano gli strati più poveri della popolazione. Ne sanno qualcosa contadini e pescatori nigeriani che si sono ritrovati terre e acque inquinate dalle fuoriuscite di petrolio provenienti dagli impianti della Shell.

A differenza di ciò che è avvenuto in Angola e Nigeria, lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi etiopi, presenti nella regione dell’Ogaden ed estratte dalla società cinese Poly-Gcl, è iniziato solo nel 2018, e richiederà tempo prima di entrare a regime. Una volta tanto, quindi, è stata l’economia agricola quella su cui si è puntato. Conformemente ai dettami del mercato globale, ci si è concentrati sulle esportazioni così da favorire l’ingresso di moneta pregiata: quasi il 60% dei redditi etiopi derivanti da valuta estera provengono dal caffè, che rappresenta oltre un quarto dell’export. Altri prodotti di vario tipo, dai fiori recisi ai semi oleosi, hanno concorso ad aumentare i profitti, contribuendo, secondo le statistiche ufficiali, a dimezzare la povertà estrema che nel 1995 affliggeva ancora il 45% della popolazione.

Investimenti e grandi opere

La crescita economica basata sul settore agricolo ha favorito una certa industrializzazione, seppur limitata ad alcune zone nelle quali si sono adottate agevolazioni fiscali e forniti servizi logistici per attrarre capitali d’investimento. Sono comunque aumentate anche le industrie manifatturiere destinate al mercato interno, quelle che molti analisti ritengono essere una delle chiavi per lo sviluppo dell’Africa. Infine, nel febbraio 2022 è entrata in funzione sul Nilo Azzurro la diga del «Grande rinascimento etiope», il maggiore impianto idroelettrico del continente che, con i suoi 5.200 megawatt, raddoppierà presto la produzione energetica dell’Etiopia.

Nondimeno, tale successo ha avuto un rovescio della medaglia, essendosi prodotto anche a seguito di pratiche di land grabbing. Valutando le risorse effettive del Paese, nel 2003 il governo aveva messo a fuoco l’idea che uno sviluppo industriale sarebbe potuto essere finanziato da uno sviluppo agricolo destinato all’esportazione. Su questa base, nel 2010 è stato varato un piano quinquennale di crescita e trasformazione a seguito del quale l’anno successivo, oltre a spingere, mediante agevolazioni fiscali, molti piccoli proprietari a dedicarsi a coltivazioni indirizzate ai mercati esteri, l’Etiopia ha siglato ben 406 contratti di sfruttamento commerciale della terra, per un totale di un milione di ettari concessi in locazione pluridecennale a imprese nazionali o straniere. Per attrarre gli investitori, i canoni di affitto sono stati tenuti molto bassi (da 1 a 5 euro all’anno per ettaro); inoltre, l’inizio dei pagamenti veniva posposto di 3-6 anni e, avvenendo in valuta locale, assicurava un grande risparmio alle imprese affittuarie, le quali avrebbero potuto beneficiare della ovvia svalutazione a cui la moneta nazionale, il birr, sarebbe andata incontro in periodi così lunghi (basti dire che, se vent’anni fa il cambio con l’euro si aggirava su un valore 10, adesso è vicino a 60).

Le conseguenze di tale politica erano considerevoli su una popolazione che per l’85% opera nel settore agricolo, per di più in certi casi ancora in regime di sussistenza.

Negli studi macroeconomici delle grandi agenzie di sviluppo, la parcellizzazione della proprietà terriera in Etiopia è il fattore che da ormai lungo tempo viene indicato come l’ostacolo principale al progresso del Paese. D’altra parte, fino a meno di mezzo secolo fa, era ancora in vigore il potere imperiale e l’usufrutto della terra era regolamentato da complesse norme consuetudinarie e feudali elaborate nel corso dei secoli.

Menghistu

Con il colpo di Stato che nel 1974 ha deposto Hailé Selassié, l’ultimo imperatore d’Etiopia, il Paese è passato sotto la dura dittatura comunista del maggiore Menghistu Hailé Mariam, con conseguente nazionalizzazione delle proprietà, terra inclusa, e, nel 1984, reinsediamenti di contadini (in totale, un milione e mezzo di persone) dal nord al sud che hanno provocato una forte mortalità per malaria (i nuovi arrivati non disponevano di difese immunitarie specifiche), conflitti con gli abitanti del posto e sconvolgimento delle rotte di transumanza.

A seguito di una lunga e sanguinosa guerra di liberazione, nel 1991 Menghistu è stato sconfitto e la nuova Etiopia, sotto la guida del nuovo leader Meles Zenawi, oltre a concedere l’indipendenza all’Eritrea, si è data la formula originale di una Repubblica federale organizzata su base etnica. Siccome però le persone, a differenza dei territori, si muovono e si mischiano, i confini regionali sono rimasti incerti, tanto che trovare delle cartine unanimemente riconosciute è stato un problema ricorrente.

All’inizio, il decentramento di potere alle regioni è risultato abbastanza marcato, poi si è progressivamente ridotto. L’affitto della terra, infatti, è stato legalizzato nel 1996 e sottomesso alle diverse legislazioni regionali. Ma cinque anni dopo, anche a causa di episodi di corruzione e inefficienza, il governo centrale ha avocato a sé la gestione dei contratti riguardanti superfici superiori ai 5mila ettari.

Dopo il decesso di Meles Zenawi, nel 2012 la funzione di primo ministro è passata a Hailé Mariam Desalegn, dello stesso partito del suo predecessore. Pertanto, il nuovo piano quinquennale di crescita e trasformazione, varato nel 2015 nonostante le manifestazioni di piazza avvenute nel 2014, ha ricalcato le linee guida del precedente. E proprio il problema della sottrazione delle terre è stato alla base, negli ultimi mesi di quell’anno, delle proteste scoppiate fra la popolazione oromo che, costituendo circa un terzo degli etiopi, è la più numerosa del Paese.

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era rappresentata dal piano di espansione edilizia di Addis Abeba, che prevedeva la confisca di molte terre prima adibite ad agricoltura e a pascolo. Gli scontri, intensificatisi nel 2016, hanno provocato diverse centinaia di morti a causa dei tentativi di repressione governativa. Per di più, proprio in quel biennio l’Etiopia veniva colpita dalla peggiore siccità degli ultimi 30 anni, con un aumento di 10 milioni nel numero di persone a rischio di insicurezza alimentare.

Abiy, oromo e premio Nobel

Nel 2018, di fronte a una protesta che non sembrava intenzionata a scemare, Desalegn ha rassegnato le dimissioni e, dopo che i due precedenti capi di governo erano stati entrambi di etnia tigrina, il parlamento ha affidato la guida del Paese ad Abiy Ahmed, un Oromo.

L’inizio del suo mandato ha rappresentato una vera e propria svolta, con la liberazione di detenuti politici, la riabilitazione di gruppi di opposizione che erano stati messi al bando, l’abolizione della censura sulla stampa, la nomina di una donna sia alla presidenza dello Stato sia a quella della Corte suprema e, soprattutto, la tanto agognata pace con l’Eritrea, provvedimento che nel 2019 ha fatto conseguire ad Abiy il premio Nobel per la pace. Sembrava un sogno, l’inizio di una nuova era di prosperità. Peccato che l’anno dopo l’Etiopia era di nuovo in guerra.

Stato (non) monolitico

Per capire questo tragico ritorno al passato, bisogna partire dalla considerazione che l’Etiopia non è mai stata, e non lo è tutt’ora, uno Stato monolitico. La sua è una storia di molti popoli, ognuno con la sua cultura, la sua religione e i suoi modi di vita. Popoli che non di rado sono stati in conflitto tra loro, stringendo alleanze ogni volta diverse, pronte a sciogliersi per costituirne altre a seconda dei bisogni. E, in quest’ottica, disposti a coalizzarsi quando la minaccia era esterna e l’interesse comune.

Ne sa qualcosa l’Italia che, il primo marzo 1896, ha subito ad Adua la più grande sconfitta militare mai occorsa a uno Stato coloniale in terra d’Africa: le nostre autorità, avendo constatato i forti contrasti tra i vari gruppi feudali di allora, non avrebbero mai immaginato che questi riuscissero a unirsi così efficacemente, e in breve tempo, per mettersi al servizio di un potere imperiale che molti di loro consideravano opprimente.

Ciò che in Etiopia è sempre stato combattuto è il tentativo di uniformare tutto. Non a caso, l’appiattimento collettivista imposto dalla dittatura comunista di Menghistu negli anni ‘70 non ha tardato a trovare un’opposizione sempre più determinata, fino a giungere al suo rovesciamento nel 1991. Quel ribaltamento è stato possibile anche grazie all’alleanza tra i due leader dei fronti di liberazione del Tigray e dell’Eritrea, subito però di nuovo divisi all’indomani del successo e addirittura in guerra tra loro pochi anni dopo: il conflitto tra Asmara e Addis Abeba del 1998-2000, che ha causato diverse decine di migliaia di morti per parte, è scoppiato apparentemente per futili rivendicazioni territoriali ma soggiaceva a una tensione che covava da tempo.

Due anni dopo la fine delle ostilità, una commissione internazionale appositamente costituitasi ha decretato che l’area contesa fosse da assegnarsi all’Eritrea, ma l’Etiopia ha rifiutato tale deliberazione per 16 anni, fino a quando, un paio di mesi dopo la sua nomina, Abiy non ha deciso di accettarla. La cosa non è piaciuta ai dirigenti regionali del Tigray, che consideravano la striscia contesa, circostante la cittadina di Badme, come territorio proprio.

Per di più, nell’autunno 2019, il premier etiope ha fondato una nuova formazione politica, il Partito della prosperità, con l’intenzione di riunire le varie componenti della coalizione di governo. Il potente Fronte popolare di liberazione del Tigray, che fino ad allora aveva tirato le file della politica nazionale, ha deciso di non aderire, passando di fatto all’opposizione.

L’uso delle armi

E qui veniamo a uno dei grandi difetti dell’Etiopia, forse il più grande: il ricorso alle armi. Studiandone la storia, non si può evitare di provare sgomento di fronte alla successione di sanguinosi conflitti armati esplosi con troppa facilità. A questa deriva ha contribuito senz’altro la compresenza di culture forti, ciascuna sostenuta da grande orgoglio nazionalista. Poi anche la difficoltà di condividere risorse, terra e acqua in primis. Queste da sempre oggetto di scontro, ora lo sono ancora di più a seguito della recente crescita demografica, del cambiamento climatico e del land grabbing. In più, con la vertiginosa crescita economica degli ultimi anni, si sono aggiunti i lucrosi affari di compagnie di tutto il mondo.

Quando nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, il governo etiope ha deciso di rinviare le elezioni, le autorità tigrine non hanno nascosto il loro disaccordo e hanno deciso di organizzarle autonomamente nella propria regione. Se tale chiamata alle urne, svoltasi a settembre, aveva tutto il sentore di un tentativo di secessione, ben più grave è stato l’attacco «preventivo» compiuto dall’esercito regionale tigrino contro alcune basi regionali federali nella regione, uccidendo molti soldati e impossessandosi di gran parte degli armamenti lì presenti. L’escalation militare così innescata ha portato a un’ennesima terribile guerra, con la solita sequela di fasi alterne a favore di uno o dell’altro dei contendenti, massacri compiuti anche contro i civili da ambo le parti, due milioni di sfollati in stato di enorme indigenza, smantellamento dei già precari servizi sanitari, abbandono delle attività agricole, destrutturazione dei tessuti sociali, spese militari esorbitanti per dotarsi dei più recenti ritrovati della tecnologia bellica, nonché oltre 600mila morti.

A rendere il conflitto ancora più cruento è stato l’ingresso dell’Eritrea a fianco dell’esercito federale etiope, contro gli odiati vicini del Tigray. Qualche speranza di pace si è fatta strada dopo gli accordi, siglati a Pretoria il 2 novembre scorso, che prevedono il disarmo dell’esercito tigrino, nonché il ritiro di quello eritreo e delle milizie regionali amhara che appoggiavano le forze armate federali. Nel contempo, però, sembrano riacutizzarsi le tensioni contro la regione oromo.

Progresso e retaggi feudali

Quando ci siamo ormai addentrati nel XXI secolo da oltre 20 anni, l’Etiopia continua a presentare un’incredibile coesistenza di eccellenze nel campo del progresso e di retaggi feudali. Addis Abeba, sede dell’Unione africana e di ben 115 ambasciate, è uno dei principali centri politici internazionali fin dagli anni ‘60, ma il Paese sembra proprio non riuscire a trovare una formula di governo che possa soddisfare le circa 80 etnie in esso presenti. I «fattori propri dell’identità di ciascun popolo» e la «globalizzazione uniformante» di cui parlava il Papa, in Etiopia non risultano opposti, ma si coniugano in un mix micidiale dagli effetti troppo spesso tragici. Come non ricordare Abraham Demoz, il linguista eritreo che, nel 1968, aveva scelto l’eloquente titolo «I molti mondi dell’Etiopia» per un suo intervento presso la Royal african society di Londra? La relazione dello studioso iniziava così: «L’Etiopia è la disperazione del classificatore compulsivo».

Alberto Zorloni

Il Paese in cifre

- Repubblica federale di Etiopia

- Superficie: 1.127.127 km2 (3,7 volte l’Italia).

- Popolazione: 121 milioni (2022).

- Indice di sviluppo umano (posto nella classifica): 175/191 (2021).

- Pil procapite annuo [PPP$]: 2.360.

Nota: PPP$ significa «dollari in parità di potere d’acquisto», tiene conto dei livelli dei prezzi nel paese.

Hanno firmato il dossier:

Marco Marini

Missionario della Consolata, è in Etiopia dal 2017. È stato superiore dei missionari in Etiopia fino al 2022 e ora è amministratore. Ha lavorato anche in Kenya, Italia, Canada. È stato consigliere generale dell’Imc.

Alberto Zorloni

Veterinario tropicalista, ha lavorato in diverse attività di sviluppo in Etiopia e in altri paesi africani. Tra le sue pubblicazioni: Etiopia, una storia africana, ed. Dissensi, 2016; Ripartire da ieri, Emi, 2015.

Marco Bello

Giornalista, direttore editoriale MC.

Si ringraziano

Fratel Domenico Brusa per i suoi appunti e la consulenza sulla presenza Imc in Etiopia. Padre Marco Marini per il suo apporto da Addis Abeba.

Foto e copertine

Tutte le foto del dossier (se non specificato) provengono dall’Archivio fotografico storico dell’Imc e furono realizzate su lastre fotografiche. Le più antiche risalgono alla fine degli anni ‘10 del secolo scorso.

![]()

«Con

«Con