Testi in memoria di don/padre Giovanni Calleri di: Ernesto Billò, Margherita Allena, Ugo Pozzoli, Corrado Dalmonego e scritti vari dagli archivi Imc

A cura di: Gigi Anataloni

Foto: da Archivio fotografico MC e famiglia Calleri

Sommario

«Se dovessi morire, è per una grande causa» (G. Calleri)

Missione straordinaria, difficile e dura.

Da Carrù al rio Alalaú: quando l’amore non ha confini «Non si accontentava delle mezze misure».

Padre Calleri nel ricordo degli Yanomami Da napë a xori

I ricordi della sorella, monaca di clausura Il coraggio di fare il bene bene.

Padre Giovanni Calleri, la forza dell’esempio.

Bibliografia essenziale.

Missione straordinaria, difficile e dura

Un giovane prete, missionario esemplare per generosità e coraggio. Un turbine di attivismo e di apostolato che sa coinvolgere, sorprendere, trascinare i giovani e i meno giovani. Padre Giovanni Calleri, carrucese (di Carrù Cn), perde la vita a soli 34 anni, tutti fervidamente vissuti. La perde in Brasile, nella foresta amazzonica, il 1° novembre 1968, durante una spedizione da lui guidata fra gli indios Waimiri-Atroarí del rio Alalaú (o rio sant’Antonio). Partita da Manaus il 13 ottobre con intenti umanitari e pacificatori, padre Calleri sa che l’impresa è molto rischiosa, anche per lui che in precedenza ha già saputo vincere la diffidenza degli Yanomami.

Proprio per i suoi precedenti contatti con gli indios, padre Calleri era parso l’uomo giusto per tentare la mediazione nel conflitto tra indigeni e governo: sia ai suoi superiori della prelazia di Roraima, che alle istituzioni brasiliane, preoccupate di superare le tenaci ostilità di indios ancora non contattati alla realizzazione di una strada nella foresta lunga 800 chilometri, da Manaus (Brasile) a Caracas (Venezuela): la Br-174, un’arteria che poteva cambiare aspetto all’Amazzonia «aprendola alla civiltà», ma anche a colossali interessi economici e minerari, all’invasione delle terre da parte di coloni e alla diffusione di malattie e «vizi» dei «bianchi» sconosciuti agli indigeni.

Sentendosi invasi nei loro territori millenari, gli indios, con attacchi a sorpresa, avevano costretto l’impresa a interrompere i lavori a duecento chilometri da Manaus; e proprio lì doveva intervenire la spedizione guidata da padre Calleri (in tutto, compreso lui, otto uomini e due donne) per convincere i diversi gruppi di indigeni a spostarsi dall’area interessata dalla costruzione della strada. Certo erano in gioco interessi estranei allo spirito evangelico di un missionario; ma egli sapeva che il governo era determinato a fare la strada a ogni costo e che sui duemila indios Waimiri-Atroarí pesava la minaccia di sterminio sia con bombardamenti dal cielo che con rappresaglie da parte dell’esercito. Padre Giovanni era ben consapevole dei pericoli che avrebbero corso lui e i suoi compagni, sia per l’istintiva diffidenza degli indios, sia per le ambiguità del governo e gli enormi interessi in gioco; ma non gli mancavano coraggio e fiducia in Dio. «Se dovessi morire, si sappia che è stato per una grande causa», scrisse, partendo, alla famiglia a Carrù.

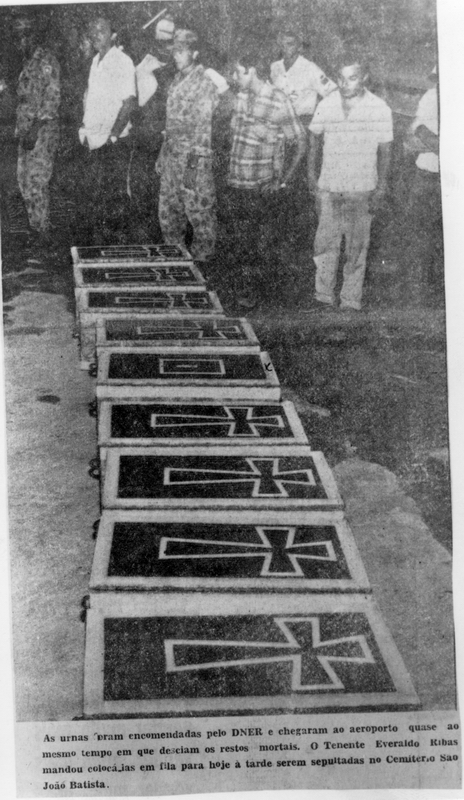

La spedizione partì a metà ottobre da Manaus, il 22 cominciò a entrare nel territorio conteso. Aveva tempo un paio di mesi per pacificare gli indios, poi l’esercito avrebbe avuto mano libera. Durante la spedizione sette messaggi radio raggiunsero Manaus in un’alternanza di speranze e di allarmi. Poi, dal 31 ottobre, la radio tacque: un silenzio carico di brutti presagi. Le ricerche partirono con grande ritardo il 7 novembre con ricognizioni aeree, e solo dal 24 novembre con pattuglie nella foresta, fino all’atroce scoperta del 30 novembre: nove cadaveri ridotti a scheletri spolpati dagli animali e dagli avvoltorni. Un massacro per il quale furono incolpati e puniti gli indios. Più avanti presero forza ipotesi inquietanti, come quella di un doppio gioco messo in atto da un membro della spedizione, unico sopravvissuto, in combutta con alcuni indigeni traditori e il governo, per favorire la soluzione drastica voluta da quest’ultimo contro gli indigeni.

Grande sconcerto si diffuse tra confratelli e amici in Brasile, commozione in Italia, nella sua famiglia e dovunque padre Giovanni era passato lasciando segni e semi di una presenza umana ed ecclesiale di singolare incisività. Fu vasta l’eco alla tivù, sui giornali nazionali e locali.

Ernesto Billò

Da Carrù al rio Alalaú:

quando l’amore non ha confini

«Non si accontentava delle mezze misure»

![]()

Cinquant’anni fa, padre Giovanni Calleri e otto dei suoi nove compagni di spedizione (sei uomini e due donne) furono massacrati dagli indios Waimiri-Atroarí nei pressi del rio Alalaú, nello stato di Roraima in Brasile. Volevano pacificare le comunità indigene e convincerle a spostarsi dal percorso della strada Manaus – Caracas, la Br-174, che il governo era deciso a costruire ad ogni costo invadendo i loro territori ancestrali e facendo piazza pulita di ogni resistenza. La spedizione aveva poche settimane di tempo per raggiungere lo scopo, ma troppi interessi erano in gioco. Un’impresa che si capisce solo nella logica dell’amore.

Nato nel 1934, ultimo di quattro figli (Maria, Margherita, Lucia le sorelle), a otto anni – nel 1942 – rimane orfano del padre Giuseppe, che, dopo alcuni anni vissuti da migrante in California, era tornato e aveva acquistato la cascina Pralungo a Morozzo (Cn). La mamma Lucia Massimino, rimasta vedova, deve far ricorso al proprio carattere forte, pratico, risoluto. Trasferisce i suoi in via Monasteroli a Carrù, e lì Giovanni – legato alle sorelle, specie a Margherita (poi suor Teresina), alla madrina e ai cugini – frequenta le prime classi elementari e la parrocchia retta allora da don Giorgio Oderda che consiglia per lui nell’ottobre ‘44 il passaggio alla quinta elementare nel piccolo seminario della diocesi di Mondovì a Vicoforte. E lo presenta così: «È un bravo giovinetto inclinato a pietà, assiduo nel servizio in chiesa e tra gli aspiranti di Azione Cattolica Può diventare domani un buon sacerdote». Giovanni ha solo dieci anni, e condivide quel distacco da casa con l’amico Antonio Servetti e con un ragazzo di qualche anno maggiore, Matteo Rino Filippi.

Da Carrù al seminario

Per Carrù e la Langa è un periodo drammatico sotto l’occupazione nazifascista. Il seminario tiene quei ragazzi al riparo dai rigori della lotta, ma non dai rigori di un’alimentazione di pura sussistenza. Giovani stomaci vuoti, bilanciati dalla spensieratezza dell’età e dall’impegno nello studio e nella preghiera. Nonostante quelle ristrettezze Giovanni comincia a manifestare vitalità, intraprendenza e ingegnosità non comuni. «Non si accontentava delle mezze misure», ricorda la sorella Margherita che di lì a poco sarebbe entrata, ventenne, nella clausura del Carmelo a Torino col nome di suor Teresina. La mamma fa fatica ad accettare come una benedizione quella duplice vocazione nata in famiglia, ma come non capirla? Sì, perché alla conclusione della quinta ginnasio, Giovanni – a differenza dei suoi due amici – sceglie di vestire la talare e di proseguire gli studi (filosofia dal 1950 al 1953 e teologia dal 1953 al 1957) nell’antico seminario maggiore di Mondovì Piazza. Lo fa con convinzione, anche se la mamma lo vorrebbe ingegnere.

A ogni fine d’anno ottiene risultati e giudizi più che buoni, e più che buone sono le relazioni stese da don Oderda sulla sua condotta nelle settimane estive in cui torna a casa per le vacanze: «Pietà profonda, volontà tenace, studioso con vocazione sicura». Col rettore del seminario don Giorgio Gasco, invece, qualche attrito e incomprensione non mancano per la vivacità e impulsività del giovane, tipica di una personalità in formazione desiderosa di agire sulle cose e sugli altri, con slancio e una certa autonomia, come dimostrano le sgroppate estive in bicicletta anche assai lontano e le avventurose uscite con i seminaristi più piccoli affidati alla sua assistenza negli anni ‘54-‘56. Nel dicembre del ‘56, quando è suddiacono, esprime al direttore del seminario il suo desiderio di diventare missionario. Un proposito al quale ha contribuito, dalla clausura, anche suor Teresina. I diretti superiori però rinviano a tempo imprecisato ogni decisione. Intanto le inattese difficoltà, gli inspiegabili ostacoli incontrati via via lo radicano ancor più nel suo sogno.

![]()

Vicecurato «dirompente»

Il 29 giugno 1957 Giovanni è ordinato prete (con Angelo Maritano, Efisio Caredda, Giovanni Crosetti, Armando Peano) da monsignor Sebastiano Briacca, vescovo di Mondovì. E subito va vicecurato festivo a Niella Tanaro, dove – giovane coi giovani – anima un ventaglio di proposte e di attività: dalle gite in bici in gruppo, al lancio – fallito – di una mongolfiera alta come il campanile, e tanto altro. Non tardano a venire espresse su di lui alcune riserve, specie dal parroco. Così nel maggio ‘58 il vicecurato scavezzacollo è trasferito nella remota Val Bormida. C’è sconcerto e dispiacere in paese, specie tra i giovani. Ma a Calizzano con don Suffia il rapporto è più fiducioso e costruttivo. «Ci impressionava per la grande devozione», ricorda un ragazzo d’allora, «anteponeva Dio a tutto e cercava di portare noi scalpitanti a fare lo stesso». Quindi, la partita di calcio si fa solo dopo vespri e benedizione. Le partite più memorabili da lui ideate sono quelle tra i «rossi» dello stato e i «neri» della chiesa (3-2; 3-3) seguite da accese tifoserie.

Intanto cresce in lui l’aspirazione a una vita diversa, in terra di missione. E cresce pure l’impazienza per l’assenso del vescovo che ancora non arriva. Tramite la sorella, don Giovanni contatta il Pime, Pontificio istituto missioni estere di Milano, e si reca da loro per un corso di esercizi spirituali. Ma da Mondovì arrivano ancora freni, sicché Giovanni sollecita suor Teresina: «Mettiti un po’ a pregare per me». Difficile però smuovere quei dubbi. La scusa è: scarsezza del clero. Scarsezza? Col seminario pieno? La sorella gli suggerisce di pregare e riflettere molto per conoscere bene la volontà di Dio. Pazienza ancora per un anno almeno. A fine 1959 è mandato come vicecurato a Farigliano, a due passi dalla sua Carrù e alle porte della Langa. Quel parroco lo accoglie bene e dà spazio alla sua estrosa intraprendenza. Don Giovanni si butta dunque più che mai ad animare il paese e i dintorni. Suscita adesioni e simpatie nei giovani che lo seguono in iniziative di vario richiamo. Così nasce nel gennaio ‘61 «A.gi.r.e.» (Associazione giovanile ricreare educando) che organizza spettacoli teatrali con la filodrammatica «Cit Farian Show», partite di calcio, concorsi ippici (con l’olimpionico Piero D’Inzeo), gare di moto, incontri di pugilato. Successi esaltanti e qualche inatteso e costoso flop. Mentre don Giovanni si appresta a inaugurare il nuovo stadio «Indemini» da lui tenacemente voluto e sostenuto, un incidente con la sua auto – nel quale muore un uomo – gli crea turbamenti. Dalla clausura intanto la sorella si preoccupa per lui, sollecita più volte in alto loco quell’assenso che tarda troppo. «Se ha veramente la vocazione missionaria, perché non lasciargliela assecondare presto?».

![]()

Il sogno della Missione

Finalmente nell’autunno 1962 giunge il via libera per un anno di preparazione presso il Pime. A Farigliano è amarezza generale quando lui stesso ne dà l’annuncio. «Ma quando Dio chiama…», dice. E il parroco, in appoggio: «Il suo ardente cuore non conosce limiti nel darsi agli altri. Troverà la forza di una totale offerta di sé per la salvezza di tanti». Parole profetiche. Il 28 settembre una folla lo accompagna fino a Villa Grugana, a Calco presso Lecco. Ma il postulandato (periodo di prova prima del noviziato) al Pime dura pochi mesi. Il direttore sospetta infatti che don Giovanni abbia ancora pendenze a Farigliano con la gestione di A.gi.r.e di cui è presidente, nonostante la regola precisi di tagliare con ogni impegno precedente. Con dispiacere gli consiglia di ritirarsi e il 14 dicembre lo dimette.

![]() Che fa don Giovanni? Su consiglio della sorella va a bussare alle Missioni della Consolata, da lui ben conosciute anche perché radicate da tempo nella Certosa di Pesio, nella stessa diocesi di Mondovì. Mons. Briacca, il suo vescovo, al quale vengono richieste informazioni canoniche sul suo conto, lascia, in una lettera del 12 gennaio 1963, la seguente autorevole testimonianza: «Attestiamo che don Calleri, di questa diocesi, ha sempre tenuto una condotta sacerdotale buona sotto ogni riguardo, dimostrando doti particolari di zelo, di volontà generosa, e carattere sereno e disinteressato. Lo crediamo bene intenzionato verso la vita missionaria, sulla quale ha insistito con frequenza. Crediamo possibile con la guida di provetti missionari, ottenere da lui una maggior fermezza di volontà nelle singole iniziative, ed un più equilibrato giudizio della giusta misura nelle attività esteriori, la qual cosa dovrà prefiggersi nel periodo di postulandato e di noviziato. Saremo lieti della sua buona riuscita».

Che fa don Giovanni? Su consiglio della sorella va a bussare alle Missioni della Consolata, da lui ben conosciute anche perché radicate da tempo nella Certosa di Pesio, nella stessa diocesi di Mondovì. Mons. Briacca, il suo vescovo, al quale vengono richieste informazioni canoniche sul suo conto, lascia, in una lettera del 12 gennaio 1963, la seguente autorevole testimonianza: «Attestiamo che don Calleri, di questa diocesi, ha sempre tenuto una condotta sacerdotale buona sotto ogni riguardo, dimostrando doti particolari di zelo, di volontà generosa, e carattere sereno e disinteressato. Lo crediamo bene intenzionato verso la vita missionaria, sulla quale ha insistito con frequenza. Crediamo possibile con la guida di provetti missionari, ottenere da lui una maggior fermezza di volontà nelle singole iniziative, ed un più equilibrato giudizio della giusta misura nelle attività esteriori, la qual cosa dovrà prefiggersi nel periodo di postulandato e di noviziato. Saremo lieti della sua buona riuscita».

A padre Delio Lucca, superiore regionale dei missionari della Consolata che chiede informazioni confidenziali, il direttore del Pime di Milano risponde illustrando le difficoltà avute con lui concernenti l’associazione A.gi.r.e, e così conclude: «Voglio sperare che quanto è successo possa servire a don Calleri per il futuro. Mi è sembrato un buon giovane, molto dinamico, ma bisognoso di incanalare le sue energie nell’obbedienza. Se sotto la loro guida diventerà un buon missionario, gioirò e ringrazierò il Signore».

Don Giovanni giunge così all’Istituto Missioni Consolata con la sua grande carica di vitalità e si sottomette volenterosamente alle sue regole. I superiori, apprezzando le eccezionali qualità organizzative del postulante, il suo grande spirito di dedizione e la non comune capacità comunicativa, lo aiutano a moderare gli ardori del suo carattere tanto fattivo ed esuberante.

![]()

Missionario della Consolata

Non risulta facile neppure il nuovo inserimento come postulante tra Rovereto e Rosignano; il percorso è ancora accidentato (e ci si mette di mezzo pure un’assurda lettera diffamatoria e l’eccessivo «scandalo» per la riproposizione a Merano – come già a Calizzano – di un incontro di calcio «Chiesa-Stato», col clero in campo coi calzoncini corti). Comunque, Giovanni trovò maggior comprensione e incoraggiamento: da Farigliano, da Mondovì e dalla maggior parte dei maestri della Consolata.

Giovanni comincia col mettere in ordine l’archivio a Rovereto, poi prende a organizzare mostre e giornate missionarie a Cortina, Merano, coinvolgendo anche villeggianti. Proprio non riesce a star fermo; le regole gli vanno strette, e fa corrugare qualche fronte. Qualche padre si lamenta, anche se – senza ammetterlo – ammira e invidia tanta vitalità, e quelle spiccate doti di persuasione.

L’ammissione al noviziato non è però «pacifica». Una relazione di padre Andrea Salvini riassume bene le qualità e i limiti di don Giovanni e determina la sua accettazione: «Lati negativi: don Calleri è portato all’indipendenza nell’assolvere gli incarichi ricevuti: non per ambizione ma per una certa frenesia nell’azione che lo spinge facilmente a strafare. Ha una salute di ferro e perciò non bada al riposo; passa i limiti soliti della resistenza propria e altrui. Chi lavora con lui presto si sfianca. Lati positivi: ha una pietà solida e costante, ha un vero entusiasmo per le missioni e lo comunica agli altri suscitando collaboratori e offerte nelle giornate missionarie. Ha un dono quasi eccezionale di persuasione con poche parole dette nelle prediche. Si accaparra l’aiuto disinteressato di volenterosi. Concepisce l’obbedienza in modo un po’ … spartano. Non rifiuta nessun comando e ubbidisce senza discussioni; però per agire fa notare che vorrebbe una certa libertà. Se lo si tiene imbrigliato con le redini tese in giusta misura si potrà avere da lui un rendimento ottimo; se non lo si controlla potrà avere sbandamenti per troppo zelo. Io spero che avremo in lui un bravo padre della Consolata».

Don Calleri passa alla casa del noviziato a Bedizzole, dove trascorre ancora due mesi di postulandato prima di iniziare il noviziato. Padre Giovanni Morando, maestro dei novizi, lo accompagna nell’anno del noviziato e al termine dell’anno scrive: «È di pietà sincera, di costumi irreprensibili, socievole nella convivenza, di obbedienza a volte un po’ ragionata. Ha dato segni decisamente buoni della sua vocazione ecclesiastico-missionaria e di grandi possibilità nel lavoro apostolico. La sua estrosa genialità organizzativa e la sua salute forte lo spingono a gettarsi senza limite. Ma occorre che chi lo dirigerà comprenda le sue capacità e doti, e sia deciso nell’esigere da lui il rispetto dei limiti stabiliti. Per altro, sotto quest’ultimo aspetto, l’impegno non gli è mancato». Padre Giovanni Calleri viene ammesso alla professione religiosa, pronuncia i voti il 12 gennaio 1965 e viene destinato alla prelazia di Roraima, Brasile.

![]()

La partenza

Il 4 febbraio 1965 tutta Carrù gli è attorno per la consegna del crocifisso; poi padre Giovanni si reca al Carmelo di Torino per congedarsi dalla sorella. Che di là dalla grata gli dice: «Ti auguro di poter lavorare tanti anni per il Signore; poi, come premio, il martirio». E lui: «Sarebbe la grazia più grande». La sera del 15 febbraio, accompagnato fino a Linate da un nugolo di parenti e amici, parte per il Brasile, destinazione Roraima, Amazzonia. Mamma Lucia lo segue, soffocando le lacrime, fino alla scaletta dell’aereo, fino a che quella veste bianca e quella barba nera scompaiono dentro. Non lo vedrà più. Solo qualche lettera affettuosa, qualche foto, una voce di lontano.

All’arrivo a Boa Vista il 22 marzo 1965, scrive al superiore generale: «Oggi termina il nostro viaggio. Tutto felicemente bene. Le devo esprimere viva e filiale riconoscenza per avermi data la possibilità di lavorare per le missioni, tanto più in un campo come questo. Molti miei amici sacerdoti mi invidierebbero sapendomi a lavorare in queste situazioni così bisognose. Cercherò senz’altro di fare del mio meglio per essere un po’ meno indegno di questa chiamata di predilezione. Per questo la ringrazio della sua paterna benedizione che già benevolmente mi diede alla partenza e ancora mi vorrà dare».

In Roraima si prepara al lavoro missionario applicandosi innanzitutto allo studio della lingua portoghese, e poi partecipa ai viaggi per contattare gli indios Yanomami che vivono lungo il fiume Catrimani, accompagnando padre Bindo Meldolesi che della zona della foresta è un buon conoscitore. Quando padre Bindo si ritira, padre Calleri continua da solo e, pur in mezzo a qualche dubbio e perplessità da parte dei superiori, cerca di stabilire in maniera permanente la missione al Catrimani. La missione viene piantata lungo il fiume, perché considerato dagli indigeni luogo neutro di scambi e di incontro con altri gruppi.

Dopo quei primi contatti con il mondo indigeno, padre Giovanni così scrive nel luglio del 1965 ai suoi familiari: «Qui ho avuto impressione improvvisa di trovarmi in un paradiso terrestre. Tutto diverso, quasi completamente, dalla nostra Europa. Uomini e cose. Tutto a base di natura: come uscita dalle mani di Dio. C’è da imparare molto prima di insegnare. Pensavo che solo noi, civilizzati, fossimo capaci a vivere. Credo ora che sia diverso, soprattutto moralmente».

Catrimani

![]() In quel periodo padre Giovanni ha la fortuna d’incontrare padre Silvano Sabatini, amministratore di tutto il gruppo dei missionari in Brasile e appassionato del mondo indigeno, che lo comprende e lo accompagna nel suo intento di iniziare una forma nuova di evangelizzazione tra le popolazioni delle foreste che non sia la tradizionale «desobriga» (visite periodiche alle comunità per adempiere agli obblighi fondamentali di messa, confessione e comunione), utilizzata dai missionari in passato. Sono gli anni in cui gli effetti del Concilio Vaticano II si fanno sentire impellenti ed esigono una rivisitazione della prassi tradizionale della missione. Padre Giovanni è pronto alle nuove sfide e a continuare con impegno il suo lavoro nella missione del Catrimani.

In quel periodo padre Giovanni ha la fortuna d’incontrare padre Silvano Sabatini, amministratore di tutto il gruppo dei missionari in Brasile e appassionato del mondo indigeno, che lo comprende e lo accompagna nel suo intento di iniziare una forma nuova di evangelizzazione tra le popolazioni delle foreste che non sia la tradizionale «desobriga» (visite periodiche alle comunità per adempiere agli obblighi fondamentali di messa, confessione e comunione), utilizzata dai missionari in passato. Sono gli anni in cui gli effetti del Concilio Vaticano II si fanno sentire impellenti ed esigono una rivisitazione della prassi tradizionale della missione. Padre Giovanni è pronto alle nuove sfide e a continuare con impegno il suo lavoro nella missione del Catrimani.

La missione del Catrimani diventa il suo mondo per due anni. Vi si stabilisce evitando, per quanto possibile, il viaggio di 600 km lungo il fiume per ritornare a Boa Vista, la sede della Prelazia. Le sue giornate sono scandite da due ore di preghiera il mattino con la celebrazione dell’eucaristia in privato, e dieci ore di lavoro con gli indigeni. Nel suo bagaglio missionario c’era la concezione di una missione tradizionale ben strutturata, che ben presto accantona per ridurre all’indispensabile le costruzioni. Mette in piedi una capanna che gli possa servire da casa e alcuni magazzini. Avvicina la gente e da loro cerca di imparare la lingua: per lui è una priorità. Cura le persone con le poche medicine che ha a disposizione. Non regala niente, anche perché la gente già conosce il baratto. Offre oggetti indispensabili in cambio di ore di lavoro («mamo» sono dei cartoncini che usa come «moneta di scambio» in base alle ore di lavoro fatte). Disbosca, costruisce una pista per piccoli aerei per facilitare i contatti con la sede centrale senza dover sobbarcarsi i viaggi in fiume, dissoda terreno per piccole coltivazioni.

La gente impara a conoscerlo e collabora volentieri con questo straniero gentile, rispettoso e tanto laborioso. L’inizio di questa missione è incoraggiante. Padre Calleri non è ancora del tutto consapevole di quanti interessi esistano dietro a questa foresta lussureggiante e impenetrabile. Sa che il governo centrale del Brasile vorrebbe costruire una strada che va verso il Nord del paese e che dovrebbe passare proprio in mezzo ai luoghi dove abitano gli indigeni. Ma non sa che tutto questo è però solo la punta di un iceberg.

![]()

Il missionario si converte

Padre Sabatini intanto gli consiglia di seguire un corso di antropologia a Belém, dove insegna un missionario, buon conoscitore della realtà indigena. Padre Giovanni abbandona così il Catrimani e gli indios fra i quali, come confessa lui stesso, aveva cominciato a costruire il suo «nido» e si reca a Porto Alegre, nel Sud del Brasile, per seguire un corso di studi antropologici e allo stesso tempo offrire il suo aiuto di ministero in una parrocchia della città. È proprio questa interruzione del lavoro a Catrimani che gli permette di rivedere quanto finora realizzato e tracciare un piano per il futuro.

Ecco alcune linee-guida da lui maturate:

- Le popolazioni indigene non devono essere «colonizzate o civilizzate» per poterle evangelizzare. Il missionario deve innanzitutto avvicinarsi a loro con grande stima e attenzione. Deve andare a scuola da loro per apprenderne la lingua, la cultura e le credenze.

- L’approccio missionario ha bisogno di una radicale conversione. Gli indios non devono abbandonare la lingua e cultura per diventare «cristiani». Il missionario deve rispettarli, solidarizzare con loro, e non «imporre» i valori cristiani per farli giungere presto al battesimo. Questa fase di pre-evangelizzazione può avere una durata molto estesa. Il missionario non deve accelerare questo cammino di conoscenza, ma sottomettersi al loro ritmo di apprendimento e di crescita.

- È possibile una promozione umana dell’indio? La risposta è affermativa ma sempre nel rispetto del suo cammino. Il criterio deve essere quello del «completamento» e non quello della «sostituzione», come è stato fatto troppo spesso in passato.

- Bisogna fare sì che gli indios vengano a contatto con altre culture e realtà di vita perché anche per essi ci possa essere crescita e sviluppo. Il totale isolamento a cui la foresta li ha finora relegati ha impedito loro un naturale sviluppo (idea non più condivisa dai missionari oggi, ndr).

- Una promozione umana e cristiana potrà avvenire attraverso l’utilizzo di quattro mezzi: la salute, il lavoro, la giustizia, l’elevazione intellettuale.

- Il missionario, pertanto, deve innanzitutto credere che l’indio è un uomo libero, ha personalità, ha cultura, ha dignità, ha diritti, ha una patria che è la foresta.

Oltre a studiare, padre Calleri offre il suo aiuto pastorale in una parrocchia di Porto Alegre. Anche qui, la sua creatività, il suo slancio giovanile e impegno vulcanico, fanno sì che al termine degli studi, la gente e i sacerdoti desiderino che la sua presenza continui. Lo ricorda lui stesso in una lettera ai familiari del luglio ‘68: «Sono stato nel Sud del Brasile per fare un due tre corsi… E laggiù dove ero ospite feci una mezza rivoluzione, tanto che manco più riuscivo a venirne via: da Roraima mandavano una serie di telegrammi, della necessità del mio ritorno per un lavoro urgente tra gli indios; e di là, da Porto Alegre, rispondevano con sottoscrizioni a valanga per chiedere la mia permanenza là. Alla fine, ne venni fuori, ma con un sacco di nostalgia».

![]()

Salvare i Waimiri-Atroarí

Intanto nuove difficoltà si affacciano. Il governo brasiliano, costretto a sospendere i lavori per la costruzione della strada Manaus-Venezuela a causa di tribù ostili, richiede ufficialmente l’intervento della Prelazia di Roraima per un’opera di pacificazione. La strada che deve attraversare l’area indigena rischia di compromettere l’esistenza stessa di vari gruppi di indios a causa della distruzione del territorio, del contagio di malattie sconosciute agli indigeni e delle violenze perpetrate da lavoratori e minatori abusivi che inquinano il territorio alla ricerca di oro. La prelazia costituisce una commissione per studiare il problema in maniera da permettere da un lato di salvare gli indios e dall’altra di offrire al governo statale la possibilità di continuare la costruzione della strada Br-174. Di tale commissione padre Calleri è il segretario. La soluzione diocesana contempla un processo lento di avvicinamento, di conoscenza della popolazione e poi uno spostamento dei vari gruppi di indios in aree più sicure.

Padre Giovanni viene inviato dalla Diocesi di Roraima a Manaus per convincere le autorità governative della bontà del progetto dei missionari. E qui avviene invece un cambio di programma. Lo stesso padre Calleri, che tanto successo ha ottenuto con gli Yanomami, pare l’uomo giusto per l’impresa di capitanare una spedizione pacificatrice governativa. La missione è difficile e rischiosa. Egli aderisce alla proposta e accetta, pur sapendo che nessuna delle decine di persone partite negli ultimi anni per avvicinare quelle tribù aveva fatto ritorno.

Mentre da Manaus già si accinge alla partenza, ne dà notizia alla famiglia esponendo i motivi della sua decisione:

«Cara mamma e care sorelle,

[…] Vi dò una notizia: mi trovo in questo momento a Manaus, capitale dell’Amazzonia, per preparare una missione straordinaria: stavolta è molto difficile e dura. Il governo nazionale, che sta costruendo una grande strada intercontinentale tra il Brasile e il Venezuela, e detta strada è costretta a passare in una zona occupata completamente da Indios ferocissimi, di dove nessuno è mai riuscito a venir fuori vivo, ha chiesto ufficialmente l’intervento del nostro Istituto, il quale scelse me per eseguire l’impresa. Centoventi persone, in questi ultimi anni, hanno perso la vita sotto le frecce degli Indios, nel tentativo di pacificarli. La cosa è parecchio grossa: ne parlano giornali e radio.

L’Istituto, attraverso il Superiore Generale, che venne appositamente in Roraima, non mi obbligò, è logico. Ma io accettai. Il coraggio non mi è mai mancato. Se il nostro Istituto non accettava di intervenire erano duemila indios che venivano massacrati con bombardieri. Inoltre, trattandosi di un’impresa altamente umanitaria, sono certo che Iddio penserà a dare una mano anche Lui. Non è nemmeno il caso di dirvi di pregare. Già lo farete e lo farete fare.

Sinceramente, non sono sicuro di farcela. Ci metterò, però, tutta la prudenza e lo studio per evitare momenti brutti. Ma una cosa è certa: che questi gruppi di Indios sono espertissimi nel cogliere l’individuo quando meno se lo aspetta. Che lo Spirito Santo mi mandi la sua luce quando sarà tempo! In Catrimani, ora, le nove tribù con cui sono venuto in contatto, sono miei amici, molto … È costato parecchio duro lavoro, ma tutto andò bene: questa volta, invece, non lo so…

Sono con Dio e la sua buona collaborazione.

[…] Arrivederci presto!

Giovanni».

Con queste ultime parole padre Calleri presagisce la fine che toccherà a lui e ai suoi compagni di spedizione, poche settimane dopo.

Ernesto Billò e Margherita Allena

(con inserzioni da pubblicazioni dei missionari della Consolata)

Padre Calleri nel ricordo degli Yanomami

Da napë a xori

Da «straniero / nemico» a «parente / amico». Tradotte e trascritte quasi letteralmente, tre interviste a Yanomami che raccontano i primissimi incontri tra gli indios e padre Calleri, testimonianze del passaggio dalla diffidenza all’accettazione. L’originale è registrato in video.

Lavorare insieme

Intervista a Pedro Yanomami (di circa 80 anni) realizzata presso la comunità dei Maamapi theri, il 20 gennaio 2015.

«Inizialmente, [padre] Bindo [Meldolesi] abitò qui da solo e fece la pista di atterraggio. All’inizio abitò da solo e ci chiese di aiutarlo nel lavoro. Lui fece in questo modo: ci nutrì e si fece nostro amico. Lui disse così: “Io sono padre Bindo, sono veramente un padre”.

In seguito, aumentò il numero delle persone, [alla missione Catrimani]. È arrivato padre Calleri, scendendo con l’aereo. Con lui noi lavorammo. Padre Calleri ci chiese di lavorare».

[Interviene Teresa, moglie di Pedro] «Io, per prima, cinsi il mio collo con collane di perline. Quando altre donne videro che io avevo molte perline, rimasero felici e lavorarono con intensità alla pista di atterraggio. Noi donne lavoravamo e ricevevamo [in compenso] perline di vetro».

[Pedro continua] «Solamente i padri [i missionari e i loro aiutanti] arrivavano [a poco a poco] e aumentavano. Loro dicevano così: «Noi siamo padri; noi ci prenderemo cura di voi», e ancora: “Non ci sono altri napëpë [pl. non Yanomami o stranieri] che siano vostri amici”. I padri non mi alloggiarono in una casa di paglia, ma in una casa di assi. I padri costruirono la mia casa di assi, ben protetta. Loro mi chiamarono per abitare vicino. In quella direzione, dall’altro lato del fiume, avevamo una casa, ma loro mi chiamarono per abitare su questa sponda, vicino. Loro [i padri] iniziarono la scuola. Padre Giovanni, per primo iniziò ad insegnare. Lui consegnava [per il lavoro] biglietti [una forma di moneta che si chiamava mamo (occhio)], [in cambio] di questi biglietti distribuiva utensili. Così faceva padre Calleri. Disegnava molti biglietti [con simboli diversi corrispondenti alle ore di lavoro]. Con questi ricevevamo oggetti e utensili. Così faceva padre Calleri.

Con molto impegno, padre Giovanni scriveva nel quaderno la mia lingua. Io gli insegnai la mia lingua. Padre Giovanni diceva: “Insegnami la lingua yanomae”, perciò io gli insegnai. Gli insegnai il nome degli animali: “Questo è un tapiro, questo è un pécari, questa è una scimmia ragno, questa è una scimmia urlatrice, questo è una scimmia cebo, questa è una tartaruga di terra”, così gli dicevo. Così lui imparò a parlare molto bene».

I primi contatti

Interviste a Alexandre (nascita: 1961) e Xirixana (nascita: 1956) realizzate presso la comunità degli Hawarihixapopëu theri, il 18 gennaio 2015.

![]() «L’indio [di etnia Ticuna, chiamato] Peruano, accompagnava padre Calleri che distribuì alcuni oggetti [ami, forbici, ecc.] agli Yanomami che con lui visitarono le loro comunità [si riferisce ai primi viaggi esplorativi per contattare i vari gruppi risalendo il fiume Catrimani; era normale lasciare allora dei piccoli regali come riconoscenza per l’accoglienza ricevuta e per dimostrare la volontà di un incontro pacifico, ndr].

«L’indio [di etnia Ticuna, chiamato] Peruano, accompagnava padre Calleri che distribuì alcuni oggetti [ami, forbici, ecc.] agli Yanomami che con lui visitarono le loro comunità [si riferisce ai primi viaggi esplorativi per contattare i vari gruppi risalendo il fiume Catrimani; era normale lasciare allora dei piccoli regali come riconoscenza per l’accoglienza ricevuta e per dimostrare la volontà di un incontro pacifico, ndr].

Due Yanomami, lo zio di Juruna – questo [giovane] seduto lì – e il marito dell’anziana madre [Andina], trasportarono alcuni utensili e gli alimenti dei due: di padre Calleri e di Peruano.

Inizialmente solo padre Calleri arrivò fino alla comunità di Hawarihi [quella di Alexandre, localizzata lungo il fiume Lobo d’Almada, affluente di destra del fiume Catrimani] e raggiunse le altre comunità degli anziani [lett. «antenati», perché molti di loro sono già morti, ndr]. In seguito, giunsero altri [insieme al padre].

In seguito, chiamò altri [abitanti] di questa regione. In questo modo, vide le necessità degli anziani e conobbe la loro cultura: l’amaca di cotone [coltivato nella piantagione], la mandibola di pecari per lisciare l’arco.

Padre Calleri osservò e provò [gli utensili degli Yanomami]: “Si fa così con questo?”. Vedendo l’utensile di denti di aguti [un roditore, ndr] legato al braccio, domandò: “Come lo fate?”. Gli anziani Yanomami insegnarono a padre Calleri: “In questo modo fabbrichiamo la punta [di freccia chiamata] atarihi; invece così, dopo avere ritorto [le fibre vegetali], prepariamo la corda per l’arco”.

![]() In questo modo, Calleri vide con i suoi occhi le difficoltà degli anziani [che confezionavano i loro utensili]: le donne cuocevano la focaccia di manioca sulle pietre, grattugiavano i tuberi di manioca [sfregandoli] sulla corteccia dell’albero operema. Vide le donne che facevano fatica: spremevano la polpa di manioca nei piccoli cesti ikatoma. Vedendo tali necessità, padre Calleri li aiutò, li aiutò veramente. Dopo averli aiutati, li chiamò: “Venite qui”. Gli anziani Yanomami andarono ad aprire la pista di atterraggio.

In questo modo, Calleri vide con i suoi occhi le difficoltà degli anziani [che confezionavano i loro utensili]: le donne cuocevano la focaccia di manioca sulle pietre, grattugiavano i tuberi di manioca [sfregandoli] sulla corteccia dell’albero operema. Vide le donne che facevano fatica: spremevano la polpa di manioca nei piccoli cesti ikatoma. Vedendo tali necessità, padre Calleri li aiutò, li aiutò veramente. Dopo averli aiutati, li chiamò: “Venite qui”. Gli anziani Yanomami andarono ad aprire la pista di atterraggio.

Padre Calleri orientò gli anziani Yanomami: il gruppo degli Opikitheri [di língua yaröame], quelli della comunità di Tooropi, quelli del fiume Hwayau, quelli della comunità Kaxipii, altri Yanomami del fiume Catrimani, quelli [provenienti dalla] comunità di Korihana. Tutti questi anziani Yanomami, insieme aprirono la pista di atterraggio.

In seguito, per il servizio prestato, padre Calleri distribuì i machete che aveva portato da Manaus.

Calleri aiutò gli anziani che, per questo, rimasero molto contenti. I nostri antenati fecero grande amicizia con padre Calleri. Tutti gli abitanti delle comunità di Tooropi, di Hwaia u, di Kaxipi u, gli Yawari. Tutti strinsero amicizia con lui, ma lui fu ucciso».

![]()

La paura delle donne

Dall’intervista a Fátima (nascita: 1956) realizzata presso la comunità degli Hawarihixapopëu theri, il 17 gennaio 2015.

«Anticamente, padre Calleri arrivò fra di noi, nella regione chiamata Kaxipi [sulla riva del fiume Jundiá, affluente del medio fiume Catrimani]. Solo gli adulti [non ebbero paura e] continuarono a cantare mentre lui [Calleri] ascoltava. Lui [Calleri] chiese loro di continuare a cantare e, dopo aver deposto al suolo le sue cose [forse un registratore], li fece danzare. Mentre gli anziani cantavano, noi ragazze ci chiedevamo: “Perché stanno cantando?”.

Dentro [alla casa comunitaria], al fondo, io rimanevo nascosta [fra le foglie] perché avevo paura. [Io pensavo che] I padri potessero rubare le donne, per questo ebbi paura e, in silenzio, rimasi nascosta. All’inizio avevamo molta paura. Ebbi paura perché era arrivata la notizia che alcuni napëpë [plurale di napë] che avevano risalito il fiume, durante una visita al popolo Yawari, avevano portato [via] con sé alcune donne».

[Anni dopo, Fatima divenne l’aiutante della suora infermiera nel dispensario della missione del Catrimani].

![]()

I ricordi della sorella, monaca di clausura

Il coraggio di fare il bene bene

Il Carmelo dello Spirito Santo è una piccola oasi di tranquillità e silenzio nella già tranquilla prima collina torinese. Da anni i missionari della Consolata che vivono in Casa madre a Torino offrono il servizio come cappellani di questa piccola comunità di suore di clausura che, con fede e tanta simpatia, accompagnano al ritmo della preghiera anche la nostra missione nel mondo. Da tanti anni, però, c’è un altro motivo di contatto e comunione fra le nostre due comunità.

Nel 1946, con un viaggio reso complicato dai postumi della guerra, una giovane ragazza di Carrù, entrò in monastero per donare interamente la sua vita al Signore, lo sposo amato. Oggi, è un’arzilla vecchietta che sta per compiere 92 anni alla quale chiedo di ripercorrere per l’ennesima volta la storia di suo fratello, di raccontarmi com’era questo padre Giovanni Calleri, missionario della Consolata ucciso in Amazzonia cinquant’anni fa, il 1° novembre 1968.

«Padre Giovanni lo conoscevo bene, eccome, l’ho tirato su io da bambino – inizia a ricordare suor Teresina. Era un bambino vivace, molto vivace… un po’ furbetto. È stato con la cresima che, secondo me, Giovanni ha ricevuto una grazia speciale. È diventato più aperto, ma anche più disposto alla preghiera».

Le chiedo che cosa avevano pensato in famiglia a proposito della sua decisione di entrare in seminario e poi, in seguito di diventare missionario.

Suor Teresina risponde di getto. Sorvola sulla famiglia – del resto in quei tempi, soprattutto nelle nostre campagne – era cosa comune mandare i figli a «studiare dai preti». Ricorda invece che il parroco, guardando forse il carattere vivace del ragazzo, era contrario al suo ingresso in seminario. Pensava che non fosse la sua strada, che avrebbe avuto delle delusioni. Giovanni venne aiutato nel suo proposito da una catechista che lo conosceva bene e, soprattutto, ne vedeva alcuni aspetti di bontà. Si capiva che dietro a tanta vivacità si nascondevano una creatività e una attitudine verso la pietà davvero speciali. Così quando sua sorella entrò nel Carmelo, lui entrò nel seminario di Mondovì.

«Quando invece decise di andare in missione ci preoccupammo tutti un po’ – continua suor Teresina -, in diocesi aveva mille impegni, tantissime attività iniziate e ci chiedevamo tutti come avrebbe potuto lasciare tutte queste cose per iniziare un nuovo cammino. Del resto, la sua prima esperienza di formazione missionaria con il Pime di Milano finì anche per questo motivo. I suoi nuovi superiori si accorsero che continuava ad essere attaccato alla sua precedente realtà pastorale e gli consigliarono di tornare ad essa e di dedicarsi anima e corpo alla parrocchia e alle attività ad essa legate».

Fu una delusione, il dover tornare indietro?

«Certamente lo fu. Quell’anno, si era all’inizio della novena di Natale, venne a trovarmi e a confidarsi con me. Giovanni aveva nel cuore la missione, voleva andarci. Mi disse che aveva chiesto ai Salesiani che, però, pur avendo istituti scolastici e missioni all’estero, non gli avevano assicurato di poterlo mandare. Lui aveva bisogno di trovare un Istituto missionario. Solo gli bastò guardare ancora più vicino».

«In quegli anni, qui al Carmelo, avevamo già un cappellano missionario della Consolata, padre Creola. Misi Giovanni in contatto con lui e così iniziò il percorso di formazione con il vostro Istituto. Ne fu contento, si trovò immediatamente bene, in mezzo a tanti piemontesi come lui, si è subito sentito il benvenuto».

Suor Teresina conosceva però bene suo fratello e dovette intervenire con la preghiera e un paio di lettere ai superiori di padre Giovanni per far sì che riuscisse a coronare il suo sogno.

«È vero, lo hanno fatto tribolare non poco prima di dargli il via. Giovanni era un tipo vulcanico, difficile da inquadrare in uno schema. Io ogni tanto scrivevo ai suoi superiori dicendo che avessero comprensione, che Giovanni era buono, di tenerlo perché sicuramente avrebbe fatto del bene. Chi ne ha visto la stoffa e lo ha capito è padre Giovanni Morando, che fu suo maestro di noviziato. Lo prese davvero a cuore».

Chissà che gioia quando padre Morando scoprì che il suo novizio aveva una sorella monaca di clausura di nome «Suor Teresina». Aveva un’autentica devozione per Suor Teresina di Lisieux.

«Quando lo seppe mi scrisse subito. Del resto Santa Teresina è patrona delle missioni, il mese missionario inizia con la sua festa, e io stessa mi sento missionaria in prima linea, qui dal Carmelo, accompagnando con la preghiera tutti i missionari. Santa Teresina mi ha ispirato. Devo a lei anche la mia vocazione visto che è maturata dopo aver letto il suo “Storia di un’anima”».

Chiedo a suor Teresina qual è l’ultimo ricordo che ha di suo fratello.

Chiedo a suor Teresina qual è l’ultimo ricordo che ha di suo fratello.

«Prima di partire per il Brasile venne a salutarmi e a celebrare qui l’Eucaristia. Ricordo le ultime parole che gli dissi: “Ti auguro di lavorare, di fare tanto bene e alla fine, se Dio vorrà… il martirio”. Mi rispose: “Sarebbe la grazia più bella”. È un martirio per il quale si è preparato, nonostante il poco tempo in cui è rimasto in Brasile. Si era reso conto che qualcosa non andava con quella spedizione in cui poi perse la vita, che qualcuno gli remava contro. È andato avanti lo stesso, con tenacia, ispirato dall’ideale della salvezza dell’uomo, di questi indios a cui si era donato. Ha resistito anche di fronte a chi gli consigliava di lasciar perdere, che era troppo pericoloso. Questa sua fortezza basterebbe a considerarlo un martire della carità».

Vedo che suor Teresina è stanca. Continuerebbe a parlare di suo fratello, lo si legge negli occhi, ma forse è meglio fermarci. Le faccio un’ultima domanda e le chiedo quale caratteristica di suo fratello potrebbe essere di ispirazione per un giovane di oggi.

Mi guarda come se fosse in procinto di darmi una risposta scontata… e forse lo è. «Il coraggio – mi dice – il coraggio nel fare il bene a qualsiasi costo».

Ugo Pozzoli

Giovanni Billò – Margherita Allena

Padre Giovanni Calleri, la forza dell’esempio

![]() Nella prima parte io ho cercato di seguire Giovanni nel suo cammino di educazione umana e spirituale: dagli inizi in famiglia e in parrocchia agli anni di scuola e di seminario, cogliendo – attraverso lettere, testimonianze, documenti – il maturare delle sue doti di sensibilità, intelligenza, creatività, autonomia, e il precoce affiorare di una vocazione ecclesiale e missionaria determinata e generosa messa però presto alla prova da certe incomprensioni e diffidenze dovute soprattutto alla sua vivacità e intraprendenza e a certi atteggiamenti che apparivano troppo anticonformistici in ambienti educativi ancora rigidi e chiusi. […]

Nella prima parte io ho cercato di seguire Giovanni nel suo cammino di educazione umana e spirituale: dagli inizi in famiglia e in parrocchia agli anni di scuola e di seminario, cogliendo – attraverso lettere, testimonianze, documenti – il maturare delle sue doti di sensibilità, intelligenza, creatività, autonomia, e il precoce affiorare di una vocazione ecclesiale e missionaria determinata e generosa messa però presto alla prova da certe incomprensioni e diffidenze dovute soprattutto alla sua vivacità e intraprendenza e a certi atteggiamenti che apparivano troppo anticonformistici in ambienti educativi ancora rigidi e chiusi. […]

Qui si innesta la seconda parte del libro, in cui Margherita Allena riferisce di un viaggio compiuto nel 2009 in Brasile con la cugina Zelda Guglielmotto, pronipoti di padre Giovanni,

visitando i luoghi dove aveva operato e cercando contatti con chi l’aveva conosciuto e con vecchi indios che egli aveva contribuito a beneficare e tra i quali aveva perso la vita. (Gio. Bil.)

Edito da: Associazione «Amici di Padre Calleri»

Piazza Dante 12, 12061 Carrù (Cn)

info@amicipadrecalleri.it

![]()

Bibliografia essenziale

- Damioli e G. Saffirio, Yanomami, Indios dell’Amazzonia, Ed. Capitello 1996.

Silvano Sabatini, Sangue nella foresta amazzonica, Emi, Bologna 2001.

Silvano Sabatini e Silvia Zaccaria, Il prete e l’antropologo, Ediesse 2012.

Gabriele Soldati, Testimonianza di sangue, MC 1/1969 p. 14-35.

Sabatini Silvano, Sono morti così, MC 1/1970 p. 28-35.

Gigi Anataloni, La causa degli Indios è la nostra causa, dossier MC 2/1985 p. 27-38.

Margherita Allena e Zelda Guglielmotto, Sulle orme dello zio, MC 9/2010 p. 10-17.

AA.VV., L’incontro (Nohimayou), dossier MC 10/2016 p. 27-58.